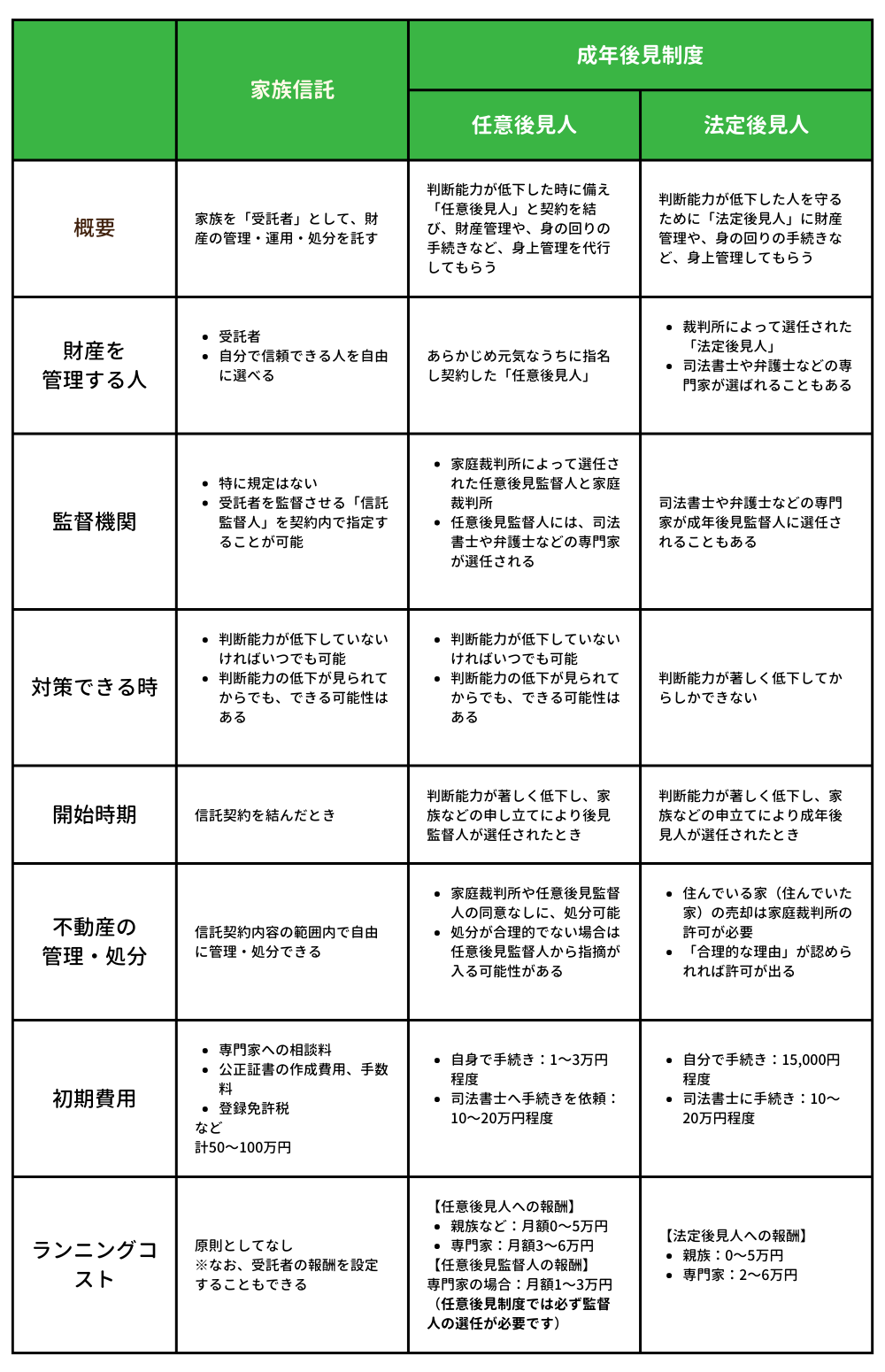

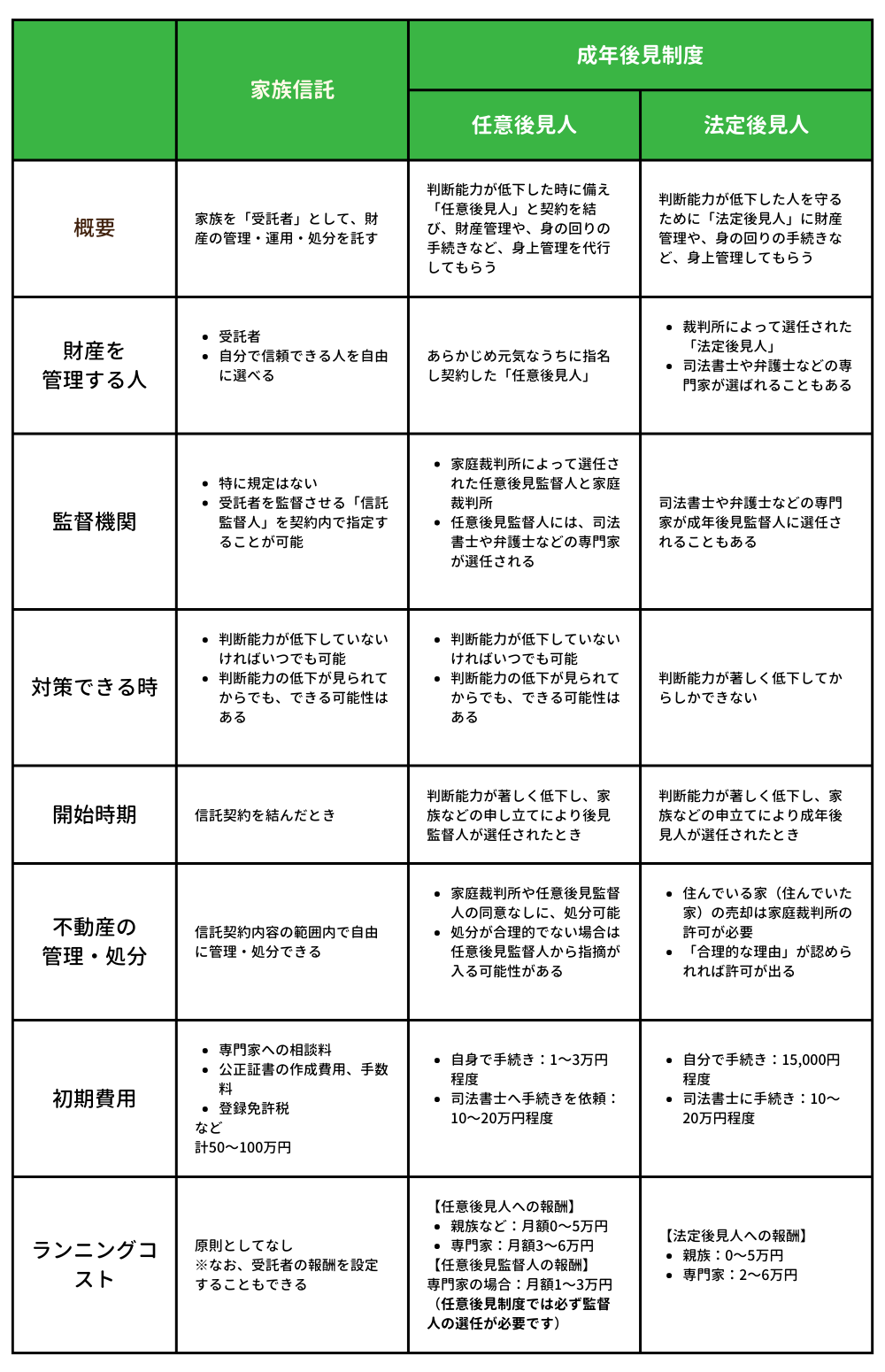

- 家族信託と後見人制度の違い

- 家族信託を利用すべきケース

- 後見人制度を利用すべきケース

認知症などで判断能力が低下してしまうと、預貯金の引き出しや不動産の管理などができなくなってしまいます。

認知症になったときの財産管理方法として有効なのが、家族信託と成年後見制度です。

家族信託と後見人制度はどちらも「自分以外の人に財産の管理を任せる」制度ではありますが、その性質は異なります。

それぞれの制度は管理方法や権限が異なりますので、財産の内容や希望によって使い分けることが大切です。

例えば、柔軟に財産管理をしたい場合や裁判所や専門家などの第三者に関与されたくない場合には、家族信託が有効です。

一方で、家族が遠方に住んでいて、財産管理のみでなく身上監護する人も必要な場合には成年後見制度が良いでしょう。

また、すでに認知症の症状が進行していて判断能力を失っている場合には、家族信託は利用できず成年後見制度しか選択肢がありません。

本記事では、家族信託と後見人制度の違いやそれぞれがおすすめなケースをわかりやすく解説していきます。

家族信託の概要やメリット・デメリットは、下記の記事もご参考にしてください。

また、私たちグリーンは、2011年当時、家族信託を扱う事務所が極めて少ない中、いち早く同分野の実務に着手し、これまで家族信託に10年以上携わってきた司法書士法人です。

家族信託をはじめ、今までに頂いた相続のご相談件数は累計55,193件にのぼります。(2025年11月現在)

親御様の認知機能低下が急激に進行し、ご自宅などの財産が凍結してしまうことは少なくありません。

ご実家のお持ちの方に向けて、グリーンなら安心してご実家の家族信託をお任せいただける理由について、詳細をまとめたページをご覧ください。

⇒ご実家の家族信託に特化したサービスについて詳細はこちら

目次

1章 家族信託と後見人制度の比較

まずは、家族信託と後見人制度の違いを一覧表で確認していきましょう。

家族信託は認知症などで判断能力が低下したときに、家族に自分の財産管理を任せる制度です。

それに対して、後見人制度は判断能力が低下した後も、不利益なく生活するために後見人にサポートしてもらう制度です。

家族信託と後見人制度では、目的と制度利用時に出来ることと費用が異なります。

次の章以降でそれぞれの違いを詳しく確認していきましょう。

2章 家族信託と後見人制度の目的の違い

「家族信託」と「後見人制度」は「他の人に財産の管理を任せる」という点では共通しますが、そもそも目的や開始時期などが異なります。

家族信託は「判断能力が低下した時に備えて、信頼できる家族に財産を託す制度」である一方で、後見人制度は「判断能力が低下しても、生活する上で不利益のないよう援助をしてもらう制度」です。

それぞれの制度の目的の違いを詳しく確認していきましょう。

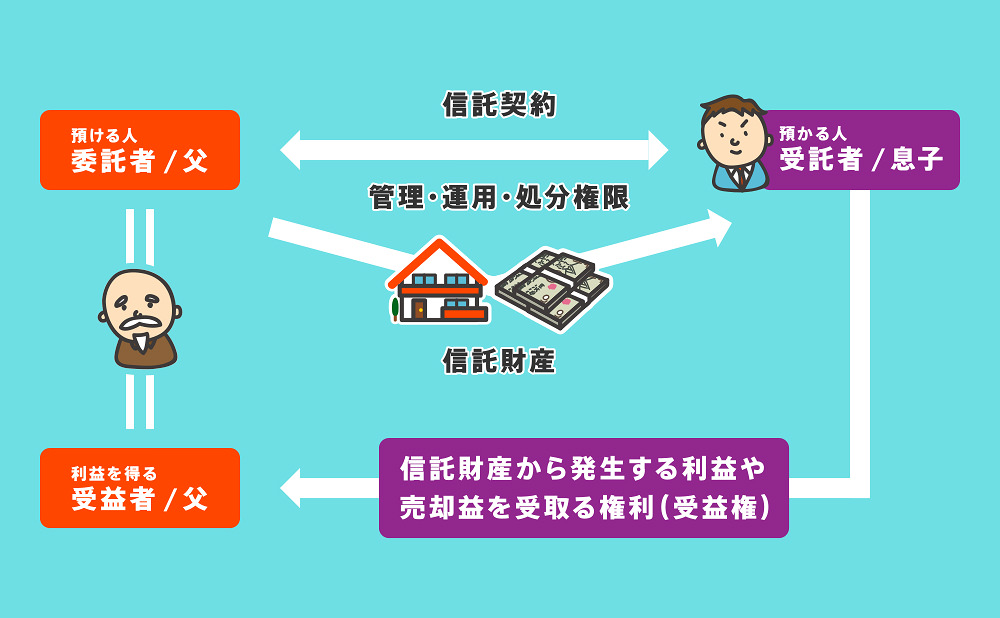

2-1 家族信託の目的

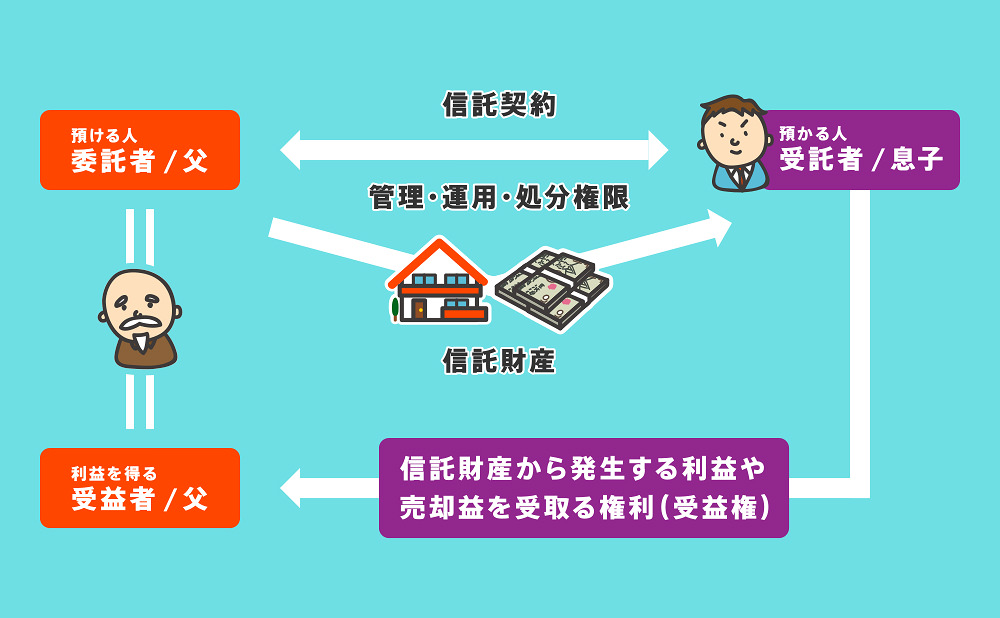

家族信託の目的は、子供や孫など自分が信頼できる家族を受託者として、財産の管理や運用、処分を託すことです。

家族信託では、信託契約の内容をある程度自由に決められるので、後見人制度よりも柔軟に財産の管理や運用、処分を任せられます。

例えば、不動産を売却した資金で新しいアパートを建て運営するなども信託契約の内容によっては可能です。

また、家族信託は財産所有者が元気なうちであればいつでも信託契約を結ぶことができ、信託契約を結んだ時点で効力が発生します。

そのため、認知症などになる前であっても「もう子どもたちに財産の運用を任せて、自分たちはゆっくり暮らしたい」といった場合でも利用可能です。

家族信託の概要は、以下の通りです。

| 目的 | 子どもや孫など信頼できる家族を「受託者」として、財産の管理・運用・処分を託す |

| 財産管理する人 | 受託者。自身で、信頼できる人を自由に選ぶことができる |

| 対応できる時期 | 元気で、判断能力が低下していないければいつでも可能 |

| 開始時期 | 信託契約を結んだとき |

2-2 後見人制度の目的

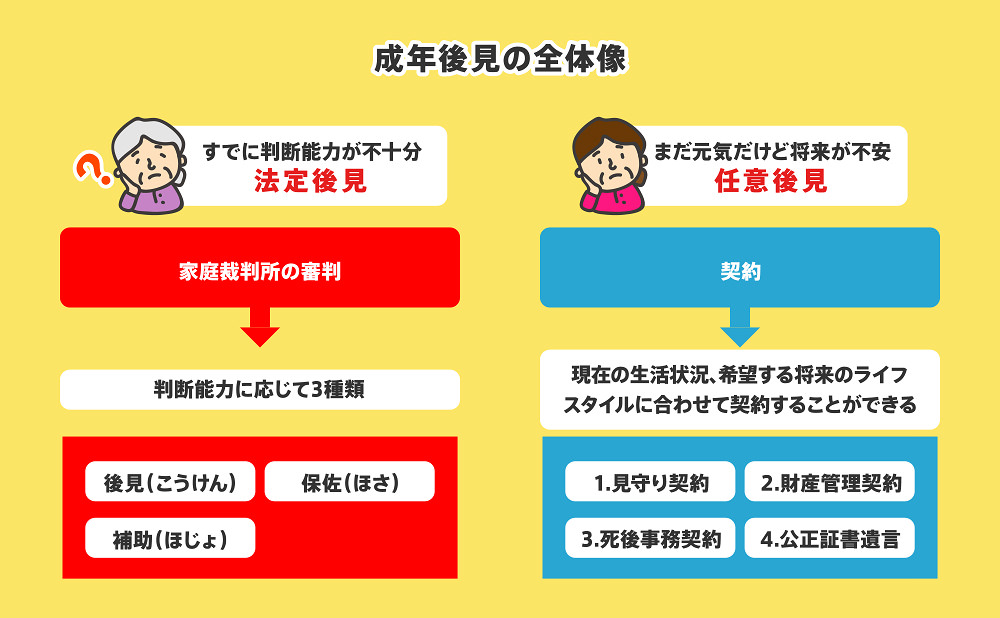

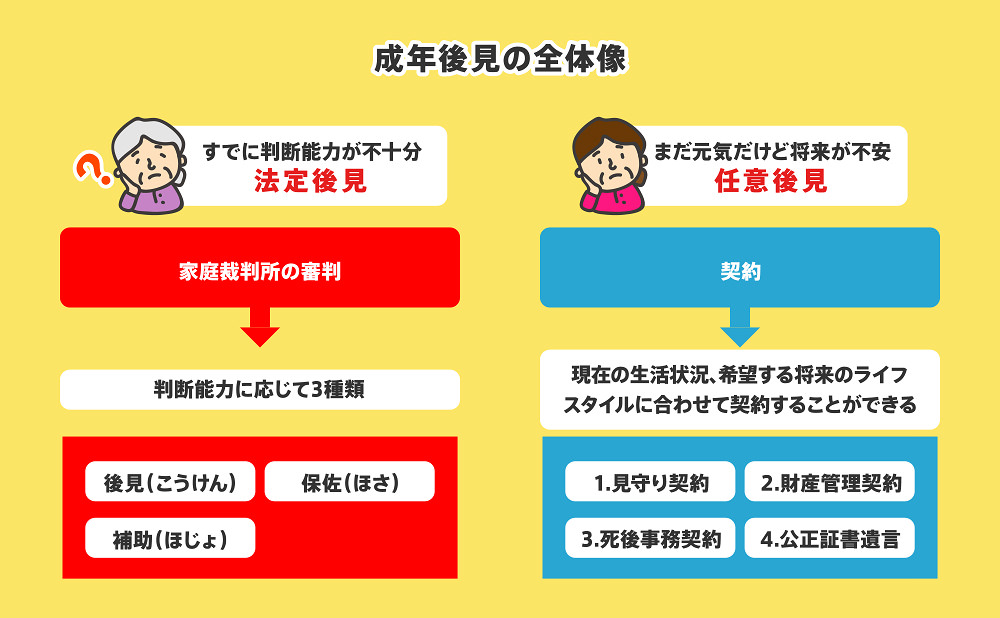

後見人制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

後見人制度の目的は、判断能力が低下したときに、生活をしていく上で不利益を被らないようにサポートしてもらうことです。

後見人制度は、あくまでも制度利用者の生活のサポートを行う制度です。

また、家族信託と異なり、後見人制度では家族ではなく司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任される場合もあります。

4章で詳しく解説しますが、専門家が後見人に選ばれた場合には報酬の支払いが必要です。

任意後見制度と法定後見制度の概要は、それぞれ以下の通りです。

| 任意後見制度 | 成年後見制度 | |

| 目的 | 判断能力が低下した時に備え「任意後見人」と契約を結び、財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を行ってもらう | 判断能力が低下した人を守るために「法定後見人」に財産管理や、身の回りの手続きなど、身上管理を行ってもらう |

| 財産を管理する人 | あらかじめ元気なうちに指名し契約した「任意後見人」が、「任意後見監督人」の監督下で管理を行う。任意後見監督人は、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる | 裁所によって選任された「法定後見人」。司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることもある |

| 対策できる時期 | 元気で、判断能力が著しく低下していないければいつでも可能 | 判断能力の著しい低下が見られてから、家族などが申し立てることで後見人の選任が開始される |

| 開始時期 | 認知症などによって判断能力が著しく低下したとき | 家族などの申し立てが通り、後見人が選任されたとき |

3章 家族信託・後見人制度で出来ることの違い

家族信託と後見人制度は、2章で解説したように目的が異なります。

そのため、それぞれの制度で出来ることは異なり、本人の希望や資産状況に合わせて利用する制度を選択する必要があります。

また、家族信託と後見人制度はケースによっては併用も可能なので、判断に迷った際には司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

家族信託と後見人制度で出来ることの違いを詳しく確認していきましょう。

3-1 家族信託で受託者が出来ること

家族信託で委託者から財産の管理や運用、処分を託された受託者が出来ることは、主に以下の通りです。

- 第三者に介入されない家族完結の財産管理

- 信託口座からの現金の引き出し

- 収益物件の管理・保守・修繕

- 信託財産を担保にした借り入れ

- 信託財産の売却などの処分

- 財産の承継先の指定

- 二次相続以降の承継先の指定

上記を見てわかるように、家族信託は財産の管理や運用、処分に特化した制度です。

そのため、財産管理においては柔軟に決めることができますが、「認知症になった後の身の回りの監護」という点では後見人制度に劣ります。

3-2 後見人制度で後見人が出来ること

後見人制度は利用する制度によって「法定後見人」と「任意後見人」に分けられます。

法定後見人と任意後見人それぞれが出来ることは以下の通りです。

| 法定後見人 | 任意後見人 |

|

|

後見人制度の最大のメリットは、老人ホームの入所手続きや病院の入退院手続きなどの「身上監護」を後見人が行える点です(なお親子であれば、後見制度を利用せずとも、このような身上監護行為を事実上行うことはできます)。

また、法定後見人であれば、本人が行った法律行為の取り消しも可能です。

例えば、親が悪徳業者などに不利益になる契約を持ち出され、誤って契約締結してしまったというようなケースでも、後見人が後から取り消すことができるため安心です。

4章 家族信託と後見人制度の費用の違い

家族信託と後見人制度は手続き時とランニングコストがそれぞれかかります。

それぞれの制度の費用の違いについて比較していきましょう。

4-1 家族信託の費用

家族信託では、信託契約の内容によっても金額が異なりますが、手続き時には50~100万円程度の費用がかかります。

制度利用開始後のランニングコストは、家族間の信託契約なのでほとんどかからないのが一般的です。

家族信託にかかる費用は、以下の通りです。

- 専門家のコンサルティング費用

- 公正証書の作成費用

- 公正証書作成の手続き代行費用

- 司法書士への登記依頼費用

- 登録免許税

それぞれ詳しく確認していきましょう。

4-1-1 専門家のコンサルティング費用

司法書士や弁護士などの専門家に信託内容を設計してもらうコンサルティング費用がかかります。

専門家によるコンサルティング費用の相場は以下の通りです。

| 信託財産の総額 | 手数料 |

| 1億円以下の部分 | 1% (3,000万円以下の場合は最低30万円) |

| 1億円超3億円以下の部分 | 0.5% |

信託財産の総額は、預貯金などのお金と不動産の評価額を加えて算出します。

不動産の評価額は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額で確認できます。

例えば、信託財産の総額が5,000万円の場合にかかるコンサルティング費用は50万円程度です。

もちろん、自身で信託法について勉強し信託内容を設計すればコンサルティングは必要ないため、費用はかかりません。

しかし、専門家のコンサルティングなしに有効な家族信託を実現することは非常に難しく、現実的ではないため、ほとんどの方が専門家へコンサルティングを依頼します。

4-1-2 公正証書の作成費用

信託契約書を公正証書の作成で作成する場合、公正証書の作成費用がかかります。

公正証書の作成費用は、信託財産の総額や契約内容によって変動しますが、3〜10万円程度が相場です。

信託契約書は、自身で作成しても効力は発生しますので、公正証書にしなければ費用はかかりません。

しかし、公正証書のほうが安心度が高いため、公正証書を作成することをおすすめします。

信託契約書を公正証書で作成するメリットは、主に以下の通りです。

- 証拠能力が高い

- 再発行できる

公正証書は本人の意思確認をした上で公証人よって作成されるため、信頼性の高い契約書になります。

そのため、本人の判断能力の有無を巡った相続人トラブルを回避しやすく税務調査時の証拠にもなりやすいです。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるので、紛失した場合に再発行できるのも魅力です。

4-1-3 公正証書作成の手続き代行費用

家族信託の契約書を公正証書にするには、事前に公証役場へ資料を提出し、公証人と綿密に打ち合わせをしなければいけません。

その後、作成する日の予約を取り、委託者と受託者で公証役場へ訪問して作成します。

このような手続きをを、専門家に依頼する場合、10〜15万円程度の費用がかかります。

専門家に依頼すれば打ち合わせを代行してくれるだけでなく、当日も同行してくれるため安心して公正証書を作成可能です。

4-1-4 司法書士への登記依頼費用

信託財産に不動産を含む場合、不動産の名義を委託者から受託者へ変更する手続き(登記手続き)を行わなければなりません。

登記手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合、不動産の評価額や物件数などによって変動しますが8〜12万円程度の費用がかかります。

登記手続きは自分で行うことも可能ですが、家族信託に関する登記は、他の登記に比べて難易度が高いため、司法書士へ依頼するのが安心です。

4-1-5 登録免許税

登記手続きをする際には登録免許税という税金がかかります。

登録免許税の計算方法は、以下の通りです。

| 不動産の種類 | 計算方法 |

| 土地 | 固定資産税評価額の0.3% |

| 建物 | 固定資産税養価額の0.4% |

例えば、評価額3,000万円の土地の場合9万円、評価額2,000万円の建物の場合8万円が課税されます。

固定資産税評価額は固定資産税納税通知書に記載があるので、そちらをご確認ください。

このように、家族信託の手続き時には様々な費用がかかります。

信託契約の内容や信託財産の評価額によっても異なりますが、50~100万円程度かかる場合が多いです。

続いて、後見人制度にかかる費用を解説していきます。

4-2 後見人制度の費用

「法定後見制度」と「任意後見制度」ではそれぞれ費用が異なります。

それぞれの費用相場を確認していきましょう。

4-2-1 法定後見人制度にかかる費用

法定後見人制度の手続き時には、1万円弱の費用がかかります。

司法書士に手続きを依頼した場合には、10~20万円の報酬がかかります。

申立費用の内訳や目安は、以下の通りです。

| 内訳 | 目安 |

| 申立費用(貼用収入印紙) | 800円 |

| 登記費用(予納収入印紙) | 2,600円 |

| 郵便切手(予納郵便切手) | 3,200~3,500円程度 各裁判所によって金額が異なります |

| 司法書士への報酬相場 | 10~20万円程度 |

なお、法定後見制度では制度利用開始後にランニングコストがかかります。

後見人に支払う報酬相場は以下の通りです。

- 親族などが成年後見人の場合:基本報酬:月額0〜5万円

- 司法書士などの専門家が成年後見人の場合:基本報酬:月額2〜6万円

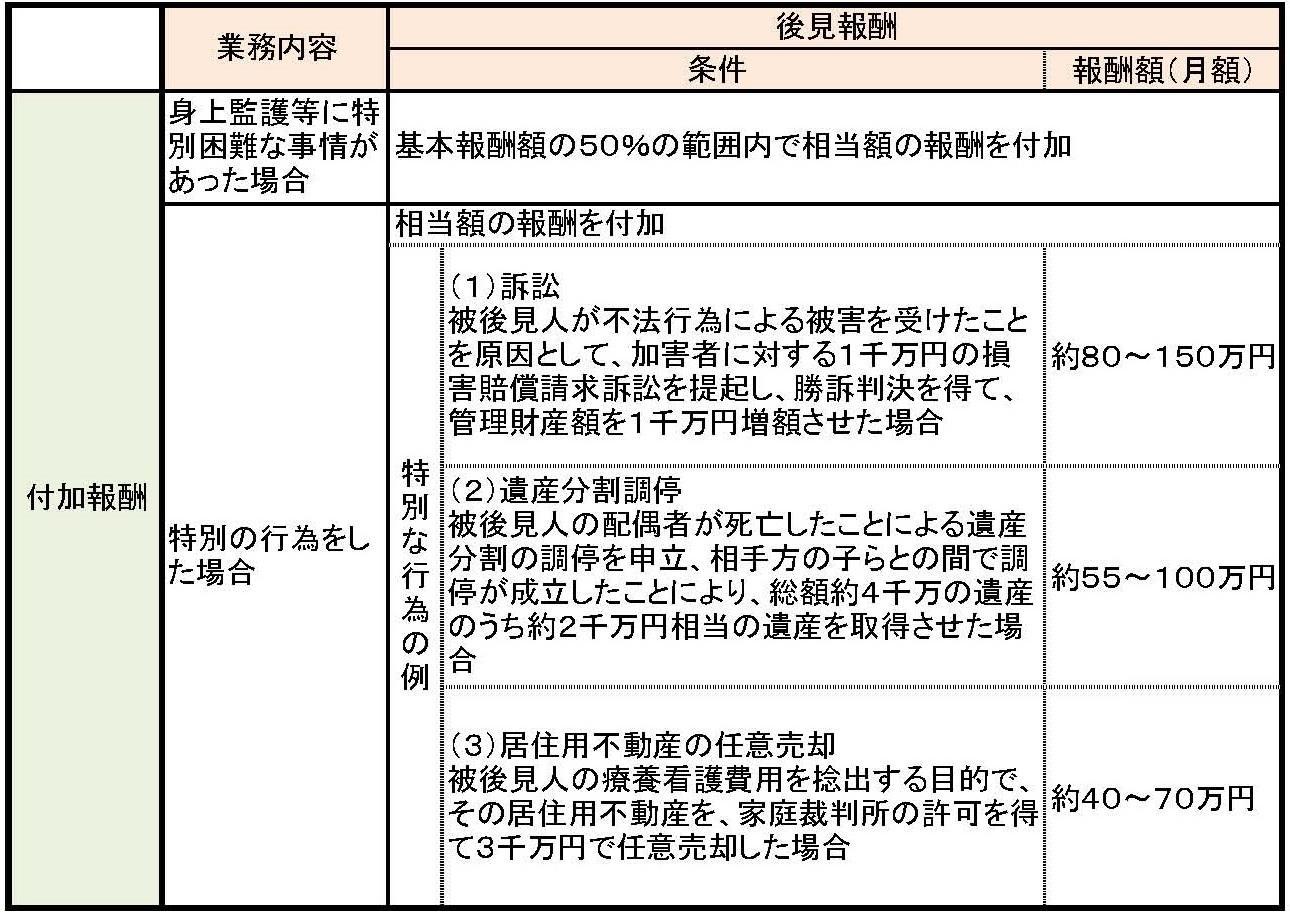

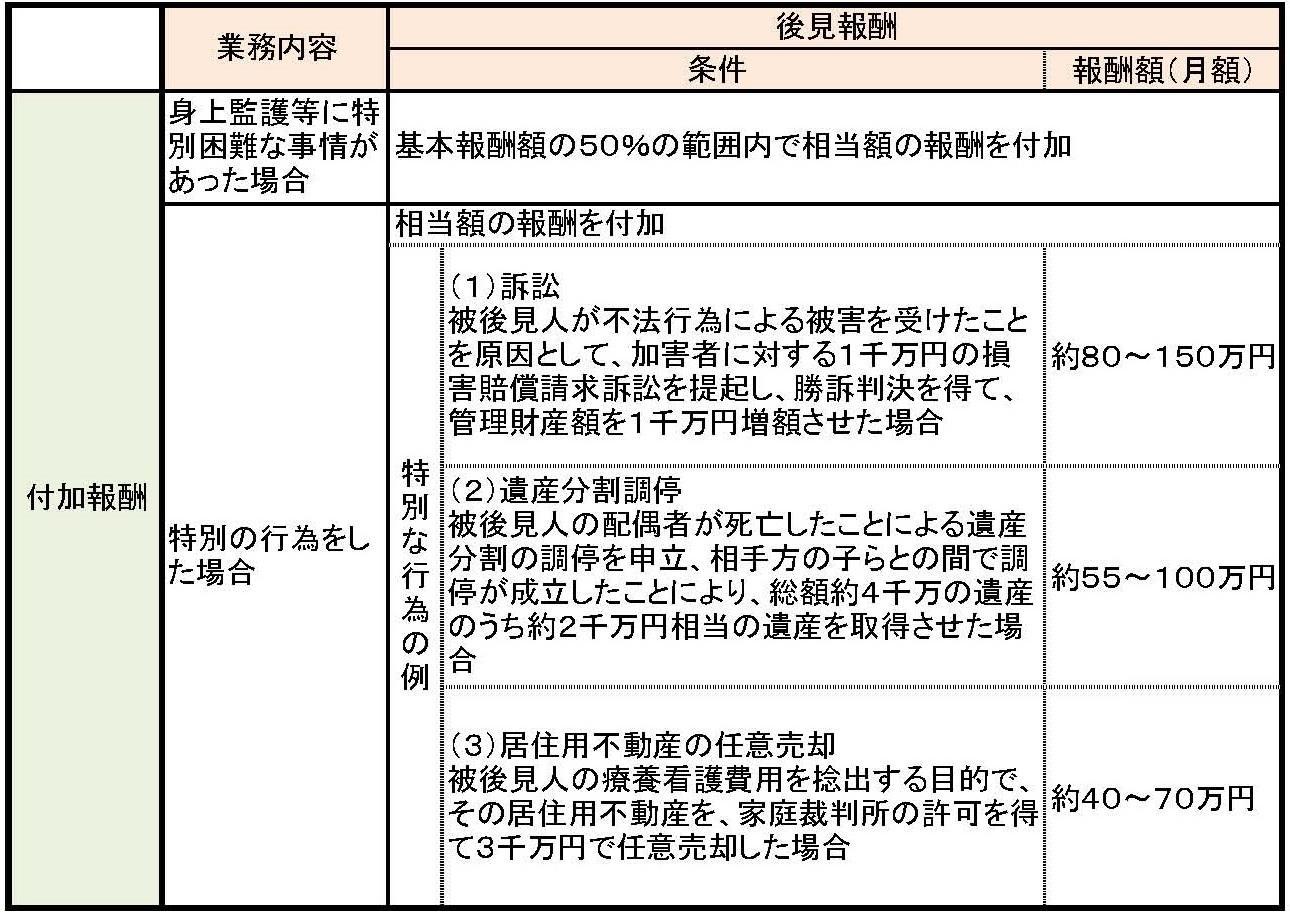

上記の基本報酬以外にも、「特別に困難な業務が発生した場合」や、日常業務以外に「特別な業務を行う場合」には「付加報酬」が発生します。

付加報酬の報酬の目安は以下の通りです。

4-2-2 任意後見制度にかかる費用

任意後見制度を利用した場合にも、申立時の費用と後見人や後見監督人に支払うランニングコストがかかります。

申立時にかかる費用の内訳と目安は、以下の通りです。

| 内訳 | 目安 |

| 任意後見契約書作成費用 | 11,000円 |

| 登記嘱託手数料 | 1,400円 |

| 登記時に納付する印紙代 | 2,600円 |

| 司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬 | 10~20万円程度 |

制度利用開始後に任意後見人に支払う報酬相場は以下の通りです。

- 親族などが後見人の場合:基本報酬:月額0〜5万円

- 司法書士などの専門家が後見人の場合:基本報酬:月額3〜6万円

任意後見制度の場合、報酬の金額は当事者同士で決めますので、合意さえあれば無報酬や相場よりも高額な報酬設定も可能です。

当事者間で相談した上、決定しましょう。

なお、任意後見制度では任意後見監督人を必ず選任する必要があり、任意後見監督人にも報酬の支払いが必要です。

任意後見監督人は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選任され、報酬金額は、被後見人の財産額や地域の物価を踏まえ、家庭裁判所が決定します。

5章 家族信託を利用すべきケース

ここまで解説したきように、家族信託と後見人制度にはいくつか違いがあります。

後見人制度ではなく、家族信託を利用すべきケースは以下の通りです。

- 柔軟に財産管理をしたい

- 裁判所や第三者に関与されたくない

- ランニングコストを安く抑えたい

- 次の代まで相続人を指定したい

それぞれの違いを踏まえ、詳しく確認していきましょう。

5-1 柔軟に財産管理をしたい

家族信託は、家族で契約内容を自由に決めることができる柔軟な制度です。

後見制度の場合、本人が生活する上で必要度の低い、財産の処分や運用はできません。

一方で、家族信託の場合には契約の内容に沿って受託者が自由に財産の処分・運用を行えます。

例えば「賃貸経営しているアパートがが老朽化してきたら、入居者を増やすためにも融資を受けてリフォームしよう」といった行為は後見人制度ではできませんが、家族信託では可能です。

そのため、柔軟に財産管理がしたい人には家族信託がおすすめです。

5-2 裁判所や第三者に関与されたくない

後見人制度の場合、後見人に司法書士や弁護士などの第三者が選任される可能性があります。

また、任意後見制度の場合でも、任意後見監督人となる第三者が後見人の業務を監督します。

家族が後見人になった場合には、定期的に裁判所や後見監督人へ「財産の管理状況などをまとめた書面」を提出しなければならず、平日お仕事されている方にとっては非常に煩雑です。

一方で、家族信託は第三者から介入されることなく家族だけで財産の管理を完結できます。

第三者に関与されたくない場合には、家族信託が有効です。

5-3 ランニングコストを安く抑えたい

家族信託は初期費用が高いですが、一度信託契約を結べば原則としてランニングコストはかかりません。

後見人制度の場合、後見人や後見監督人への報酬が毎月かかりますし、イレギュラーな業務が発生した際の別途報酬も発生します。

そのため、認知症の発症から死亡まで長期化した場合、後見人制度の方が高くつく可能性があります。

長期的なサポートが予想され、ランニングコストを安く抑えたいのであれば、家族信託を選択するのが良いでしょう。

5-4 次の代まで相続人を指定したい

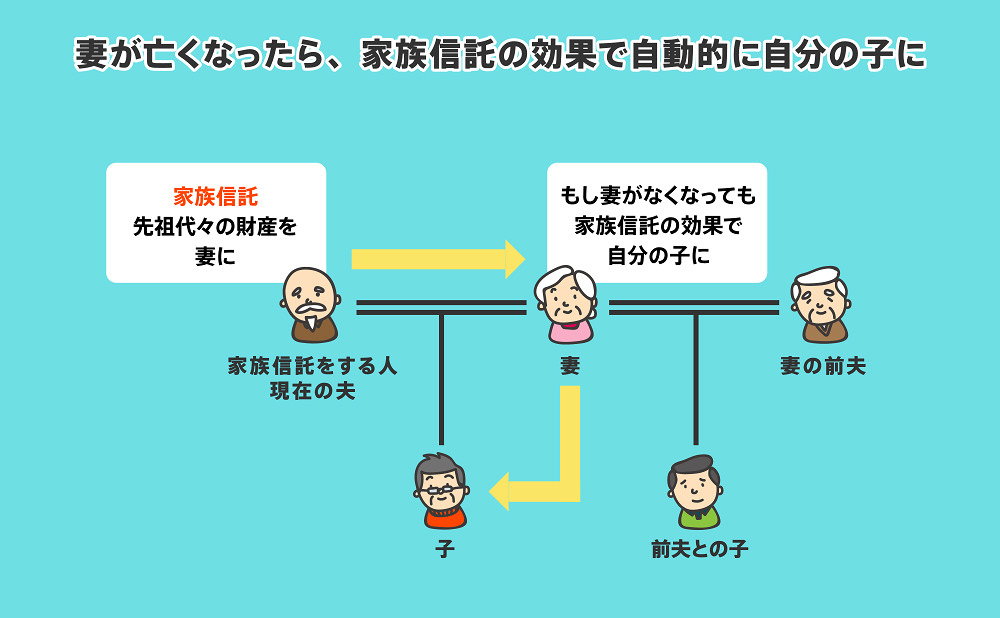

家族信託には、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という、自身が亡くなったときの相続人と、その次の代相続先も決めることができる制度があります。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用すれば、「自身が亡くなったときは不動産を妻に相続して、妻が亡くなったら長男に相続する」ということまで決めておけます。

後見制度では、相続人を決めておくことができません。

また、遺言書でも自身が亡くなったときの相続先までしか指定できません。

次の代の相続人まで決めておきたいというのであれば、家族信託が最適です。

一方で本人の状況によっては家族信託よりも後見人制度を利用すべきケースもあります。

次の章で詳しく確認していきましょう。

6章 後見人制度を利用すべきケース

家族信託よりも後見人制度を利用すべきケースは、以下の通りです。

- 財産管理以外にも身上監護が必要

- 専門家に財産管理や身上監護を任せたい

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 財産管理以外にも身上監護が必要

後見人は、老人ホームへの入居手続きや病院への入退院手続きなど、本人の生活に関する法律行為を行えます。

それに対して、家族信託は「財産管理」を主な目的としているため、このような手続きを代行できません。

そのため、財産管理以外の法律行為を行う必要があるのであれば、後見人制度を活用しましょう。

なお、親子など家族関係があれば、事実上このような身上監護行為を行える場合が多いです。

しかし、遠縁の親戚や知人などがサポートしている場合には後見人制度の必要度が高くなります。

このようなケースでは、後見人制度と家族信託を併用して、認知症になった人の生活をサポートすることをおすすめしています。

6-2 専門家に財産管理や身上監護を任せたい

仕事が忙しく財産管理や身上監護を行う時間がない、または長期間になると面倒なのでしたくないという場合は後見人制度を利用すると良いでしょう。

その他にも、子供たち(兄弟姉妹)が相続で揉める可能性が高いケースでは、あえて専門家に後見人をお願いする方法もあります。

報酬はかかりますが、裁判所で選ばれた司法書士や弁護士などの専門家が財産管理や裁判所への報告をしてくれるため安心です。

7章 どちらを利用するかは専門家に相談するのがおすすめ

ここまで解説してきたように、家族信託と後見人制度には、以下のような強みと弱みがあります。

| 家族信託 | 後見人制度 | |

| 強み | 柔軟な財産管理ができる | 制度利用者の身上監護を行える |

| 弱み | 身上監護には対応していない |

|

家族信託は財産管理に強みを持つ一方で、身上監護を行うには不十分な制度です。

一方で後見人制度は老人ホームの入居手続きなど法律行為を代行して行えます。

なお、家族信託と後見人制度は片方しか利用できない制度ではなく、併用可能です。

家族で話し合い、どちらの制度を利用するのかもしくは併用するのかを検討するのが良いでしょう。

自分に合う制度がわからない場合や手続き方法でお悩みの場合には、家族信託に詳しい司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。

8章 グリーン司法書士法人の家族信託

家族信託と後見人制度は、どちらも認知症などで判断能力が低下した人の生活や財産管理をサポートする制度です。

しかし、家族信託は財産管理に特化している一方で認知症患者の身上監護は行えません。

それに対して、後見人制度は身上監護を行うには適していますが、柔軟な財産管理を行うのは難しい制度です。

家族信託と後見人制度には一長一短があるので、どちらを利用すべきか家族で検討するのが大切です。

また、2つの制度は併用可能なので、場合によっては家族信託と後見人制度を両方活用するのも良いでしょう。

どちらの制度を利用すればわからずお悩みの場合には、家族信託に詳しい専門家に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では家族信託に関する相談をお受けしています。

相談では、ご家族や本人の希望、資産状況などを伺い、最適な信託設計書を提案いたします。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください

よくあるご質問

家族信託と後見人制度の費用はそれぞれいくら?

家族信託は制度開始時に50~100万円程度の費用はかかるもののランニングコストはほとんどかかりません。

一方で、成年後見制度では手続き時に1万円弱の費用と月額数万円のランニングコストがかかります。

▶家族信託と後見人制度の費用について詳しくはコチラ

家族信託と後見人制度の違いとは?

家族信託と後見人制度の違いは、主に下記の通りです。

・財産を管理する人

・監督機関

・対策できる時

・開始時期

・不動産の管理、処分

・初期費用

・ランニングコスト

▶家族信託と後見人制度の違いについて詳しくはコチラ