- 認知症になった人の一人暮らしを放置するリスク

- 認知症になった人の一人暮らしが限界になる時期・タイミング

- 認知症の一人暮らしが限界を迎えたときの居住先

認知症になり症状が進行すると、日常生活を送るのが難しくなります。

特に、認知症になった人は火災を起こすリスクや迷子になるリスクもあるので、一人暮らしを続けるのが難しい場合もあるでしょう。

いつまで一人暮らしを続けられるかはケースバイケースですが、認知症の症状による事故やトラブルが増えてきたときに断念されるケースが多いです。

本記事では、認知症になった人の一人暮らしを放置するリスクやいつまで一人暮らしを続けられるのかを解説します。

認知症になったときのトラブルは、下記の記事でも詳しく紹介しているので、よろしければあわせてお読みください。

目次

1章 認知症になった人の一人暮らしを放置する6つのリスク

認知症になると物忘れが激しくなる、判断能力を失ってしまい、様々な事故やトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

特に認知症になった人が一人暮らしする場合は、下記について注意しなければなりません。

- 火災が発生するリスク

- 外出時に迷子になる・事故に遭うリスク

- 生活習慣が悪化するリスク

- 財産に関する資料を紛失するリスク

- 金銭トラブル・犯罪に巻き込まれるリスク

- ご近所トラブルが発生するリスク

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 火災が発生するリスク

認知症の症状が進んでも一人暮らしを続ける場合、火災のリスクに注意しなければなりません。

認知症になると物忘れが激しくなることが多いため、火の消し忘れや不始末を起こしやすくなります。

認知症になっても一人暮らしを続ける場合は、安全装置が付いているコンロやIHクッキングヒーターに切り替えると安心です。

1-2 外出時に迷子になる・事故に遭うリスク

認知症になると物忘れが激しくなる、判断力が低下するため、外出時に迷子になりやすいので注意が必要です。

- 近所を歩いているのに、ここがどこなのかわからない

- 自宅までの道がわからない

- 交通量が多い道路を横断する

上記のように、迷子になるリスクや事故に遭うリスクが上がってしまうでしょう。

1-3 生活習慣が悪化するリスク

認知症の症状が進行すると、思考力や判断力が低下するため、生活習慣が悪化する恐れがあります。

- 服薬管理を自分で行えなくなる

- 同じ献立を食べ続けてしまい栄養状態が悪くなる

- 食べ物の管理が難しくなり消費期限切れや腐った食材を食べてしまう

認知症になっても一人暮らしを続ける場合、配食サービスを利用する、訪問介護で服薬管理もしてもらうなどの対策が必要な場合もあります。

1-4 財産に関する資料を紛失するリスク

認知症になると、自分の持ち物を管理することが難しくなり、大切な書類を紛失してしまうケースもあります。

- 必要なものと不要なものの判断がつかなくなる

- 不安感が強まり、不要品を処分できなくなる

上記が原因で部屋が散らかってしまい、預金通帳や不動産の権利書、保険証券などが必要なときに見つからない恐れもあるでしょう。

認知症の症状がさらに進み判断能力を失ってしまうと、自分で預貯金を引き出し管理することもできなくなります。

そのため、早い段階で家族信託や任意後見制度を利用することも検討しなければなりません。

1-5 金銭トラブル・犯罪に巻き込まれるリスク

認知症になっても一人暮らしを続けていると、金銭トラブルや犯罪に巻き込まれるリスクが上がります。

高額商品の押し売りを断れないケースもありますし、一人暮らしの老人を狙った詐欺被害に遭うこともあるでしょう。

押し売りや詐欺以外にも、何度も同じ商品を購入してしまう、通信販売で大量に購入してしまうなどのリスクもあるので注意しなければなりません。

1-6 ご近所トラブルが発生するリスク

認知症になっても一人暮らしを続けていると、これまで紹介してきたように様々なリスクがあり、住宅環境が悪化する可能性があります。

住宅環境の悪化やトラブルを繰り返していると、ご近所から苦情が届くケースもあるでしょう。

- 庭が荒れ果ててしまい、害虫・害獣被害が出る

- ゴミ屋敷になってしまい、臭いや周辺の美観が損なわれる

- ボヤ騒ぎを繰り返している

- 不安感から疑心暗鬼になってしまい、周辺住民と揉め事を繰り返す

- 徘徊を繰り返している

上記のケースでは、放置していると周辺住民に迷惑がかかるため、一人暮らしを続けるのが難しい場合もあるでしょう。

2章 認知症になった人の一人暮らしが限界になる時期・タイミング

認知症になった親がいつまで一人暮らしを続けられるか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

介護施設に空きがない、実家が遠方にありすぐに同居が難しいなど、人によって様々な事情があるはずです。

認知症になった人の一人暮らしが難しくなる時期やタイミングとしては、認知症の症状を原因とした様々なトラブルが増えてきたときと考えられます。

例えば、物忘れが激しくなってスーパーで同じ商品を大量に買い置きしてしまうという程度なら、まだ一人暮らしを続けられる場合もあるでしょう。

一方、押し売り被害にあってしまう、徘徊を繰り返し何度も迷子になっている場合は、一人暮らしが限界になりつつあるかもしれません。

2020年に兵庫医療大学は、一人暮らしの高齢者を観察対象とした調査で平均84歳で一人暮らしを中断していると発表しています。

参考:認知症の有無による高齢者の独居生活中断時の心身の状態と社会資源の利用

他にも、アルツハイマー型認知症の場合、症状の進行を7段階に分類しており、一人暮らしの難しさもある程度わかるようになっています。

| 段階 | 症状の例 |

|---|---|

段階4(中程度の認知機能の低下) | 支払いの管理が難しくなる |

段階5(やや重度の認知機能の低下) | 気候に応じた服装を選ぶことが難しくなる |

段階6(重度の認知機能の低下) | 失禁や徘徊が増える |

上記の症状を見ると、日常生活を一人で送ることが難しくなってくる段階4をひとつの節目と考えても良いでしょう。

3章 認知症の一人暮らしが限界を迎えたときの居住先

認知症の症状が進み一人暮らしが難しくなってきた場合の居住先としては、下記のものが考えられます。

- 家族と同居する

- 施設に入所する

- 介護サービスを利用して一人暮らしを続ける

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 家族と同居する

物忘れが激しくなってきた、親が老いてきたと感じたときに最初に考えられる選択肢が家族や親族との同居ではないでしょうか。

しかし、近年では共働き家庭も増えていますし、若い世代が都市部に移り住むことも増えているため、同居による介護が難しいケースもあるでしょう。

特に、認知症の症状が比較的軽度であり、要介護度が高くない場合、介護サービスの利用も難しく家族の負担が増えてしまう場合もあります。

認知症になった親もできないことは増えつつあっても、自分の意思をしっかり持っている、意固地になってしまうケースも多いため、同居後に家族と上手くいかず互いにストレスを抱えてしまうリスクもあります。

そのため、認知症になった親と同居する場合には、家族の負担を考慮しつつ共倒れにならないように対策をしなければなりません。

3-2 施設に入所する

認知症の症状が進んていて自宅介護が難しい、施設に空きがある場合は、老人ホームや介護施設への入所も検討しましょう。

介護はいつまで続くかの予想が難しいため、家族や親族のみで介護をしようとすると介護者が先に限界を迎えてしまうケースも多いからです。

認知症になった親と良好な関係を維持するためにも、信頼できる施設に入所してもらうことも選択肢に含めておきましょう。

3-3 介護サービスを利用して一人暮らしを続ける

同居も難しいが、希望の施設に空きがない場合などは、介護サービスを利用して一人暮らしを続けてもらうしかないケースもあります。

認知症の人が一人暮らしをする場合、介護保険サービスも受けられますし、費用はかかりますが介護保険サービス外でサポートを受けることも可能です。

他にも、下記のサポートを実施して離れて住む認知症の親の生活を見守ることもできます。

- 見守りカメラを導入する

- 配食サービスを利用する

- 警備会社や地域による見守りサービスを利用する

上記のサポートは認知症になっていなくても利用できるので、元気なうちから利用しておきサービスに慣れておくのもおすすめです。

4章 認知症になった人が一人暮らしでも受けられるサービス

先ほど解説したように、認知症になった人が一人暮らしを続ける場合、下記のように様々なサービスを利用できます。

- 介護保険サービス

- 自治体による支援サービス

- 日常生活自立支援事業

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 介護保険サービス

介護保険サービスとは、要介護認定を受けた方が利用できるサービスであり、必要度に応じて下記のサポートを受けられます。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 訪問介護 | ホームヘルパーによる自宅訪問 身体介護や生活援助をしてもらえる |

| デイサービス | 日帰りで施設に通う 入浴や食事、レクリエーションなどをしてもらえる |

| ショートステイ | 施設に短期間の宿泊をする 宿泊中に介護サービスを受けられる |

自己負担は1〜3割ですむので、介護利用の捻出が難しい人でも比較的利用しやすいサービスといえるでしょう。

4-2 自治体による支援サービス

認知症で一人暮らしをしている人向けに独自の支援サービスを実施している自治体もあります。

サービス内容は自治体によっても異なりますが、下記の内容があります。

- 緊急通報システム:緊急時にボタンを押せば通報が入り対処してもらえる

- 配食サービス:栄養バランスが整った食事を配達してくれる

- 見守りサービス:定期的に担当者が自宅を訪問してくれ、安否確認や生活状況の確認をしてくれる

自治体が行っているサービスなので、先ほど紹介した介護保険サービスより費用が安いことが多いのも魅力といえるでしょう。

4-3 日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者を支援するために地域の社会福祉協議会が行っているサービスです。

主なサービス内容は、下記の通りです。

- 社会福祉協議会の職員・担当者が定期的に訪問する

- 日常生活に関する事務手続きや金銭管理をサポートする

- 通帳や契約書など重要書類を預かってくれる

認知症になった親と離れて住む人にとっては非常にありがたいサービスといえるでしょう。

しかし、日常生活自立支援事業への申し込みは認知症の方本人が手続きしなければなりません。

家族の希望だけでは申し込みできないので、認知症の症状が進行すると申し込み自体ができなくなる恐れもあります。

5章 親が認知症になったときにすべきこと

- 高齢になった親の物忘れが増えてきている

- 意味がわからない話を何度もするようになってきた

上記のように、認知症の症状が疑われる場合は、一人暮らしを続けさせるか悩む前に、医師の診察を受けてもらい、症状が軽度のうちに相続対策や認知症下記の対策をしておきましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 医師による診察を受けてもらう

親が認知症かもしれないと思ったときに最初にすべきことは、医師の診察を受けてもらうことです。

認知症は早期の診断や治療を受ければ、薬で症状を遅らせたり、改善できる場合もあります。

加えて、認知症の症状が軽度の場合は、後述する相続対策や認知症対策を行える可能性もあります。

現時点の症状を診断してもらうためにも、かかりつけ医や物忘れ外来など認知症の専門医に診察してもらいましょう。

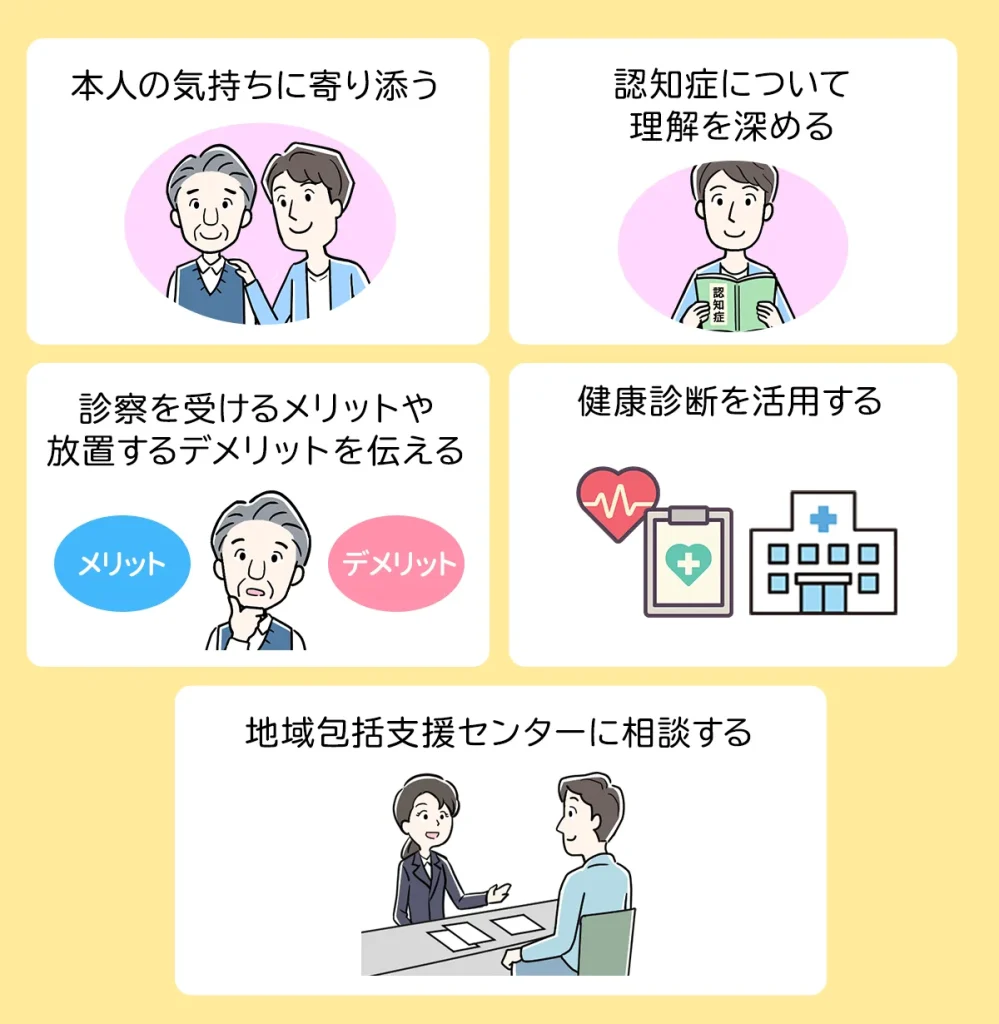

親が受診を拒む場合は、下記のように家族がサポート、工夫をして受診に前向きになってもらうのも良いでしょう。

- 本人の気持ちに寄り添う

- 認知症について理解を深める

- 診察を受けるメリットや放置するデメリットを伝える

- 健康診断を活用する

- 地域包括支援センターに相談する

認知症の症状が軽度のうちに受診できたら診断書を作成してもらい、後述する相続対策・認知症対策を早めに行っておくことを強くおすすめします。

5-2 相続対策や認知症対策を行う

親が認知症かもしれないと思ったら、相続対策や認知症対策を行っておきましょう。

認知症になり判断能力を失ってしまうと、自分で財産管理や契約手続きを行うことができなくなるからです。

認知症の症状が進むと、具体的には下記の行為ができなくなる恐れがあります。

- 預貯金の引き出し

- 定期預金の解約

- 自宅の売却

- 生前贈与や遺言書の作成

最悪の場合、認知症になった親の資産が凍結されてしまい、介護費用を親の資産から捻出できない恐れもあります。

そうならないように、認知症の症状が軽度のうちに下記の対策をしておきましょう。

- 家族信託

- 生前贈与

- 遺言書の作成

- 成年後見制度

それぞれ詳しく解説していきます。

5-2-1 家族信託

家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託は柔軟な財産管理を行えるのがメリットであり、契約であらかじめ定めておけば下記の行為も行えます。

- 預貯金の引き出し

- 定期預金の解約

- 株式・投資信託の売却

- 自宅の売却・リフォーム

- 賃貸用不動産の管理や運用、処分

不動産がある人や資産が多い人は、家族信託を利用しておくと良いでしょう。

家族信託にはメリットが多いですが、一方で下記のデメリットもあります。

- 重度の認知症になり判断能力を失うと利用できない

- 受託者の負担が大きくなる

- 家族信託だけでは身上監護は行えない

- 家族信託に詳しい専門家が少ない

家族信託だけでなく後述する任意後見制度などと組み合わせることで、認知症になった親の生活をサポートしやすくなります。

まずは、家族信託をはじめとする認知症対策に精通した専門家に相談してみると良いでしょう。

5-2-2 生前贈与

生前贈与をすれば、親の資産を子供や孫に譲れます。

生前贈与では、財産の所有権そのものを譲れるため、贈与後は受贈者が自由に資産の処分や管理を行えます。

例えば、実家をあらかじめ子供に生前贈与しておけば、親が認知症になり施設に入所するタイミングで子供が売却可能です。

一方、年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる場合があります。

税負担をできるだけ抑えたい場合は、先ほど解説した家族信託を活用することも検討しましょう。

【重度の認知症になると相続対策・認知症対策を行えない】

重度の認知症になり判断能力を失うと、相続対策や認知症対策を行えなくなります。

認知症になり判断能力を失うと、自分で財産管理や契約行為を行えなくなるからです。

重度の認知症になった場合は、後述する成年後見制度しか利用できないのでご注意ください。

選択肢を増やし、資産や家族の状況に合った対策をするためにも、相続対策や認知症対策は早めに行いましょう。

5-2-3 遺言書の作成

元気なうちに遺言書を作成しておけば、自分が希望する人物に遺産を相続させられます。

遺言書では相続人以外に遺産を譲ることも指定できるので、孫や子供の配偶者に遺産を相続させたいときにもおすすめです。

ただし、遺言書を作成する場合、相続後に遺言書の有効性でトラブルが起きることを防ぐために下記の対策をしておきましょう。

- 公正証書遺言を作成する

- 司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼する

- 遺言執行者を選任する

- シンプルな内容の遺言書を作成する

- 遺言書作成時の判断能力を示すために医師による診断書を作成してもらう

- 遺言書とは別にビデオレターや音声の記録も残しておく

上記のように、遺言書を作成したときに遺言能力があった証拠を用意しておくと、相続発生後のトラブルを回避しやすいでしょう。

5-2-4 成年後見制度

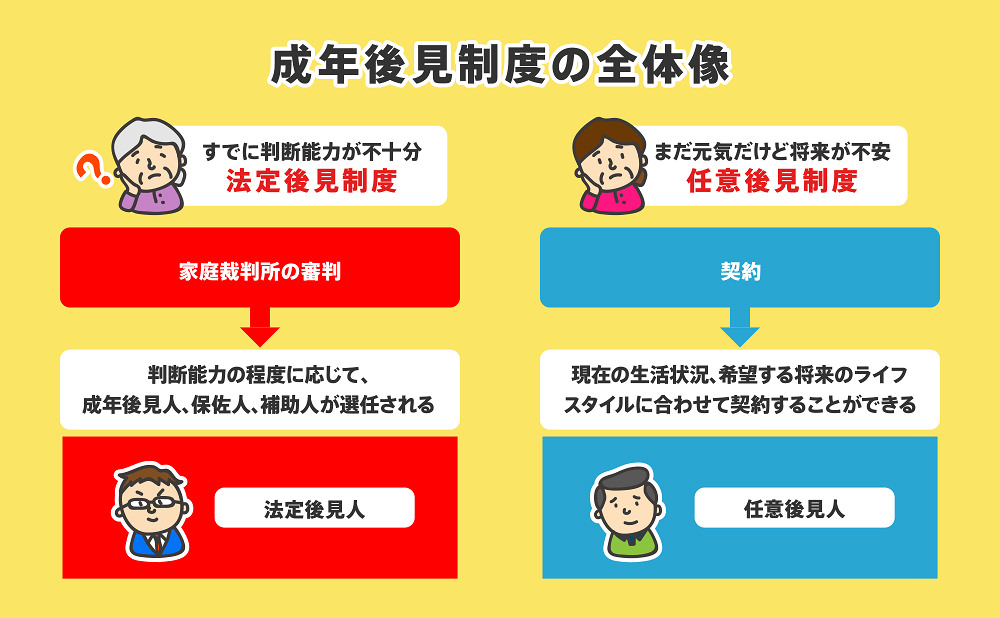

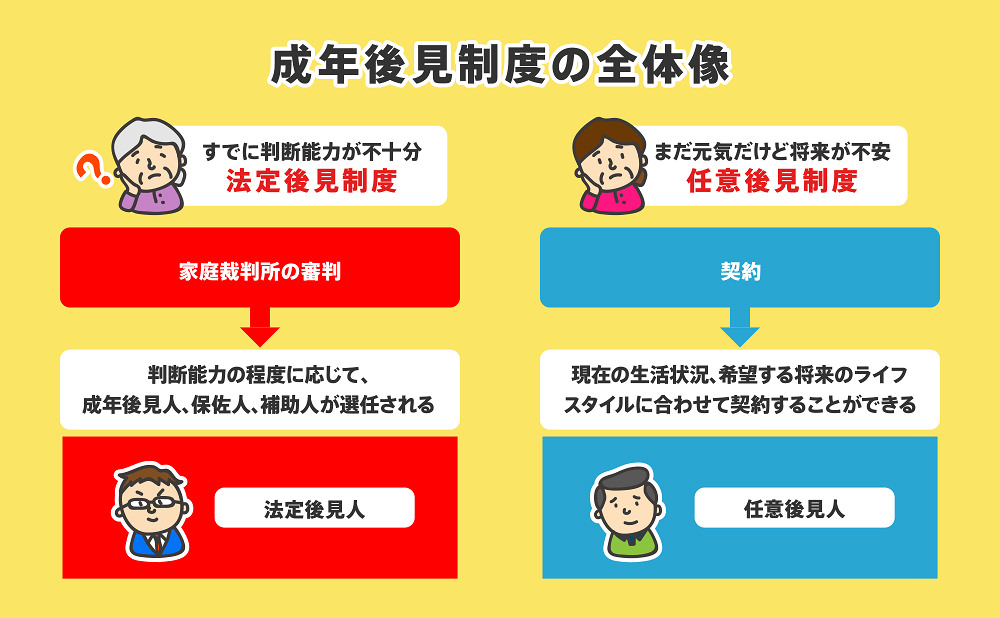

成年後見制度を活用すると、認知症になった人の代わりに後見人が財産管理や契約手続きをサポートしてくれます。

成年後見制度には、①法定後見制度(成年後見制度)と②任意後見制度の2種類があります。

重度の認知症であり判断能力を失っている人は、法定後見制度しか利用できないのでご注意ください。

法定後見制度は、家族や親族が後見人に選ばれる可能性がある、柔軟な財産管理を行えないなどのデメリットがあります。

したがって、認知症の症状が軽度のうちに、任意後見制度の準備を進めておくことを強くおすすめします。

まとめ

認知症になると、日常生活に様々な支障が出てきて一人暮らしを続けるのが難しい場合もあります。

認知症の症状によるトラブルが増えてきたら一人暮らしの限界を迎えていると考え、家族との同居や施設への入所を検討しましょう。

また、認知症の症状が軽度であり判断能力が残っていれば、相続対策や認知症対策を行える可能性があります。

認知症の症状は一気に進む場合もあるため、できるだけ早く医師による診察や司法書士、弁護士への相談をしましょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策や認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

認知症になった親の徘徊はどのようにすれば良いですか?

GPS機器の利用や見守りサービスの導入、近隣への協力依頼などが有効です。

自治体によっては支援制度を設けているところもあります。

早期にケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談することが大切です。認知症になった親が徘徊したとき探さないと罪に問われますか?

家族に法的な「捜索義務」はなく、探さなかったことで刑事責任を問われることは通常ありません。

ただし、介護放棄とみなされるような極端な放置は問題となる場合があります。

また、徘徊した親がトラブルを起こした場合には、相手方から訴訟を起こされる恐れもあるでしょう。認知症の終末期の症状はどんなものですか?

認知症が末期になると、記憶・言語・判断力の著しい低下に加え、歩行障害、嚥下(えんげ)障害、排泄コントロールの喪失など、身体機能の衰えが進みます。

さらに、食欲や水分摂取の低下、寝たきり、意識混濁や反応の鈍さが現れ、家族の介護が必要となるケースが多くなります。認知症になった親の徘徊をやめさせる方法はありますか?

徘徊を完全になくすのは難しいものの、日中に軽い散歩やストレッチ、掃除など「適度な体の動き+目的のある行動」を促すことで夜間の徘徊が減ることがあります。

また、玄関に補助錠や人感センサーを設置、あるいはGPS付き見守り端末を活用し、外出の危険を減らすといった環境整備も効果的です。