建物や土地の登記は法律で義務づけられていますが、登記されていない建物を未登記建物と呼びます。

不動産を取得したときや名義変更したときは登記することが義務付けられていますが、実際には登記手続きをされず放置されて所有者がわからなくなってしまっている建物も多く存在しています。

不動産取得後は1ヶ月以内に登記をすることが義務付けられていますし、未登記建物は固定資産税が高くなるなど様々なリスクがあるのでご注意ください。

登記しないで放置している建物を所有している場合や相続した建物が未登記建物だった場合は、できるだけ早く登記申請を行いましょう。

本記事では、未登記建物とは何か、放置するリスクや登記申請をする方法を解説します。

目次

1章 未登記建物は過料が課される恐れがある

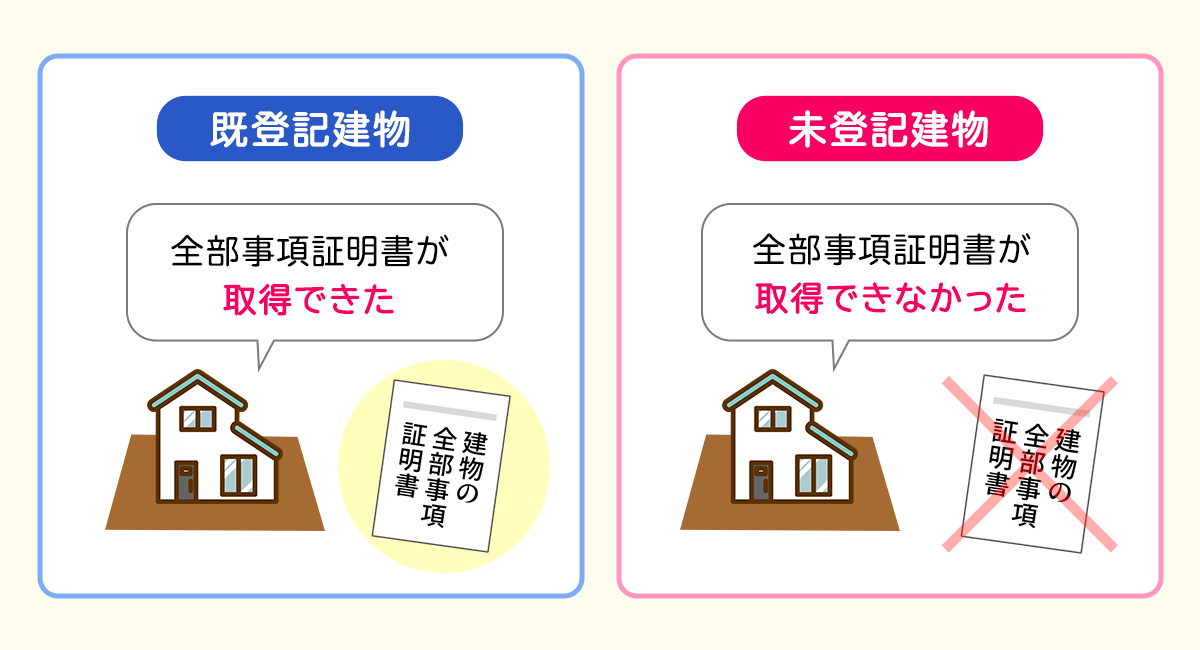

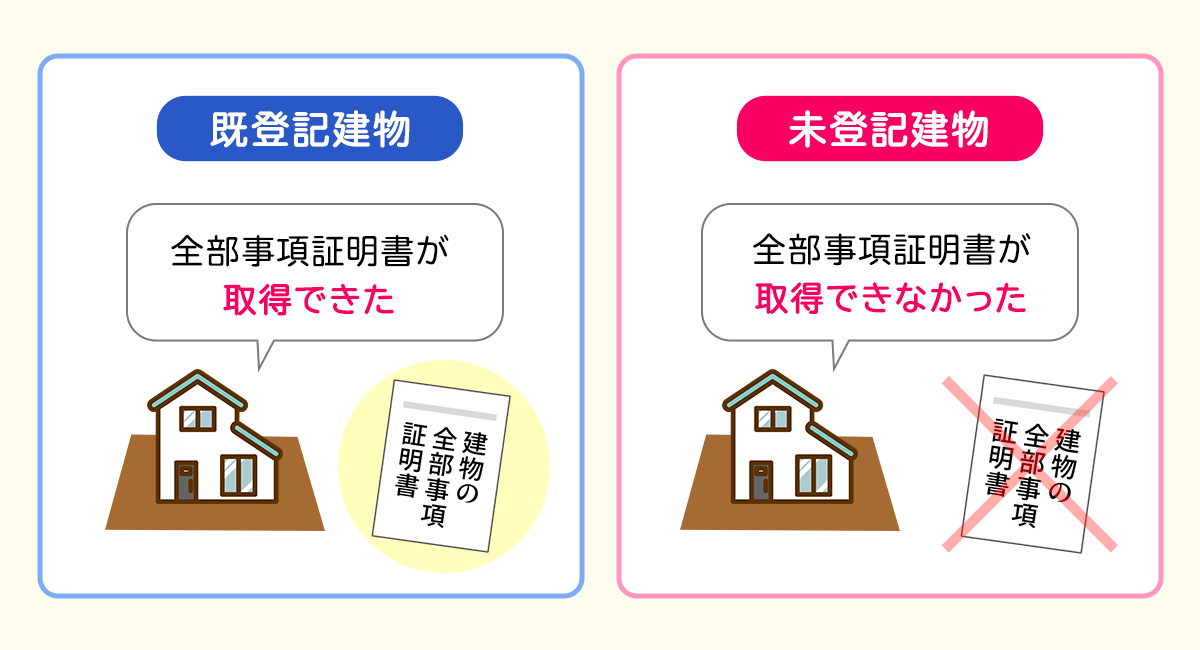

未登記建物とは、不動産の「登記」をしておらず、登記記録上の所有者や所在が不明な状態である建物です。

建物が未登記だと、所有権や抵当権などを登記簿に示すことができないだけでなく、法的手続きをする上でさまざまな不都合が生じます。

建物の登記手続きが行われず、未登記建物となってしまうケースは主に下記の通りです。

- 建設した後、一度も建物の登記が行われていない

- 増築部分の登記が行われていない

- 所有者が亡くなり、登記していない建物を相続した

- 未登記かつ以前建設されていた建物が減失登記されていない

なお、不動産登記は不動産を取得してから1ヶ月以内に行うと法律で義務付けられています。

登記されていない建物を所有している人や相続した建物が未登記建物だった人は早めに手続きをすませましょう。

1-1 未登記建物は違法?

建物を新築したら所有者は、不動産を取得した日から1ヶ月以内に表題登記の申請をしなければいけないと法律で決められており、違反すると10万円以下の過料が課されます。

しかし、当事務所に所属する司法書士歴15年の司法書士でも、実際に未登記で過料を支払ったケースを耳にしたことはありません。

そのため、実務上では未登記建物についてそこまで厳しくチェックされていないのかも知れません。

このような状況のため、長年にわたり放置されている未登記建物も少なからず存在します。

特に、昭和の時代に住宅ローンを利用せず現金で家を建てて未登記建物としてそのままになっているケースが多いようです。

相続した建物が未登記建物だった場合には、相続手続きとは別に登記申請が必要になります。

詳しくは、本記事の6章で解説します。

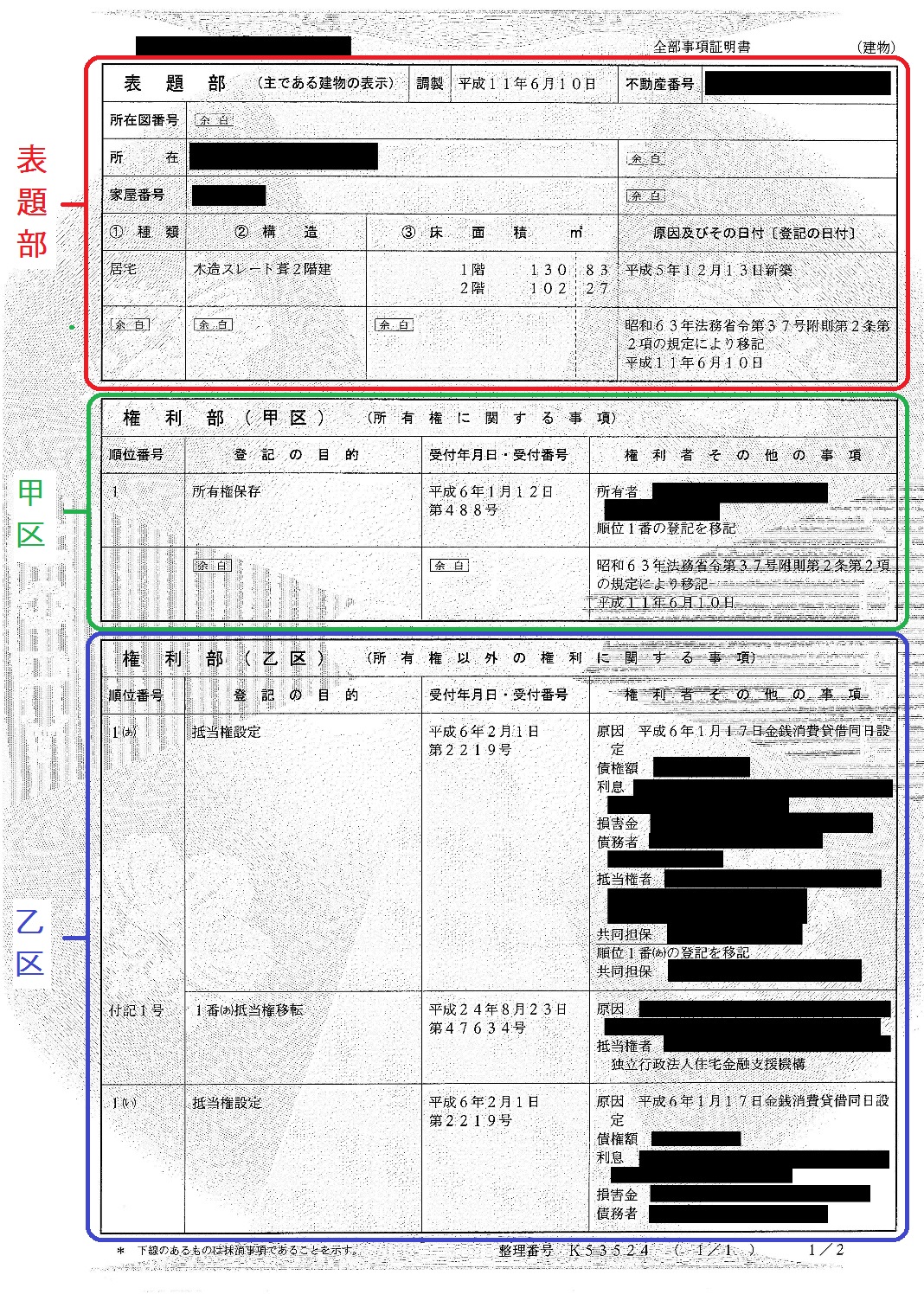

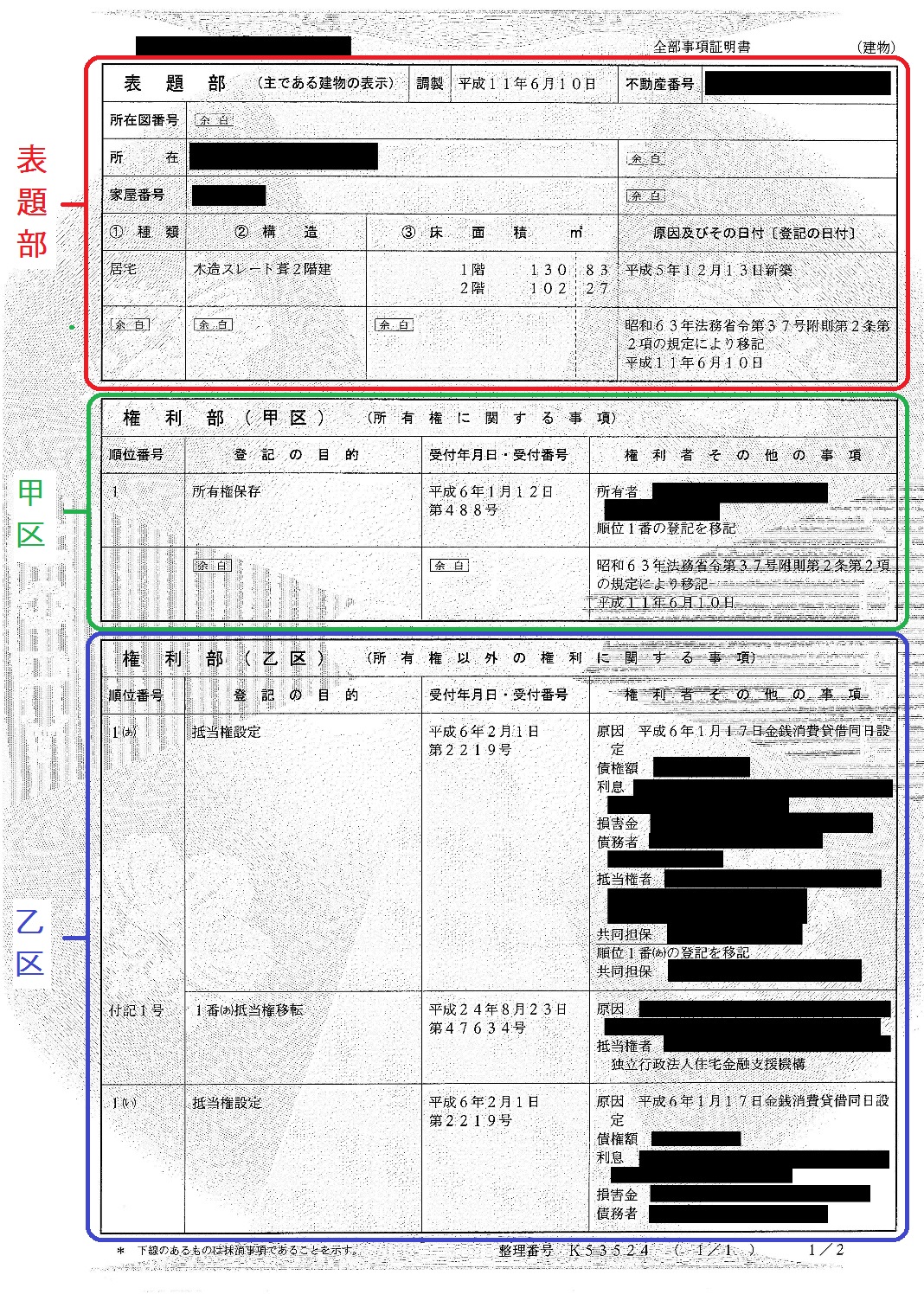

”登記の「表題部」とは?”

不動産の登記には「表題部登記」と「権利部登記」の2つがあり、それぞれの登記内容は下記の通りです。

【表題部】

- 所在地

- 家屋番号

- 構造

- 床面先

- 新築した日 など

【権利部】

- 所有者の住所・氏名

- 抵当権

- 賃貸借の権利 など

実際の登記簿ではこのようになっています。

権利部は、所有権に関する甲区とそれ以外の権利に関する乙区に分かれます。

建物新築後1ヶ月以内に表題登記しなければ違法になる一方で、上記の「権利部」については特に期限や罰則など今のところ設けられていません。

しかし、将来的には権利部の登記も義務化される可能性はあるでしょう。

2章 未登記建物か確認する方法

自分が所有もしくは相続した建物が未登記建物か確認するには、役所から毎年届く固定資産税納税通知書を確認するのが最も手軽です。

登記の有無に関わらず不動産の所有者は固定資産税を納める必要があるので、未登記建物であっても固定資産税納税通知書が届きます。

- 固定資産税納税通知書に未登記と書かれている

- 家屋番号が空欄になっている

届いた固定資産税納税通知書の記載が上記のようになっていれば、建物が未登記建物である可能性が非常に高いです。

固定資産税納税通知書をなくした場合や故人の自宅で見つからない場合は、建物所在地の市区町村役場や税事務所などで「公課証明書」や「不動産課税台帳」を取得して確認しましょう。

3章 未登記建物を放置するリスク・デメリット

未登記建物は違法でありながらも、その罰則を受けずにいることがほとんどです。

しかし、罰則がないとはいえ、未登記のまま放置していると下記の5つのリスクやデメリットがあります。

- 固定資産税が高くなる

- 住宅ローンが組めない

- 売却が難しい

- 相続手続きが煩雑になる

- 底地所有者へ対抗できない

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 固定資産税が高くなる

未登記建物の場合、土地にかかる固定資産税の軽減措置が適用されず、固定資産税が高くなる恐れがあります。

土地に住宅が建っている場合、土地の固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される軽減措置が適用されます。

未登記建物の場合、住宅が建っていると自治体が把握していない可能性もあり「建物が建っていない土地」として固定資産税や都市計画税が計算される可能性もあるため注意が必要です。

自治体が定期的に行う定期確認で建物の建設状況を把握してもらうまでは、軽減措置が適用されず固定資産税が高くなる恐れがあります。

3-2 住宅ローンが組めない

未登記建物のままでは抵当権が設定できず、建物を担保にできません。

そのため、銀行も未登記建物であれば融資を承認しないため、住宅ローンを組めなくなってしまいます。

逆に言えば、住宅ローンを組んで住宅を建設した場合、建物を担保にするために登記申請をしているため未登記建物である可能性は低いともいえるでしょう。

一方で、故人が退職金や貯金を使用し現金一括で自宅を建設、増築した場合は未登記のままになってしまっている可能性があります。

3-3 売却が難しい

未登記建物を売却することは不可能ではありませんが、現実的には買手が見つからず売却できない可能性が高いです。

未登記建物は固定資産税の軽減措置が適用されない恐れや住宅ローンを組めないなどのデメリットがあるからです。

また、未登記状態を解消し登記申請をする場合には10~30万円前後の費用がかかります。

余計な費用がかかるデメリットのある物件を購入しようと考える人は少なく、未登記建物の売却は難しいといえます。

3-4 相続手続きが煩雑になる

未登記建物の表題部登記の義務は、建物を相続した相続人に受け継がれます。

そのため、相続人が売却、ローンを組んでリフォームをする場合は相続人が登記申請をしなければなりません。

故人が長年に未登記建物を放置していた場合、登記申請に必要な書類を紛失している可能性も高く、必要書類をすべて集めるだけでもかなりの時間と費用、手間がかかります。

3-5 底地所有者へ対抗できない

未登記建物は、その建物の所有権を第三者へ主張することができません。

第三者が所有する土地の上に建物が建っている場合、建物そのものの所有権だけでなく、土地の貸借権についても底地所有者に権利を主張できなくなってしまいます。

- 相続によって建物や土地の所有者が変わった

- ちょっとしたトラブルなどで底地所有者の気が変わった

上記の事態が起き建物ごと立ち退きを命じられた場合は、建物を取り壊すしか選択肢がなくなってしまいます。

4章 未登記建物を登記する方法

登記していない建物を所有している場合や相続した建物が未登記建物だった場合は、登記申請が必要です。

未登記建物の登記ははじめに「表題部」を登記し、次に「権利部」の登記を行います。

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 表題部の登記

「表題部」の登記とは、「建物の情報」を登録するもので主に下記の情報を登録します。

- 建物がどこにあるか

- どのような構造か

- 大きさはどの程度か

- いつ建築されたか

表題部の登記には専門的な間取り図面の作成なども必要になるので、自分で行うのは現実的ではなく、土地家屋調査士に依頼するのが良いでしょう。

必要書類の作成後は、登記をしたい建物の所在地を管轄している法務局へ必要書類を持参または郵送により手続きします。

登記申請の方法および必要書類は、下図の通りです。

| 申請できる人 |

|

| 申請先 | 建物の住所地を管轄している法務局 |

| 費用 |

|

必要書類のうち、下記の3つは自分で役所の窓口で取得できます。

- 印鑑証明書

- 申請人の住民票

- 固定資産税の納付証明書

一方で下記の書類は新築時に手渡しされるものであり、相続した建物の表題部の登記をしたいケースなどでは書類を紛失している可能性もあるでしょう。

- 建物図面、各階平面図

- 建築確認書及び検査済証

- 建築代金の領収書

- 施工業者からの引き渡し証明書

書類が手元にない場合は土地家屋調査士に相談し、改めて作成してもらうか代わりになる書類を教えてもらいましょう。

また、土地家屋調査士に依頼すれば上記書類の作成だけでなく、登記申請書の作成も行ってもらえます。

4-2 権利部の登記

「権利部」の登記とは、「建物の所有者」に関する情報を登録するものです。

権利部の登記も表題部の登記と同様に、必要書類をすべて揃え建物の所在地を管轄する法務局へ提出すれば完了します。

権利部の放棄方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申請できる人 |

|

| 申請先 | 建物の住所地を管轄している法務局 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

権利部の登記は、所有者の情報を登記するだけで良いので、書類集めは表題部に比べて簡単です。

ただし、登記申請に間違いがあった場合には申請書の作成し直しや再提出が必要になります。

慣れない手続きを面倒に感じる場合やスムーズに申請を完了したいのであれば、司法書士に依頼するのが良いでしょう。

5章 未登記建物を登記する際の費用

未登記建物を登記する際の費用は①登録免許税と②専門家に支払う報酬に分けられます。

それぞれの費用相場は、下記の通りです。

| 家屋調査士への依頼費用(表題登記) | 8〜12万円 | |

| 司法書士への依頼費用(権利部登記) | 2〜3万円 | |

| 登録免許税 | 表題登記 | 0円 |

| 権利部登記(所有権保存) | 不動産評価額×0.4% | |

登録免許税とは、登記をする際にかかる税金であり表題登記にはかからず、権利部の登記(所有権保存登記)をするときにかかります。

権利部の登記時にかかる登録免許税は「不動産の評価額×0.4%」です。

不動産の評価額は、固定資産税納税通知書に記載されている固定資産税評価額です。

例えば、不動産の評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。

建物が一定の条件を満たしていれば、住宅用家屋証明書の交付が受けることができます。

住宅用家屋証明書を登記申請時に提出すれば、登記時にかかる登録免許税を0.4%から0.15%へと軽減できます。

住宅用家屋証明書の交付を受けるための主な条件は以下の通りです。

- 個人が自己居住用のために取得(新築)したものであること

- 住宅面積が家屋全体の90%を超えること

- 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること

- 床面積が登記簿上50㎡以上あること・マンションの場合は、耐火建築物、準耐火建築物、低層集合住宅のいずれかに該当すること

6章 未登記建物を相続した場合の手続き

故人が建物の登記をせず放置したまま亡くなった場合など、相続した建物が未登記建物だったケースもあるでしょう。

未登記建物を相続した場合は通常の相続手続きに加え、本記事の4章で解説した表題部の登記をしなければなりません。

具体的には、下記の流れで手続きを進めましょう。

- 遺産分割協議

- 表題登記

- 所有権保存登記(権利部の登記)

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 遺産分割協議

まず、誰が未登記建物を相続するのかを遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続人全員で行う誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するか決める話し合いです。

遺産分割協議を行う際には、相続した建物の評価額がわからないと分割内容を決定できない場合も多いです。

そのため、固定資産評価証明書を用意して建物の評価額を確認しておきましょう。

未登記建物で固定資産税評価額がわからない場合は、土地家屋調査士や不動産鑑定士に依頼して評価額を計算しなければなりません。

遺産分割協議が完了したら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書には登記簿謄本を確認して不動産に関する正確な情報を記載しますが、未登記建物では正確な情報がそもそもないので記載できません。

そのため、遺産分割協議書には未登記建物であることを明記し、固定資産評価証明書や土地家屋調査士による測量結果などを記載しておきましょう。

STEP② 表題登記

未登記建物を相続した場合、表題登記を行う義務も相続人に受け継がれています。

そのため、登記されていない建物を相続した人が故人のかわりに本記事4章で解説した方法で表題登記を行いましょう。

STEP③ 所有権保存登記(権利部の登記)

未登記建物を相続した場合は、表題登記とあわせて所有権保存登記(権利部の登記)も行いましょう。

所有権保存登記を行わないと、建物を所有していることを第三者に主張できないからです。

未登記不動産を相続したら、本記事の4章で解説した方法で相続人名義として所有権保存登記をしましょう。

相続によって不動産を取得した場合の登記申請はこれまで義務化されておらず、相続人の意思によって行うものとされていました。

しかし、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に相続登記をしない場合には10万円以下の過料が科される恐れがあります。

なお、相続登記の義務化は過去に発生した相続においても適用されます。

そのため、未登記建物を相続したまま放置している人は早めに手続きを済ませましょう。

未登記建物を相続した際の所有権保存登記は自分でも行えますが、司法書士であれば数万円程度で代行可能です。

グリーン司法書士法人でも、未登記建物の相続について相談をお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。

7章 建物の登記は必ず行おう

未登記建物を放置し続けると固定資産税の軽減措置が適用されない恐れもありますし、そのままの状態では住宅ローンを組むことも売却することもできません。

また、未登記建物を所有した人が亡くなった場合は、相続手続きとあわせて表題登記や所有権保存登記が必要になり遺族の負担が増えてしまいます。

未登記建物を放置していても問題は解決せずリスクやデメリットが残り続けるので、早めに登記申請をすませましょう。

自分で登記申請を行うのが難しい場合や資料を用意できない場合は、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

グリーン司法書士法人では、相続登記や未登記建物の登記に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料ですし、土地家屋調査士と連携を取りながら表題部の登記から権利部の登記まで行うことも可能の紹介も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

-

未登記建物とは何ですか?

-

未登記建物とは、法務局に所有者や建物情報が登記されていない建物です。

建築確認を受けていても、登記申請を行っていなければ未登記扱いとなります。

売買や相続、建物の権利関係の証明が難しくなるため、正しく登記することが望まれます。 -

未登記建物の罰則は?

-

建物を新築したら所有者は、不動産を取得した日から1ヶ月以内に表題登記の申請をしなければいけないと、法律(不動産登記法47条1項)で定められており、違反すると10万円以下の過料が課されます。

しかし、未登記で過料を支払ったというケースは少ないので、そこまで厳しくチェックされていないのかもしれません。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶未登記建物は違法?