生前整理とは、死後に備えて「身辺や財産の整理」をすることです。

不要なものを自分が生きているうちに処分すれば、遺族の負担を減らせますし自分の気持ちもスッキリするはずです。

加えて、生前整理をすれば自分が希望する方法で遺品や遺産を受け継いでもらえます。

生前整理には物の整理や遺言書、エンディングノートの作成など様々な方法があるので、元気なうちからひとつずつ行っていくことが大切です。

本記事では、生前整理とは何か、メリットやデメリット、具体的な手順について解説します。

老後に向けて終活を行いたい人は、下記の記事もご参考にしてください。

目次

1章 生前整理とは

生前整理とは、元気なうちに自分の手で身辺や財産を整理し片付けておくことです。

生前整理というと不用品の処分などを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、生前整理では下記の4つに分けられます。

- 不要なものを処分する

- 財産をわかりやすく整理する

- 遺言書を作成する

- エンディングノートを作成する

それぞれ個別に行うこともできますが、順番に行うことで不要なものを処分し財産を整理しやすくなる、などのメリットがあります。

そのため、可能であれば生前整理を行う場合は順番を意識して行うのが効率的です。

生前整理の手順については、本記事の4章で詳しく解説しています。

1-1 生前整理は家族のためになる

生前整理をすれば「財産をお世話になった長男に遺したい」「お葬式はシンプルに家族だけで行ってほしい」などのように、自分が亡くなった後の希望を整理しやすくなります。

さらに遺言書やエンディングノートを作成しておけば、家族や親族に自分の希望を伝えられます。

このように生前整理は、遺された家族や親族の負担も減らせます。

例えば、遺言書を用意していなかった場合、相続人全員で遺産分割方法について話し合わなければなりません。

場合によっては、相続トラブルに発展してしまい、これまで仲が良かった家族の関係にヒビが入る恐れもあるでしょう。

他にも、財産目録を作成していなかった場合は、相続人が相続財産調査をしなければならず手間がかかります。

このような手間や心理的な負担を減らすためにも、元気なうちに生前整理をしておくのが良いでしょう。

1-2 生前整理は自分のためになる

生前整理は家族の負担を減らすために行うものと思われがちですが、自分の老後の暮らしを向上させることも可能です。

生前整理により不要なものを処分すれば、スッキリした環境で老後を過ごせるようになります。

加えて、生前整理が自分の価値観や理想の老後の過ごし方を考えるきっかけになることもあるでしょう。

このように、生前整理を行うのであれば家族のために行うのではなく、自分のために行うと意識を持つことをおすすめします。

2章 生前整理のメリット<

生前整理をすれば、自分が亡くなった後の希望も家族に伝えられますし、スッキリした気持ちで老後を過ごせるなど下記のメリットがあります。

- 自分の希望を実現できる

- 生前にスッキリした気持ちで生きられる

- 突然何かが起こっても困らない

- 相続トラブルを回避できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 自分の希望を実現できる

遺言書やエンディングノートを用意しておけば、自分が亡くなった後や病気で喋れなくなった後も家族に自分の希望を伝えられます。

遺言書を作成しておけば自分の希望した人物に財産を遺せますし、エンディングノートには葬儀や埋葬の方法、自分が亡くなったことを知らせてほしい人物などを記載できます。

2-2 生前にスッキリした気持ちで生きられる

きちんと生前整理をしておけば、後々に心配事を残さないのでスッキリした気持ちで老後を過ごせます。

もし、急病に見舞われても療養に集中することができるでしょう。

2-3 突然何かが起こっても困らない

生前整理を終えていたら、ある日突然脳梗塞などで倒れても混乱が少し緩和されます。

たとえば生前整理をしていなければ次のような混乱が生じます。

- 通帳やキャッシュカードの置き場所がわからない

- どのような保険に入っていたのかわからない

- 友人や知人など誰に連絡したらいいかわからない

生前整理をしておくことで、このような混乱を少しでも軽減できるはずです。

2-4 相続トラブルを回避できる

遺言書の作成などで相続対策ができていたら、相続トラブルの大部分を回避できます。

「兄弟同士、仲が良かったから」と思っていても、お金が絡めば揉めてしまうことも少なくありません。

さらに、家族間で相続について揉めてしまうと、後に尾を引いてしまい元の関係に戻るのが難しくなる可能性も高いです。

自分が亡くなった後も家族関係を良好に保ちたいのであれば、早めに相続対策をしておくのが安心です。

相続対策には遺言書の他にも、生前贈与や生命保険を活用する方法など様々な種類があります。

遺産や相続人の状況によってベストな選択は異なるので、自分に合う相続対策を知りたい場合は、相続に強い司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

3章 生前整理のデメリット

生前整理にはメリットがある一方で、労力がかかる、業者や専門家に依頼した場合に費用がかかるなどのデメリットがあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 大変な労力がかかる

生前整理の中でも物の整理(断捨離)は、とても労力がかかります。

大量の雑貨や衣服などの不用品を処分しなければならず、多くの場合は1日で終わるような量ではありません。

そのため、時間をかけて少しずつ不用品の処分をする必要があります。

加えて、使っていない大型家具や電化製品の処分などについては、遺品整理や不用品買取の業者に依頼しなければならないため手間もかかります。

3-2 数万~数十万円の費用がかかる

生前整理を行うには、最低でも数万円から数十万円程度の費用がかかります。

物の整理においても、ごみの処分費用やリサイクル費用がかかりますし、財産整理や遺言書の作成には司法書士などの専門家への依頼費用や公正証書の作成費用がかかるからです。

生前整理にかかる費用の目安は、下記の通りです。

| 種 類 | 詳 細 | 目 安 |

| ごみ処理費用 | ごみ袋代や粗大ゴミの処分費用 | 1000円~10,000円 |

| 不用品整理・回収費用 | 不用品整理・回収業者への依頼費用 | 30,000~1,000,000円以上 |

| 法的手続き費用 | 財産目録の作成や遺言書作成の費用 | 30,000~300,000円以上 |

不用品整理や回収費用は荷物の量によって大きく金額が変わり、一軒家分の荷物を全て処分するとなると、50万円以上の費用がかかることも多々あります。

また、法的手続きにかかる費用はどのような依頼をするかによって大きく変わります。

司法書士や行政書士に何らかの書面を作成してもらったり、遺言書を公正証書で作成してもらうと数万円から数十万円の費用がかかります。

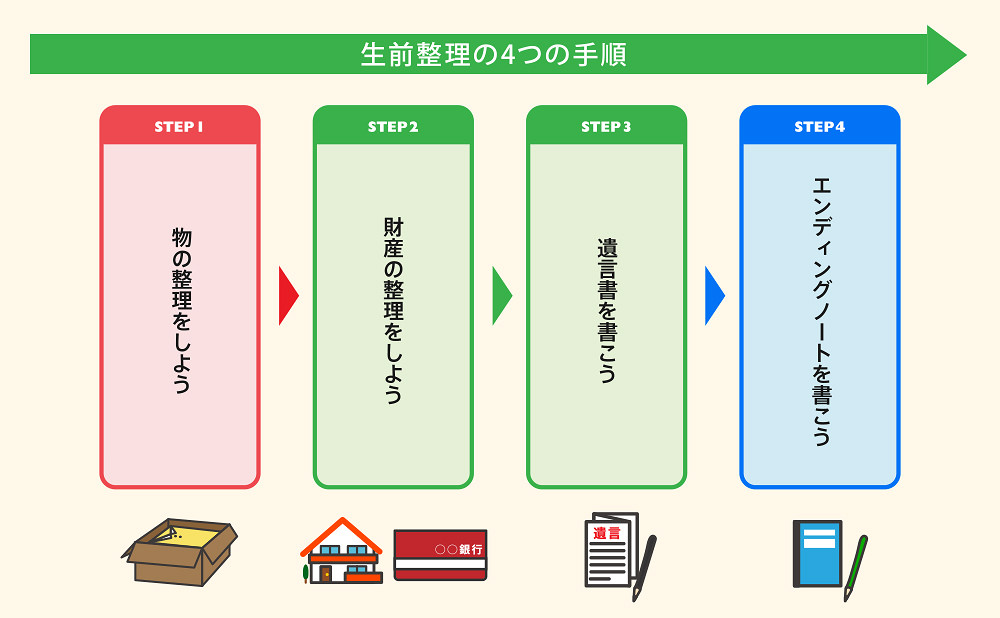

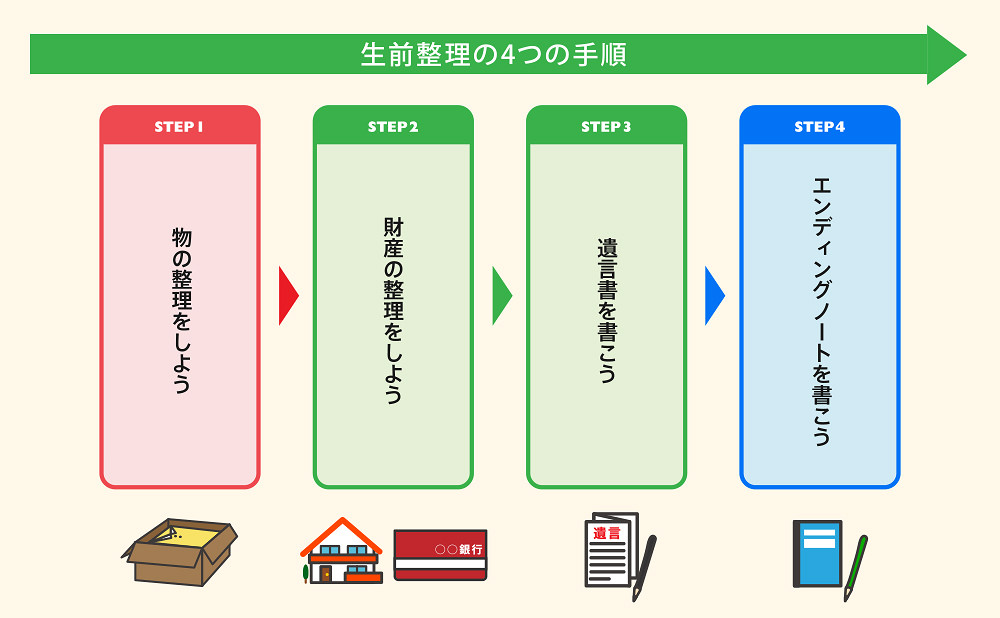

4章 生前整理の流れ

生前整理は不用品の処分や財産の整理、遺言書やエンディングノートの作成などがありますが、下記の順番で行うと効率よく進められます。

- 物の整理をする

- 財産の整理をする

- 遺言書を書く

- エンディングノートを書く

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 物の整理をする

まずは物の整理を進めましょう。

「いる物」「いらない物」「売れそうな物」に分けて、いらない物はどんどん捨てていきます。

物の整理を行うときのポイントは、次の4点です。

- ごみ収集の日程を確認する

- 物を整理するエリアを決める

- スケジュールを立てる

- いる物、いらない物、売れそうな物をわけるスペースを確保する

売れそうなものはリサイクル業者に売却できるか確認しましょう。

また、貴重品(貴金属、時計、ブランド品など)は、ブランドショップや質屋へ直接持ち込む方が高値で買い取ってくれる場合があります。

大量に物があるときや大型の家具や家財を処分する場合、自分で全て行うのは大変です。

処分する物の量や種類によっては、遺品整理(生前整理)業者や不用品回収業者に依頼することも検討しましょう。

遺品整理業者や不用品回収業者を選ぶときには、必ず複数業者から見積もりを取り、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

中には悪徳な業者もいるようなのでご注意ください。

STEP② 財産を整理する

不用品の処分が完了したら、自分の財産を整理していきましょう。

財産整理は、主に下記の3つの工程に分けられます。

- 財産資料の整理

- 財産情報の整理

- 実物財産の整理

それぞれ詳しく解説していきます。

①財産資料の整理

まずは、財産に関する資料をまとめて、一定の場所に保管しておきましょう。

具体的には、下記の書類を集めておくと万が一のときにも家族が対応しやすくなります。

- 預金通帳

- 不動産の権利証

- 保険証券

- 保有株式や有価証券などの資料

なお、自宅に金庫がない場合は盗難リスクを考えて印鑑やキャッシュカードは同じ場所に保管せず、別の場所に保管しておきましょう。

②財産情報の整理

資料の整理が終わったら、財産の一覧表(財産目録)を作成し保管場所や財産目録の内容を家族に知らせ共有しておきましょう。

具体的な預金残高や保険金額を教えたくない場合は、銀行名と口座番号、保険会社名と証券番号だけでも十分です。

③実物財産の整理

- 使っていない不動産や利用価値の低い不動産を売却する

- 無駄な保険や節税効果の低い保険を解約する

- 株や有価証券を現金化しておく

- アパートなどの収益物件を売って、子供たちに平等に渡せるよう人数分の区分マンションを買う

- 子や孫、配偶者へ不動産や現金を生前贈与する

上記のように実物財産の整理まで完了できれば、相続税対策や争族対策として効果は絶大です。

ただし、財産や家族の状況に合う方法で財産整理をするには、税金や法律に関する専門的な知識が必要になります。

自分で行うのが難しい場合や最適な方法で家族に財産を遺したい場合は、相続対策に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

STEP③ 遺言書を書く

遺したい財産の整理が完了した場合は遺言書を作成し、誰に財産を遺すかも指定しておくと安心です。

要件を満たした遺言書は法的拘束力を持つので、法律で決められた相続割合や相続人同士の話し合いで決まった相続割合より優先されます。

遺言書には、財産を遺す人物などをはじめとする下記の内容を記載できます。

- 誰にどの遺産を受け継がせるか

- それぞれの相続人の相続割合

- 相続人以外の人への遺贈

- 遺言内容の実現をしてもらう人(遺言執行者)

- 寄付

- 子どもの認知

- 相続人の廃除

なお「子供たちで平等に財産を受け継いでほしい」と考える場合でも、遺言書を作成しておくのがおすすめです。

相続人同士で話し合うと平等な分配について、下記のように異議を唱える人も少なくないからです。

- 自分は介護をしたから遺産を多く受け取りたい

- 兄は大学に行ったが、私は行っていないので遺産に学費分を上乗せしてほしい

相続トラブルが発生すると、遺産分割が完了した後も軋轢が残り、これまでのように兄弟で付き合えなくなる場合もあります。

自分が亡くなった後も家族が仲の良いままでいてほしい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

遺言書を作成する際には、遺言執行者も指定しておくことを強くおすすめします。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための相続手続きを単独で行う義務・権限を持つ人物です。

遺言執行者がいれば、単独で預貯金や不動産の名義変更手続きを行えますし、遺族が遺言書の内容に従わず遺産分割するリスクも軽減できます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、相続トラブルの回避や確実に遺言内容を実現してもらいたいのであれば、司法書士や弁護士などの第三者を遺言執行者に選任しておくのが良いでしょう。

遺言書の作成を依頼した専門家を遺言執行者に指定しておけば、作成時の意図も遺族に伝えてもらえるメリットがあります。

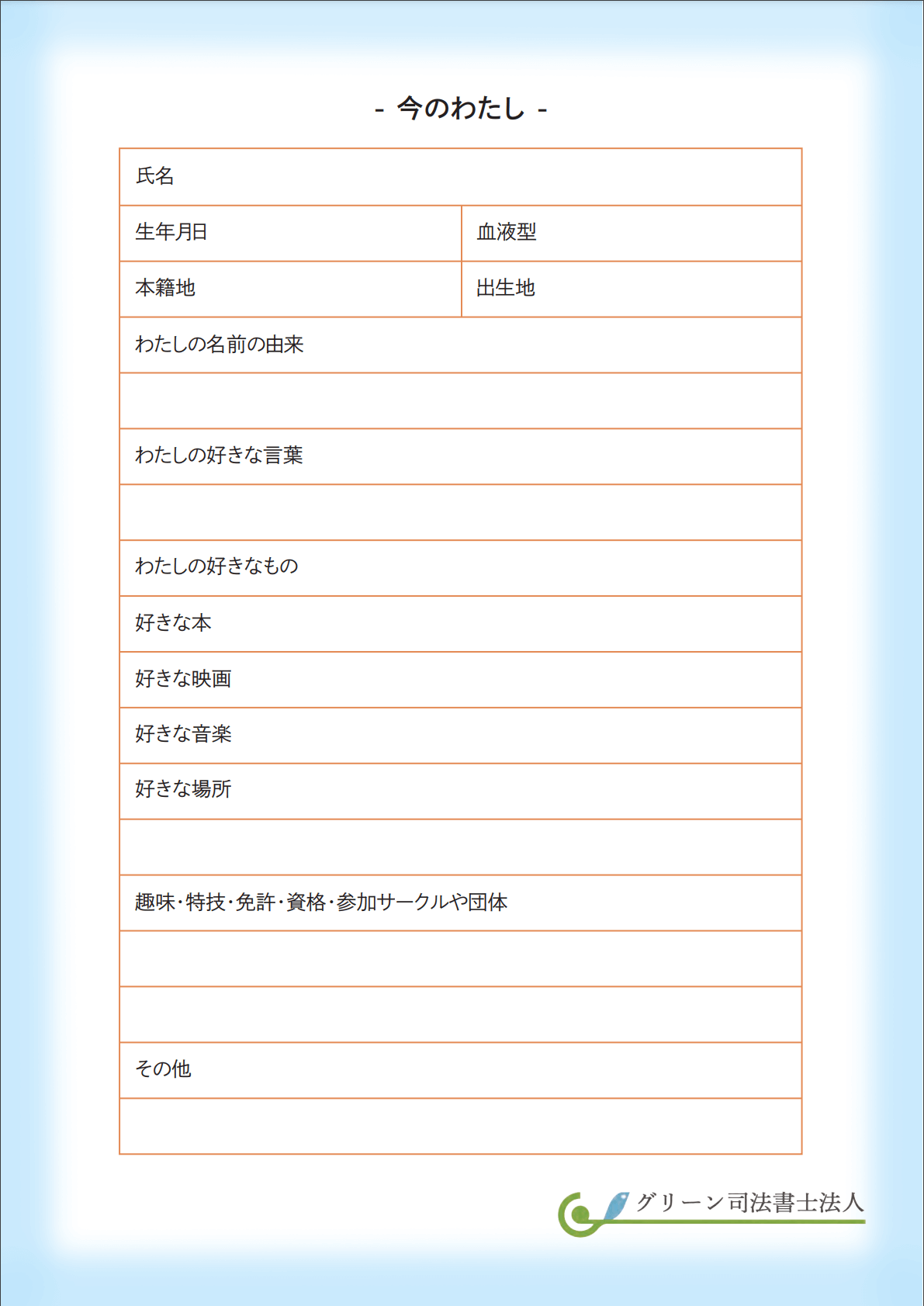

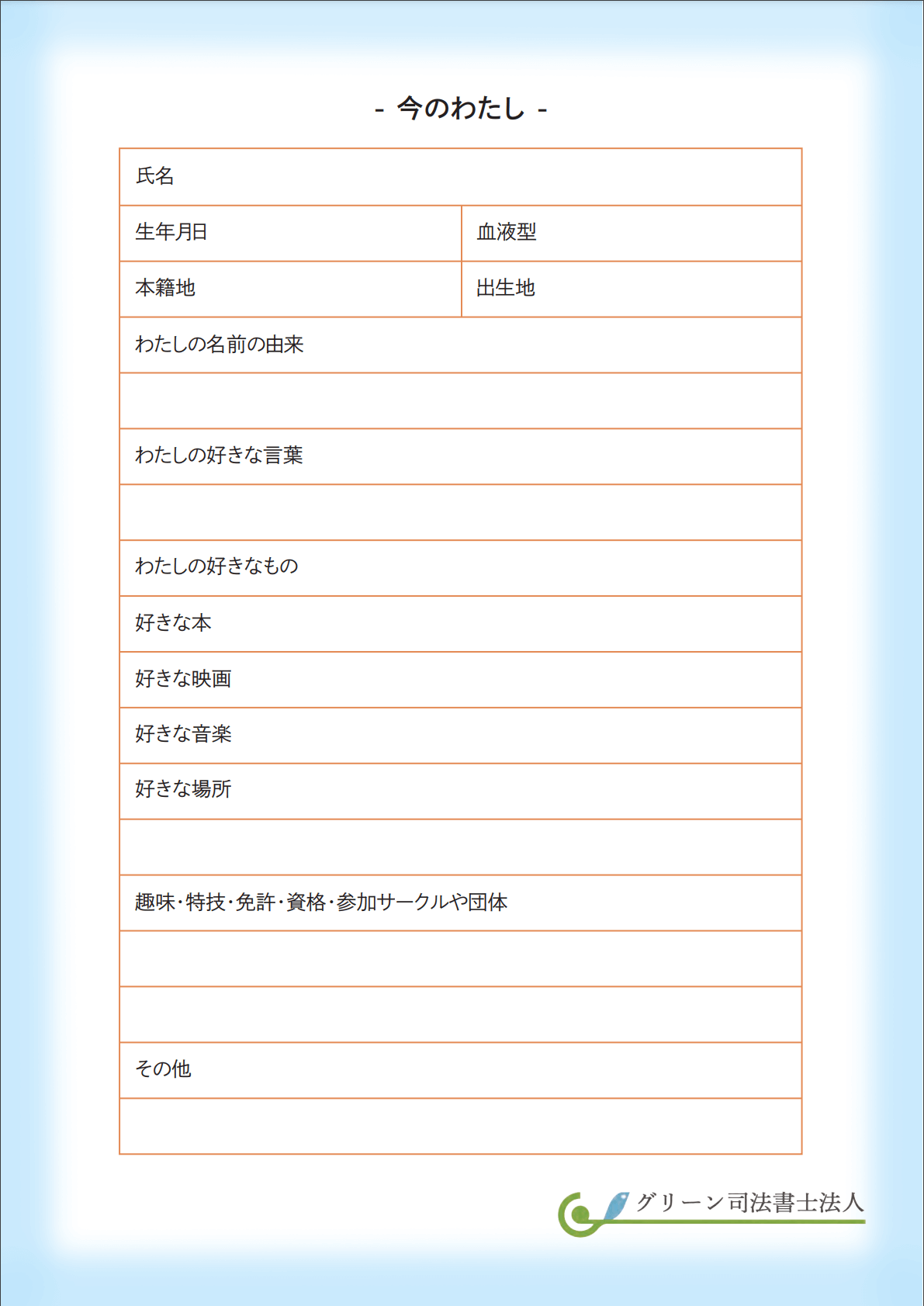

STEP④ エンディングノートを書く

エンディングノートには、遺言書には書けない介護の方法や葬儀の方法、訃報の連絡をしてほしい人など「細かい情報や希望」を記載できます。

エンディングノートに記載できる内容は、主に下記の通りです。

- 自分自身のこと

- SNSなどのデジタル情報

- 家族へのメッセージやこれまでの感謝

- 家族に関する情報や家系図

- 友人や親戚の連絡先

- ペットのこと

- 介護や延命治療などの希望

- 葬儀の希望

- 遺言書や相続に関すること

- 保有している財産

このような細かい情報や本人の希望がわかれば、家族も判断に困らず円滑に葬儀などの手続きを行うことができます。

ただしエンディングノートには法的拘束力がないので、遺産の分配方法を指定したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

5章 生前整理と同時に進めるべき認知症対策とは?

生前整理と同時に進めておきたいのが「認知症対策」です。

認知症になり判断能力を失ってしまうと、財産管理や法的手続きができなくなってしまいます。

最悪の場合、認知症になった人の預貯金を引き出すことや実家の売却ができなくなり、介護費用や医療費を工面できず家族に負担がかかる恐れがあります。

元気なうちに行っておくべき認知症対策は、下記の通りです。

- 家族信託

- 任意後見制度

- 生前贈与

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 家族信託

家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や運用、処分を委託する契約です。

例えば、子供に自宅や預貯金を信託すれば、自分が認知症になり判断能力を失った段階で子供が預貯金を介護費用に充てる、自宅を売却するなどの財産管理や処分を行えます。

家族信託は自分が生きている間の財産の管理や運用、処分を任せるだけでなく、自分が亡くなった後に財産を受け継ぐ相手も指定可能です。

したがって、最終的に預貯金や自宅などの権利を子供が受け継ぐように指定すれば、遺言で子供に財産を遺すのと同じ効果が得られます。

家族信託は柔軟な財産管理を行るため、認知症対策に非常に有効です。

しかし、信託契約を結べるのは判断能力がある人のみであり、認知症の症状が進んでからでは手続きできない恐れがあります。

そのため、家族信託を利用したい場合は、元気なうちに司法書士や弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

5-2 生前贈与

生前贈与をすれば、自分が元気なうちに子供や孫に財産を受け継げます。

子供の結婚や住宅購入、孫に教育費がかかるタイミングで贈与をすれば、贈与財産を有効活用してもらえるはずです。

年間110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかりますが、贈与者と受贈者の関係や贈与目的によっては控除や特例を利用でき、贈与税の負担を軽減できます。

贈与税や相続税を節税しつつ、生前贈与したい場合は、相続や生前贈与に詳しい税理士に相談するのが良いでしょう。

5-3 任意後見制度

認知症対策として有効な方法のひとつが任意後見制度です。

任意後見制度とは、信頼できる人に「将来認知症などで判断能力が低下したときに代わりに財産管理をしてもらう」契約です。

元気なうちに任意後見契約をしておけば、将来何かあったときにその人が代わりに財産を管理してくれるので、ご家族が混乱状態になる心配がありません。

任意後見制度も家族信託や生前贈与と同様に、認知症になり判断能力を失った状態では契約できません。

そのため、元気なうちに契約を結んでおくことが大切です。

6章 親に生前整理をしてもらう方法

「老後に向けて生前整理をしておこう」と本人が考え行動に移すケースもあれば、年老いていく親を見て子供が「何かあったときに不安だから身の周りを少しずつ片付けてほしい」と考えるケースもあるでしょう。

親に生前整理をしてもらう際には、作業の負担を減らすために一緒に作業を行う、無理強いしないなどの工夫が大切です。

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 親子で一緒に作業を行う

親も「生前整理しないといけない」「少しは不用品を処分しないといけない」と自覚している場合は、親子で一緒に作業を行うのがおすすめです。

年老いて身体が思うように動かなくなると、物の整理や不用品の処分などを難しく感じる人も多いです。

- 不用品をまとめてゴミ捨て場に持っていく

- 粗大ごみの回収手続きを行う

- 不用品回収業者の選定、契約を行う

- 高値で売れそうな商品をフリマアプリで出品する

親が負担に感じるであろう上記の行為を子供が行うだけでも、助かると感じる親御さんもいるはずです。

6-2 生前整理について無理強いしない

親子の関係であっても生前整理について無理強いする、やっていないことを責めるのはやめましょう。

生前整理は時間がかかる作業であり、負担も大きいからです。

また、生前整理や相続対策について「死ぬ準備」とネガティブに考えてしまう人も一定数います。

生前整理についてネガティブな印象を持つ人に無理強いしても生前整理を行ってくれる可能性は少なく、親子の関係が悪くなってしまう恐れもあるでしょう。

そのため、親が生前整理に乗り気でない場合は無理なくできるものから進める、少し時間がたったらまた話を持ち掛けてみるなどの工夫も大切です。

まとめ

相続トラブルを避けるためにもご本人が残りの人生を気持ちよく過ごすためにも、元気なうちにスッキリ身辺を整理しておくのが一番です。

生前整理には複数の工程があり、すべて完了させるには時間と手間がかかります。

そのため、信頼できるパートナーとともに生前整理を進めていくのが良いでしょう。

特に、遺言書の作成や実物財産の整理に関しては、税金や法律、相続に関する知識も必要不可欠です。

自分の状況に合う相続対策や財産整理がわからない、何から始めればよいかわからない場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成をはじめとする相続対策や認知症対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談もお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

-

生前整理とは何をすれば良いのですか?

-

生前整理とは、元気なうちに自分の手で身辺や財産を整理し片付けておくことです。

具体的には、以下の4つに分けられます。

・不要なものを処分する

・財産をわかりやすく整理する

・遺言書を作成する

・エンディングノートを作成する -

生前整理は何歳から始めるべきですか?

-

生前整理には「何歳から始めなければならない」という決まりはありません。

一般的には、体力や気力にゆとりがあり、自分の意思でしっかり判断できる40〜60代から取り組む人が多いようです。