- 終活とは何か

- 終活をするメリット

- 終活でやっておくべきこと

- 老後の生活をサポートしてくれる制度・契約

終活とは自分の最期や亡くなった後の準備をしておくことです。

終活という言葉が気になってはいるものの 、自分の死を連想してしまいネガティブなイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

もしくは「やった方が良いのかな」と思いつつ、何から始めて良いかわからず困っている方もいるかもしれません。

本記事ではそのような方に向けて、終活を行うメリットや終活でやっておきたいことを解説していきます。

目次

1章 終活とは?

終活とは自分の最期や亡くなった後の準備をしておくことです。

少子高齢化や高齢者の認知症問題が深刻化する中で、家族に迷惑をかけずに自分の人生を終えるための準備をする方が増えています。

終活というと、死ぬための準備のようにネガティブなイメージを持ってしまう方もいますが、それは違います。

終活とは自分のこれまでの人生を見つめ直し、自分らしい最期を迎えるための準備です。

具体的にはエンディングノートの作成や相続対策、将来入院する病院の準備や葬儀の準備をする方が多いです。

次章では、終活を行うメリットをより具体的に確認していきましょう。

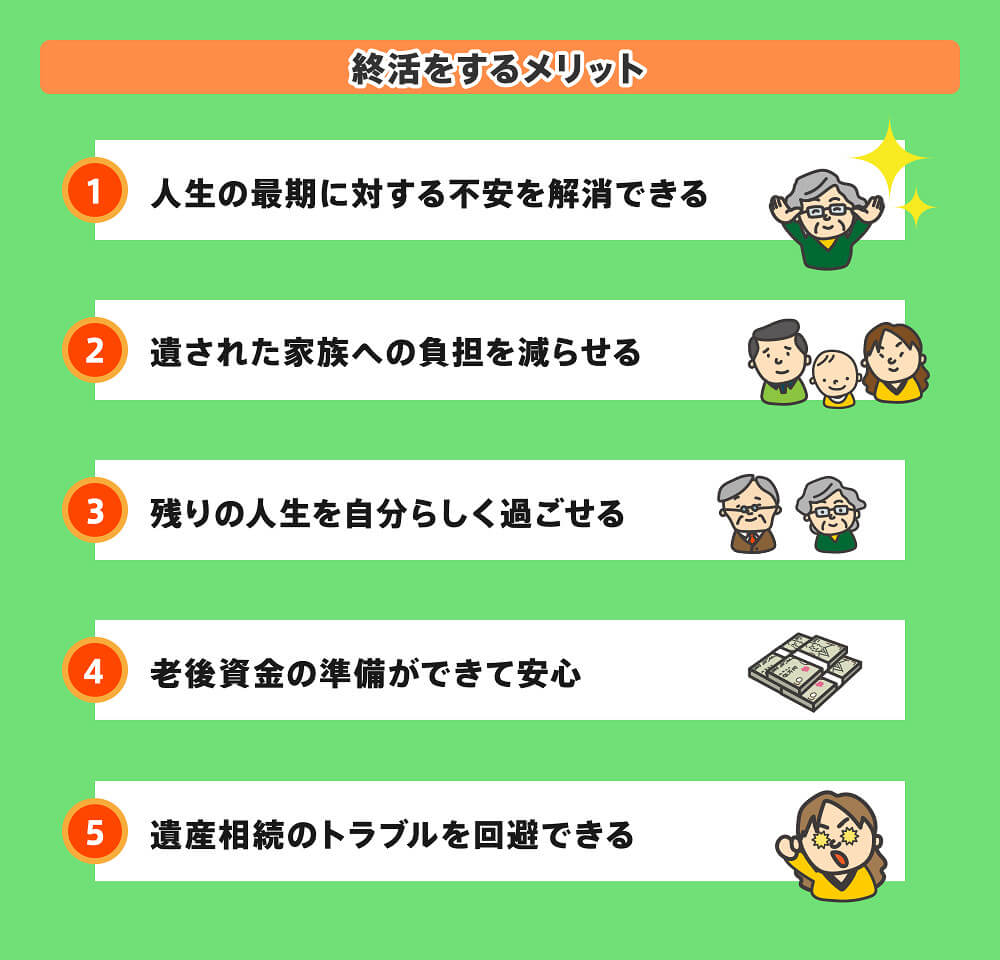

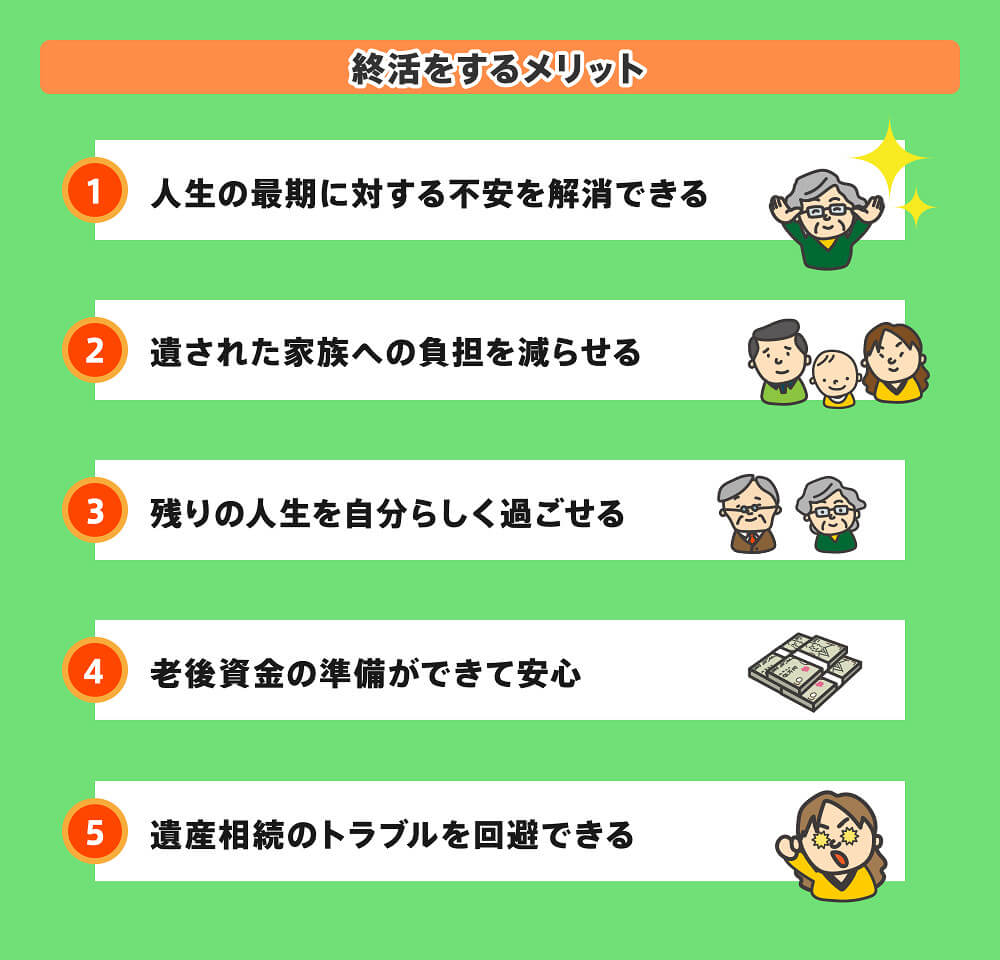

2章 終活をするメリット

終活は遺される家族にとっても、自分にとってもメリットが大きいです。

終活をするメリットは主に以下の通りです。

- 人生の最期に対する不安を解消できる

- 遺された家族への負担を減らせる

- 残りの人生を自分らしく過ごせる

- 老後資金の準備ができて安心

- 遺産相続のトラブルを回避できる

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 人生の最期に対する不安を解消できる

終活を行えば、人生の最期に対する不安を解消できます。

死は誰にでも訪れるものですが、これまでの社会ではタブーとして話題にするのを避けられていました。

しかし終活を行いこれまでの人生を整理し、死への準備をすることによって人生の最期に対する不安を解消できたと感じる方も多いです。

2-2 遺された家族への負担を減らせる

終活の中には相続対策や身辺整理、葬儀の準備も含まれます。

亡くなったときや倒れたときの準備をしておけば、遺された家族への負担を減らせます。

例えば終活で葬儀の準備をしておき、その内容をエンディングノートに記載しておけば、遺された家族は葬儀をスムーズに手配可能です。

「どんな葬儀をしてあげれば良いんだろう」「どこの葬儀会社に依頼しよう」と遺族の負担を減らせるのは終活の大きなメリットです。

2-3 残りの人生を自分らしく過ごせる

終活で身辺整理を行い、これまでの人生を振り返る機会を設けることで、残りの人生の過ごし方や希望がハッキリしたという方も多いです。

終活を行えば、自分のペースで人生を振り返り、価値観や希望を整理できます。

2-4 老後資金の準備ができて安心

早い時期から終活をして残りの人生の整理をしておけば、老後資金の準備・計画もしやすいです。

老後資金の準備が十分にできていれば、残りの人生もより自分らしく過ごせるはずです。

また万が一、今のままでは老後資金が足りないと判明した場合にも、早い段階であればあるほど対策も立てやすくなります。

2-5 遺産相続のトラブルを回避できる

終活で相続税対策や遺言書の作成を行っておけば、自分が亡くなった後の遺産相続トラブルを回避しやすくなります。

「遺された子供たちが相続税の納税資金に悩まないでほしい」「遺された子供同士で相続について揉めないでほしい」と考える方は、終活で財産の分配方法や相続について考えておきましょう。

3章 終活でやっておきたい10のこと

続いて終活でやっておきたいことを具体的に解説していきます。

終活でやることは主に以下の10個です。

- エンディングノートを書く

- 老後資金の計画を立てる

- 老後の住まいについて準備をしておく

- 自分の持ち物を整理しておく

- 交友関係の整理・リストアップをしておく

- 相続対策や遺言書の準備をしておく

- 葬儀やお墓の準備をしておく

- 介護や入院の準備をしておく

- 延命治療について決めておく

- 残りの人生を楽しむためやりたいことリストをつくる

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 エンディングノートを書く

エンディングノートとは、人生の最期について希望や遺された家族への想いを書いておくノートです。

遺言書と違って、エンディングノートは法的拘束力がなく、決まった形式もありません。

エンディングノートがあれば、遺された家族の負担も減らせますし、今までの感謝の気持ちも伝えられます。

グリーン司法書士法人でも、無料でダウンロードできるエンディングノートをご用意しておりますので、お気軽にご利用ください。

3-2 老後資金の計画を立てる

日本人の平均寿命が年々延びていく中で、老後資金は足りるのだろうかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

終活で老後資金の計画を立てておくと、残りの人生の不安を減らせますし、より自分らしい人生を過ごせるようになります。

老後資金の計画を立てる際には、以下の3つの金額を確認してみましょう。

- 今の生活費

- 現在の貯蓄額

- もらえる年金額

生活費のうち、年金で補いきれない部分に関しては、貯蓄を切り崩す必要があります。

生活費の不足分を切り崩したとして貯蓄は足りそうか、介護費用や入院費用は用意できそうかなどを確認しておくと安心です。

万が一、今のままでは老後資金が足りないと判明した場合には、自宅を担保にした借入や自宅のリースバックなども検討しておきましょう。

3-3 老後の住まいについて準備をしておく

マイホームがある人でも、老後はどこに住むのか考えておくと良いでしょう。

というのも、高齢になってから一軒家の管理をするのは難しいと感じることもありますし、駅から遠い一軒家に住むより駅チカで商業施設や病院に近いマンションの方が老後は生活しやすいと感じることもあるからです。

高齢になり身体を動かしにくくなってから引っ越しや家探しをするのは非常に大変なので、元気なうちに下記をしておくのがおすすめです。

- 持ち家か賃貸か選ぶ

- マンションか戸建てか選ぶ

- 都市部か郊外か選ぶ

また、体調に変化があり1人もしくは夫婦で暮らしていくのが難しいと感じた場合には、シニア向けの分譲マンションやサービス付き高齢者向け住宅への移住も検討しておくと良いでしょう。

3-4 自分の持ち物を整理しておく

自分の持ち物を整理しておき、遺された家族が行う遺品整理の手間を減らすのも終活のひとつです。

持ち物の整理は時間がかかる作業ですし、体力も必要になるので、まだ元気に動けるうちから早めに始めておくのがおすすめです。

また、預金口座や不動産、株式など自分の資産についてリスト化してまとめておくと、家族や親族の相続手続きの負担を減らせます。

終活として自分の資産をリスト化しておく際には、デジタル遺産やデジタルデータについても記載しておきましょう。

近年では、スマホやパソコンの普及率が上がり、ネット銀行やネット証券などの利用者も増えています。

ネット銀行やネット証券は郵便物が自宅に届かないことも多いため、遺族が存在自体を把握できない恐れもあります。

デジタル遺産の存在に気付かず、相続手続きが行われず放置されてしまう事態や相続税の申告漏れを防ぐためにもリスト化しておきましょう。

デジタル遺産やデジタルデータをリストアップするときには、ログイン情報も記載する場合が多いため、情報をまとめた後は大切に保管しておく必要があります。

3-5 交友関係の整理・リストアップをしておく

生前整理やエンディングノートの作成とも似ていますが、自分の交友関係の整理や親しい人の連絡先をリストアップしておくのも良いでしょう。

子供であっても親の友人関係を把握しているケースは少なく、ましてや連絡先までは知らない場合が多いからです。

近年では高齢者の間でもスマホが普及しており、スマホに連絡先を保管している人も多いはずです。

しかし、自分に何かあったときに家族がスマホのロックを解除できないリスクにも備え、連絡先を紙で保管しておくこともご検討ください。

交友関係の整理やリストアップをする際には、家族の負担を減らすために友人に連絡するタイミングも下記のように記載しておくと良いでしょう。

- 入院したときに連絡してほしい人

- 自分が亡くなったとき、すぐに連絡してほしい人(葬儀に来てもらいたい)

- 自分が亡くなり葬儀がすみ、落ち着いたタイミングで連絡してほしい人(葬儀には来てもらう必要がない)

上記のように書かれていれば、家族もいつ誰に連絡すれば良いかがわかり、葬儀の規模も決めやすくなるはずです。

3-6 相続対策や遺言書の準備をしておく

遺された家族が財産を引継ぎやすくするためにも、相続対策や遺言書の準備をしておきましょう。

相続対策や遺言書の作成をしておけば、遺された家族の相続税を節税や、将来の相続トラブルを回避できるメリットがあります。

自分の財産を誰に相続させたいかハッキリ決まっている場合には、遺言書の作成をしておくのがおすすめです。

ただし法的拘束力を持つ遺言書を作成するには、決まったフォーマットを守らなければなりません。

ミスなく遺言書を作成したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士への相談もご検討ください。

3-7 葬儀やお墓の準備をしておく

親族のみを呼ぶ家族葬など、様々なお葬式の形が増えたことにより、遺された家族がどんなお葬式を行えば良いか迷ってしまうケースもあります。

遺された家族の迷いや負担を減らすためにも、自分でどんなお葬式をしたいのか考えておくのもおすすめです。

希望のお葬式をエンディングノートに書いておくのも良いですし、依頼したい葬儀社を検討しておくのも良いでしょう。

また、生前のうちにお墓の購入も行っておくと相続税対策の観点からもメリットが大きいです。

生前購入したお墓は相続税の非課税財産になりますが、お墓の購入費用として遺していた現金や預貯金は相続税の課税対象財産になってしまうからです。

お墓を購入しておけば、相続税対策にもつながります。

3-8 介護や入院の準備をしておく

自分がいつか具合が悪くなったときのために、介護や入院の準備もしておきましょう。

認知症になってしまい判断能力を失ったときや突然倒れたときに、家族が困らなくてすむように必要な情報をまとめておくのがおすすめです。

具体的には以下の準備をしておきましょう。

- かかりつけの病院の情報をまとめておく

- 日常的に飲んでいる薬の情報をまとめておく

- 将来入居したい介護施設があれば調べておく

- 介護施設の見学をしておく

介護施設の見学は、体力も必要なので元気なうちから始めておくのがおすすめです。

3-9 延命治療について決めておく

人生の最期の希望をまとめておくと、遺される家族の負担を減らせます。

生死に大きな影響を与える延命治療や終末期医療に関しては、遺された家族が決断することになると、心理的な負担が大きく家族同士で揉めてしまうケースもあります。

自分が元気なうちは、延命治療や終末期医療に関して想像しにくく希望をすぐに決められない場合もあるでしょう。

その場合は1回で自分の希望をハッキリさせようとするのではなく、何度か繰り返し考えていく中で希望を決めていくことをおすすめします。

延命治療や終末期医療の希望に関しても、エンディングノートにまとめておくと、遺された家族も確認しやすいです。

3-10 残りの人生を楽しむためやりたいことリストをつくる

本来、終活とは残りの人生を自分らしく過ごすための準備です。

老後資金や自分が動けなくなったときの準備だけではなく、残りの人生を楽しむための準備もしておくと良いでしょう。

残りの人生で自分がやってみたいことのリストを作成してみてください。

作成したリストは誰にも見せる必要がないので、自分に正直な気持ちで作成してしまって問題ありません。

残りの人生でやりたいことリストを作れば、毎日の生活に張り合いが生まれ、より行動的に過ごせるはずです。

4章 老後の不安を解消するための制度・契約

終活を進めていて「自分に何かあったらどうすればいいんだろう」「認知症になり判断能力を失ったら誰が生活を支えてくれるんだろう」と不安になった人もいるのではないでしょうか。

特に、子供のいない夫婦や独身者は、何かあったときに子供や孫に任せるという選択肢がないため、不安も大きいはずです。

老後の生活を支えるために、いくつかの制度や契約が用意されています。

- 死後事務委任契約

- 身元保証サービス

- 家族信託

- 任意後見制度

- 成年後見制度

それぞれの制度や契約はサポートできる内容が異なります。

それぞれ詳しく解説みていきましょう。

4-1 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを生前のうちに依頼する契約です。

死後に発生する事務手続きは家族や親族が行うのが一般的ですが、身寄りがいない人や親族の負担を軽減したい人は、死後事務委任契約を結んでおくと安心です。

死後事務委任契約では、主に下記の内容について盛り込めます。

- 亡くなった後の親族等関係者への連絡

- 葬儀・納骨に関すること

- 生前に残っている債務(医療費や老人ホームの費用等)の支払い

- 自宅や入所している施設等の遺品整理

- 行政への届出に関すること

死後事務委任契約を行っている業者や専門家によって、対応できる内容や費用が変わってきます。

自分に合う業者や専門家を選びたいのであれば、複数の契約内容を比較検討してみるのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人でも、死後事務委任契約について相談をお受けしています。

4-2 身元保証サービス

身元保証サービスとは、高齢者の日常支援や病院への入院、施設への入居をする際に保証人になってくれるサービスです。

身元保証サービスが提供する内容は、主に下記の通りです。

- 日常生活のサポート

- 入院や入居時の身元保証

- 緊急時の駆けつけサポート

- 亡くなる前後のサポート

依頼する業者や専門家ごとにサービス内容が異なるので、利用前には確認しておきましょう。

死後事務委任契約と同様に、子供のいない夫婦や独身者、親族が遠方にいて頼れない人も身元保証サービスを利用すれば、安心して老後を過ごしやすくなります。

4-3 家族信託

家族信託とは、自分の家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、自分が認知症になり判断能力を失っても、家族に預貯金や不動産の管理を任せられます。

認知症になり判断能力を失った人の財産管理をする方法としては、任意後見制度や成年後見制度もありますが、家族信託は柔軟性が高く契約内容の自由度が高い点が特徴です。

加えて、家族信託では遺言書などと同様に、自分が亡くなったときに財産を受け継ぐ人物も指定できます。

そのため、不動産経営をしている人や二次相続まで見据えた相続対策をしたい人は、家族信託を利用するのが良いでしょう。

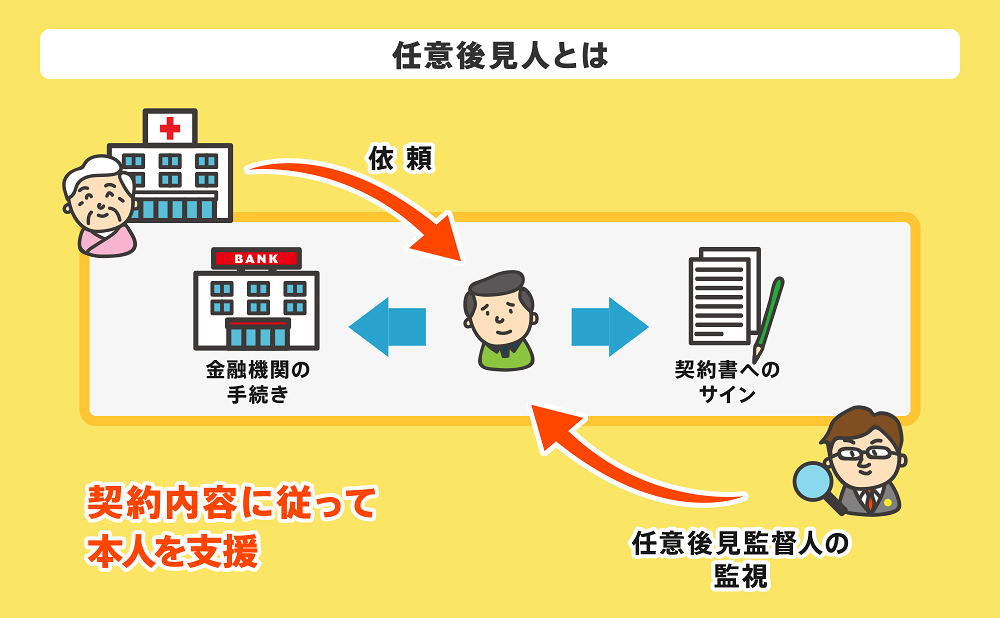

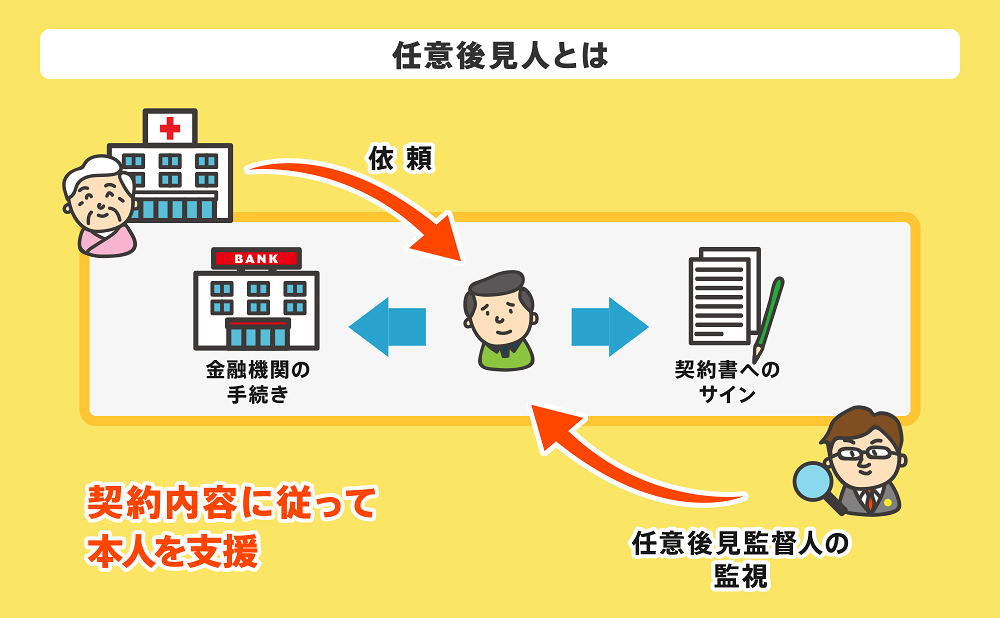

4-4 任意後見制度

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。

任意後見制度は支援してくれる任意後見人とあらかじめ契約を結んでおき、自分が認知症などになったときに制度の利用が開始されます。

後述する成年後見制度と異なり、自分で任意後見人を選べる点や契約内容をある程度自由に決められる点がメリットです。

身寄りがいなく家族信託をするのが難しい場合や、司法書士や弁護士などの専門家に財産管理をしてほしい場合は任意後見制度の利用を検討すると良いでしょう。

4-5 成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、判断能力が不十分と判断された人が、不利益を被らないよう支援する制度です。

成年後見制度では、後見人は被後見人の日常生活や医療、介護、福祉面でのニーズに対応しつつ、その保護と支援を行います。

成年後見制度は先ほど紹介した家族信託や任意後見制度と異なり「すでに認知症などで判断能力を失っている人」が利用できる制度です。

そのため、家庭裁判所が決定した人物が成年後見人となりますし、財産管理の内容や希望もあらかじめ決めておくことができません。

自分の希望に沿った財産管理をしたい場合は、元気なうちに家族信託もしくは任意後見制度を利用するのが良いでしょう。

5章 終活を始めるべきタイミング

終活を始めるタイミングは、明確には決まっていません。

しかし、自分が元気に動けるうちから始めておくと、余裕を持って終活を進められます。

あえて年齢を指定するのであれば、60代中盤から70代にかけて終活を始めていくのが良いでしょう。

特に終活の中でも体力や気力が必要な以下の作業は、早い時期からすすめておくのがおすすめです。

- 介護施設の見学

- 相続税対策

- 相続トラブル対策

- 遺言書の作成

- 身辺整理

これらの終活は、気力や体力が必要なだけでなく、時間もかかります。

終活をスムーズに進めたいと考えるのであれば、専門家に相談することもご検討ください。

相続対策や遺言書の作成は、相続に関する専門知識が必要になるので、司法書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。

6章 終活を相談できる専門家

終活は一人で行うこともできますが、必要に応じて専門家に相談すると、自分に合ったアドバイスを受け取れます。

専門家ごとに相談できる内容が異なるので、自分の悩みや疑問に合った専門家を選ぶのが重要です。

終活に関する相談ができる専門家は、主に以下の通りです。

| 専門家 | 相談内容 |

| 葬儀会社 |

|

| ファイナンシャルプランナー | 老後資金の相談 |

| 司法書士・弁護士 |

|

| 税理士 | 相続税対策 |

| 介護施設紹介サービス | 介護施設の紹介やあっせん |

| 家事代行サービス | 生前整理の手伝い |

それぞれどんな内容を相談できるのか、詳しく解説していきます。

6-1 葬儀会社

葬儀会社は、葬儀の相談に応じてくれます。

従来のお葬式では、遺された家族が葬儀会社と打ち合わせを行い、お葬式の内容を決めるケースが一般的でした。

しかし近年、終活を行う方が増えてきたことにより、生前のうちに自分のお葬式の内容を葬儀会社と相談し、決めておく方も増えつつあります。

葬儀会社に相談すれば、自分の希望に合うプランを紹介してもらえますし、遺影の撮影や納骨方法の相談なども応じてもらうことも可能です。

6-2 ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーに相談すれば、老後資金に関するアドバイスをしてもらえます。

老後資金の準備ができているか、確認しようとしても自分一人では難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

お金に関する専門的な知識を持つファイナンシャルプランナーであれば、客観的な立場から老後資金が十分に足りているか、家計管理や節約に関するアドバイスなどをしてもらえます。

保険の見直しなど専門的な知識が必要な内容も相談に応じてもらえるので、お金に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、相談をご検討ください。

ただし具体的な相続税対策や遺言書の作成は、税理士や司法書士などの専門家に相談しなければならないケースもあるので、注意が必要です。

6-3 司法書士・弁護士

司法書士や弁護士は相続に関する手続き全般の相談に応じてくれます。

具体的には、以下の相談を受け付けています。

・遺言書の作成

・生前贈与

・成年後見

・家族信託などの認知症対策

・相続トラブル対策

司法書士や弁護士に相続対策の相談をしておけば、将来遺された家族が自分の財産を引き継ぐときに揉めるリスクを回避できます。

遺言書の作成や生前贈与などの相続対策は、判断能力がしっかりしているうちに行う必要がありますので、早めに相談しておくのが良いでしょう。

6-4 税理士

税理士は、生前贈与や相続税対策の相談に応じてくれます。

日本の相続税は累進課税制度を採用しているので、相続財産が多ければ多いほど、将来支払う相続税の金額も増えてしまいます。

相続税対策の中には、判断能力がしっかりしているうちに行わないとならないものもあるので、早めに相談をしておくと良いでしょう。

6-5 介護施設紹介サービス

介護施設紹介サービスを利用すれば、自分が希望する条件に合う介護施設を紹介してくれます。

複数の介護施設の比較もしやすくなりますし、公式HPなどではわかりにくい介護施設の雰囲気なども調べやすいです。

6-6 家事代行サービス

終活の一環として生前整理を行うときに、家事代行サービスを利用できます。

自分一人では持ち物の整理が難しい場合や短期間で効率よく、生前整理を済ませてしまいたい場合には、家事代行サービスの利用をご検討ください。

6-7 終活サービス専門の窓口

「終活を何から始めて良いかわからない」「どんな専門家に相談すれば知りたい」とお悩みの方は、終活サービスを専門に取り扱う総合窓口に相談してしまうのも、選択肢のひとつです。

終活サービス専門窓口では、相談者の希望をヒアリングし、必要に応じて別の専門家に紹介をしてくれます。

終活全般に関して相談したいのであれば、まずは終活サービス専門の相談窓口に相談してみるのが良いでしょう。

まとめ

終活とは、人生の最期に向けて準備を進めることです。

お墓や老後資金の準備、生前整理などやるべきことは多岐にわたります。

全てを行おうとすると、非常に時間と手間がかかるので、優先順位の高いものから始めていくのが良いでしょう。

介護施設の計画や生前整理など体力が必要なものから始めていくのもおすすめです。

終活は自分一人で行うこともできますが、必要に応じて専門家に相談し、アドバイスをもらうのも良いでしょう。

専門家によって、相談できる内容が異なるのでまずは何を相談させたいかはっきりさせるのが大切です。

例えば遺言書の作成や相続対策に関して相談したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士などに相談するのがおすすめです。

グリーン司法書士法人では、相続専門の司法書士が相続に関するご相談を無料で承っています。

また、オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。