- 家族や親族は成年後見人になれるのか

- 家族や親族が成年後見人になるメリット・デメリット

- 家族や親族が成年後見人になれないケース

- 家族や親族が成年後見人になるときの注意点

成年後見制度とは、認知症などで判断能力を失った人の代わりに、成年後見人は契約行為や財産管理を行う制度です。

成年後見人は司法書士や弁護士等の専門家にも依頼できますが、家族や親族などがなることも認められています。

ただし、成年後見人になる人物を最終的に選ぶのは、家庭裁判所であるため、場合によっては家族や親族が成年後見人として選ばれないことも理解しておきましょう。

本記事では、家族や親族が成年後見人になるメリットやデメリット、注意点を解説します。

成年後見制度については、下記の記事で詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

目次

1章 成年後見人になるのに資格は必要ない【家族・親族もOK】

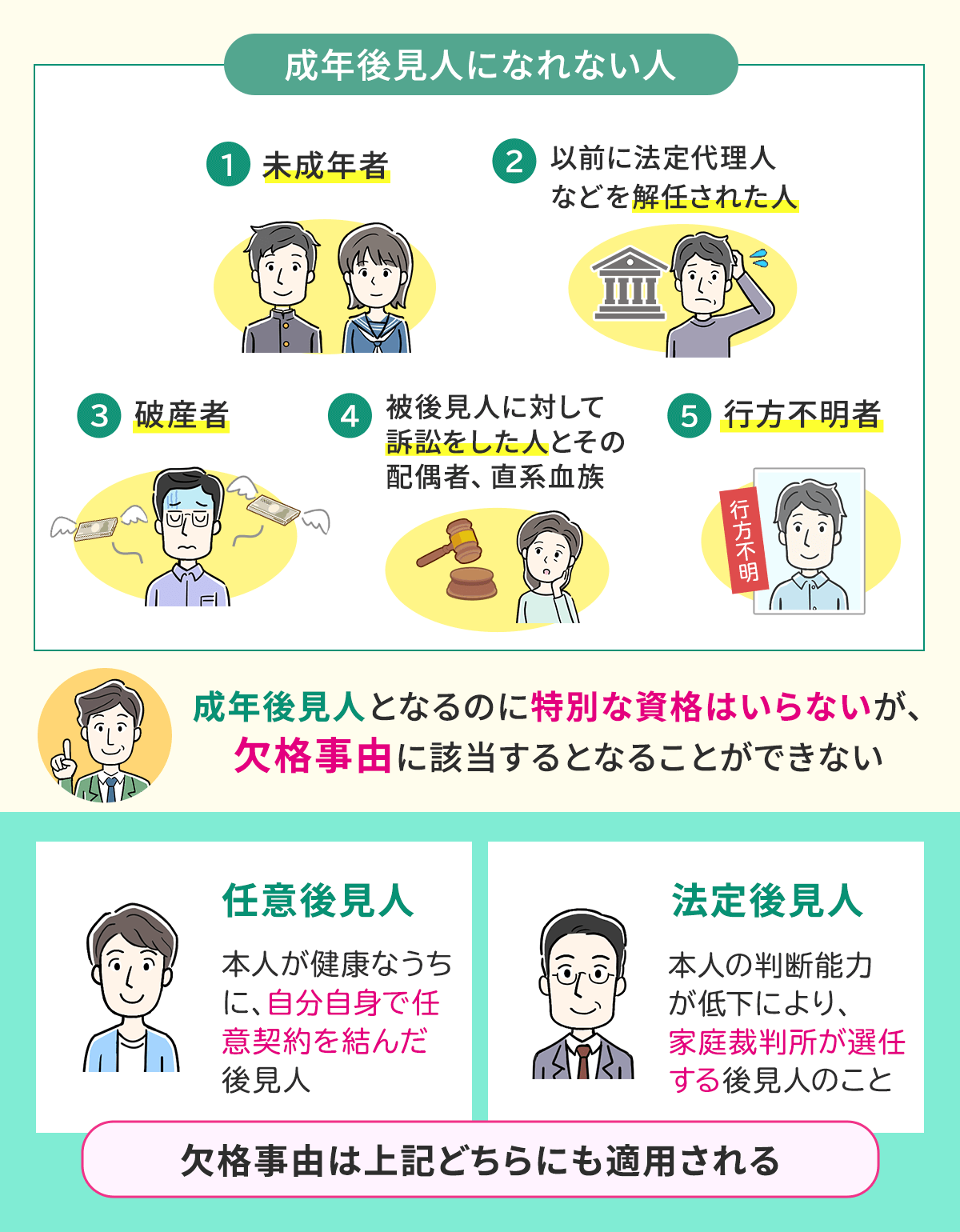

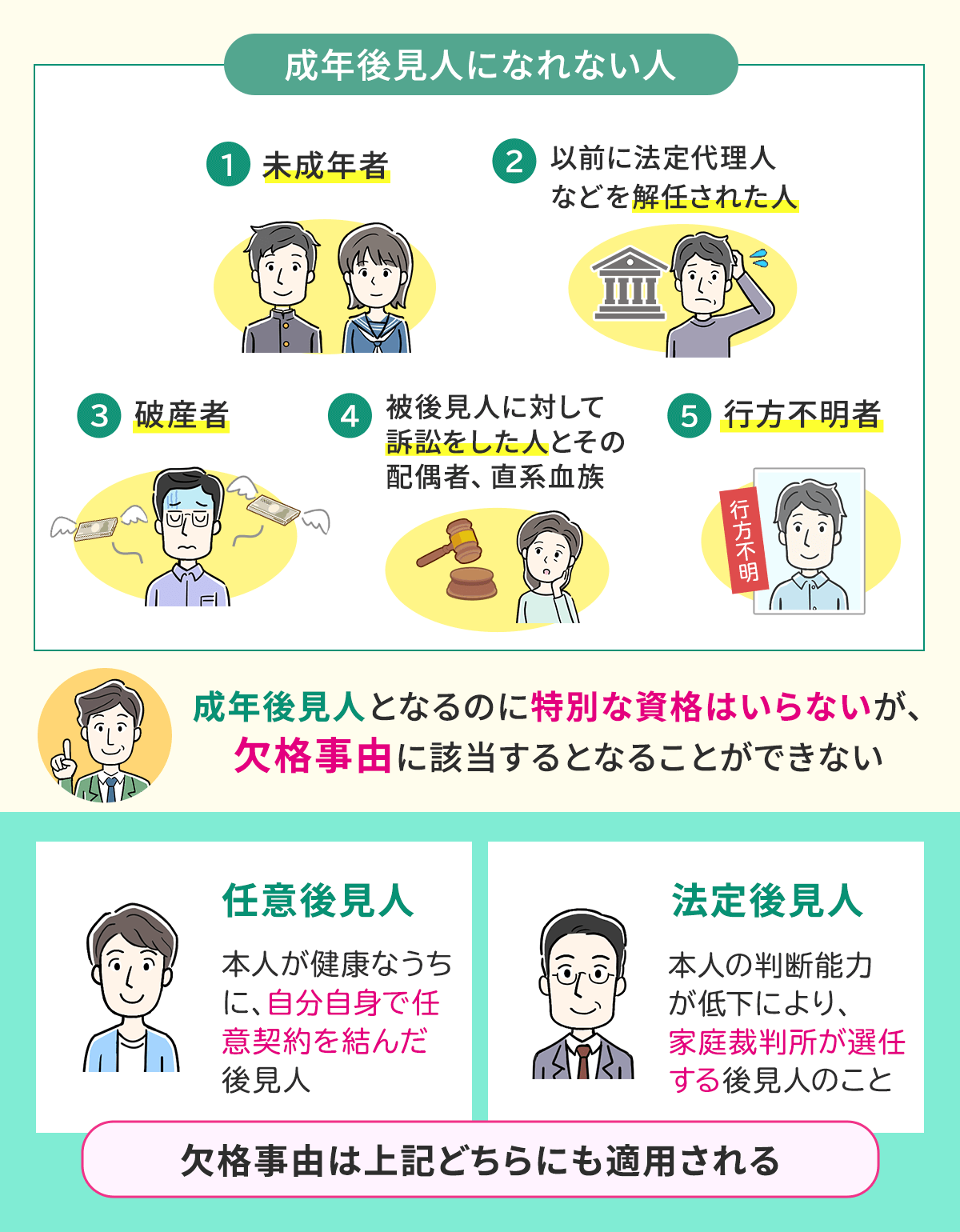

成年後見人になるのに資格は必要なく、家族や親族も成年後見人になれます。

ただし、成年後見制度には①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があり、それぞれ取り扱いが異なることを理解しておきましょう。

それぞれの後見人の選任方法について、詳しく解説していきます。

1-1 法定後見人は家庭裁判所が選任する

法定後見制度の場合は、申立て時に家族や親族を法定後見人候補として指定可能です。

ただし、最終的に法定後見人を選任するのは家庭裁判所であり、必ずしも家族や親族が法定後見人として選ばれるとは限りません。

実際には、法定後見制度申立て時に家族や親族を後見人候補に指定しておけば、希望が通りやすいのは確かです。

しかし、申立て後は家庭裁判所は被後見人の家族に対し、後見人候補に問題はないか確認を行います。

確認の結果、後見人候補による財産の使い込みが疑われる場合や後見人候補と家族でトラブルが起きていることがわかった場合には、候補者以外の専門家などが法定後見人として選任される場合が多いです。

1-2 任意後見人は希望の人物を指定できる

任意後見制度では、制度を利用する人(被後見人)の判断能力が十分あるうちに、希望の人物を任意後見人として指定できます。

そのため、成年後見人の欠格事由に該当しない場合には、家族や親族なども後見人になれます。

ただし、実際に任意後見制度の利用を開始するときには、家庭裁判所に後見監督人を選任され、後見人の行う業務を監督します。

成年後見人になることの多い親族は「子供」であり、次に「孫」「甥姪」です。

子供や孫がいれば基本的に甥姪よりは優先されます。

なるべく本人に近い親族が好ましいためです。

また本人より若い世代でないと適切な管理が難しく将来も不安なので、次世代以降の親族が選任されやすくなっています。

ただし、年の若い兄弟姉妹がいる場合などには兄弟姉妹が後見人になるケースもあります。

2章 家族や親族が成年後見人になるメリット

家族や親族が成年後見人になれば、安心感がありますし、専門家に支払う報酬を抑えられます。

家族や親族が成年後見人になるメリットは、主に下記の通りです。

- 安心感がある

- コストがかからない

- スムーズに対応できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 安心感がある

家族や親族が成年後見人になり財産管理や契約行為を行えば、第三者に任せるよりも安心感があるはずです。

預金通帳や不動産の権利証など、大事な財産を預けるときの抵抗感も少なくすみます。

2-2 コストがかからない

通常、司法書士や弁護士など第三者が後見人になると毎月2~4万円程度の報酬が発生しますが、親族が後見人になれば無報酬で行えます。

なお、法制度上は、親族も報酬を請求できます。

ただし実際には、本人が亡くなると後見人をしていた親族が相続人になるケースが多いこと、報酬請求の手続きが煩雑で面倒なことから、報酬請求せず実質上無償で行うケースが多いです。

2-3 スムーズに対応できる

本人の事情や財産状況をよく知った家族や親族が財産管理や身上監護をスタートするので、スムーズに対応できます。

3章 家族や親族が成年後見人になるデメリット

家族や親族が成年後見人になると、家庭裁判所への報告が負担になる、他の家族や親族とトラブルになるリスクがあります。

家族や親族が成年後見人になるデメリットは、主に下記の通りです。

- 家庭裁判所の事務が負担になる

- トラブル要因になる恐れもある

- 横領が行われるリスクもある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 家庭裁判所の事務が負担になる

成年後見人になれば家庭裁判所の管理監督のもと、本人の財産管理や身上監護を行う必要があります。

年に2回程度、財産管理や身上監護の状況をまとめて報告書を裁判所に提出する必要があり、負担に感じることもあるはずです。

他にも、被後見人の財産を処分するなど一定の行為を行うときは、家庭裁判所との協議や申立てをしなければならない場合もあります。

これらの手続きは専門家以外は負担に感じることも多いですし、平日の日中しか裁判所は開庁していないため、お仕事をされている人が成年後見人になると非常に負担が重くなるでしょう。

加えて、成年後見制度は一度利用を開始すると、被後見人が亡くなるまで制度の利用が続くため「後見人の負担が大きいから辞めたい」といった主張は認められない可能性が高いです。

3-2 トラブル要因になる恐れがある

複数の親族がいて不仲なケースなどでは、特定の親族を後見人にするとトラブルにつながる恐れがあります。

例えば、毎月帳簿を見せろなど、嫌がらせのような追及をしてくるケースもあるでしょう。

第三者の司法書士や弁護士であれば、そのような理不尽で法的根拠のない要望には、毅然とした態度で断れますが、親族間の関係もあるので無下にできないような可能性もあります。

3-3 横領が行われるリスクもある

素行不良な親族が後見人となった場合、財産の横領が行われるケースがあります。

成年後見人などによる不正報告件数や被害額は減少傾向にありますが、令和4年は下記の件数および被害額が報告されています。

| 専門職以外 | 専門職 | |

|---|---|---|

| 不正報告件数 | 171件 | 20件 |

| 被害額 | 約5億4,000万円 | 約2億1,000万円 |

上記のように、成年後見人などによる不祥事の約9割弱は、専門職以外の一般後見人が起こしたものです。

司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になるときと比べ、横領などの不祥事のリスクはどうしても高くなってしまうといえるでしょう。

4章 成年後見人を親族にすべきか・親族以外にすべきかの判断基準

本記事の2章、3章で解説したように、家族や親族が成年後見人になることは、メリットとデメリットがあります。

家族が成年後見人になるか迷ったときには、親族間の関係が良好で争いがないことや後見人になるのに適切な人物がいるかなどを基準に判断するのが良いでしょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 親族間に争いがない

親族を後見人にする場合には、「親族間に争いがない」ことが必須条件です。

争いがある状態で特定の人を後見人にすると、後見人にならなかった親族が反感を抱いて大きなトラブルになってしまうからです。

親族が1人の場合や文句を言う親族がいない場合に親族を後見人に立てましょう。

また、そもそも親族からの反対があった場合は、第三者の後見人(司法書士や弁護士)が選ばれる可能性が非常に高くなります。

4-2 後見人として適切な人物がいる

後見人になると、本人の財産を適正に管理しなければなりませんし、横領など絶対にあってはならないことです。

家庭裁判所への定期的な報告義務もあるので、一定の事務処理能力も必要となります。

したがって、責任をもってきっちり財産管理できる資質を持った家族親族が担当すべきといえるでしょう。適切な親族がいない場合には、家族や親族が成年後見人になるのではなく、専門家を成年後見人として選ぶべきです。

上記のような基準をもとに、親族を後見人とするかどうか検討してみてください。

5章 家族・親族が成年後見人になれないケース

本記事の1章で解説したように、家族や親族が成年後見人になることは認められています。

ただし、家族や親族が成年後見人の欠格事由に該当する場合や被後見人の財産額が大きい場合は、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれる可能性が高いです。

家族・親族が成年後見人になれないケースは、主に下記の通りです。

- 後見人の欠格事由に該当する

- 財産額が大きい

- 反対する親族がいる

- 後見開始申立て前の財産管理に不明瞭な点がある

それぞれ詳しく解説していきます。

子どもや甥姪などの親族が後見人になろうとしても、法律上や制度上認められないケースがあります。

5-1 成年後見人の欠格事由に該当する

成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の欠格事由に該当する場合、成年後見人になることはできません。

- 未成年者

- 家庭裁判所で法定代理人や保佐人、補助人の職務を解かれた人

- 破産者でまだきちんと免責を得られていない人

- 本人に訴訟をした人やその配偶者、親などの直系血族

- 行方不明の人

上記にあてはまる家族や親族は、成年後見人になれません。

5-2 財産額が大きい

財産額が大きい場合(特に現預金1,000万円以上の場合)は、裁判所が横領などを警戒して親族後見人を選任せず専門家(司法書士など)の後見人を選ぶ傾向があります。

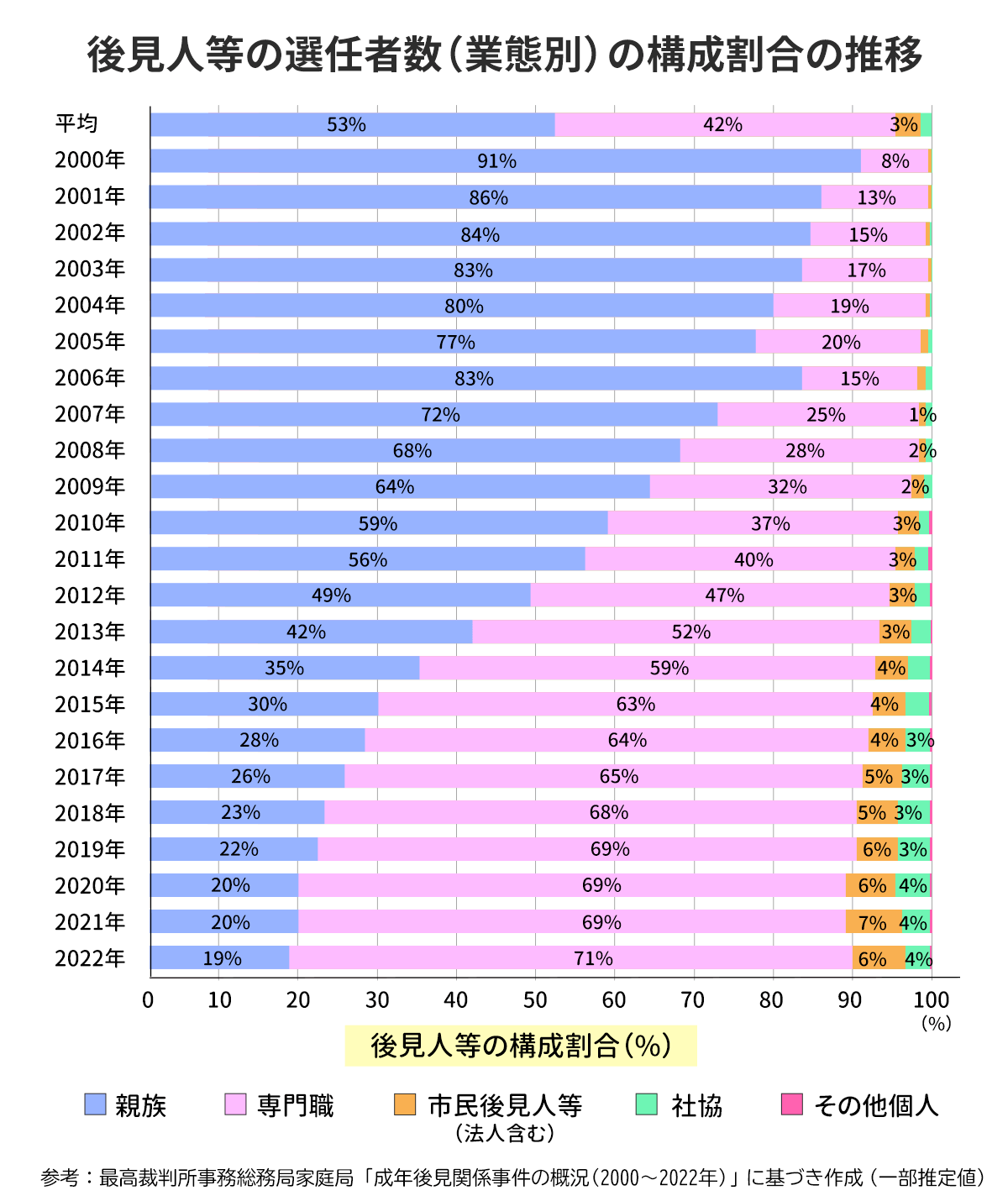

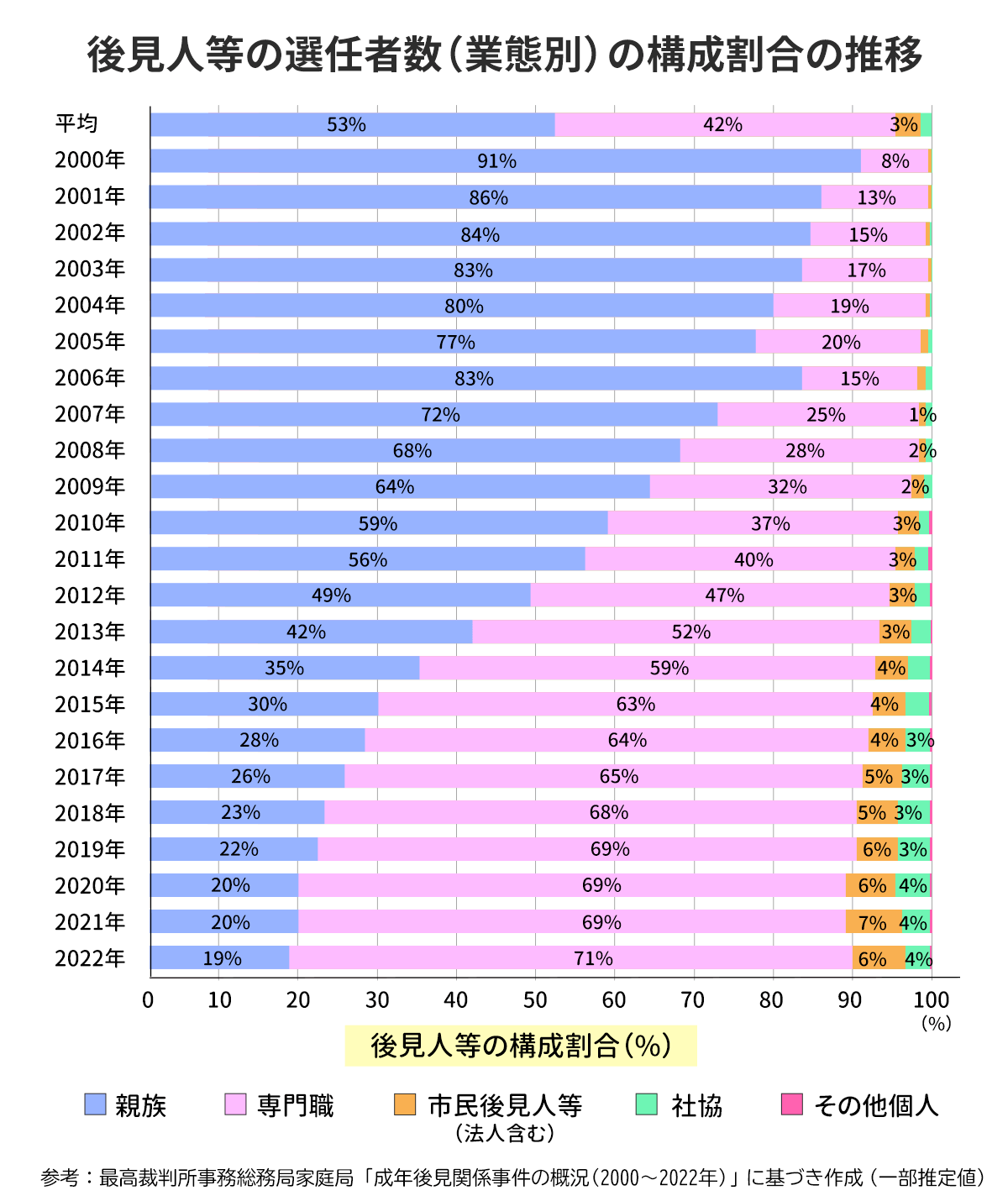

なお、近年では家族や親族以外の専門家が成年後見人に選ばれるケースが増えてきています。

5-3 反対する親族がいる

親族間で対立がある場合にも、家庭裁判所は親族を後見人にせず司法書士などの専門家を後見人として選任します。

5-4 後見開始申立て前の財産管理に不明瞭な点がある

成年後見人を選任してもらうために手続きおよび調査段階で、本人の財産の使途に不明瞭な点があると家庭裁判所は司法書士などの専門家を選任する傾向があります。

第三者的立場の専門家でないと、適正な調査と実情の把握が困難となるからです。

なお、これらは家庭裁判所で法定後見人を選任するケースの問題であり、本人が選任する任意後見人なら欠格事由に該当しない限り、家族や親族が後見人になれます。

6章 家族や親族を成年後見人にする方法

本記事で解説してきたように、成年後見制度には①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があり、それぞれ後見人の選任方法が異なります。

それぞれの制度で、家族や親族を後見人として選ぶ方法を詳しく解説していきます。

6-1 家族や親族を法定後見人にする方法

家族や親族を法定後見人として選任してほしい場合は、後見人選任の申立書に「後見人の候補者」として選任してほしい親族の名前と続柄を書いておきましょう。

後見開始審判の申立てをすると、家庭裁判所で後見人候補者との面接や他の親族への意見照会などが行われ、問題がなければ候補者とされた親族を後見人に選任してもらえます。

申立て方法など詳しく知りたい方はこちら

6-2 家族や親族を任意後見人にする方法

任意後見人であれば、希望の人物を選任できるため、後見人になってくれる家族や親族と契約を結びましょう。

任意後見契約を結び公正証書を作成しておけば、被後見人が認知症などになり判断能力が低下してきたタイミングで任意後見制度を利用開始できます。

7章 家族や親族が成年後見人になるときの注意点

成年後見制度は一度利用を開始すると、被後見人が亡くなるまで制度の利用が続くのが原則です。

そのため、家族や親族が成年後見人になる場合は、事務手続きの負担などを十分理解しておきましょう。

家族や親族が成年後見人になるときの注意点は、主に下記の通りです。

- 一度後見人になると簡単には辞められない

- 成年後見人が自由に財産を使えるわけではない

- 家庭裁判所への定期報告などを行わなければならない

それぞれ詳しく解説していきます。

7-1 一度後見人になると簡単には辞められない

一度後見人に選任されると、簡単には辞められません。

基本的に「本人が亡くなるまで」財産管理を続けなければなりませんし、途中で辞任するには正当な理由が必要です。

「面倒になったから」「忙しくなったから」「結婚して自分の家庭の方が重要になったから」などの理由で簡単に後見人の職務を放棄できないので、就任前に慎重に検討しましょう。

7-2 成年後見人が自由に財産を使えるわけではない

後見人はあくまで「人の財産を預かる立場」ですから、自由に財産を使うことは許されません。

自分のために使えないのはもちろん、本人のためであっても家庭裁判所の許可を要する事項があります。

例えば、自宅の売却などは後見人の独自の判断ではできず、家庭裁判所に報告して許可を得なければなりません。

また、本人に良かれと思ってしたことでも、裁判所から指摘・注意される場合もあります。

あくまで後見人は「人の財産を預かって管理する立場」であると理解しておきましょう。

7-3 家庭裁判所への定期報告などを行わなければならない

後見人は、他人の財産を預かる重大な責任を負う立場です。

また近年、後見人による財産の横領なども問題となっており、家庭裁判所も監視の目を強めています。

後見人は、家庭裁判所へ定期的に本人の財産や収支状況の報告をしなければなりません。

たとえ、親や叔父叔母などの親しい親族の財産であっても「他人のものを管理する」という責任と自覚を持って臨む必要があります。

8章 成年後見人になった家族や親族がトラブルを起こしたときの対処法

本記事で解説してきたように、成年後見人になった家族や親族が財産の使い込みなどのトラブルを起こす可能性はゼロではありません。

万が一、成年後見人になった家族や親族がトラブルを起こしたときには、下記の対処を行いましょう。

- 後見監督人の選任を申立てる

- 成年後見人の解任を申立てる

- 成年後見人に対して損害賠償を請求する

それぞれ詳しく解説していきます。

8-1 後見監督人の選任を申立てる

成年後見人による財産の使い込みや被後見人の意思に反した行動を行っていると疑われる場合は、後見監督人の選任申立てを行いましょう。

後見監督人とは、成年後見人が行う業務を監督する人物です。

後見監督人を選任してもらえば、次に解説する成年後見人の解任も検討しつつ、業務が適切に行われているかを確認できるようになります。

8-2 成年後見人の解任を申立てる

成年後見人が不正行為をした場合や業務を適切に遂行しない場合は、解任も認められています。

成年後見人の解任事由は、下記の通りです。

- 不正な行為

- 著しい不行跡

- その他後見の任務に適しない事由

反対に言えば「成年後見人になった親族や家族と折り合いが悪くなった」「成年後見人になった親族が気に食わない」程度の理由で、解任が認められることはありません。

成年後見人の解任申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てできる人 |

|

|---|---|

| 申立て先 | 被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

8-3 成年後見人に対して損害賠償を請求する

成年後見人が故意や過失によって、被後見人の権利を侵害した場合、成年後見人は賠償責任を負います。

したがって、成年後見人の解任後に、新たに選ばれた成年後見人が前任者に対して、損害賠償請求することも可能です。

9章 家族・親族による財産管理の新しい手法である家族信託

任意後見の場合には任意後見監督人、法定後見の場合には家庭裁判所に対する報告義務があって、親族後見人に負担がかかりますし、柔軟な対応が難しい側面もあります。

こういった縛りを受けず、親族による柔軟な財産管理を実現する方法が「家族信託」です。

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

死後にも効力を残せるので、生前の財産管理だけではなく「遺言書」の代わりとしても使えます。

裁判所の関与はなく財産管理方法を自由に設計できますし、適用場面も広くメリットが多いため、近年利用者が増えています。

ただし、家族信託契約を締結するには本人に意思能力が必要です。

すでに認知症が進行して話が通じない程度に判断能力が失われていたら、家族信託は利用できません(軽度な認知症なら利用できる可能性があります)。

もしも関心があれば、司法書士が家族信託の設定や契約書作成などのサポートを行いますので、ぜひご相談下さい。

家族信託について詳しく知りたい方はこちら

まとめ

家族や親族も成年後見人になることはできますが、負担も大きく、他の親族とトラブルになるリスクもあります。

そのため、適切に財産管理してほしいと考えるのであれば、司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人に選ぶのも選択肢のひとつです。

また、成年後見制度以外にも認知症対策の方法はあり、本人に判断能力が残っていれば家族信託などの方法も選択できます。

家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産管理を行えますし、家庭裁判所を通さずに手続きできるので、家族や親族の負担も少ないのがメリットです。

認知症対策に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、本人の状況や資産状況、家族にあった方法を提案可能です。

グリーン司法書士法人では、認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

親族の範囲は?

親族とは法律で以下の範囲と定められています。

・6親等以内の血族

・3親等以内の姻族

・配偶者

「6親等」や「3親等」は簡単に言うと、「6代離れている世代」「3代離れている世代」ということです。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶親族の数え方【イラストで簡単解説】成年後見人は誰がなれるの?

成年後見制度を利用する際などで必要になる後見人には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼もできますが、家族や親族がなることも可能です。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶成年後見人は家族や親族もなれる?親族は後見人になれる?

親族は後見人になることはできますが、家庭裁判所が選任するため必ず親族が後見人になれるとは限りません。

また後見人は負担も大きいため、軽はずみな気持ちでなることはおすすめできません。家族や親族が後見人になるメリットは?

家族や親族が後見人になるメリットは、主に下記の通りです。

・安心感がある

・コストがかからない

・スムーズに対応できる家族や親族が後見人になるデメリットはなんですか?

家族や親族が成年後見人になるデメリットは、主に下記の通りです。

・家庭裁判所の事務が負担になる

・トラブル要因になる恐れもある

・横領が行われるリスクもある未成年後見人とは何ですか?

未成年後見人とは、親権者がいない未成年者の財産管理や身上監護を行う人物であり、下記の役割を担います。

・財産管理

・監護養育(しつけや教育など)被後見人の葬儀費用は誰が負担するのですか?

成年後見制度を利用していた被後見人が亡くなった場合、葬儀費用は原則として喪主が支払います。

成年後見人には葬儀費用の支払い義務はありませんし、後見人が遺産から葬儀費用を払うことも認められません。