- 生前贈与はいくらまで非課税になるか

- 生前贈与で贈与税を非課税にする方法

- 生前贈与で贈与税を非課税にするときの注意点

生前贈与とは、生きている間に子供や孫など次の世代へ自分の財産を贈与することです。

生前贈与を上手に活用すれば、贈与税や相続税を節税しながら、財産を次の世代に渡すことができます。

特に、夫婦間での財産移転、または60歳以上の親から子・孫への贈与は、非課税制度や特例の対象となることがあります。

贈与税の計算においては、年間110万円までの基礎控除以外にも、住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金などの特別控除や非課税枠を組み合わせることで、さらに税額を抑えることが可能です。

ただし、非課税制度を利用する際には、税率や課税対象となる範囲、申告期限などを正しく理解しておく必要があります。

また、税制改正により、2026年以降は相続時精算課税制度や暦年贈与の取扱いが一部変更される予定です。

たとえば、贈与後の7年以内に贈与者が亡くなった場合には、その贈与分が相続税の課税対象に含まれる可能性があるなど、制度の見直しが進んでいます。

贈与や相続のルールは年々複雑化しており、正しい手続を行うためには、専門知識を持つ税理士・税理士法人へ相談するのがおすすめです。

本記事では、生前贈与を非課税にするための最新制度や注意点を、税率や申告の流れも含めてわかりやすく解説します。

1章 生前贈与は110万円もしくは2,500万円までが非課税

生前贈与をする際には贈与税が発生しますが、年間110万円の基礎控除が用意されており、基礎控除内の贈与であれば、贈与税はかかりません。

なお、贈与税の課税制度には①暦年贈与と②相続時精算課税制度の2種類があり、それぞれ非課税額が異なります。

贈与税の税率は贈与額や贈与者との関係によって異なり、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与と、それ以外の贈与とでは異なる課税対象額が設定されています。

また、暦年贈与の場合はその年の12月31日までに贈与が完了していることが条件となるため、年内のスケジュール管理が重要です。

それぞれの課税制度について、詳しく見ていきましょう。

1-1 【年間110万円まで非課税】暦年贈与

暦年贈与とは、年間110万円の贈与税の基礎控除を利用して、贈与税や将来発生する相続税を節税することです。

例えば、毎年100万円の贈与を5年間繰り返せば「100万円×5年=500万円分」の贈与税や相続税を節税できる可能性があります。

なお、贈与税は贈与をした側ではなく、贈与を受けた側に課税される税金です。

基礎控除も贈与ごとではなく、受贈者1人に対して年間110万円が設定されています。

したがって、暦年贈与を採用している人が父と母からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の贈与を受けた場合には、贈与の合計金額200万円から基礎控除枠110万円を引いた90万円に対して贈与税がかかります。

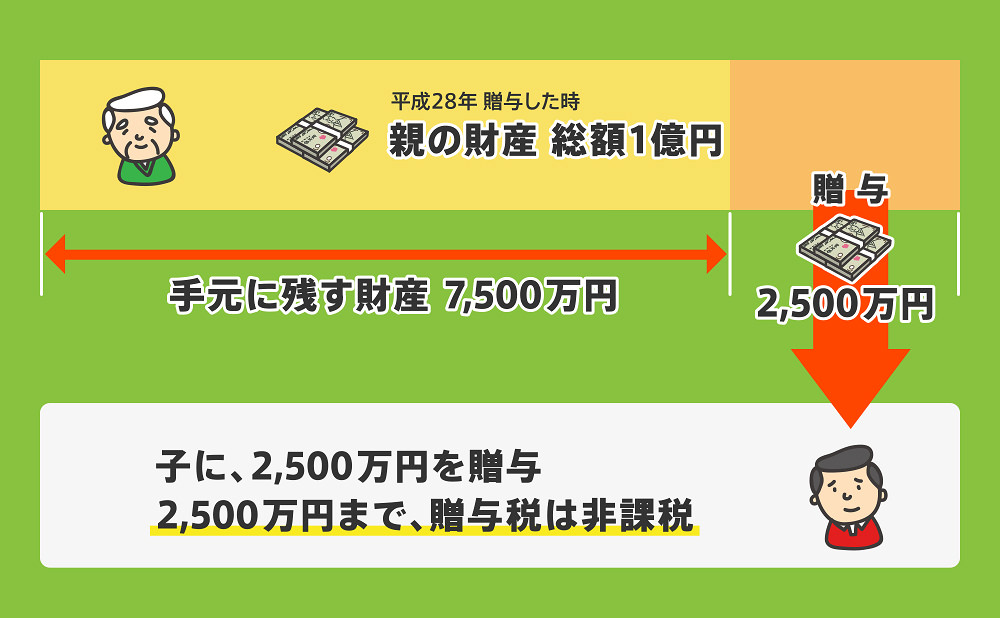

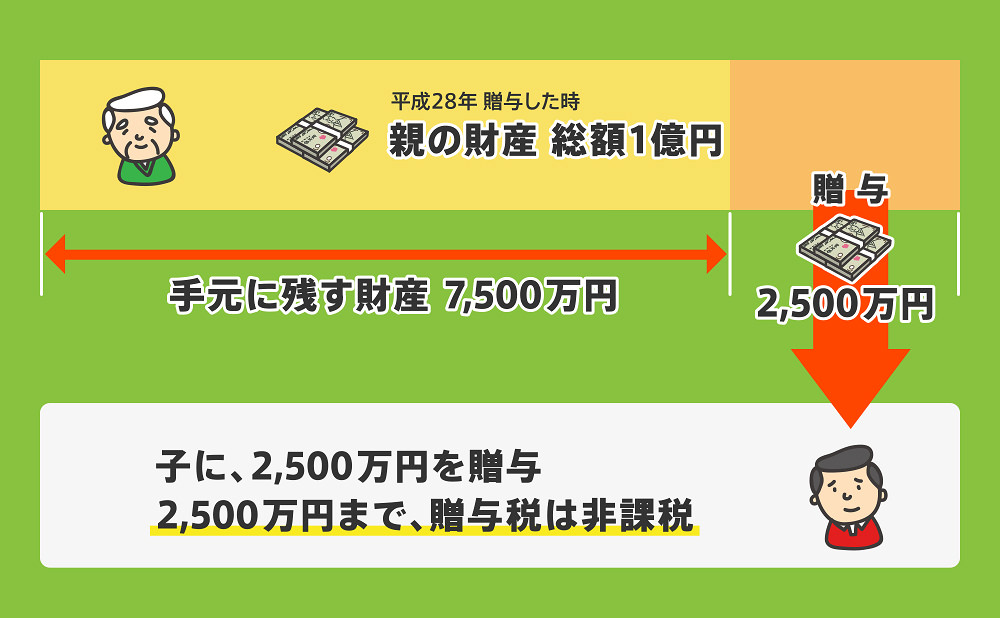

1-2 【2,500万円まで非課税】相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。

贈与税の節税効果は非常に大きい一方で、贈与者が亡くなったときに、贈与財産を相続税の計算対象に含める必要があります。

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与にかかる贈与税を非課税にできるので、自社株や不動産など多額の資産を一度に贈与したいケースに適しています。

ただし、相続時精算課税制度を選択すると二度と暦年贈与に戻すことはできません。

したがって、相続時精算課税制度を利用する際には、事前に贈与税や相続税をシミュレーションし、自分に合う方法を選択する必要があります。

【2024年から】相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除が追加

2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除額が設定されます。

相続時精算課税制度の基礎控除の取り扱いは、下記の通りです。

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告および納税は不要

- 毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い

相続時精算課税制度にも暦年贈与同様に基礎控除額が用意されたことで、メリットが大きくなり相続時精算課税制度を選択すべき人が広がると予想できます。

2章 生前贈与で110万円を超えて非課税にする8つの方法

先ほど解説したように、暦年贈与を選択した場合は年間110万円まで、相続時精算課税制度を選択した場合は最大2,500万円まで贈与税を非課税にできます。

ただし、贈与税には様々な控除や特例が用意されており、活用すれば年間110万円を超える贈与も非課税にできる可能性があります。

非課税制度を上手に活用するためには、税制改正による要件変更に注意しましょう。

たとえば、住宅取得資金や結婚・子育て資金の非課税措置では、今後2026年以降に制度が段階的に縮小される見込みです。

また、特別控除や控除対象金額の見直しが行われることもあるため、最新情報を確認したうえで計画的に贈与を行うことが大切です。

年間110万円を超える生前贈与を非課税にする方法は、主に下記の通りです。

- 相続時精算課税制度を選択する

- 教育費・生活費を都度贈与する

- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用する

- 教育資金の贈与の非課税措置を活用する

- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置を活用する

- 住宅取得等資金の非課税措置を活用する

- 特定障害者に対する贈与税の非課税制度を活用する

- 生命保険を活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 相続時精算課税制度を選択する

本記事の1章で解説したように、相続時精算課税制度を活用すれば最大2,500万円まで贈与税を非課税にできます。

また、2024年からは相続時精算課税制度に基礎控除が追加され、年間110万円の贈与であれば、贈与税も相続税もかかりません。

例えば、贈与者の年齢が若く贈与を繰り返すことができるのであれば、2,500万円を超えて贈与税を非課税にすることもできるでしょう。

ただし、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設定されたことにより、贈与税の申告要否の判断や贈与者が亡くなったときの相続税の計算が複雑になると予想されます。

贈与税や相続税の申告ミス、漏れを防ぐためにも、相続時精算課税制度を利用する際には、税理士に相談するのが良いでしょう。

2-2 教育費・生活費を都度贈与する

親から子、祖父母から孫への贈与は扶養義務者間の贈与であり、生活費・教育費として贈与する分には金額にかかわらず、贈与税はかかりません。

ただし、生活費や教育費は一度にまとめて贈与するのではなく、費用が発生したときに都度贈与する必要があります。

また、当たり前ですが、贈与された財産を投資やブランド品の購入など、生活費や教育費以外の目的で使用した場合には贈与税がかかります。

後から、税務署に指摘されることを防ぐためにも、生活費や教育費を贈与するときには、贈与契約書を作成するだけではなく、贈与財産を使用したときの証明も残しておきましょう。

2-3 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を活用する

贈与税の配偶者控除は、夫婦の間で自宅や自宅を取得するための金銭を贈与した場合に2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

ただし、贈与税の配偶者控除を利用するには、婚姻期間など下記の条件を満たさなければなりません。

- 居住用の不動産、またはその購入資金の贈与に適用する

- 結婚20年以上の夫婦である

- 過去に贈与税の配偶者控除を利用していない

- 贈与された年の翌年3月15日以降引き続き居住する見込みである

- 贈与された年の翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする

贈与税の配偶者控除を利用した場合、控除を適用した結果、贈与税がかからなくなっても申告自体は必要な点に注意しましょう。

また、配偶者には相続税の配偶者控除も用意されているため、そもそもほとんどのケースで配偶者に対して相続税がかかることはありません。

そのため、そもそも贈与税の配偶者控除を利用する必要が本当にあるのか、検討しておく必要があるでしょう。

2-4 教育資金の贈与の非課税措置を活用する

教育資金の贈与税の非課税措置を利用すれば、最大1,500万円まで贈与税を非課税にできます。

贈与を受ける側は30歳未満の子供や孫と要件が決められているので、贈与時の年齢に注意しましょう。

教育資金の贈与の非課税措置は、学費や入学金として贈与できるだけでなく、塾や習い事の費用としても贈与できます。

利用できる教育資金の幅が広いので、制度を確認し、必要な金額をまとめて贈与してしまうのも良いでしょう。

ただし、孫が複数人いる場合は、それぞれの贈与金額によって不公平感が生まれる恐れがある、教育資金以外で贈与されたお金を使った場合や30歳になるまでに使い切れなかった贈与分に対して、贈与税がかかる点に注意しなければなりません。

2-5 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置を活用する

結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置を活用し、18歳以上から50歳未満の子供や孫に、結婚や子育資金として贈与をした場合、1,000万円まで贈与税がかからなくなります。

先ほど解説した「教育資金の贈与税の非課税措置」同様に専用口座を開設し、結婚や子育てに関する費用を支出した証明を金融機関に提出したときに贈与を受け取れる仕組みです。

結婚資金や子育て資金として使用できる範囲は決められているので、制度を活用するときには事前に確認しておきましょう。

さらに、制度活用時には以下の点にも注意が必要です。

- 結婚資金として使用できるのは300万円までである

- 贈与を受けた方が50歳になったタイミングで、使い切れなかった贈与分には贈与税がかかる

- 贈与者が亡くなった時点で贈与分の残高は相続財産に加算される

2-6 住宅取得等資金の非課税措置を活用する

住宅取得等資金の非課税措置とは、18歳以上の子供や孫が住宅を購入する際の費用やリフォーム資金として贈与した場合、最大1,000万円まで贈与税の控除を受けられる制度です。

購入・リフォームする住宅の種類によって、下記のように贈与税の控除額が変わります。

- 省エネ等住宅:1,000万円まで

- それ以外の住宅:500万円まで

また、住宅取得等資金の非課税措置は贈与を受けた人ごとに適用可能です。

そのため、夫婦それぞれが非課税措置を利用すれば、最大2,000万円も贈与税を控除できます。

2-7 特定障害者に対する贈与税の非課税制度を活用する

特定障害者に対する贈与税の非課税制度を活用すれば、3,000~6,000万円まで贈与税を非課税にできます。

特定障害者とは、下記のいずれかの条件に当てはまる障害者を指します。

- 特別障害者(身体障害者手帳1・2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、重度の知的障害者と判定された人

- 精神障害者

特定障害者に対する贈与税の非課税措置を活用する際には、信託契約を使用して特定障害者の生活費に充てるための贈与財産を第三者に預ける必要があります。

2-8 生命保険を活用する

子供や孫を受取人として生命保険に加入しておけば、生前贈与同様に自分の資産を受け継いでもらえます。

例えば、下記のタイプの生命保険に加入すれば、生前贈与を行いやすいです。

- 契約者:贈与者

- 受取人:受贈者

- 生存給付金が毎年受け取れるタイプ

他にも、暦年贈与を行い贈与を受けたお金を保険料の支払いに充てれば、贈与税を節税しつつ将来まとまった金額の保険金を受け取れます。

贈与財産を保険料の支払いに充てる方法は、贈与税を節税しつつ、受贈者が贈与財産を使い込むリスクも減らせるメリットがあります。

このように、生命保険を活用して生前贈与を行う方法はいくつかありますが、保管の種類や契約内容によって贈与税ではなく所得税や相続税がかかる点に注意しなければなりません。

他にも、加入する生命保険の種類によっては、元本割れの恐れもあることも理解しておきましょう。

3章 贈与税を非課税にするときの注意点

本記事の2章で解説したように、贈与税を非課税にする方法はいくつかあります。

ただし、節税対策のみを考えて生前贈与すると、税務署から指摘を受けるリスクや将来相続トラブルが発生するリスクがあるのでご注意ください。

生前贈与を活用する際は、税額や申告義務の有無を必ず確認しましょう。

特に、夫婦間での不動産贈与や預金贈与の場合、名義や登記の手続が不十分だと、税務署から課税対象と判断されるおそれがあります。

また、過去の贈与が7年以内である場合は、将来の相続発生時に再度課税されるケースもあるため注意が必要です。

このような税務判断は専門知識を要するため、税理士・税理士法人に相談し、法改正や制度変更を踏まえた最適な対策を行うことが重要です。

生前贈与をする際には、下記の点に注意しましょう。

- 贈与契約書を作成しておく

- 不動産贈与時には名義変更手続きも必要になる

- 特別受益の持ち戻し対策をしておく

- 定期贈与と判断されないようにする

- 名義預金と判断されないようにする

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 贈与契約書を作成しておく

親から子、祖父母から孫への贈与であっても、贈与契約書を作成ておきましょう。

贈与契約書を作成しておかないと、後から税務署や他の相続人に贈与があったことを否定される恐れがあるからです。

贈与契約書には決まった形式はありませんが、贈与者と受贈者の署名、押印、贈与財産について記載しておく必要があります。

3-2 不動産贈与時には名義変更手続きも必要になる

不動産の生前贈与を行う場合、贈与契約書の作成だけでなく不動産の名義変更手続きも行わなければならないので、ご注意ください。

不動産の名義変更手続きは、法務局にて登記申請を行います。

贈与時の登記申請に必要な書類や手続き方法は、下記の通りです。

| 申請する人 | 贈与者と受贈者の共同申請 |

| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

表登記申請は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼すれば必要書類の収集や登記申請書の作成まで一括で行ってもらるのでおすすめです。

3-3 特別受益の持ち戻し対策をしておく

生前贈与を行うのであれば、遺言書を作成し特別受益の持ち戻し対策をしておきましょう。

特別受益とは、相続人の1人が亡くなった人から特別に得ていた利益であり、生前贈与も特別受益に含まれます。

過去に行われた贈与が特別受益に該当する場合、過去の贈与も含めて遺産分割の割合を決定しなければならない恐れがあります。

そのため、特別受益の持ち戻し対策をしていないと「同居や介護をしてくれた長女に多くの財産を遺したい」などと考えて行った生前贈与が無駄になってしまう可能性もあるのでご注意ください。

過去に行った生前贈与を特別受益に含めないようにするには、遺言書を作成し「特別受益の持ち戻し免除」について記載しておきましょう。

相続対策や生前贈与に詳しい司法書士や弁護士であれば、生前贈与の手続きだけでなく、将来の相続対策まで見据えて提案を行えます。

3-4 定期贈与と判断されないようにする

毎年、贈与税の基礎控除の範囲内で生前贈与を繰り返し、贈与税および相続税を節税する場合、定期贈与と判断されないように注意しましょう。

定期贈与とは、複数回の贈与ではなく、1つの贈与を分割して行ったと判断されてしまうことです。

税務署に定期贈与であると判断されると、贈与税の基礎控除を毎年利用できなくなり、一定期間の贈与税の合計額に対して贈与税が課税されてしまう恐れがあります。

定期贈与と判断されないようにするには、下記の対策をしておきましょう。

- 毎年同じ時期、金額で贈与を繰り返すことを避ける

- 贈与のたびに贈与契約書を作成する

自己判断で贈与を行うと、税務署からの指摘を受けやすくなるので、生前贈与に詳しい税理士などの専門家に相談しながら行うことをおすすめします。

3-5 名義預金と判断されないようにする

生前贈与を行い将来発生する相続税を節税したいのであれば、名義預金と判断されないように注意しておきましょう。

名義預金とは、相続時に亡くなった方が配偶者や子供、孫名義で作成し財産を遺している預金口座です。

名義預金は、口座名義人の資産ではなく、実際に口座を管理していた人の資産であると扱われてしまいます。

したがって、過去の贈与が名義預金として税務署に判断されてしまうと、生前贈与で相続税対策した意味がなくなってしまう恐れがあるのでご注意ください。

名義預金と判断されないようにするには、下記の対策をしておく必要があります。

- 口座入金時に贈与契約書を作成しておく

- 贈与された人が通帳や印鑑を保管する

- 贈与された預金を少額でも使う

まとめ

贈与税には基礎控除が用意されており、基礎控除内の贈与であれば贈与税は非課税になります。

また、基礎控除以外にも贈与税の非課税制度は用意されているので、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的によって制度を活用していくのがおすすめです。

また、生前贈与を行うときには特別受益の持ち戻し対策など、相続対策についてもあわせて行わなければなりません。

生前贈与だけを行ってしまうと、相続人同士で不公平感が生まれ、将来相続トラブルが起きる原因になってしまう恐れもあるでしょう。

相続や生前贈与に詳しい司法書士や弁護士であれば、複数の相続対策を組み合わせ、トラブル対策まで考慮した生前贈与を提案可能です。

グリーン司法書士法人では、生前贈与についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

特例贈与とは何ですか?

特例贈与とは、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子供や孫などの直系卑属に対して行われる贈与です。

生前贈与は手渡しでもバレてしまいますか?

税務署は個人の資産の動きを把握しているため、生前贈与を手渡しでしてもバレてしまう恐れがあります。

▶手渡しの生前贈与がバレる理由について詳しくはコチラ