- 夫婦二人で簡単な遺言書を作る場合、どの遺言書を選べば良いのか

- 夫婦二人で簡単な遺言書を作成する流れ

- 夫婦二人で遺言書を作成するときの注意点

「自分たちには子供がいないから、何かあったときのために備えておこう」と考え、夫婦二人で遺言書を作成しようと考える方もいるかもしれません。

遺言書を作成すれば、自分が希望する人物に財産を受け継いでもらえます。

ただし、夫婦二人で遺言書を作成する場合、連名で作成すると無効になるのでご注意ください。

夫婦で遺言書を作成するのであれば、個別にそれぞれ遺言書を作成することが大切です。

本記事では、夫婦二人で作る簡単な遺言書はどの種類か、作成方法や注意点を解説していきます。

目次

1章 夫婦二人で遺言書を作る際には別々に作成しよう

夫婦が「自分に何かあったとき、配偶者に遺産を遺せるように遺言書を作成しよう」と考えるとき、「夫婦で同じ内容の遺言書を一通作っておけば十分」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、夫婦が同じ内容を遺言書を作成するとしても、連名で作成するのではなく、それぞれ一通ずつ遺言書を作成しなければなりません。

法律では、複数人が一通の遺言書を共同で作成することは認められていないからです。

遺言とはそもそも、誰にも知られず、誰の手も介さず、単独で意思表示できることがその本質であるため、連名にはそぐわないと考えられるからです。

2章 夫婦二人で作る簡単な遺言書は「自筆証書遺言」

夫婦で「遺言書を作りたいものの、将来的に内容が変わるかもしれないし、専門家に依頼するほどではない」と考えるのであれば、自筆証書遺言を作成することをおすすめします。

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し、押印することで成立する形式の遺言書です。

遺言書には複数の種類がありますが、その中でも自筆証書遺言は自分だけで作成できるので、最も手軽に作成できる遺言書といえるでしょう。

2-1 自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言に効力を持たせるには、下記の要件を満たさなければなりません。

- 遺言者が自筆で全文書く

- 作成日を自筆で書く

- 署名する

- 印鑑を押す

- 決められた方法で訂正する

なお、財産目録については、2020年の法改正により、パソコンで作成したものや通帳のコピー等を添付することも可能になりました。

ただし、自筆以外による方法で作成した財産目録は、すべてのページに署名と押印をしなければなりません。

要件を満たしていない自筆証書遺言は、無効になってしまうのでご注意ください。

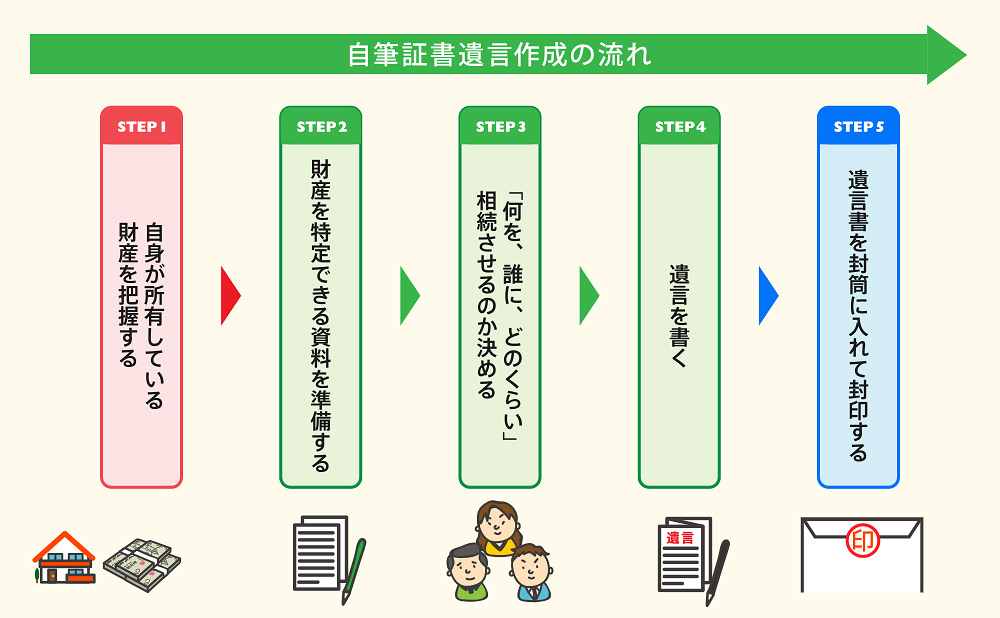

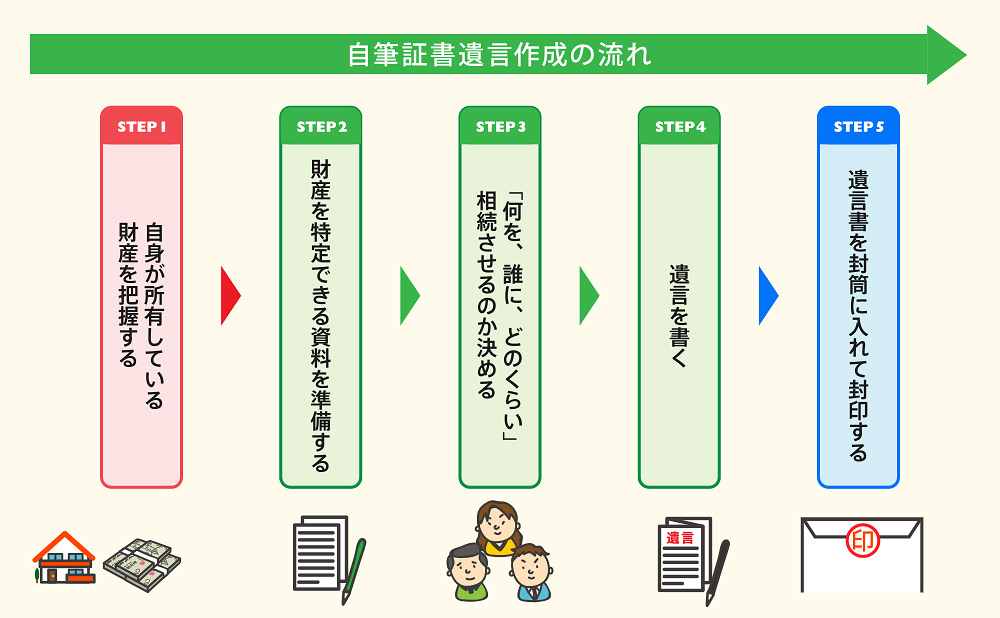

2-2 自筆証書遺言を作成する流れ

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、内容に漏れがないように下記の流れで作成することをおすすめします。

- 自分の財産を把握する

- 各種資料を用意する

- 遺言できる事項を確認する

- 遺言内容をじっくり考える

- 遺言を書く

- 遺言書を封筒に入れて封印する

自筆証書遺言はすべて自筆で作成しなければなりません。

作成時には、以下のような点に注意して、誰が見ても分かるように財産の分割方法を指定しておくことが大切です。

- 誰が見てもわかる明瞭な字体で書く

- 財産の特定は資料に基づいて正確に記入する

- 氏名に略称を使わず、戸籍に記されている正確な漢字を使用する

- 耐久性のある丈夫な紙を用意する

- 消せない油性ペンなどで書く

- シャチハタはインクが劣化する恐れがあるので使用しない

- 遺言書が複数枚になるときには、ホチキスで留め割印をする

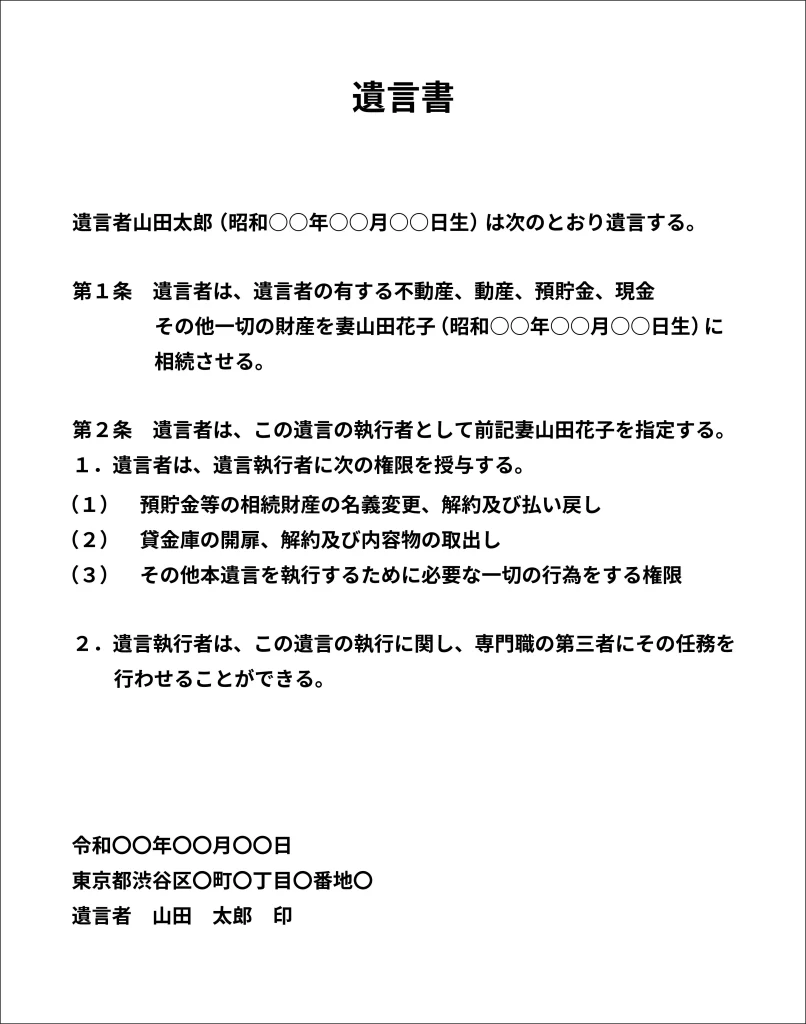

3章 【例文付】配偶者に全財産を遺す遺言書の記載例

夫婦で一緒のタイミングで遺言書を作成する場合、「自分に何かあったら全財産を遺された配偶者に譲りたい」と考えることも多いでしょう。

配偶者に全財産を遺す遺言書の例は、下記の通りです。

なお、上記のように全財産を配偶者に相続させるという比較的シンプルな内容の遺言書でも、遺言執行者を選任しておくことをおすすめします。

次の章では、遺言執行者の選任を始めとする遺言書作成時の注意点を解説していきます。

4章 夫婦二人で遺言書を作成するときの注意点

夫婦で遺言書を作成するときには、以下のような点に注意しましょう。

- 連名で作成した遺言書は無効になる

- 信頼性の高い遺言書を作成したいのであれば公正証書遺言を作成する

- 自筆証書遺言であれば法務局による保管制度を利用する

- 不測の事態に備え予備的遺言も作成しておく

- 遺言執行者を選任しておく

- 遺言書の作成だけでなく終活もしておく

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 連名で作成した遺言書は無効になる

夫婦二人で簡単に遺言書を作成しようと考える場合には、連名で作成せず、夫婦それぞれで遺言書を作成しましょう。

法律により、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と定められており、夫婦で連名で作成した遺言書は無効となるからです。

例えば、1枚の紙に「夫は妻に全財産を相続させる」「妻は夫に全財産を相続させる」といった記載をして、2人が署名・押印しても、それは正式な遺言とは認められません。

4-2 信頼性の高い遺言書を作成したいのであれば公正証書遺言を作成する

自筆証書遺言は手軽に作成でき、作成にあたり費用もそれほどかかりませんが、形式の不備で無効になってしまうリスクもあります。

より信頼性の高い遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言を作成することもご検討ください。

公正証書遺言とは、公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場で保管する遺言書です。

原本を自分で保管する必要がないため、改ざんや紛失リスクをなくせるのもメリットといえるでしょう。

公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きも不要なので、遺族の負担を軽減できる点も魅力です。

4-3 自筆証書遺言であれば法務局による保管制度を利用する

自筆証書遺言を作成するのであれば、法務局による遺言書の保管制度を利用することを強くおすすめします。

法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局にて保管してもらえるため、下記のようなメリットがあります。

- 遺言書の紛失・改ざんリスクをなくせる

- 相続発生時に相続人に遺言の存在を連絡してもらえる

- 家庭裁判所での検認手続きが不要

- 法務局による遺言書の形式チェックを受けられる

ただし、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、決められた書式で遺言書を作成する必要があります。

保管制度を利用したい場合には、事前に要件を確認しておきましょう。

4-4 不測の事態に備え予備的遺言も作成しておく

夫婦二人で遺言書を作成する場合には、不測の事態に備え、予備的遺言も作成しておきましょう。

予備的遺言とは、遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合に備えて予備的内容を記載しておくことです。

予備的遺言が作成されていない場合、遺言者より先に受遺者が亡くなってしまうと、その部分については遺言が無効になってしまいます。

例えば「自分が亡くなったら配偶者にすべて相続させる」という遺言内容であっても、その配偶者が先に亡くなってしまう可能性はゼロではありません。

このようなケースで配偶者が先に亡くなってしまうと、遺言が無効になり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

一方、「もし、配偶者が私より先に死亡していた場合には、長男に全財産を相続させる」といった記載をすることで、配偶者が先に亡くなってしまった場合にも、スムーズに相続手続きを行えるでしょう。

4-5 遺言執行者を選任しておく

遺言書を作成するときには、併せて遺言執行者を選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言に記載された内容を実際に執行する役割を持つ人物です。

遺言執行者であれば、単独で遺産の名義変更手続きなどを行えますし、遺産を受け取る人物が他の相続人に遺言内容を伝える必要もなくなります。

遺言内容に偏りがある場合や、遺族の負担をできるだけ軽減したい場合には、遺言執行者を選任しておくと良いでしょう。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、より確実に遺言内容を実現したいのであれば、司法書士や弁護士を遺言執行者に選任することをおすすめします。

4-6 遺言書の作成だけでなく終活もしておく

遺言書の作成は終活や相続対策のひとつではありますが、それだけで終活が完結するわけではありません。

医療や介護の希望、保険や年金の情報、デジタル資産の管理など、人生の終わりに向けた準備は多岐にわたります。

夫婦で遺言書を作成するタイミングで、これらの終活についても話し合っておくことが、将来の不安や負担を減らすことにつながるでしょう。

他にも、遺言書を作成すれば相続対策を行うことはできますが、認知症対策は別にしておく必要があります。

次の章では、子供のいない夫婦がしておきたい認知症対策について詳しく見ていきましょう。

5章 子供のいない夫婦がしておきたい認知症対策

子供のいない夫婦は、相続対策だけでなく、下記のような認知症対策も行っておきましょう。

- 老後の住まいについて準備を進める

- 介護施設の見学・手続きをしておく

- 認知症になった後の財産管理方法を決めておく

- 身元保証サービスの利用を検討する

- 死後事務委任契約の利用を検討する

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 老後の住まいについて準備を進める

年齢を重ねるとともに、今の住まいが生活に合わなくなるケースもあります。

例えば、段差が多い家では転倒のリスクが高まりますし、高齢になり車を手放せば駅や病院などにアクセスしやすい地域に引っ越したいと感じることもあるでしょう。

高齢期を見据えた住まいの選択としては、下記のようなものが考えられます。

- 今住んでいる自宅のリフォーム(バリアフリー化など)

- 駅チカなどアクセスしやすい場所への引っ越し

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への住み替え

夫婦のライフスタイルや健康状態を踏まえて、早めに検討しておくことが大切です。

5-2 介護施設の見学・手続きをしておく

将来、夫婦どちらかが介護状態になった際、慌てて施設を探すのは困難です。

特に、子供がいない場合は、情報収集や契約の手続きを自分たちで行わなければなりません。

そのため、元気なうちに近隣の介護施設を見学し、パンフレットを集めておくと良いでしょう。

希望する施設がある場合には、仮登録や入居待機の申し込みが可能かも確認しておくと、いざというときにスムーズです。

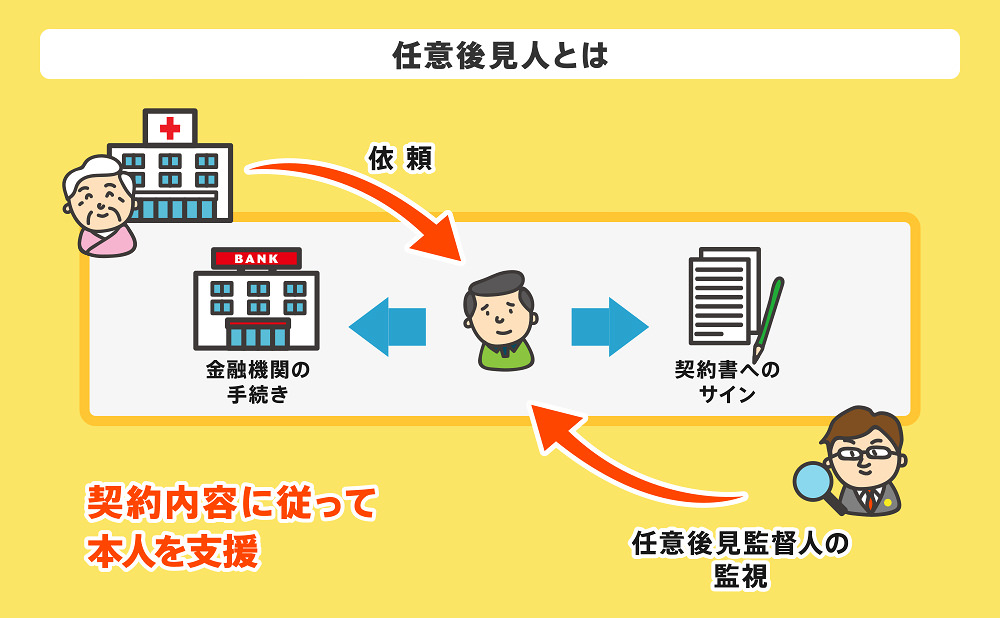

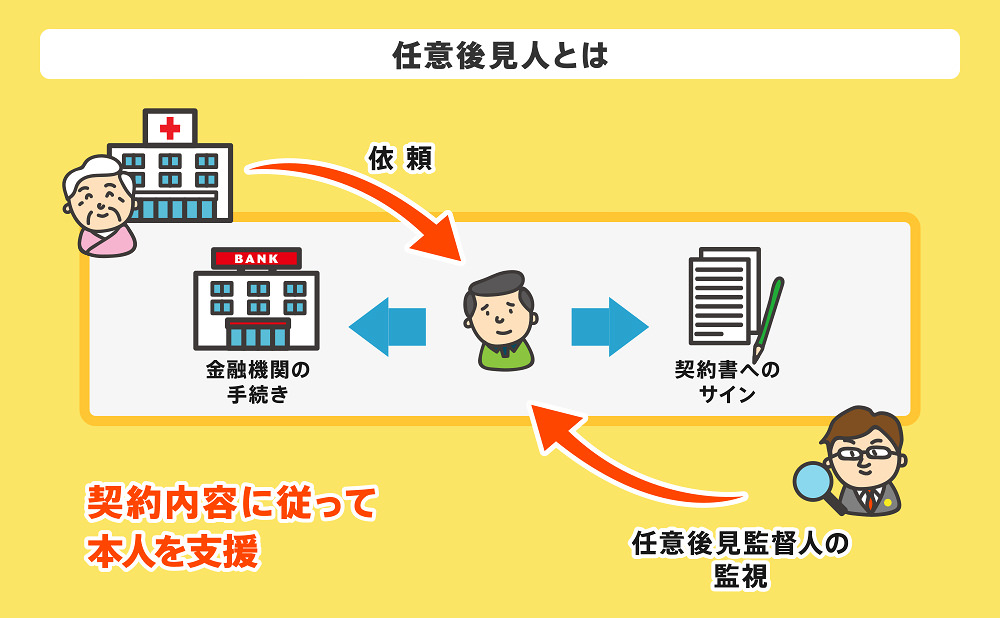

5-3 認知症になった後の財産管理方法を決めておく

認知症になり判断能力を失ってしまうと、預貯金の管理や不動産の売却などを自分で行うことができなくなってしまいます。

そのため、認知症になった後も適切な財産管理を行うために、任意後見制度や家族信託の利用を検討しておきましょう。

任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

任意後見制度も家族信託も契約内容によっては、柔軟な財産管理を行うことが可能です。

ただし、家族信託は受託者の負担が大きくなるので、子供がいない夫婦の場合は、司法書士や弁護士などに任意後見人となってもらい、任意後見制度を利用することを検討しても良いでしょう。

一方、家族信託は、遺言のように自分が亡くなった後に財産を承継する人物を決められます。

そのため、先祖代々受け継いできた財産がある場合には、家族信託を利用することをおすすめします。

5-4 身元保証サービスの利用を検討する

病院への入院や施設入居時には、保証人や緊急連絡先を求められることが多く、子供がいない高齢夫婦には負担となる場合もあるでしょう。

このような事態に備えて、身元保証サービスの利用を検討しておくことをおすすめします。

身元保証サービスとは、高齢者の日常支援や病院への入院、施設への入居をする際に保証人になってくれるサービスです。

サービスの内容は、下記のように多岐にわたります。

- 日常生活のサポート

- 入院や入居時の身元保証

- 緊急時の駆けつけサポート

- 亡くなる前後のサポート

料金体系や対応範囲は業者によって異なるため、複数社を比較し、契約内容をよく確認することが重要です。

5-5 死後事務委任契約の利用を検討する

万が一、夫婦がいずれも亡くなった場合、葬儀・埋葬・住居の片付け・公共料金の解約などの死後の手続きを行う人がいないと、遺された人に多大な迷惑がかかってしまいます。

このような事態を避けたいのであれば、死後事務委任契約の利用を検討しておきましょう。

死後事務委任契約とは、本人の死後に発生する事務作業を特定の人に委任する契約です。

夫婦に子供がいなく、自分たちに何かあったときに親族に負担を掛けたくないのであれば、専門家と死後事務委任契約を結んでおくと、死後の手続きまで抜かりなく備えることが可能です。

まとめ

何かあったときのために、夫婦で遺言書を作成しておこうと考えるのであれば「夫婦で一緒に」ではなく「それぞれが」遺言書を作成することが大切です。

夫婦で簡単に遺言書を作成したいのであれば、遺言書の中でも自筆証書遺言を選ぶことをおすすめします。

自筆証書遺言は、すべて自筆で作成する遺言書であり、紙とペンと印鑑さえあれば作成可能です。

なお、遺言書を作成するだけでは、認知症対策や終活としては不十分な場合もあります。

認知症になった後も適切な財産管理を行うためにも、遺言書の作成と併せて様々な対策をしておくことをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料であり、オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。