- 法定相続情報一覧図とは何か

- 法定相続情報一覧図を取得するメリット・デメリット

- 法定相続情報一覧図を作成・取得する方法

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧で証明できる書類であり、相続手続きの際には、戸籍謄本一式の代わりに使用できます。

法定相続情報一覧図を法務局に提出し証明してもらえば、5年間何度でも無料で発行してもらえます。

不動産や預貯金など相続財産の種類が多く、それぞれの手続きのために戸籍謄本を取得するのが大変なケースに特におすすめです。

本記事では法定相続情報一覧図を作成するメリット、デメリットや書き方を紹介していきます。

なお、家族や親族が亡くなると、様々な相続手続きが必要となり、書類の収集だけでも非常に大変です。

相続手続きの流れは、下記の記事でも詳しく解説しているので、あわせてお読みください。

目次

1章 法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人の関係を一覧にした家系図のような書類です。

作成した法定相続情報一覧図を法務局の登記官に証明してもらえば、亡くなった人や相続人の戸籍謄本のかわりに相続手続きで提出する書類として使用でき、法定相続情報一覧図の写しは、法務局で無料で何通でも発行可能です。

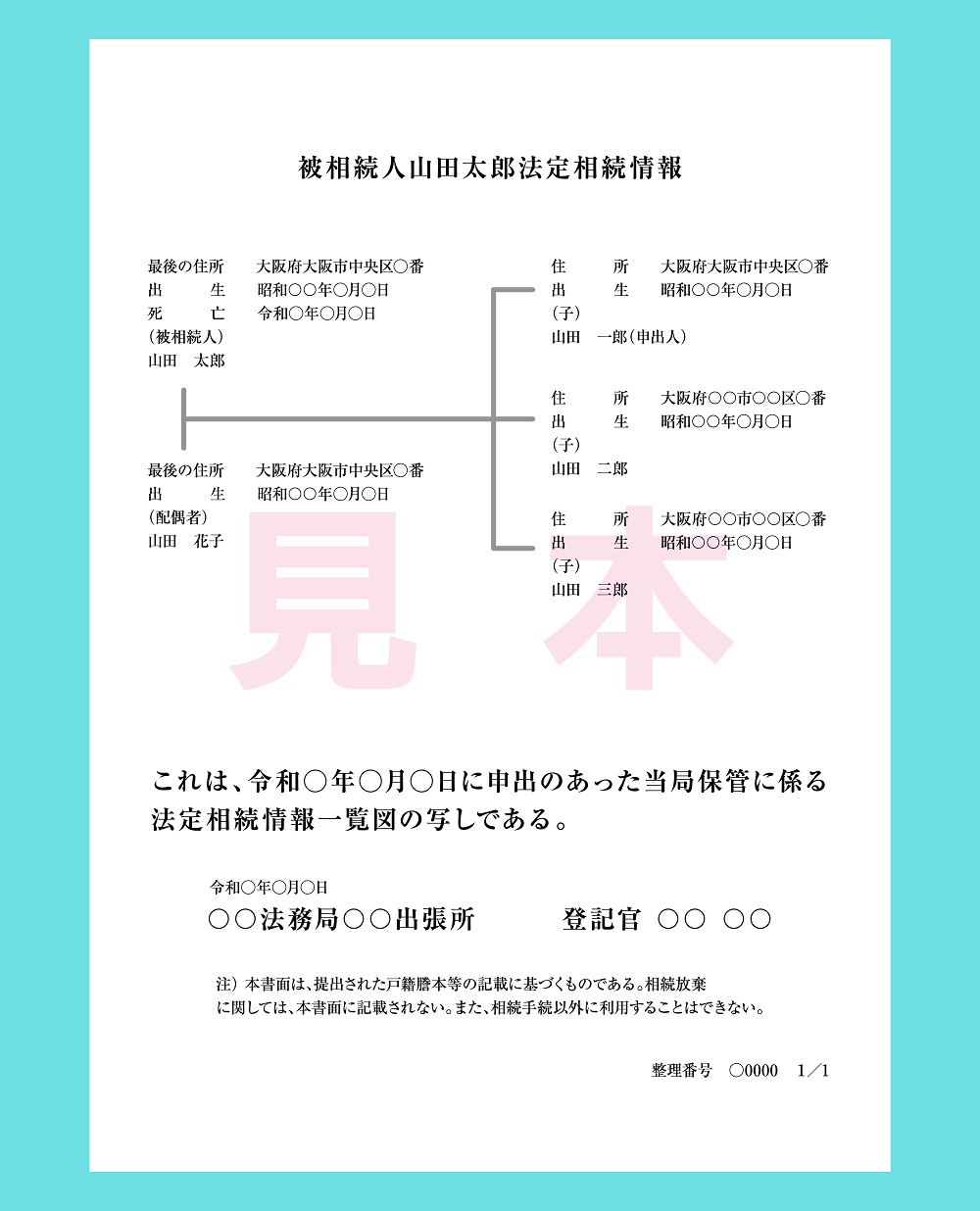

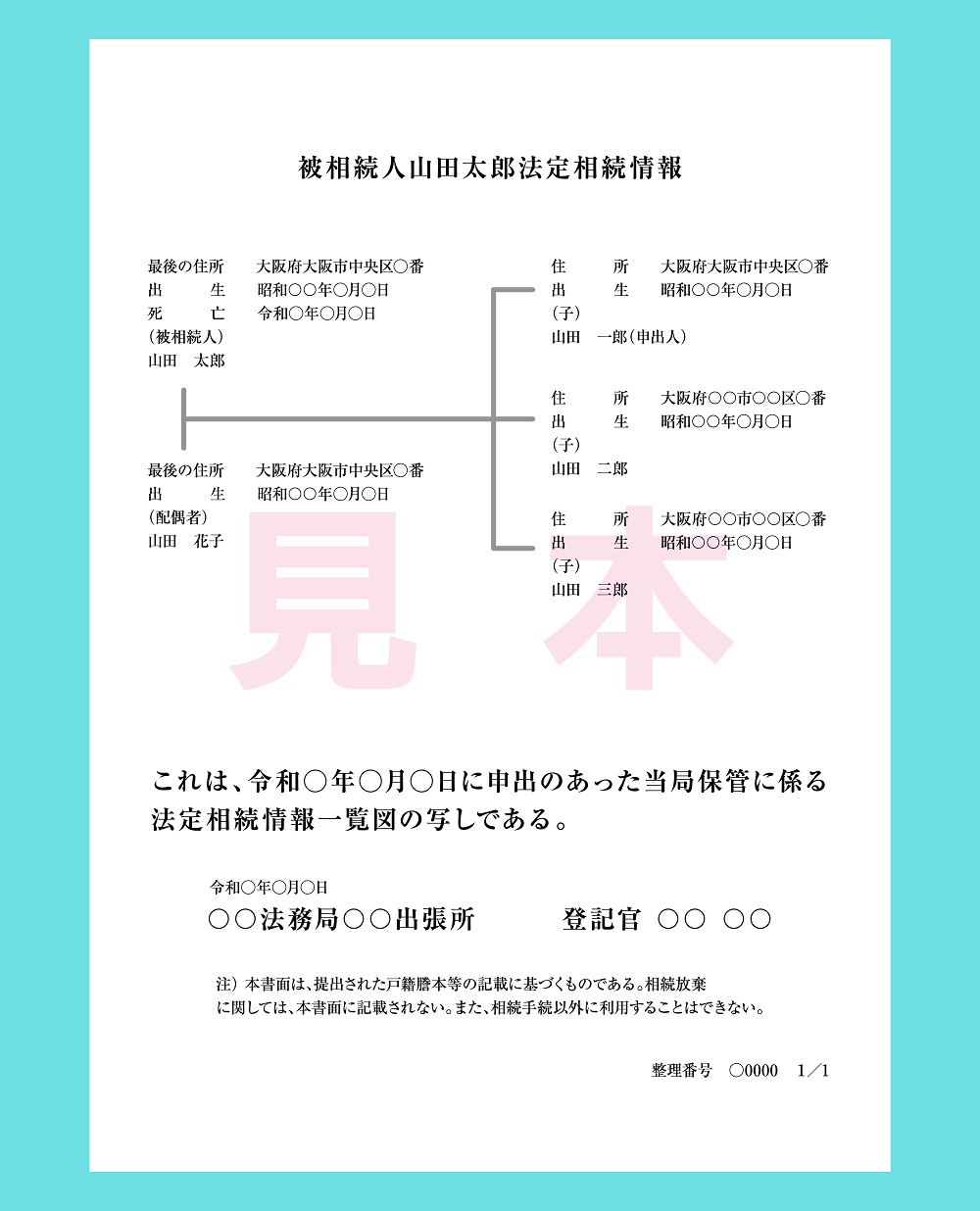

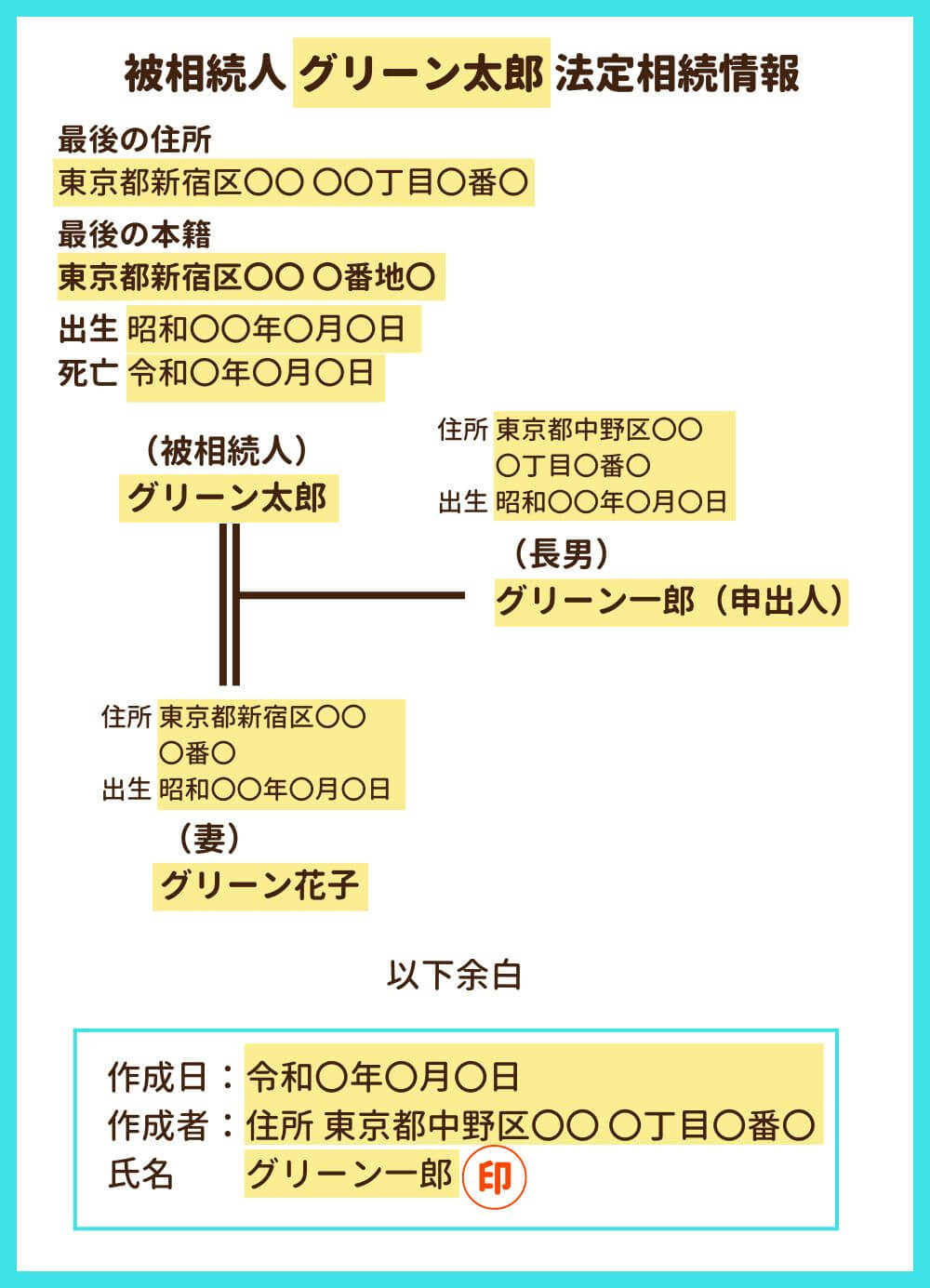

法定相続情報一覧図の見本は、下記の通りです。

| 法定相続情報一覧図とは | 亡くなった方の相続関係を一覧で証明できる書類 |

| 作成方法 | 法務局に申出書と添付書類を提出する |

| 作成する人 | 亡くなった方の相続人もしくは代理人 |

| 作成するタイミング | 戸籍謄本収集後 |

| 作成場所 | 以下のいずれかの地域の法務局

|

| 有効期限 | 5年間(申出書提出の翌年から起算) ※期限内なら何度でも再発行OK |

| 作成にかかる費用 |

|

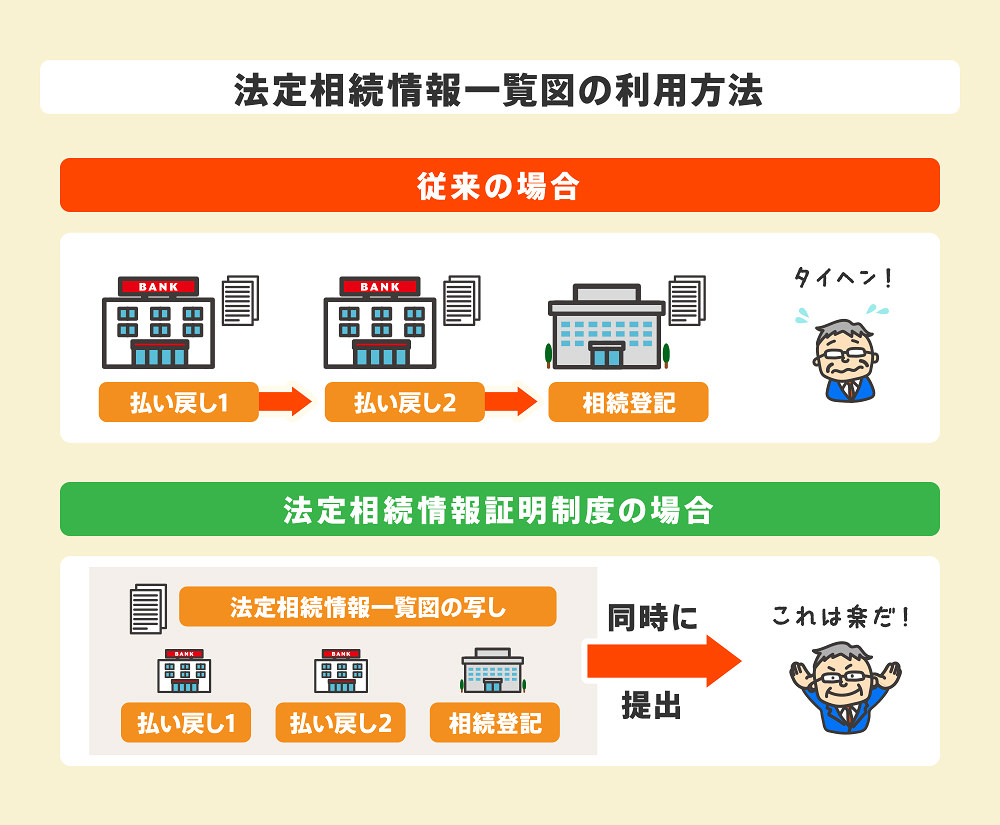

1-1 法定相続情報証明制度とは

法定相続情報一覧図は、平成29年に法定相続情報証明制度が新設されたことにより、作成できるようになった書類です。

法定相続情報証明制度が新設される前は、相続手続きの際には亡くなった人と相続人の関係を証明できる全ての戸籍謄本を集める必要がありました。

必要な戸籍謄本の数も多く、手続きのたびに戸籍謄本を集めなければならない場合あるため、非常に手続きが大変でした。

法定相続情報証明制度ができた後は、法務局の登記官に法定相続情報一覧図を証明してもらえば、1枚の書類で亡くなった人と相続人の関係を証明できるようになりました。

1-2 法定相続情報一覧図を利用できるケース

法定相続情報一覧図は、以下の5つの相続手続きで使用できます。

- 不動産の名義変更

- 預貯金の払い戻しや口座の名義変更手続き

- 株式や投資信託の名義変更手続き

- 車や船の名義変更手続き

- 相続税申告や納税手続き

このように、法定相続情報一覧図は様々な相続手続きに使用可能です。

不動産や預貯金など相続財産の種類が多く、相続手続きが複雑な方や相続人の人数が多く亡くなった人と相続人全員の関係を証明するのが大変な方には、作成を特におすすめできます。

2章 法定相続情報一覧図を取得するメリット

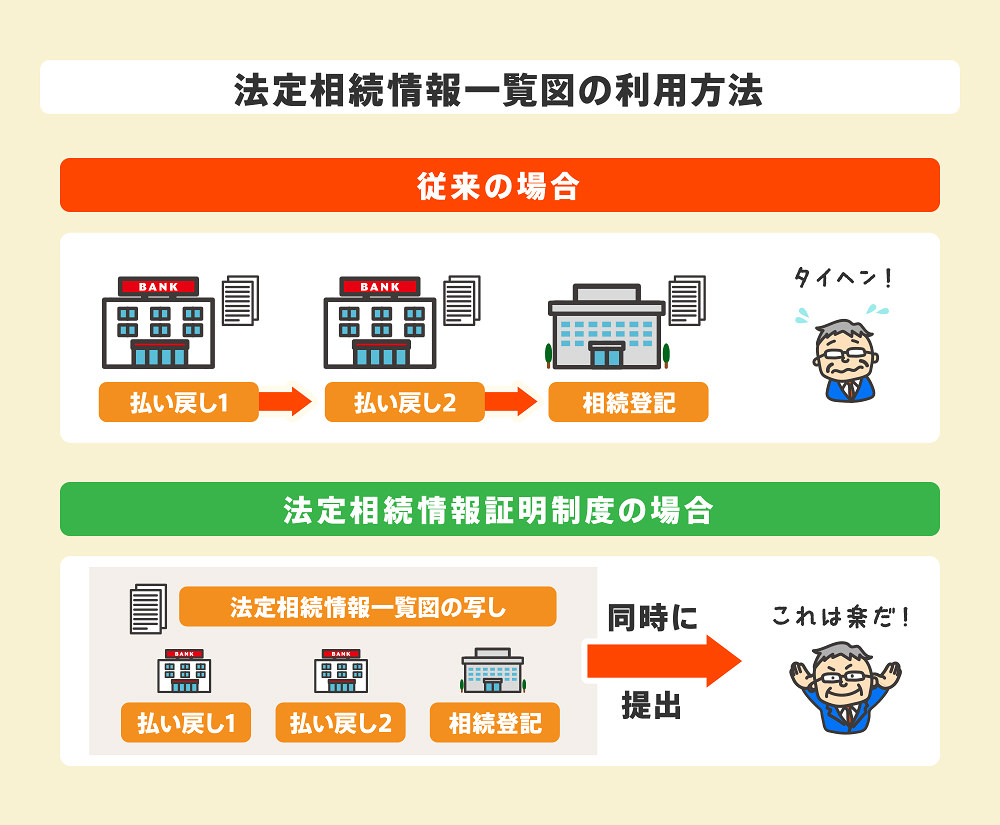

法定相続情報一覧図を取得すれば、戸籍謄本類を金融機関や行政に提出する必要がなくなる、相続手続きを同時進行で進めやすくなるなど下記のメリットがあります。

- 相続関係の書類が1枚の書類で完了できる

- 複数の相続手続きを同時進行で進められる

- 無料で何度も発行してもらえる(5年間)

- 相続人に間違いがないと国(法務局)に証明してもらえる

それぞれ詳しく確認していきましょう。

2-1 相続関係の書類が1枚の書類で完了できる

法定相続情報一覧図を取得すれば、相続関係の証明が1枚の書類で完了し、戸籍謄本一式を金融機関や行政に提出する必要がなくなります。

法定相続情報一覧図がないと、亡くなった人が生まれてから亡くなるまで連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本(平均4~10通)を金融機関や行政に提出しなければなりません。

2-2 複数の相続手続きを同時進行で進められる

法定相続情報一覧図は、無料で何枚でも発行してもらえるので、同時に複数の手続き先に提出することができます。(同時進行で各相続手続きを進めることができる)

相続手続きでは、金融機関や法務局、年金事務所、税務署など様々なところで、戸籍謄本一式の提出が求められます。

戸籍謄本を1通ずつしか取得していないのであれば、同時進行で複数の相続手続きを進めにくく、時間がかかってしまいます。

相続手続きには、期限が設定されているものもあるので、同時進行で手続きを効率よく進められるのは大きなメリットといえるでしょう。

無料で何度も発行してもらえる

法定相続情報一覧図は、証明の翌年から5年以内であれば無料で何度でも発行してもらえます。

それに対して、戸籍謄本は取得の際に手数料が数百円かかるので、何通も取得しようとすると費用が嵩みます。

相続人に間違いがないと国(法務局)に証明してもらえる

法定相続情報一覧図は作成の際に、法務局の登記官が記載されている相続人情報に間違いがないか確認してくれます。

法務局に相続人に関する情報を証明してもらえるので、間違いがなく、その後の遺産分割協議をスムーズに進めやすくなるのもメリットです。

3章 法定相続情報一覧図を取得するデメリット

法定相続情報一覧図を取得するデメリットは、「一覧図の作成」と「法務局への申出」が必要であり、手間がかかる点です。

法定相続情報一覧図を取得するには、亡くなった人と相続人の関係を証明する戸籍謄本類を全て用意しなければなりません。

とはいえ、法定相続情報一覧図は、一度作成してしまえば、法務局で何度でも無料で発行できるので相続手続きが楽になります。

法定相続情報一覧図の取得が面倒だなと思う人は、戸籍謄本の収集や一覧図の作成、法務局への申請まで司法書士などの専門家に依頼することも可能です。遺産に不動産があれば、不動産の名義変更まで一緒に司法書士へ依頼すれば、大幅に手間を省けます。

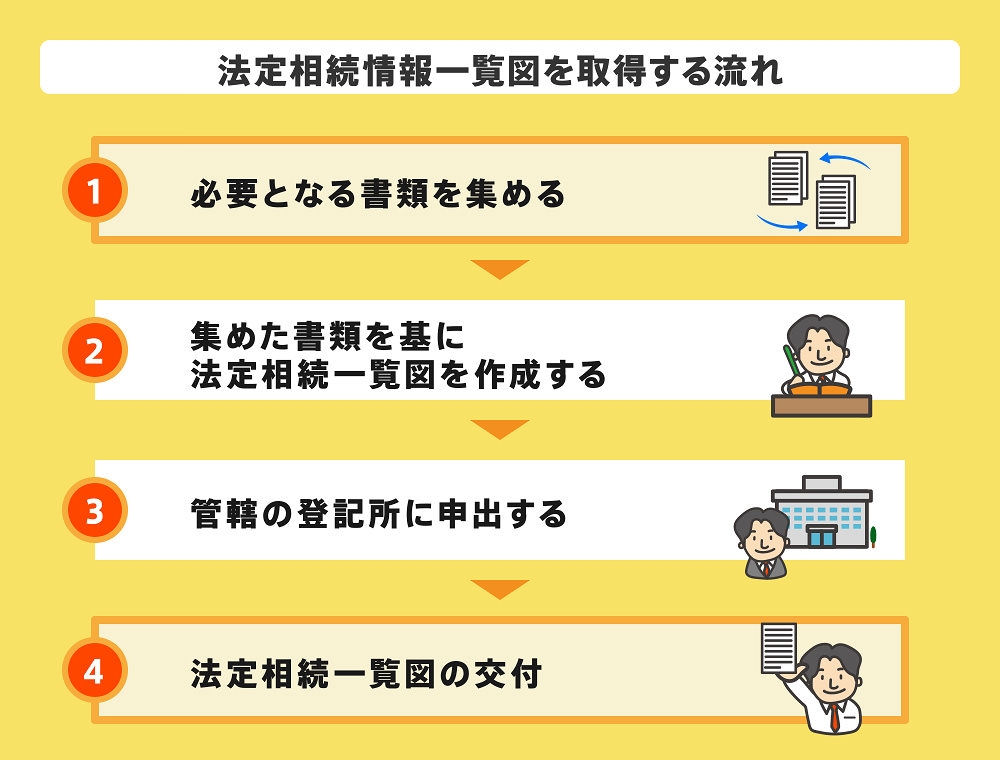

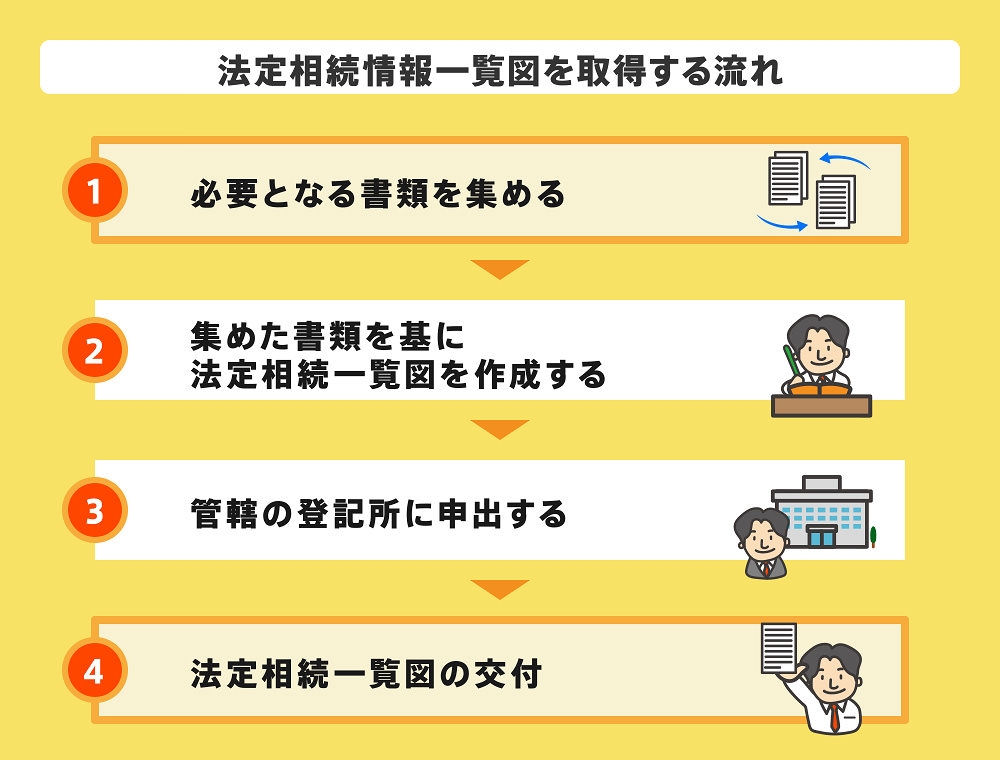

4章 法定相続情報一覧図を取得する流れ

法定相続情報一覧図を取得するには、必要書類の収集や法定相続情報一覧図の作成などの作業が必要です。

具体的な流れは、下記の通りです。

- 戸籍謄本等を収集する

- 法定相続情報一覧図を作成する

- 法務局へ申出書と共に提出する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

なお、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法や書き方に関しては、5章で詳しく説明をしています。

STEP① 戸籍謄本等を収集する

まずは亡くなった人や法定相続人の戸籍謄本などの必要書類を集めましょう。

手続きに必要な書類と入手方法は、以下の通りです。

| 必要書類 | 入手方法 |

| 申出書 | 所定の書式を用いて作成する |

| 亡くなった方の戸籍の附票もしくは住民票の除票 | 亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場 |

| 亡くなった方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本類 | 本籍地の市町村役場 |

| 相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本 | それぞれの相続人の本籍地がある市町村役場 |

| 数次相続で孫が相続する場合などには、本人の相続権を証明するための戸籍謄本類 | 相続人の本籍地の市町村役場 |

| 申出人の本人確認書類(運転免許証、保険証のコピーやマイナンバーカードの写しなど) | 自分で用意する |

| 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人の住民票または戸籍の附票 | 相続人の住所地の市町村役場 |

| 法定相続情報一覧図 | 所定の書式を用いて作成する |

| 委任状(代理人が申請する場合) | 自分で作成する |

亡くなった人の戸籍謄本は出生時から死亡時まで連続した状態で、収集していく必要があります。

専門家であれば、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成代行まで一括で対応可能です。

戸籍謄本の収集方法を詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考にしてください。

STEP② 法定相続情報一覧図を作成する

収集した戸籍謄本などをもとにして、法定相続情報一覧図を作成していきましょう。

基本的には、書式通りに作成し、亡くなった人と法定相続人全員の関係が明らかになっていれば問題ありません。

法定相続情報一覧図は、あくまでも亡くなった人と法定相続人の関係を示すものです。

そのため、相続放棄をする方や遺産分割協議の結果、財産を相続しない方も一覧図に記載する必要があるのでご注意ください。

法務局HPから法定相続一覧図の書式や記入例がダウンロードできるので、必要であれば利用するのも良いでしょう。

STEP③ 法務局へ申出書と共に提出する

法定相続情報一覧図の作成が完了したら、申出書や必要書類と共に法務局に提出しましょう。

申出書の正式名称は「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と言い、法務局HPでダウンロード可能です。

提出する法務局は、以下のいずれかの中から選択できます。

- 被相続人の死亡時の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産が所在する場所

なお、提出方法は持参だけでなく、郵送も可能です。

書類の提出が完了すると、法定相続情報一覧図の交付予定日を知らせてもらえます。

法務局への提出にかかる費用や交付までの期間の目安は、以下の通りです。

| 費用 | 無料(戸籍謄本等の収集費用はかかります) |

| 提出後、交付までにかかる期間 | 数日から数週間程度 |

法定相続情報一覧図は、上記のように無料で交付可能です。

ただし、戸籍謄本等の収集費用や法務局に郵送で提出する際の郵送料は、別途かかるのでご注意ください。

戸籍収集からの依頼になれば、2~4万円程度かかりますが、戸籍謄本等の収集は非常に手間と時間がかかるので、相続に関する手続きの手間を減らしたい方は、専門家への依頼もご検討ください。

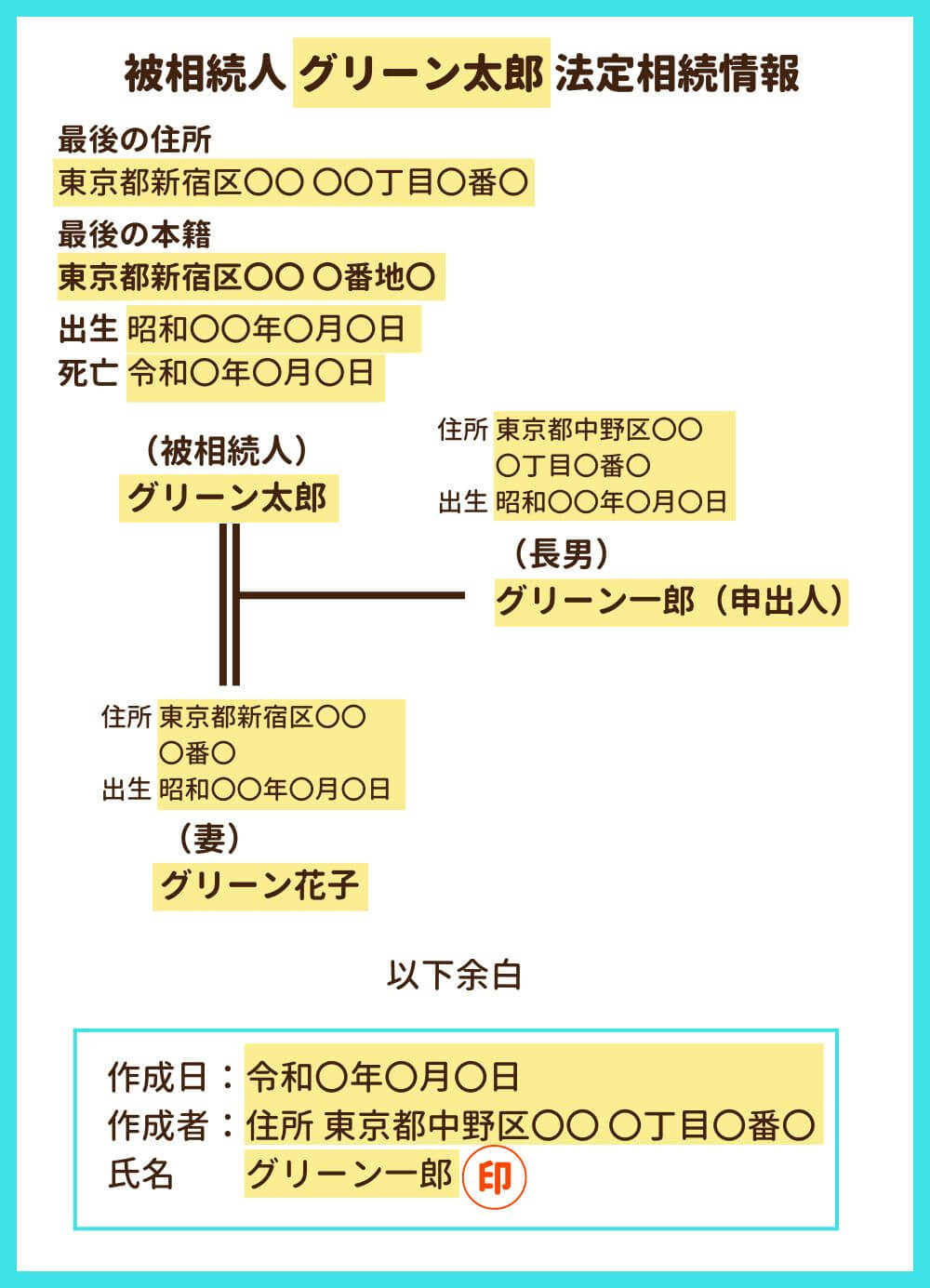

5章 【自分でできる】法定相続情報一覧図の書き方・作成方法

法定相続情報一覧図の作成時のポイントや書き方を解説していきます。

法定相続情報一覧図の見本は、下記の通りです。

作成時には以下のポイントを守る必要があります。

- 亡くなった人の最後の住所や最後の本籍、出生日や死亡日を記入する

- 亡くなった人と法定相続人の関係を一覧図にする

- 一覧図を作成する際には、妻は下、子供は右に記入する

- 相続放棄をした法定相続人、相続欠格となった人物についても記入する

- 相続人廃除となった人物については記載する必要がない

- 相続人の住所の記載については任意である

- 申出人となる相続人は氏名の横に「(申出人)」と記載する

- 一覧図の作成日や作成者の氏名・住所を記載する

- A4サイズの縦向きで作成し、用紙の下5cmは空白にする(認証文が挿入されます)

- 手書き・パソコンどちらでも作成できる

法定相続情報一覧図は、亡くなった人と法定相続人全員の関係を明らかにする書類です。

そのため、相続放棄をした人や遺産分割協議の結果、財産を相続しない法定相続人に関しても一覧図に記しておかなければなりません。

6章 法定相続情報一覧図を取得するときの注意点

法定相続情報一覧図は相続発生前は作成できず、あくまでも家族や親族が亡くなり相続が発生した後にのみ取得できます。

法定相続情報一覧図を取得する際の注意点は、下記の通りです。

- 相続発生前は取得できない

- 1つの相続で1つだけ発行してもらえる

- 被相続人や相続人が外国籍だと作成できない

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 相続発生前は取得できない

法定相続情報一覧図は、相続が発生した後でないと交付申請を受け付けてもらえません。

亡くなるまでは誰が法定相続人になるかわからず、法定相続人となるはずだった子供が亡くなり代襲相続が発生する可能性もゼロではありません。

そのため法定相続情報一覧図は、相続発生前に利用できないので、ご注意ください。

遺された家族のために相続手続きの負担を減らしておきたいのであれば、生前のうちに遺言書を作成しておくのがおすすめです。

遺言書の作成には、相続に関する専門的知識が必要になるので、司法書士や弁護士への相談もご検討ください。

6-2 1つの相続で1つだけ発行してもらえる

法定相続情報一覧図は、あくまでも1つの相続で1つだけ発行してもらえます。

そのため数次相続(たとえば父が亡くなった後、母が亡くなったような場合)が発生し、連続で相続手続きを行うケースでも、法定相続情報一覧図はそれぞれ発行してもらう必要があります。

数次相続は相続手続きが複雑になり、期限内にミスなく手続きを完了させるのは大変です。

相続に詳しい司法書士や税理士などの専門家に、手続きを代行してもらうのもおすすめです。

6-3 亡くなった人や相続人が外国籍だと作成できない

法定相続情報一覧図は、亡くなった人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本と相続人の戸籍謄本がないと、発行できません。

そのため、亡くなった人や相続人が外国籍であり、戸籍謄本を取得できない場合には、法定相続情報一覧図は発行できません。

亡くなった人が帰化して日本国籍を取得していたとしても、生まれてから帰化するまでの戸籍謄本を取得できないので、残念ながら法定相続情報一覧図は取得できません。

まとめ

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人と相続人の関係を一覧図で証明できる書類です。

法務局の登記官が法定相続情報一覧図を証明してくれるので、戸籍謄本等のかわりに金融機関や年金事務所、税務署などの相続手続きの添付書類として活用できます。

法定相続情報一覧図を作成すれば、各手続き時に大量の戸籍謄本を提出しなくて良いので、手続きや書類の提出が非常にスムーズです。

その一方で法定相続情報一覧図の作成には、亡くなった人や相続人の戸籍謄本等の収集が必要であり、作成には手間と時間がかかります。

グリーン司法書士法人では、法定相続情報一覧図の作成や相続手続きの相談をお受けしています。

初回相談は無料かつオンラインでの相談もお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

法定相続情報一覧図の写しはどこでもらえますか?

法定相続情報一覧図は、何度でも無料で再交付してもらえます。

ただし法定相続情報一覧図の保管期間は申出日の翌年から5年間なので、保管期間を過ぎた後は再申請する必要があります。

▶法定相続情報一覧図の再取得について詳しくはコチラ法定相続情報一覧図は誰が取れるの?

法定相続情報一覧図は、亡くなった方の相続人もしくは代理人が取得できます。

▶法定相続情報一覧図について詳しくはコチラ法定相続情報一覧図は足りなくなったら再交付してもらえる?

法定相続情報一覧図は、何度でも無料で再交付してもらえます。

ただし法定相続情報一覧図の保管期間は申出日の翌年から5年間なので、保管期間を過ぎた後は再申請する必要があります。

再交付の際には、下記の書類が必要です。

・申出人の氏名や住所が確認できる本人確認書類

・委任状

・申出人と代理人が親族であると証明できる戸籍謄本類(親族が代理で申出する場合)

・資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者代理人が代理で申出する場合)

当初の申出人と異なる相続人が再交付する場合にも、委任状と親族関係を証明するが必要になるのでご注意ください。戸籍謄本など法務局に提出した書類は返してもらえる?

戸籍謄本等の原本は返してもらえます。

窓口に持参し返却してもらう場合には、申出人の住所と氏名が証明できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しなど)を持参しましょう。

郵送で提出する場合には、返信用封筒と切手を用意し、申出書に原本の返却希望とメモを添えておきましょう。法定相続情報一覧図には有効期限がある?

法定相続情報一覧図は、申請日の翌日から起算して5年間登記所に保管されます。

よって、法定相続情報一覧図が保管されている5年間のみ有効となります。

5年経過した後に、法定相続情報一覧図が必要になった場合には、再び申出を行い発行してもらうことも可能です。法定相続情報一覧図を作成してくれる専門家は?

法定相続情報一覧図は、以下の専門家に作成を依頼可能です。

・弁護士

・司法書士

・土地家屋調査士

・税理士

・社会保険労務士

・弁理士

・海事代理士

・行政書士

相続に詳しい専門家であれば、戸籍謄本等の収集から法定相続情報一覧図の作成代行まで一括で対応できます。

また、不動産の名義変更や預貯金の相続手続きを専門家に依頼する予定であれば、合わせて法定相続情報一覧図の取得代行も合わせて依頼すれば一石二鳥です。数次相続の場合は1枚の法定相続情報一覧図にまとめてもらえる?

複数の相続が連続して発生する数次相続が発生した場合、1枚の法定相続情報一覧図に内容をまとめてもらえないのでご注意ください。

法定相続情報一覧図はあくまでも1つの相続に対し、1つだけ発行されるからです。

したがって、数次相続が発生した場合は、それぞれの法定相続情報一覧図を取得しなければなりません。法定相続情報一覧図では続柄は記載される?

法定相続情報一覧図に続柄を記載してほしい場合は、申出人が選択しておく必要があります。

なお、続柄を記載する場合は戸籍謄本類に記載されている「長女」「二男」などの続柄が記載されます。

一方で、申出人が選択すれば続柄を「子」とだけ記載することも可能です。

ただし、続柄を「子」とだけ指定した場合は、養子と実子の区別ができないため、相続税の申告時に法定相続情報一覧図を添付することができません。法定相続情報一覧図を取得する際に提出する法務局はどこ?

法定相続情報一覧図を取得する際には、法務局への提出が必要です。

提出先の法務局は、下記のいずれかの法務局を自分で選択できます。

・亡くなった人の本籍地を管轄する法務局

・亡くなった人の最後の住所地を管轄する法務局

・申出人の住所地を管轄する法務局

・亡くなった人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

なお、法定相続情報一覧図の申出はオンラインでの手続きはできないので、持参もしくは郵送による手続きが必要です。法定相続情報一覧図を取得できないケースとは?

亡くなった人もしくは相続人に外国籍の人がいる場合、戸籍謄本がないため、法定相続情報一覧図を取得できません。

法定相続情報一覧図は、亡くなった人と相続人の関係を戸籍謄本類によって証明しなければならないからです。

なお、現在外国籍の相続人以外がいる場合だけでなく、亡くなった人が帰化して日本国籍を取得した場合も、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得できないので法定相続情報一覧図を取得できません。- 遺産相続の流れ

- 相続人調査

- 相続関係説明図の作成

- 要注意の相続のケース

- 遺産分割協議書の作成

- 名義変更手続の方法

- 相続税の申告

- 遺言書の作成

- 後見について

- 贈与について

- 01

- 過去5年間の相続相談実績は約5,000件!

日本有数の実績で安心して任せられる。 - 02

- サポート内容の広さと相談窓口の一元化を実現!

独自のネットワークでどこよりも早い迅速対応! - 03

- 蓄積されたノウハウを元に相談者一人一人にあった提案が可能!

- ・相続手続きといっても何から始めればいいのかわからない

- ・しっかりとした遺言書を作成したい

- ・認知症などの生前対策をしておきたいけどよくわからない

お知らせ

この記事の感想を教えてください

遺産相続の無料資料請求

遺産相続の無料資料請求

相続について話し合うきっかけに!

生前にする相続対策、亡くなってからの相続手続について、わかりやすく解説させていただいております。遺産相続ガイドブックが相続を自分の問題と捉えて、対策を始めるきっかけになったり、相続手続の手助けとなれば幸いです。

また、上記の資料をダウンロード頂いた方を対象に、無料のオンラインセミナーも開催しております。詳細は以下のページにてご覧ください。

不安なことは、

グリーン司法書士法人にご相談ください。

一緒に、最適な相続対策を考えていきましょう。

グリーン司法書士法人の強み

グリーン司法書士法人では相続に関する悩みや疑問をしっかりとお聞きし、理想の相続実現をサポートします。

相続に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。

※「記事をみた」とお伝えください。