【この記事でわかること】

- 終活でやってはいけない8つのこと

- 終活で失敗しないコツ

- 終活と一緒にやっておきたい認知症対策・相続対策

終活とは、自分の最期や亡くなった後の準備をしておくことです。

遺族に迷惑をかけないためや、老後を安心して過ごすために終活をしようと考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、計画を立てずにむやみやたらと終活を始めてしまうと、挫折してしまう恐れもあるのでご注意ください。

終活で失敗しないようにするには、必要に応じて家族や親族、司法書士や弁護士に相談することも検討しましょう。

本記事では、終活でやってはいけないことや終活で失敗しないコツを解説します。

終活については、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

1章 終活でやってはいけないことは? 8つの失敗パターン

終活で失敗してしまうパターンは、主に下記の通りです。

- 計画を立てずにやみくもに取り組む

- 物が多すぎて生前整理に挫折してしまう

- 生前整理に漏れが発生してしまう

- 要件を満たしていない遺言書を作成してしまう

- 自己中心的なエンディングノートを作成してしまう

- エンディングノートに遺言内容を記載してしまう

- 家族に終活をしたことを伝えない

- 終活が完了しないうちに認知症になってしまう

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 計画を立てずにやみくもに取り組む

計画を立てずに終活を始めてしまうと、途中でモチベーションが低下し、挫折してしまう恐れもあります。

また、自分が手を付けやすい部分から終活に取り組んだ結果、途中で病気やケガになり、終活が完了しない可能性もあるでしょう。

1-2 物が多すぎて生前整理に挫折してしまう

生前整理をしようと決意したものの、物が多すぎて何から始めて良いかわからず挫折してしまうケースも多くあります。

高齢になってから生前整理を始めると、大きな家具などを自分で捨てることが難しい場合もあるでしょう。

生前整理を進める際には、決して無理をせず、必要に応じて家族や業者に頼ることをおすすめします。

生前整理の流れについては、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

1-3 生前整理に漏れが発生してしまう

自分の財産を整理しようとしたものの漏れが発生してしまうと、相続発生後の遺族の負担を軽減できません。

特に、近年ではスマホやパソコンを使いこなす高齢者も増えており、生前整理では下記のようなデジタル遺産の漏れが発生しやすくなっています。

- ネット銀行やネット証券の口座

- マイレージ

- 仮想通貨やNFTアート

生前のうちに財産目録を作成しようと考えているのであれば、上記についても忘れずに記録しておきましょう。

他にも、資産とは異なりますが、下記などについても記録しておくことをおすすめします。

- SNSアカウント

- 契約中のサブスク

- クラウドデータ

上記について記録しておくと、遺族がアカウント削除やサブスク契約の解約手続きをしやすくなるはずです。

1-4 要件を満たしていない遺言書を作成してしまう

遺言書を作成するときには、法的な要件を満たすものを作成しましょう。

遺言書にはいくつか種類がありますが、それぞれ法的要件が決められています。

例えば、すべて自筆で作成する必要がある自筆証書遺言は、下記の要件を満たさなければなりません。

- 遺言者が自筆で全文書く

- 作成日を自筆で書く

- 署名する

- 印鑑を押す

- 決められた方法で訂正する

遺言書を自分で作成しようとすると、形式不備による無効リスクがあるので、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してから作成すると良いでしょう。

1-5 自己中心的なエンディングノートを作成してしまう

エンディングノートを作成する場合、あまりにも自分本位な内容を書くのはやめましょう。

エンディングノートは、自分に何かあったときのために様々なことを記しておくノートです。

エンディングノートには、葬儀の希望や終末期医療についての希望を記すこともできます。

しかし、家族が困惑する内容をエンディングノートに記載してしまうと、かえって遺族の負担を増やしてしまう場合もあります。

例えば「自分が亡くなったことを、近しい特定の家族や親族に連絡しないでほしい」などと記載していても、実際には無理な場合もあるでしょう。

遺族としては、故人の遺志と現実的な問題の板挟みになってしまう可能性もあります。

1-6 エンディングノートに遺言内容を記載してしまう

エンディングノートに遺言内容を記載するのは、やめましょう。

エンディングノートは遺言書とは異なり、法的拘束力はないからです。

もちろん、エンディングノートに相続の希望について記載しておくことは認められています。

しかし、遺族がエンディングノートに書かれた内容を実現する義務はありません。

確実に希望の相続を実現したいのであれば、法的な要件を満たした遺言書を作成しておきましょう。

1-7 家族に終活をしたことを伝えない

終活を始めたら、家族にも内容を伝えておきましょう。

遺族の負担を減らすために終活をしていても、家族が把握していない場合、意味がなくなってしまうこともあるからです。

例えば、エンディングノートや財産目録を作成していたものの、家族に保管場所を伝えていなければ、自分の死後に見つけてもらえない可能性もあります。

このような事態を防ぐためにも、終活を始めたことはエンディングノートや貴重品の保管場所などは家族に伝えておくと安心です。

1-8 終活が完了しないうちに認知症になってしまう

終活は、元気なうちに始めておきましょう。

終活が完了しないうちに認知症になると、終活が途中のままになってしまうからです。

また、認知症になり判断能力を失うと、自分で財産管理や契約手続きを行えなくなってしまいます。

認知症による資産凍結を防ぐためにも、終活だけでなく、認知症対策や相続対策を進めておくと良いでしょう。

認知症対策や相続対策については、本記事の3章で詳しく解説します。

2章 終活で失敗しないコツ

終活で失敗しないようにするには、本記事の1章で解説した内容とともに、下記なども意識しておくと良いでしょう。

- 計画的に終活を進める

- 家族・親族に手伝ってもらう

- 司法書士・弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する

- 家族・親族の気持ちを考えながらエンディングノートを作成する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 計画的に終活を進める

やみくもに終活を始めるのではなく、計画を立ててから作業を進めていきましょう。

生前整理やエンディングノートの作成、認知症対策など、終活で行うべきことは多岐にわたります。

気が向いた作業から進めるのではなく、体力が残っているうちに生前整理や不用品の処分をするなど計画的に行うことが重要です。

2-2 家族・親族に手伝ってもらう

終活を自分だけで行うのが難しい場合は、家族や親族に手伝ってもらうことも検討しましょう。

例えば、大きな家具や家電の処分は、若い人に頼った方がスムーズに進められるはずです。

老後の住まいや介護についても、自分の希望を一方的にエンディングノートに記載するだけでなく、家族に意思を伝えておいたり、家族の希望も聞いておいたりすると良いでしょう。

2-3 司法書士・弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する

遺言書を作成するのであれば、司法書士や弁護士に依頼して公正証書遺言を作成してもらいましょう。

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書であり、作成後は原本を公証役場にて保管してもらえます。

公正証書遺言には下記のメリットがあり、他の遺言の形式と比較して高い信頼性があります。

- 公証人が作成するため、形式不備による無効リスクをほぼなくせる

- 原本を公証役場で保管してもらえるため、紛失や改ざんリスクがない

- 相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが不要である

遺族の負担や、遺言書に関するトラブルを減らしたいのであれば、公正証書遺言の作成をおすすめします。

遺言書作成時には遺言執行者を選任しよう

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

2-4 家族・親族の気持ちを考えながらエンディングノートを作成する

エンディングノートを作成する際には、家族や親族の気持ちを考えながら書いていきましょう。

エンディングノートには自分の希望を書けますが、自分に何かあったときに、家族や親族が読むことを考えた上で作成することをおすすめします。

例えば、自分に何かあったときに必要な情報をまとめておくだけでなく、家族に対する感謝の気持ちなどを書いても良いでしょう。

3章 終活と一緒にやっておきたい認知症対策・相続対策

終活を行う際には、同時に認知症対策や相続対策も行うことをおすすめします。

認知症対策を行えば、認知症による資産凍結リスクも防げますし、相続対策を行えば希望の人物に遺産を受け継げます。

認知症対策や相続対策には、主に下記のものがあります。

- 家族信託

- 遺言書の作成

- 生前贈与

- 任意後見制度

- 生命保険の加入

それぞれ詳しく解説していきます。

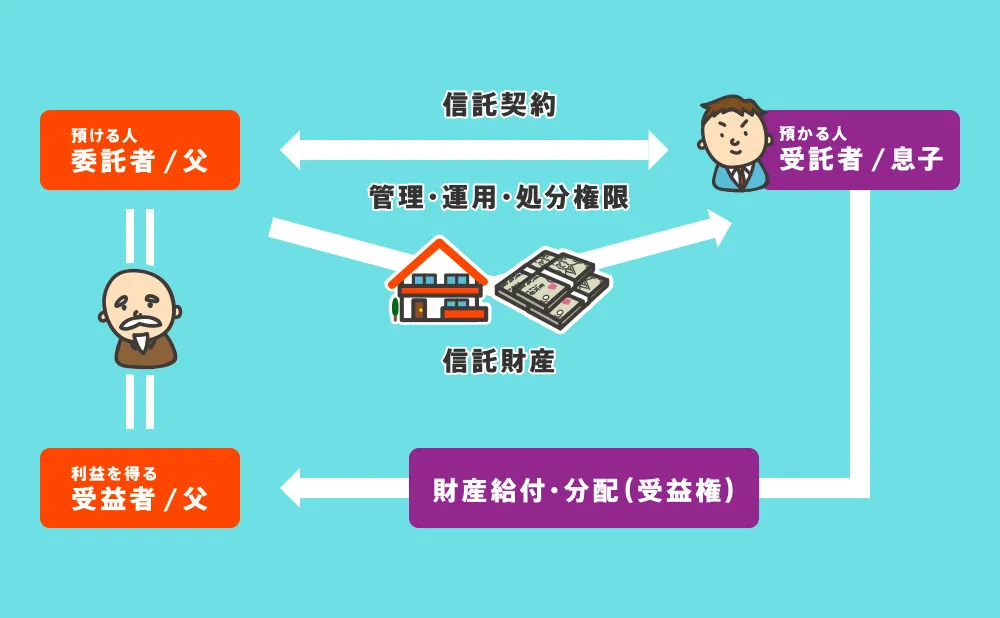

3-1 家族信託

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を依頼する制度です。

元気なうちに家族信託の契約を結んでおけば、自分が認知症になり判断能力を失った後も、受託者に財産の管理や運用、処分を行ってもらえます。

家族信託は柔軟な財産管理を行える点が特徴であり、信託契約書の内容によっては賃貸不動産の管理や自社株の管理も可能です。

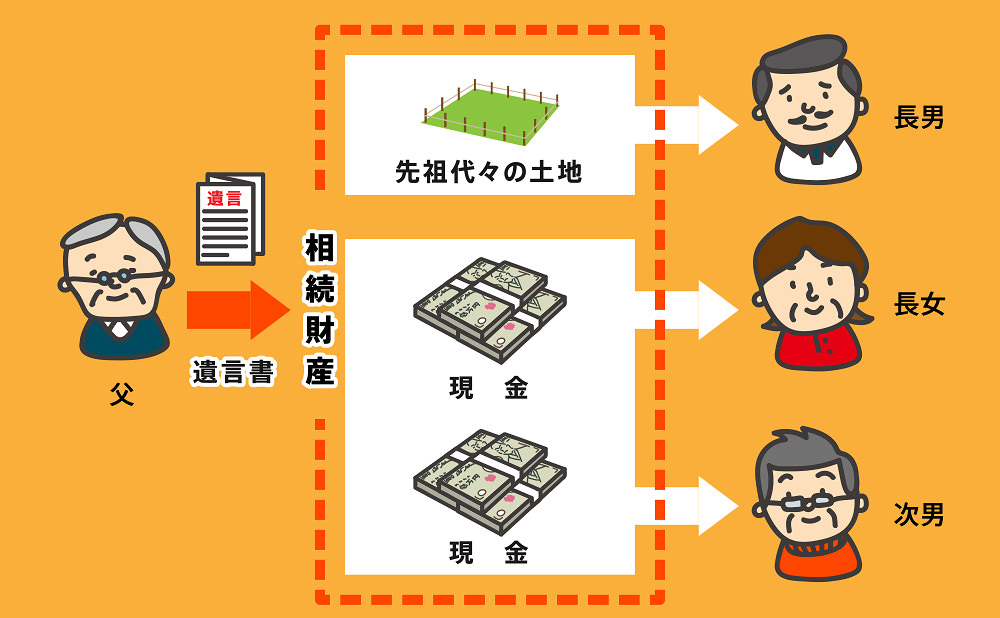

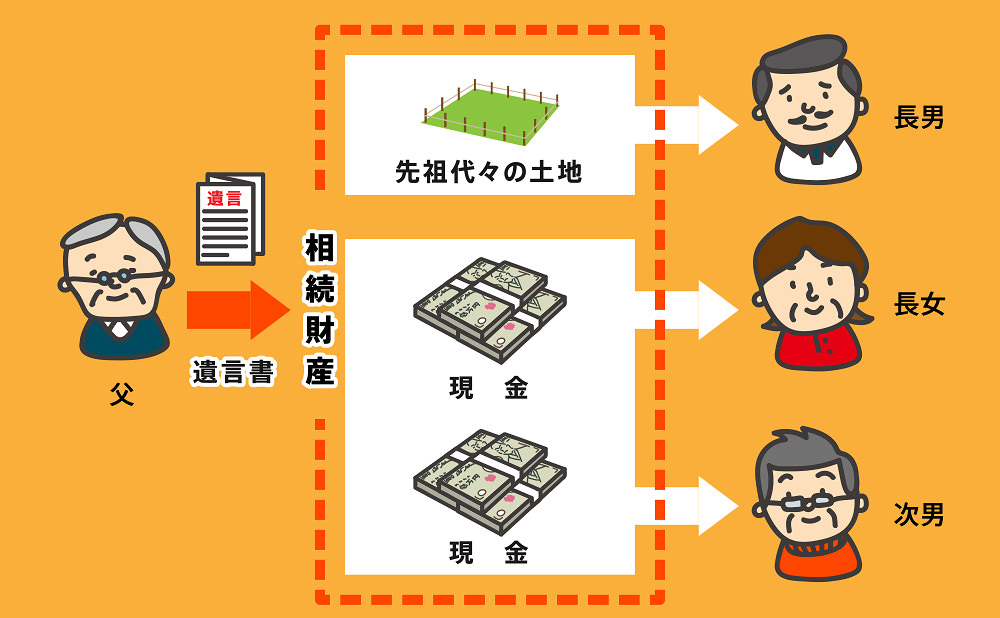

3-2 遺言書の作成

元気なうちに遺言書を作成しておけば、自分が亡くなったときに財産を受け継ぐ人物を指定可能です。

例えば、自分と同居してくれた長男に土地および自宅を相続させたい、預貯金は長女・次男で分けてほしいなどといった指定も行えます。

遺言書には複数の種類がありますが、信頼性を高めたいのであれば、先述の通り公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。

3-3 生前贈与

元気なうちに生前贈与を行っておけば、自分の資産を希望の人物に譲れます。

例えば、親から子供に生前贈与を行えば資産の所有権が親から子供に移るので、子供が自由に財産を管理、処分可能です。

ただし、年間110万円を超える贈与を受け取ると、贈与税がかかる点に注意しましょう。

贈与税には控除や特例も用意されており、利用すれば贈与税を大幅に節税することも可能です。

3-4 任意後見制度

任意後見制度とは、元気なうちに任意後見人と契約を結び、自分が認知症になり判断能力を失ったタイミングで財産管理や契約手続きのサポートを任意後見人に任せる制度です。

任意後見契約では、後見人となってくれる人物や後見内容をある程度自由に決められます。

そのため、柔軟な財産管理を行いたい人や家族や親族に後見人を任せたい場合は、利用を検討しても良いでしょう。

ただし、任意後見制度の利用を開始する際には、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

任意後見監督人には司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることも多く、専門家が選任された場合は月額報酬がかかります。

このように、任意後見制度は利用開始後にランニングコストがかかることを理解しておきましょう。

家族間で財産管理や契約を完結させたい、ランニングコストを抑えたいのであれば、家族信託を活用することをおすすめします。

3-5 生命保険の加入

生命保険に加入しておけば、自分が亡くなったときに、まとまった現金を家族や親族に遺せます。

生命保険で相続対策を行うメリットには、主に下記のものがあります。

- 生命保険金は受取人固有の財産として扱われるため、原則として遺産分割の対象にならない

- 生命保険金は相続発生後、比較的すぐに振り込んでもらえる

- 生命保険金を葬儀費用や入院費用、遺族の生活費にも充てられる

- 受取人が法定相続人の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用できる

例えば、子供が3人いて遺産分割の際に揉めそうであれば、あらかじめ生命保険に加入しておき子供たちが遺産分割協議をしなくてもすむようにするのも良いでしょう。

他にも、生命保険金は遺産分割協議が完了しなくても受け取れるため、葬儀費用や入院費用の支払いなどにも充てられます。

まとめ

終活を始めようと思ったときには、計画を立ててから実行していくことが大切です。

計画を立てずにやみくもに始めてしまうと、挫折する恐れもあるからです。

また、大きな家具の処分など自分1人では難しいことについては、家族や親族、業者を頼ることをおすすめします。

終活はエンディングノートの作成や生前整理、相続対策など多岐にわたります。

何から始めて良いかわからない場合は、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、認知症対策や相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。