- 子供のいない夫婦が終活をしないと起きるトラブル

- 子供のいない夫婦がすべき終活は何か

子供のいない夫婦の終活とは、配偶者の生活と財産を守り、老後・死後の手続きを滞りなく進めるための事前準備です。

遺言書の作成や認知症対策、住まいの準備、身元保証サービスや死後事務委任契約の利用を早期に整えることで、配偶者が全財産を受け取れなかったり、判断力低下で口座や不動産が動かせなくなったりするリスクを避けられます。

本記事では、子供のいない夫婦が終活をしないと起きうるトラブルや、どんな終活をすべきかについて、詳しく解説していきます。

なお、終活については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 子供のいない夫婦が終活をしないと起きるトラブル

夫婦に子供がいない場合、終活を怠ると相続や財産管理において、様々なトラブルが発生する可能性があります。

具体的には、下記のトラブルなどが起きる恐れがあります。

- 配偶者がすべての遺産を相続できない

- 認知症になり判断能力を失い財産管理できなくなる

- 夫婦が亡くなったときに円滑に手続きを行えない

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 配偶者がすべての遺産を相続できない

子供のいない夫婦の相続では、遺言がなければ配偶者が全財産を単独で受け取れない可能性があります。

法定相続では、直系尊属や兄弟姉妹が共同相続人となるため、配偶者がすべての遺産を受け取りたいなら遺言書を用意しておきましょう。

法律では、相続人になれる人物および優先順位は、下記のように決められています。

なお、優先順位の高い人物が1人でもいる場合、優先順位の低い人物が相続権を持つことはありません。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

|---|---|

| 第1順位 | 子供や孫 |

| 第2順位 | 両親や祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

例えば、夫が亡くなり、子供がおらず両親や祖父母もすでに他界している場合、遺された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者がすべての遺産を受け取るためには、遺言書の作成など相続対策をしておく必要があるのでご注意ください。

1-2 認知症になり判断能力を失い財産管理できなくなる

夫婦のどちらかが認知症になり、本人の判断能力が低下した場合、財産管理が困難になることがあります。判断能力が失われると、預貯金の入出金や不動産売却が行えなくなってしまうからです。

認知症になり判断能力を失った人の財産管理をするには、成年後見制度を利用する必要があります。

しかし、成年後見人に司法書士や弁護士などの専門家が選ばれると、報酬がかかり続けるなどのデメリットもあるので注意しなければなりません。

子供のいない夫婦の場合、親族の誰が後見人になるかで揉めることもありますし、親族が後見人に選ばれない場合もあるでしょう。

そのため、元気なうちに家族信託や任意後見制度を利用して、認知症対策をしておくことが大切です。

1-3 夫婦が亡くなったときに円滑に手続きを行えない

子供がいない夫婦の一方が亡くなると、遺された配偶者1人では、死後に発生する様々な手続きを行うことが難しい場合もあります。

死後に行うべき手続きとしては、下記のものなどがあげられます。

- 通夜や葬儀

- 納骨・埋葬

- 電気やガス等の停止

- 入院していた病院や介護施設の費用の支払い

- 自宅や介護施設の片付け

遺された配偶者も高齢であることが多いため、1人で手続きを行うことが難しかったり、遠縁の親族に迷惑を掛けたくないと感じたりすることもあるでしょう。

この場合、夫婦ともに死後事務委任契約を結んでおき、死後の負担を減らすことも検討しておく必要があります。

2章 子供のいない夫婦がすべき終活6選

子供のいない夫婦は、自分たちに何かあったときに備えて、元気なうちから終活をしておくことをおすすめします。

終活といっても様々なものがありますが、特に行うべきものは、主に下記の通りです。

- 老後の住まいについて準備を進める

- 介護施設の見学・手続きをしておく

- 遺言書を作成しておく

- 認知症対策をしておく

- 身元保証サービスの利用を検討する

- 死後事務委任契約の利用を検討する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 老後の住まいについて準備を進める

子供のいない夫婦にとって、老後の住まいは非常に重要な問題です。

健康なうちは自宅での生活を維持できても、高齢になるにつれてバリアフリーの環境が必要になったり、買い物や病院へのアクセスが課題になったりするからです。

また、高齢になり夫婦のみで暮らすことが難しくなったとしても、同居してくれる子供もいません。

そのため、早い段階から老後の住まいについて検討を始めておきましょう。

老後の住まいの選択肢には、主に下記などがあります。

- 現在の自宅をリフォームする

- 現在の自宅から住み替える

- 高齢者向け住宅やまた、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を利用する

老後の住まいの選択肢については、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

2-2 介護施設の見学・手続きをしておく

子供のいない夫婦は老後の住まいだけでなく、介護施設の見学や手続きも事前に行っておきましょう。

介護が必要になってから施設を探しても、希望する施設に空きがないことや、手続きが煩雑であり負担になることがあるからです。

そのため、健康なうちに複数の施設を見学し、下記などの項目を確認しておくと安心です。

- どんなサービスを受けられるのか

- 医療との連携体制

- 施設の雰囲気

- 入居時の費用や月額料金

- 入居時に身元保証人が必要か

子供のいない夫婦の場合、入居時に身元保証人の確保が難しい場合があります。

身元保証人を用意しなければならないかどうかを確認しておき、場合によっては身元保証サービスの利用も検討しておきましょう。

2-3 遺言書を作成しておく

子供のいない夫婦は、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、配偶者のみが遺産を相続できるとは限らないからです。

例えば、故人に兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり遺産分割をしなければなりません。

配偶者にすべて遺産を相続させたい場合や、相続トラブルを回避したい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で配偶者にすべての遺産を相続させると指定しておけば、兄弟姉妹との遺産分割の問題は生じません。

遺言書には、①自筆証書遺言や②公正証書遺言、③秘密証書遺言がありますが、信頼性が高く検認手続きも不要である公正証書遺言を作成することをおすすめします。

2-4 認知症対策をしておく

子供のいない夫婦は、認知症対策もしておきましょう。

認知症になり判断能力を失うと、財産管理や契約手続きを行えなくなるからです。

認知症対策を十分に行っていないと、下記などの事態も起こり得ます。

- 銀行口座が凍結されてしまい、入出金を行えなくなる

- 自宅を売却できず、施設への入所費用を捻出できない

認知症対策には、家族信託や任意後見制度などがあります。

詳しく見ていきましょう。

2-4-1 家族信託の利用を検討する

家族信託とは、信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

元気なうちに家族信託を契約しておけば、認知症になり判断能力を失った後も、受託者に財産を管理してもらえます。

家族信託は柔軟な財産管理を行えるのがメリットであり、契約内容によっては不動産の売却やリフォームなども行えます。

家族信託は、甥や姪などを受託者として設定することも可能です。

家族信託の契約書を作成する際には、様々な状況を想定しておく必要があります。

自分たちで契約書を作成することは現実的ではないので、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

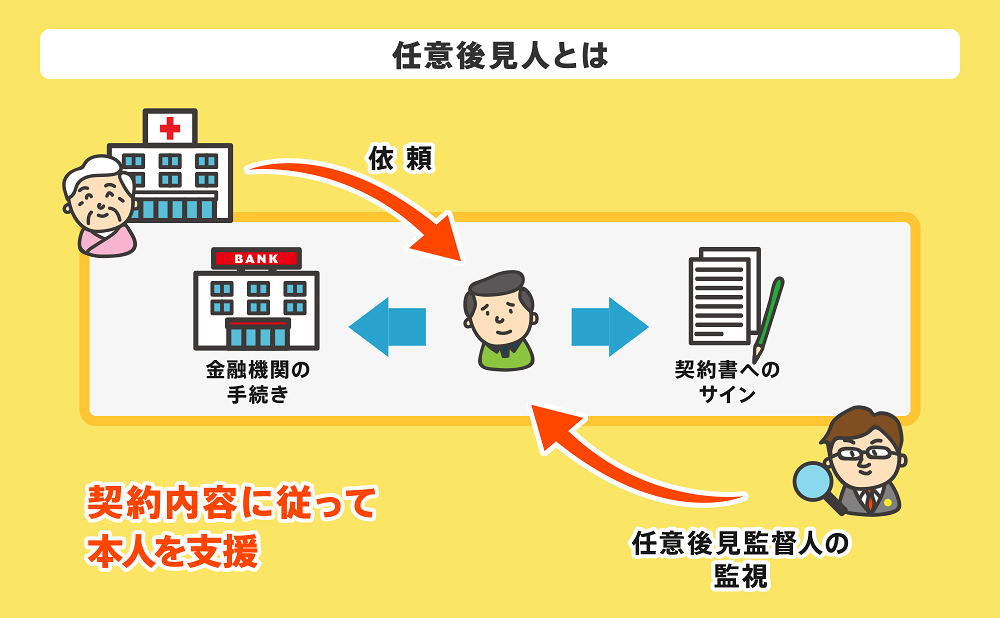

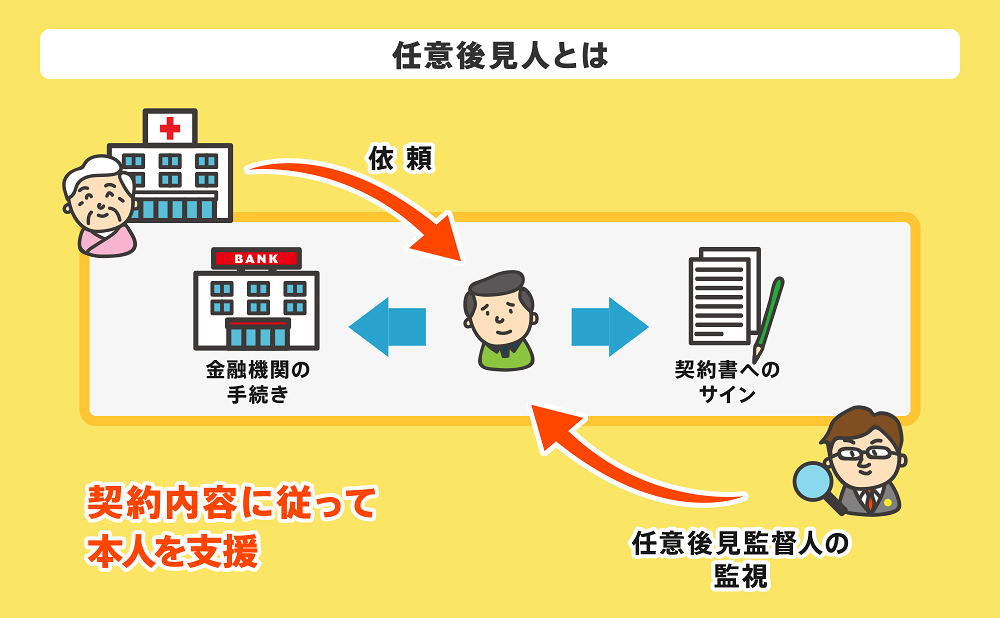

2-4-2 任意後見制度の利用を検討する

任意後見制度とは、本人が元気なうちに後見人を選び、将来、判断能力が低下した際に財産管理や契約手続きをサポートしてもらう制度です。

任意後見制度は法定後見制度と異なり、自分で後見人を選べたり、契約内容をある程度自由に決められたりするメリットがあります。

司法書士や弁護士といった専門家に後見人になってもらうこともできるため、頼れる親族がいない場合などは任意後見制度の利用を検討しておくと良いでしょう。

2-5 身元保証サービスの利用を検討する

子供のいない夫婦は、身元保証サービスの利用も検討しておくと安心です。

身元保証サービスとは、高齢者の日常支援や病院への入院、施設への入居をする際に保証人になってくれるサービスです。

身元保証サービスは、保証人になってくれるだけでなく、下記のサービスなどを提供してくれる場合もあります。

- 日常生活のサポート

- 入院や入居時の身元保証

- 緊急時の駆けつけサポート

- 亡くなる前後のサポート

子供がおらず、親族も遠方に住んでいて頼れない場合などは、身元保証サービスを利用すれば、安心して老後の生活を送れるはずです。

ただし、身元保証サービスは運営会社ごとにサービスの内容や費用が異なるため、利用時には複数の業者のサービスや費用を比較検討しておきましょう。

2-6 死後事務委任契約の利用を検討する

子供のいない夫婦は、一方が亡くなったときに備えて、死後事務委任契約の利用も検討しておきましょう。

死後事務委任契約とは、人が亡くなったときに発生する様々な手続きを第三者に行ってもらうように決めておく契約です。

人が亡くなると、葬儀の手配や納骨、役所への届出など様々な手続きをしなければなりません。

これらの手続きは家族や親族が行うものとされてきましたが、子供がいない場合、遺された配偶者が1人ですべて行うのは難しいこともあるでしょう。

死後事務委任契約を結んでおけば、専門家などにこれらの手続きを依頼可能です。

まとめ

子供がいない夫婦の場合、元気なうちから終活をしておくことが非常に大切です。

夫婦の一方に何かあった場合、遺された配偶者が1人で対処することが難しいことも多いからです。

終活といっても様々なものがありますが、中でも、子供がいない夫婦は相続対策や認知症対策、身元保証サービスなどの準備をしておきましょう。

何から始めたら良いかわからない場合や自分たちで準備することが難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続対策や認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

子供のいない夫婦の老後はどうなりますか?

子供のいない夫婦が老後の準備をせずにいると、下記のようなリスクがあります。

・配偶者がすべての遺産を相続できない

・認知症になり判断能力を失い財産管理できなくなる

・夫婦が亡くなったときに円滑に手続きを行えない子供のいない夫婦はお墓をどうすれば良いですか?

子供がいない方がお墓を準備する場合は、永代供養墓や樹木葬といった「承継を前提としないお墓」が適しています。

これらは管理者が供養や管理をしてくれるため、跡継ぎがいなくても安心です。

▶お墓の相続について詳しくはコチラ子供のいない夫婦が老後に備えるにはどうすれば良いですか?

子供のいない夫婦は、信頼できる第三者を後見人や遺言執行者に指定しておくと良いでしょう。

他にも、介護や財産、葬儀の方針を明確にしておくことが大切です。