- 親が認知症になったら施設に入ってもらうべきか

- 親が認知症になったときに入居できる施設・費用相場

- 親が認知症になってから施設に入るまでの流れ

- 親が認知症になったときに施設選び以外にすべきこと

親が認知症になり判断能力を失うと、一人暮らしを続けることや家族による同居介護が難しくなることもあります。

このような事情がある場合は、親には施設に入居してもらい、余生を安心して過ごしてもらうことを考えても良いかもしれません。

認知症になった人が入居できる施設には、特別養護老人ホーム(特養)や介護付有料老人ホームなどがあります。

本記事では、親が認知症になったらいつ施設に入ってもらうべきか、入れる施設とそれぞれの費用相場を解説します。

親が認知症かもしれないと思ったときにすべきことは、下記の記事でも詳しく解説しているので、よろしければお読みください。

目次

1章 親が認知症になったら施設に入ってもらうべき?タイミングはいつ?

「物忘れが激しくなってきた」など親に認知症の症状が表れてきたとしても、すぐに施設に入れなくて良い場合もあります。

認知症になった親に施設に入ってもらうタイミングとしては、一人暮らしを続けるのが難しくなってきたり、家族による介護が限界を迎えたりしたときなどが一般的でしょう。

希望の施設にすぐ入れられるとは限らないため、まずは親の生活を家族や親族で見守りつつ施設に入る準備を進めるケースもあるでしょう。

とはいえ、認知症になった親の介護はいつまで続くか誰にも予想がつかないため、家族や親族が無理なく行うことが非常に大切となってきます。

親が住み慣れた自宅で介護を続けたい、できるだけ家族で介護をしたいと考えるかもしれませんが、介護をする側が倒れてしまわないように施設を利用することも視野に入れておきましょう。

2章 親が認知症になったら入居できる施設とかかる費用

認知症になった親が入居できる施設としては、下記のものが考えられます。

| 施設の種類 | 初期費用の相場 | 月額料金の相場 |

|---|---|---|

特別養護老人ホーム(特養) | 0円 | 5~15万円程度 |

介護付有料老人ホーム | 0円~数千万円と施設によって大きく異なる | 15万円〜 |

| グループホーム | 5万円 | 14〜15万円 |

| サービス付高齢者住宅 | 0円の場合もあり ※介護型の場合は数十万円〜数千万円程度の場合もあり | 5万円~ ※介護型の場合は月額料金も上がる |

それぞれの特徴と費用相場について、詳しく解説していきます。

2-1 特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホームとは、認知症の症状が進行した人や寝たきりで常時介護が必要になった人が入所する施設です。

入居条件は原則として要介護3以上の方であり、地域によっては条件を満たしていても施設に空きがなく入所が難しい場合もあります。

要介護度とは、介護サービスの必要度の度合いを表す指標です。

特別養護老人ホームは、自治体や社会福祉法人が運営しており、費用も下記のように抑えられています。

- 初期費用:0円(ベッド代、寝具代などの負担もかからない)

- 月額料金:5〜15万円程度

要介護度や部屋のタイプ、本人の年金収入や所得によっても料金は異なりますが、年金のみで入所費用を用意できる場合も多くあります。

2-2 介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームとは、民間が運営している老人ホームです。

介護スタッフが常駐しており、食事・入浴など日常的な介助を受けられるのが特徴となっています。

少し前は特別養護老人ホームと比較して料金が高額であり、入所したくても費用を用意できず入所できないといった悩みを抱える人もいましたが、近年では比較的安価な料金プランを設定している施設もあります。

初期費用は0円のところもあれば数千万円近くかかる場合もあり、月額費用も施設によって異なりますが、下記のように設定されているところが多いです。

【月額費用の例】

- 介護サービス費(自己負担分):2万1,000円

- 居住費(家賃・管理費):15万円

- 食費:6万円

- その他の費用:2万円

- 合計:25万1,000円

現役時代の年金の加入状況や収入によっては、本人の年金のみでは入所費用を払えない場合もあるでしょう。

2-3 グループホーム

グループホームとは、認知症になった高齢者がスタッフによる介助を受けながら生活できる介護施設です。

これまで解説した特別養護老人ホームなどと比較して小規模であり、5〜9人で構成されるユニットごとに役割を分担して、自ら家事を行うのが特徴となっています。

自分たちで家事など役割分担をするスタイルのため、毎月かかる費用は生活費や食費を含めて14〜15万円程度と比較的負担が少ないのも特徴といえるでしょう。

2-4 サービス付高齢者住宅

サービス付高齢者住宅とは、バリアフリーに対応した設備と常駐スタッフによるサポートを特徴とする賃貸住宅です。

常駐スタッフから介護サービスを受けられる介護型と、外部の介護サービスを利用する一般型があります

サービス付高齢者住宅は物件の立地や広さによっても異なりますが、物件選びにこだわれば5万円程度からでも物件が見つかる場合もあります。

ただし、外部の介護サービスを追加で受ける場合や介護型のサービス付高齢者住宅に入るとなると家賃以外にも費用がかかる点に注意しなければなりません。

特に、介護型のサービス付高齢者住宅は初期費用が数十万円から数千万円かかる場合もあるので、施設によって費用が大きく変わってくると理解しておきましょう。

3章 親が認知症になってから施設に入るまでの流れ

親が認知症になったときには、施設への入所自体の是非や施設選びについて、本人と家族の間で話し合いを持つことがまず大切です。

そして、入所先の施設を見学、体験して入所を決定するといった流れです。

親が認知症になってから施設に入るまでの流れは、下記の通りです。

- 本人と家族で話し合いを進める

- 施設について調べる

- 施設見学・体験入所をする

- 施設と契約し入所する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 本人と家族で話し合いを進める

施設入所を決めるにあたり、まずは本人含む家族で話し合いを行いましょう。

具体的には、下記について話し合っておくと今後の方針を決めやすくなるはずです。

- 本人の介護や終末期医療、葬儀に関する希望

- 家族や親族の状況

- 誰に介護してもらいたいか

- 介護費用はいくらあるのか

- 介護費用をどのように使いたいか

家族や親族の状況によっては、本人の希望に100%沿うことが難しい場合もあります。

その場合でも、本人の希望をあらかじめ確認しておき、関係者全員にとってベストな選択肢を考えていくことが大切となってきます。

STEP② 施設について調べる

本人と家族、親族で話し合い、介護や施設入所の方向性が決定したら、施設に関する情報を集めていきましょう。

施設について調べるときには、事前に下記の条件を整理しておくことをおすすめします。

| 条件 | 補足・確認すべきこと |

|---|---|

| 費用 |

|

| 立地 |

|

| 設備 |

|

| サービス内容 |

|

| サポート体制 | 介護・看護職員が24時間体制で見守ってくれるか |

本記事の2章で解説したように、認知症になった人が入居できる施設はいくつか種類があるので、この時点ではできるだけ多くの情報を集めておきましょう。

STEP③ 施設見学・体験入所をする

希望条件にマッチした施設が見つかったら、見学や体験入所の準備を進めましょう。

万が一、希望条件にすべて一致する施設が見つからない場合は、条件ごとに優先順位を設定して、できるだけ希望に合う施設を探しましょう。

施設見学や体験入所時には、下記の点を確認しておくことをおすすめします。

- スタッフの様子

- 施設の雰囲気

- 食事の様子、内容

パンフレットやホームページと実際の雰囲気は異なる場合もあるので、納得がいくまで見学しておきましょう。

施設契約や入所までに余裕がある場合は、体験入所を行い、本人と施設、スタッフが合うかも確認しておくとより安心です。

STEP④ 施設と契約し入所する

希望の施設を見つけられたら契約を結び、入所となります。

入所時に初期費用がかかる施設もあるので、金額や支払いタイミングを忘れずに確認しておきましょう。

また契約時には「重要事項説明書」をもとに説明されるはずなので、不明点は必ずその場で確認しておきましょう。

4章 認知症になった親が施設を拒むときの対処法

親の性格や状況によっては、認知症になっても施設入所を拒むケースもあります。

親が施設入所を嫌がる場合は、下記の方法で対策しましょう。

- 本人が嫌がる理由を聞いてみる

- 本人・家族で何度も話し合う

- 見学や体験をして施設の暮らしを理解する

- 第三者に介入してもらう

- ショートステイをしてみる

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 本人が嫌がる理由を聞いてみる

まずは、本人が施設を嫌がる理由を丁寧に聞き出してみましょう。

施設を嫌がる理由としては、下記のものが考えられます。

- 住み慣れた自宅、地域を離れるのが嫌

- 介護費用がかかってしまうのが嫌(遺産を多く遺したいと考えてくれている)

- 自由な暮らしを続けたい

- 他の入所者やスタッフとの関わりが面倒に感じる

- 施設に入ったら家族や親族が会いに来てくれないのではと不安に思う

- 施設に入居することになるのは、プライドが許さない

家族や親族が考えている理由と本人が実際に嫌がっている理由が異なるケースも多いので、実際に確認してみることが大切です。

4-2 本人・家族で何度も話し合う

本人から入所を嫌がる理由を聞き出すだけでなく、本人と家族を交えて何度も話し合いを行うことも大切です。

本人が施設入所を拒んでいても、家族の状況からどうしても自宅介護が難しい場合もあるでしょう。

しかし、本人が施設入所を嫌がる中、強引に推し進めようとすると余計に反発したり、孤独に感じてしまったりする恐れもあります。

そのため、家族や親族が施設に入所してほしいと考える理由を説明する際には、言葉を選び感情的になりすぎないように工夫しましょう。

- プロに介護を任せて安心して老後を過ごしてほしい

- 同じ悩みを抱えている人や同じ年代の人と無理のない範囲で楽しく過ごしてほしい

- 施設に入所したからといって、家族や親族に会えなくなるわけではない

4-3 見学や体験をして施設の暮らしを理解する

実際に施設の見学や入所体験を通じて、施設の雰囲気や暮らしを理解してもらうのも良いでしょう。

高齢者によっては、介護施設やグループホームについてネガティブなイメージを持っていることもあるからです。

- 介護スタッフや入所者とは世間話などを楽しめる

- 施設の食事は栄養バランスも良いし、季節に合ったものが出る

- 施設では、夏祭りやお月見など季節のイベントもある

- 個室タイプの部屋を選べばプライバシーも確保される

上記のように、施設の悪いイメージを払拭しポジティブな印象を持てるようになれば、入所への抵抗感を減らせるでしょう。

4-4 第三者に介入してもらう

本人と家族による話し合いでは問題が解決しない場合や本人が意固地になってしまうケースでは、ケアマネジャーや地域包括支援センターのスタッフに間に入ってもらうのもおすすめです。

子供や孫からの意見は素直に聞き入れなくても、専門家や第三者の意見であれば受け入れてくれるケースもあります。

4-5 ショートステイをしてみる

施設に入所しなければいけないことは理解しているものの踏ん切りがつかず悩んでいる場合は、まずはショートステイから試してみることをおすすめします。

ショートステイ(短期入所)では、体験入所と同様に施設の雰囲気をつかむこともできますし、入所した際の居心地の良さも確認できます。

加えて、ショートステイであれば、決まった期間だけ利用したら、再び自宅に戻ってこられるといった安心感もあるはずです。

まずはショートステイを利用してみて自宅以外の居場所を作る、家族以外と話す機会を増やしてみることも考えてみましょう。

5章 親が認知症になったら施設選び以外にすべきこと

「物忘れが増えてきた」「会話がかみあわなくなってきた」など親に認知症の症状が表れだしたら施設選び以外にも、病院の受診や相続対策、認知症対策を行っておきましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 医師による診察を受けてもらう

親が認知症かもしれないと感じたら、できるだけ早く医師による診察を受けてもらうことが大切です。

認知症は放置しているとどんどん症状が進行してしまう恐れがありますし、認知症の進行度や種類によっては治療によって進行を遅らせることもできるからです。

認知症の種類によって適切な治療方法が異なるので、認知症を専門としているクリニックや「認知症疾患医療センター」に指定されている病院を受診してみるのが良いでしょう。

5-2 相続対策・認知症対策を行う

親の認知症症状が軽度なうち、認知症かもしれないと感じる程度のうちに、相続対策や認知症対策をできるだけ進めておきましょう。

重度の認知症となり判断能力を失ってしまうと、財産管理や契約行為を行えなくなり相続対策や認知症対策ができなくなってしまうからです。

相続対策や認知症対策には、主に下記の方法があります。

- 家族信託

- 遺言書の作成

- 生前贈与

- 成年後見制度

それぞれ詳しく見ていきましょう。

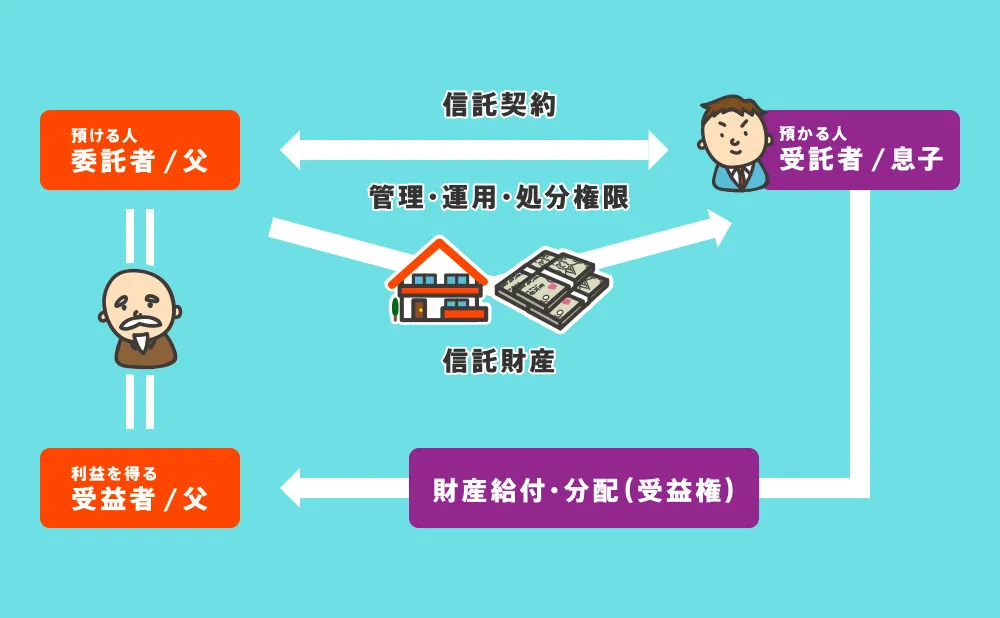

5-2-1 家族信託

家族信託とは、親が元気なうちに家族間で信託契約を結び、契約の範囲内で受託者が信託財産の管理や運用をする制度です。

家族信託を利用しておけば、親が認知症になり判断能力を失った後も受託者である子供などが財産の管理や運用、処分を行えます。

加えて、家族信託は柔軟な財産管理を行えるのが特徴なので、契約内容によっては下記の行為も可能です。

- 子供の判断で親の自宅をバリアフリーなどにリフォームできる

- 子供の判断で親の自宅を売却できる

- 子供が親の現預金を自由に入出金できる

- 子供が親の賃貸用不動産の管理や運用、処分を行える

特に、親が不動産を所有している場合は、家族信託を利用しておくことをおすすめします。

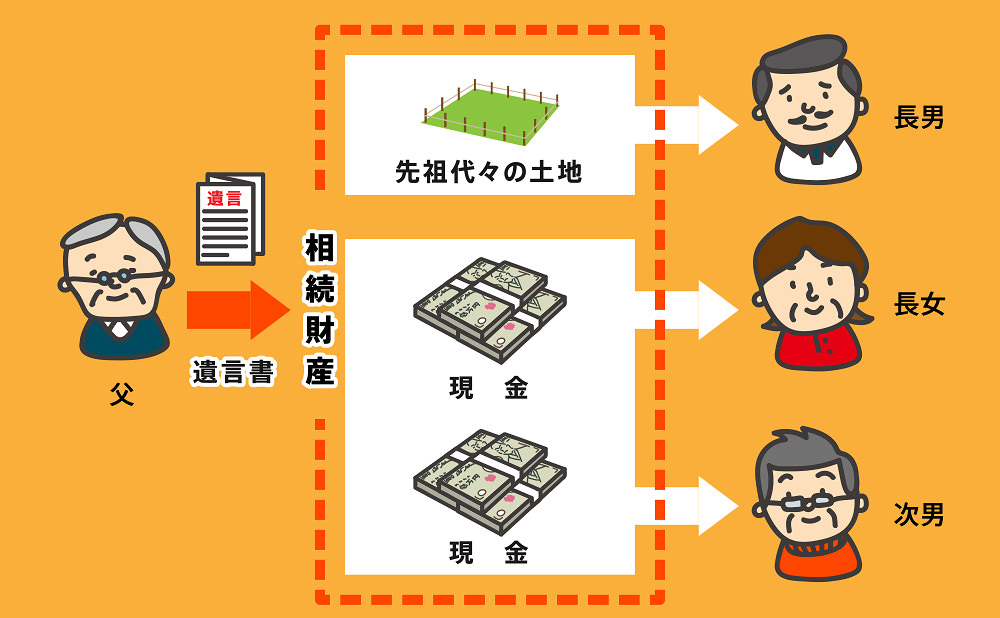

5-2-2 遺言書の作成

遺言書を作成しておけば、親が亡くなったときに希望の人物に財産を相続させられます。

例えば、親と同居してくれていた子供や介護を行ってくれた子供に多く遺産を譲ることも可能です。

ただし、遺言書を作成する際には、下記に注意しなければなりません。

- 遺留分を侵害しない遺言書を作成する

- 認知症になり判断能力を失った人が作成した遺言書は無効になる

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分は遺言内容より優先されるため、偏った内容の遺言書は遺留分トラブルを引き起こす恐れがあります。

また、重度の認知症となり判断能力を失った人が遺言書を作成しても無効となります。

相続発生後に遺言書作成当時の遺言者の判断能力について争われることもあるので、遺言書を作成するなら司法書士や弁護士に相談しながら作成すると良いでしょう。

生前贈与をすれば、相続が発生する前に子供や孫に自分の資産を譲れます。

例えば、施設に入所する前に自宅を子供に贈与してしまえば、子供が自宅を売却し介護費用に充てることも可能です。

ただし、年間110万円を超える贈与を受けると贈与税が課税される場合があるのでご注意ください。

また、生前贈与も贈与者と受贈者の合意が必要なため、贈与者の認知症症状が進行し判断能力が失われてしまうと贈与が認められなくなってしまいます。

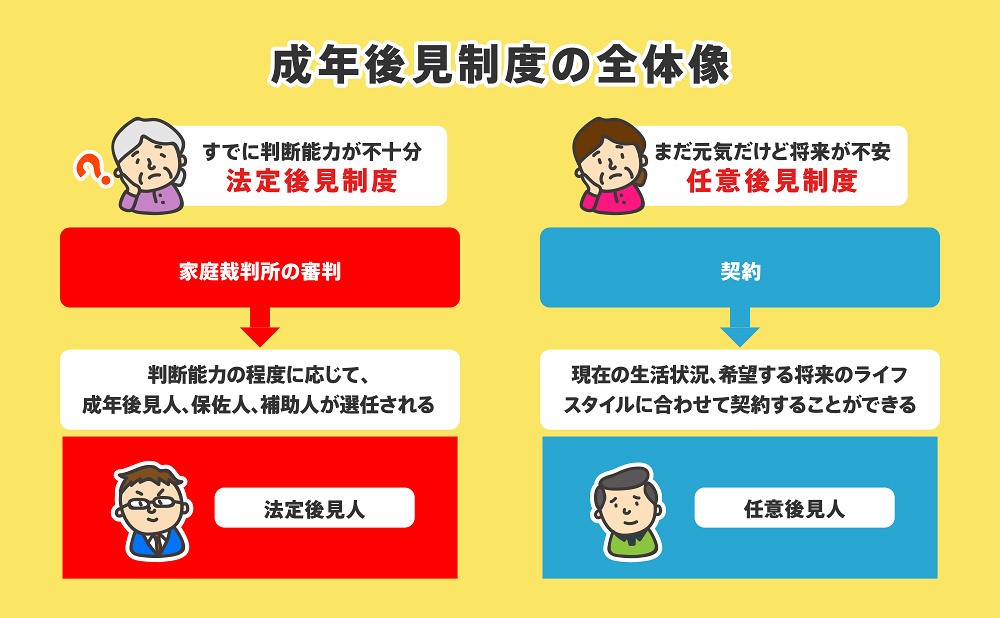

成年後見制度とは、認知症や知的障害によって判断能力が不十分な人の代わりに成年後見人が財産管理や契約行為を行う制度です。

成年後見制度には、①法定後見制度(こちらを成年後見制度と呼ぶ場合もあります)と②任意後見制度の2種類があります。

任意後見制度は自分で任意後見人や後見内容を選べるメリットがありますが、本人の判断能力が残っているうちに任意後見契約を結ばなければなりません。

すでに認知症の症状が進行しており判断能力を失っている場合は、法定後見制度しか利用できないのでご注意ください。

しかし、法定後見制度は希望の人物が後見人として選ばれない可能性がある、司法書士や弁護士が後見人になると報酬がかかり続けるなどのデメリットもあります。

法定後見制度にはデメリットもあるので、本人が元気なうちに家族信託や任意後見制度で認知症対策をしておくことを強くおすすめします。

まとめ

親が認知症になり一人暮らしが難しくなってきたタイミングや家族による介護が難しくなってきたタイミングで、施設入所を検討される人も多いです。

認知症になった人が入居できる施設にはいくつか種類があるので、費用や介護サービス、施設の特徴を踏まえ選ぶと良いでしょう。

認知症になった親が施設への入所を嫌がる場合は、本人が嫌がる理由を聞いてみる、本人と家族で何度も話し合うことが大切です。

また、親が認知症になると介護サービスの手配や施設入所で忙しくなりますが、症状が軽度のうちに相続対策や認知症対策を進めておくことをおすすめします。

相続対策や認知症対策には複数の種類があるので、自分に合う方法を見つけるためにも、司法書士や弁護士に相談することをご検討ください。

グリーン司法書士法人では、認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

介護認定無しで入れる施設はどこですか?

介護認定を受けていなくても入居できる施設としては、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、住宅型有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス) などがあります。

ただし、これらは「自立または軽度の生活支援が必要な方」を想定しており、重度の介護や医療ケアが必要になった場合は入居継続できないケースもあるため、将来の状況変化に備えておくと、より安心です。施設入所にはいくらお金がかかりますか?

施設の種類によって大きく異なりますが、サ高住や住宅型有料老人ホームなどでは、月額でおおむね10〜30万円前後が一般的な相場です。

一方で、医療・介護付きの介護付き有料老人ホームなどを選ぶ場合、月額費用が15〜35万円程度の施設もあります。

施設によって費用に大きく幅があるため、事前に複数の施設を見学して比較することが大切です。