- 成年後見制度を利用するのに適したタイミング

- 成年後見制度を利用する際の注意点

- 認知症の症状が軽度の場合に利用できる成年後見制度以外の対策方法

認知症などにより判断能力を失った方は、自分で財産管理や契約手続きを行うことができず、手続きの際には成年後見人を申し立てなければなりません。

しかし、認知症になった方すべてが成年後見制度を利用しなければならないわけではなく、必要になったときに成年後見人を申し立てると良いでしょう。

成年後見制度にはデメリットもあるので、利用しなくて済むのであれば、無理して利用する必要はないというのが専門家としての意見です。

また、認知症の症状が軽度であれば、家族信託や任意後見制度など別の対策を取れる場合もあります。

本記事では、成年後見制度を利用するのに最適なタイミングはいつかや、成年後見制度を利用する際の注意点を解説します。

1章 成年後見制度を利用する最適なタイミングはいつ?

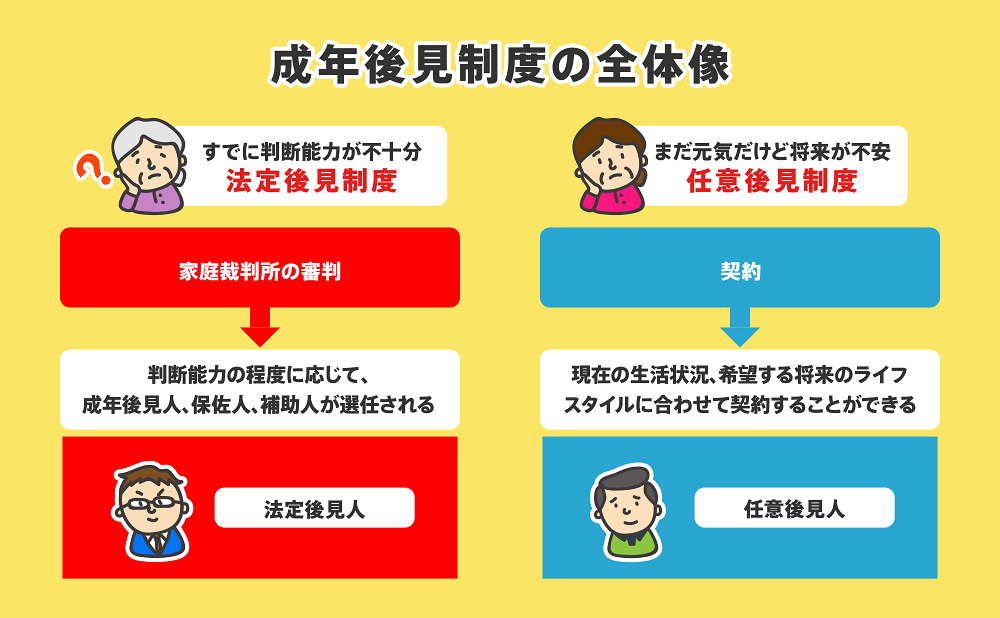

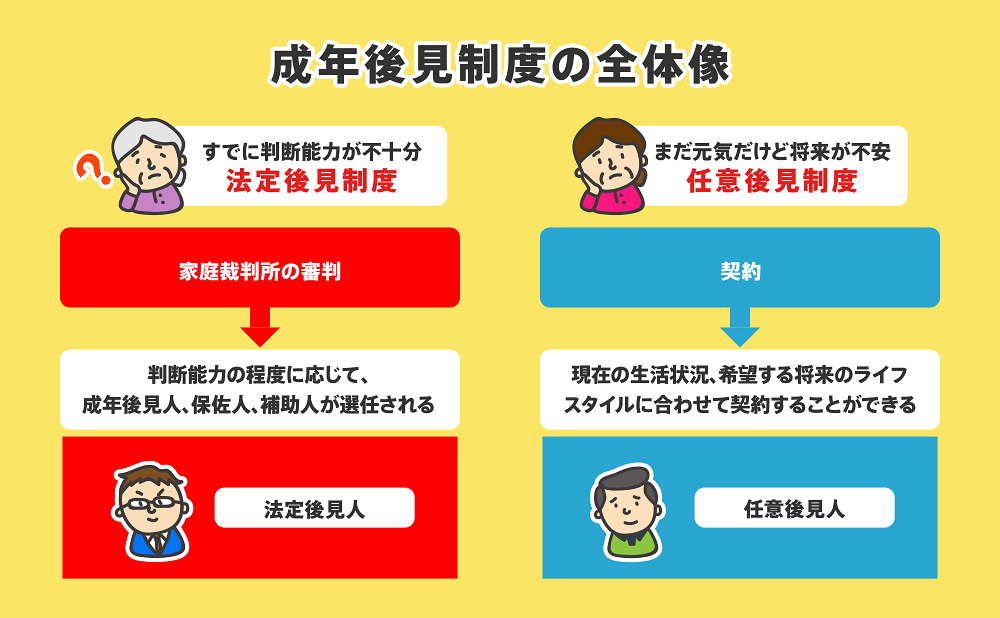

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が社会生活をする上で、不利益を被らないよう代わりに成年後見人が様々なサポートを行う制度です。

成年後見制度を利用すれば、認知症により判断能力を失った人の代わりに預貯金の引き出しや管理などを行えます。

しかし、成年後見制度にはデメリットもあるので、どのタイミングで制度を利用すべきかは、ケースバイケースです。

具体的には、下記のようなタイミングで成年後見制度の利用を検討すると良いでしょう。

- 日常生活を送る上で本人による財産管理が難しくなってきたとき

- 本人の代わりに銀行口座からお金を出金したいとき

- 詐欺や第三者の資産使い込みなどの被害に遭ったとき

- 施設への入所が決まったとき

- 自宅などの不動産を処分したいとき

- 認知症になった人が他の人の相続人になったとき

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 日常生活を送る上で本人による財産管理が難しくなってきたとき

認知症などの症状が進行し、本人が日常的な財産管理を行うのが難しくなったときに、成年後見制度の利用を検討しても良いでしょう。

例えば、下記のような行為があった場合には、成年後見制度を利用した方が良いかもしれません。

- 公共料金などの支払いを忘れる

- 通帳やキャッシュカード、銀行印などの管理が難しくなる

- 金銭感覚が狂ってしまい、お金を使いすぎてしまう

このような状況では、財産が無駄に消費されることを防ぐためにも、成年後見人に管理してもらった方が良い可能性があります。

1-2 本人の代わりに銀行口座からお金を出金したいとき

認知症の症状が進行すると、銀行のATMや窓口での取引が難しくなり、代わりに誰かが手続きする必要が生じる場合があります。

このようなケースでは、本人の代わりに成年後見人が銀行口座から引き出しを行わなければなりません。

銀行口座からの引き出しは、原則として、本人しか行うことができないからです。

銀行によっては、代理人カードを使って、同居家族や子供が代わりに口座からお金を引き出せる場合もあります。

ただし、代理人カードは、あくまでも本人の代わりに口座からお金を引き出すためのカードであり、口座名義人が認知症になり判断能力を失った後は利用することができなくなります。

そのため、代理人カードを用意していたとしても、口座名義人の認知症症状が進行したら、成年後見制度の利用を検討しても良いでしょう。

1-3 詐欺や第三者の資産使い込みなどの被害に遭ったとき

認知症の症状が進行すると、判断能力が低下し、詐欺や悪徳業者に騙されてしまうことがあります。

また、信頼していた第三者が本人の財産を不正に使い込むといった問題も発生しやすくなります。

このような被害を受けた後、再び被害に遭うことを防ぐために、成年後見制度の利用を始めるケースもあるでしょう。

成年後見制度の利用を開始すれば、成年後見人が被後見人の代わりに財産を管理してくれます。

また、成年後見人には取消権も与えられているため、成年後見人の同意なく被後見人が行った契約行為については後からでも取り消せると決められています。

1-4 施設への入所が決まったとき

高齢者や認知症患者が介護施設に入所する際、施設の手続きや契約を適切に進める必要があります。

自分で契約手続きをすることが難しい場合、成年後見人を選任し、代わりに契約手続きを行ってもらう場合もあります。

成年後見人を選任すれば、後見人が契約内容を確認することもできますし、スムーズに入所手続きを進められるはずです。

1-5 自宅などの不動産を処分したいとき

認知症の症状が進行し、本人の判断能力が失われてしまうと、不動産の売却を行えなくなります。

このような状況で、不動産を売却したい場合には、成年後見人を選任しなければなりません。

例えば、本人が認知症になり施設に入所することが決まったものの、費用を捻出できず、自宅不動産を売却したい場合などでは、成年後見人の選任が必要です。

1-6 認知症になった人が他の人の相続人になったとき

認知症が進行した状態で相続人となった場合、成年後見人を選任しなければ相続手続きを進めることができません。

故人が遺言書を用意していなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、認知症になり判断能力を失った相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。

そのため、成年後見制度を利用して後見人を選任し、代わりに遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

このように、成年後見制度の利用開始は、認知症になり判断能力を失ってすぐというよりも、自宅売却や相続手続きなど自分で行えない手続きが発生したタイミングとなることが一般的です。

2章 成年後見制度を利用する際の注意点

成年後見制度には、下記のような注意点があるため、利用を開始する際には慎重に判断しなければなりません。

- 成年後見制度の申立てから利用開始には数ヶ月から半年かかる

- 家族や親族が成年後見人に選ばれるとは限らない

- 成年後見制度は原則として途中でやめられない

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 成年後見制度の申立てから利用開始には数ヶ月から半年かかる

成年後見制度の利用を開始する場合、家庭裁判所への申立てが必要です。

申立て手続きが完了し、後見業務が開始するまでには、数ヶ月から半年程度かかることが一般的です。

成年後見制度の申立てをして、すぐに後見人が選ばれるわけではないのでご注意ください。

特に、必要書類の収集に時間がかかる場合などは、後見業務の開始まで時間がかかってしまいます。

一方で、成年後見制度の申立てをするときには、必要にかられて行うケースがほとんどです。

そのため、成年後見制度の申立て時の状況によっては、「他の相続人もいつまでたっても遺産を受け取ることができない」「自宅を売却できず、施設への入所費用を捻出できない」といった事態も考えられます。

このような事態をできるだけ防ぐためにも、成年後見制度の申立てが必要な状況となったら、できるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

2-2 家族や親族が成年後見人に選ばれるとは限らない

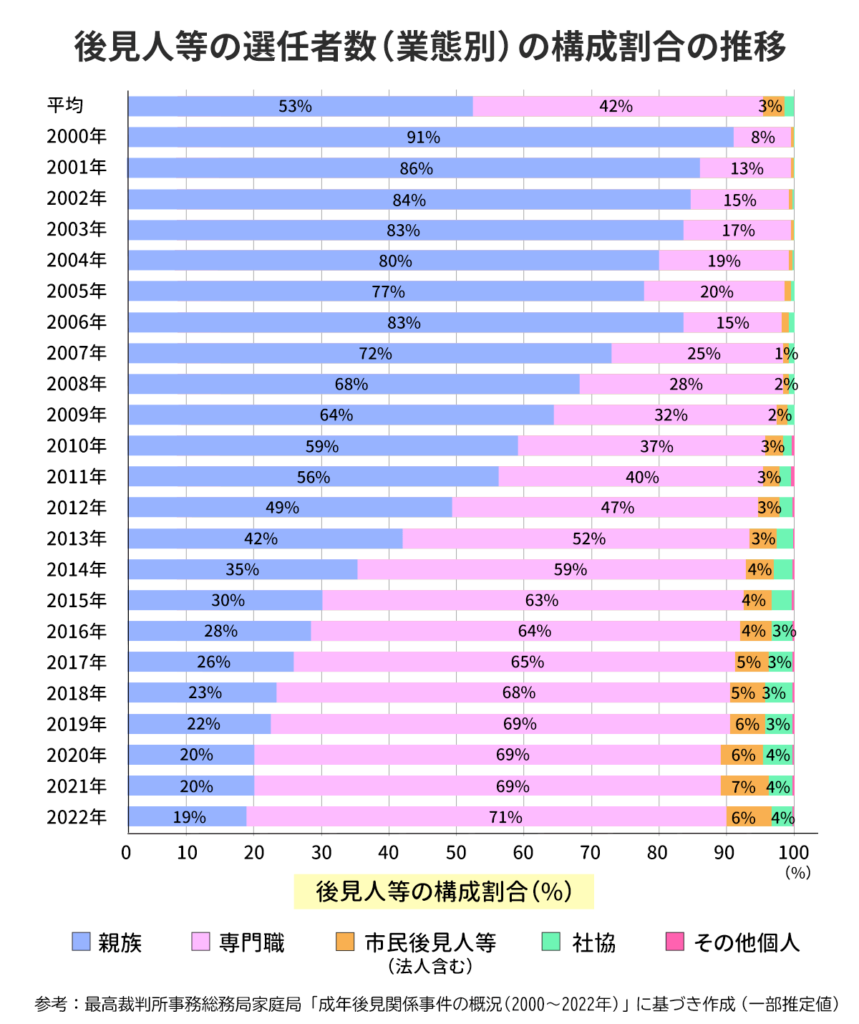

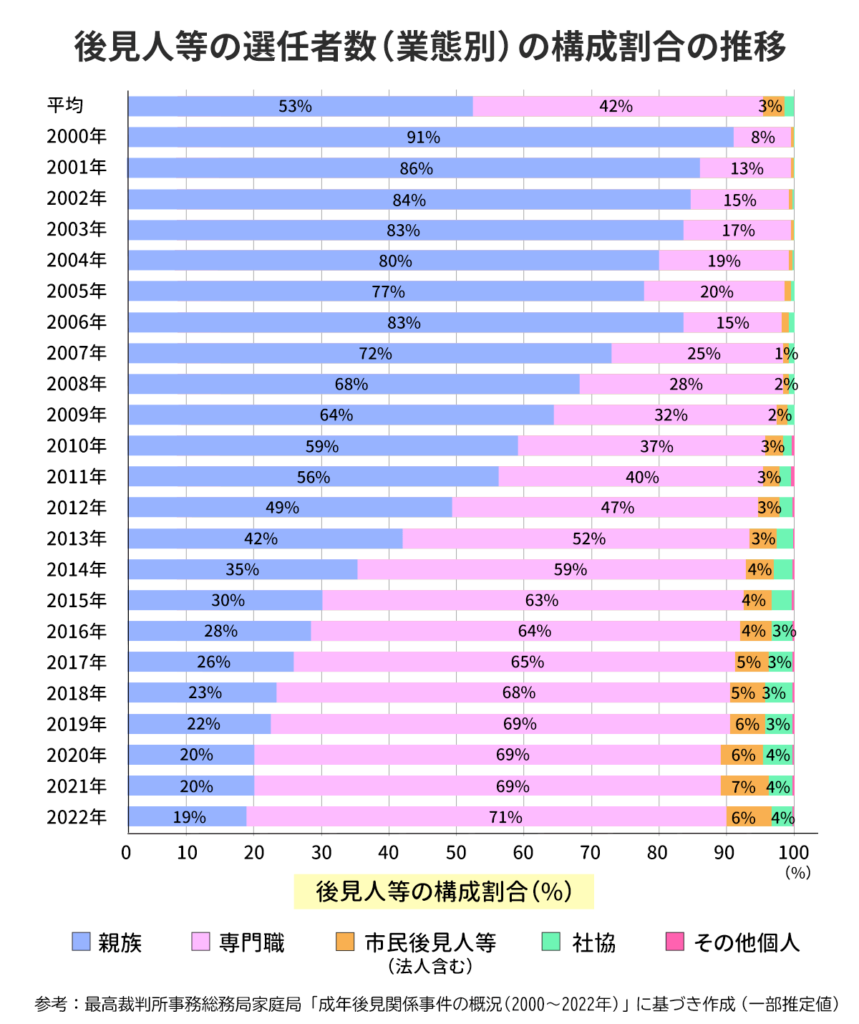

成年後見人は家族や親族が選ばれるとは限らず、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる場合もあります。

実際に、家族や親族ではなく、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれるケースは、年々増えています。

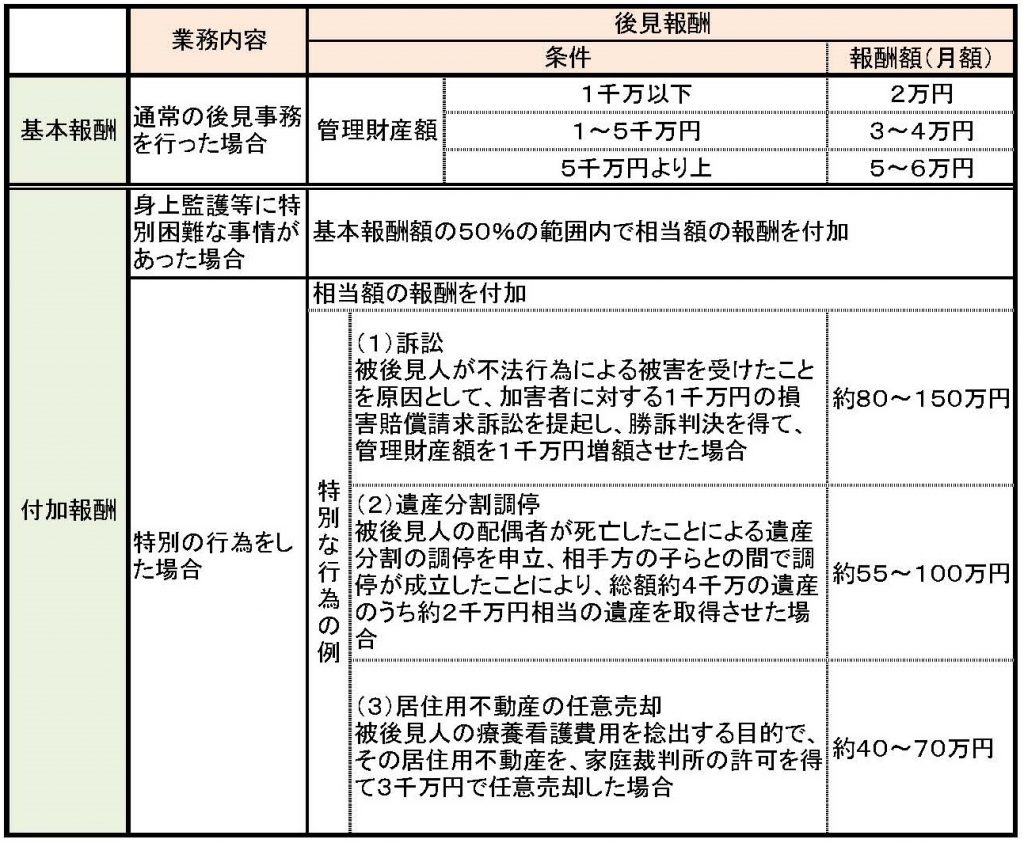

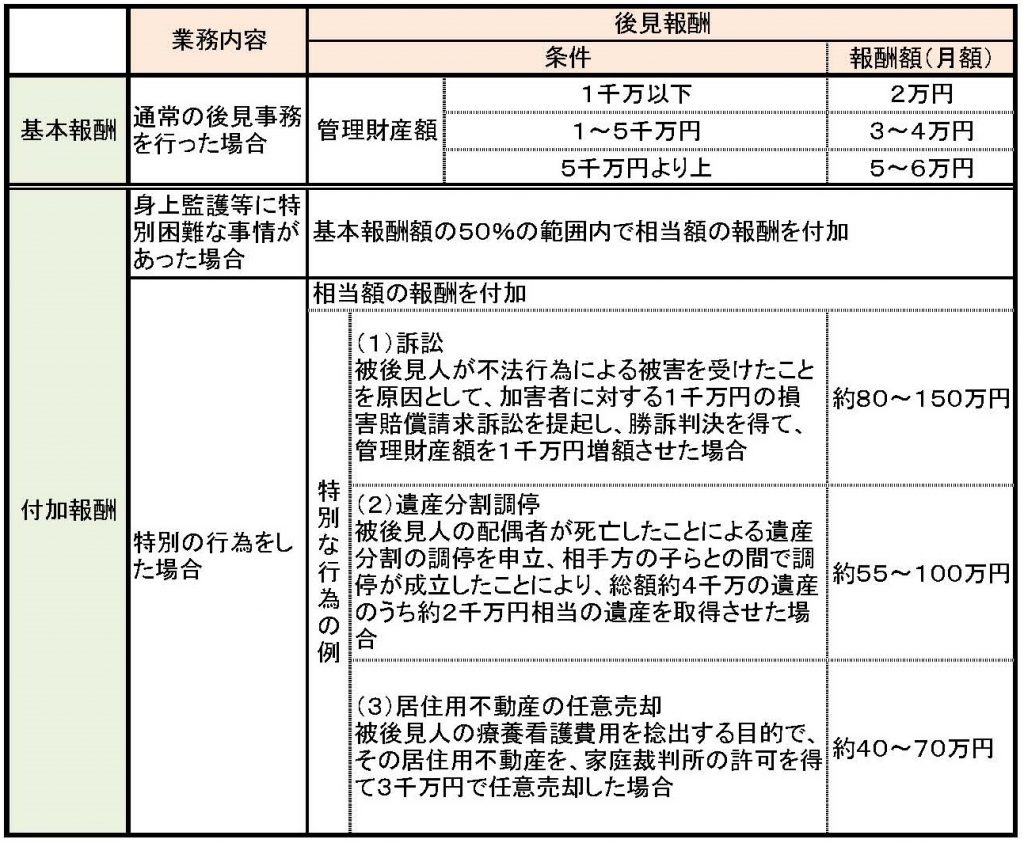

司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人として選ばれた場合、下記に示す程度の報酬がかかります。

成年後見制度は途中でやめることはできないので、専門家が成年後見人として選ばれると、ランニングコストがかなり高額になってしまうこともあるでしょう。

2-3 成年後見制度は原則として途中でやめられない

成年後見制度は、原則として、一度利用を開始すると途中で制度の利用をやめることはできず、被後見人が亡くなるまで後見業務は続きます。

例えば、認知症になった人物が相続人となり、成年後見制度を利用した場合を考えてみましょう。

この場合、家族は「相続手続きさえ完了すれば、成年後見制度の利用は必要ない」と考えるかもしれません。

しかし、実際には、成年後見制度の利用をやめることはできず、相続手続きの後も後見人による業務が続きます。

3章 認知症が軽度であれば成年後見制度以外の対策ができる場合もある

認知症の症状が重く、判断能力が失われている場合には、成年後見制度でしか財産管理や法的手続きを行うことはできなくなります。

一方で、認知症の症状が軽度であれば、成年後見制度以外の下記のような方法で対策できる可能性があります。

- 家族信託の利用

- 任意後見制度の利用

- 遺言書の作成

- 生前贈与

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 家族信託の利用

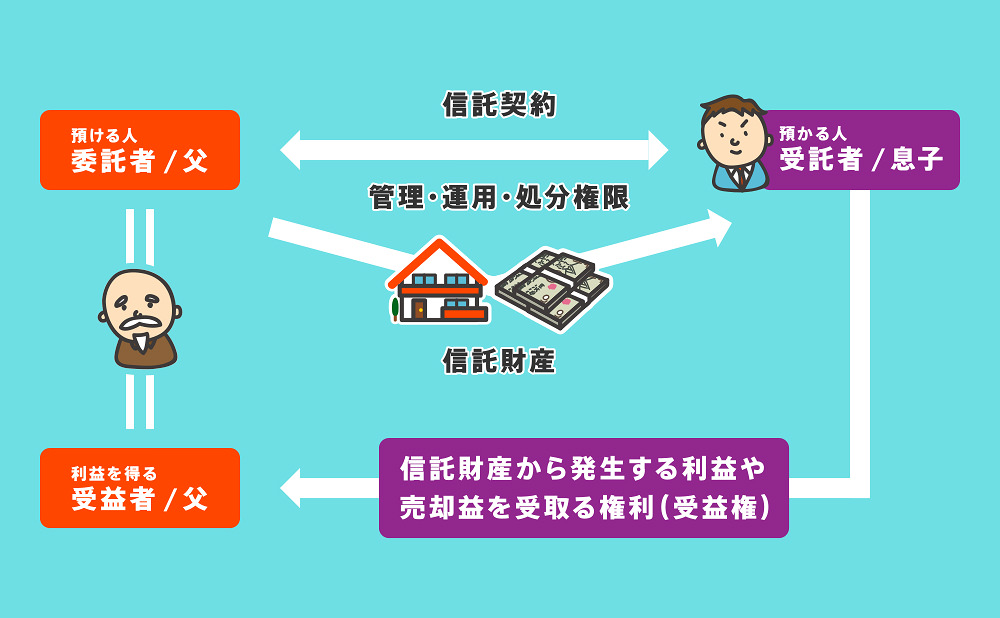

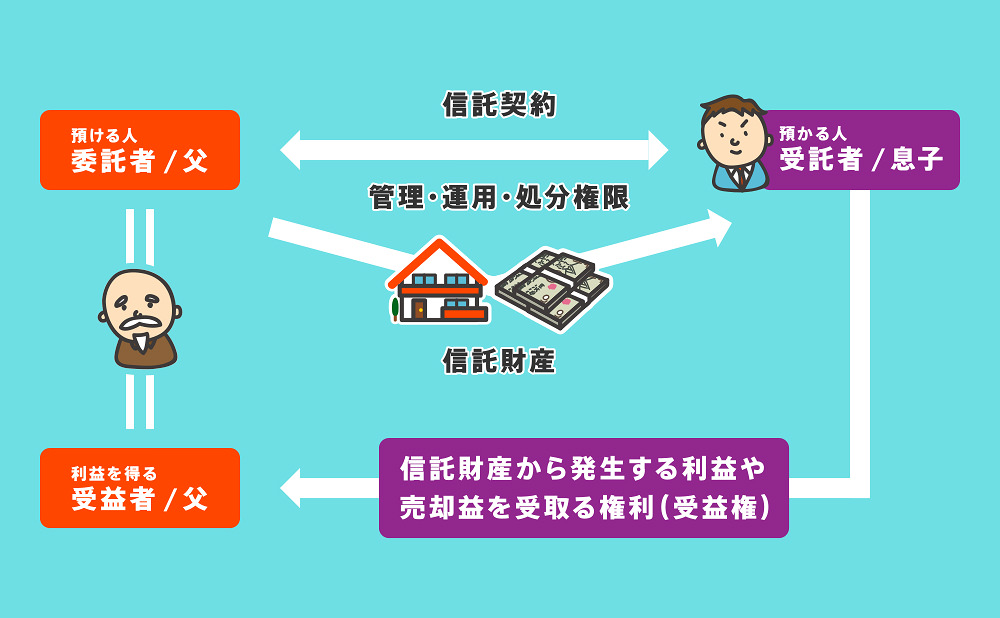

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

成年後見制度と比較して、家族信託は裁判所を通さずに手続きできる点や信託契約の内容によっては柔軟な財産管理を行える点がメリットといえるでしょう。

例えば、親が元気なうちに家族信託の手続きをしておけば、親が認知症になった後も、受託者である子供が親の代わりに財産管理を行えます。

信託契約の内容によっては、賃貸不動産の管理や不動産売却なども代わりに行えます。

家族信託はメリットがある一方で、信託契約の締結や手続きの際に専門的な知識や経験が必要となることに注意しなければなりません。

自分で手続きすることは現実的ではないので、家族信託で精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

3-2 任意後見制度の利用

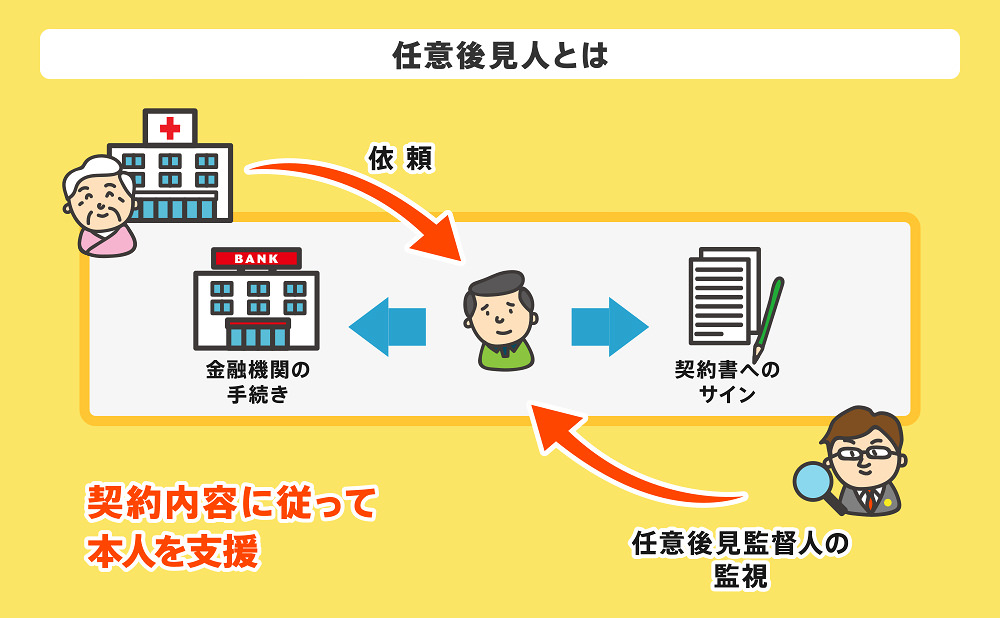

任意後見制度とは、本人がまだ判断能力を有しているうちに、将来に備えて後見人を選任する制度です。

任意後見制度は、後見人や後見内容を自分で決められるので、成年後見制度より柔軟性の高い財産管理を行えます。

ただし、任意後見制度は、任意後見人が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行うことで、制度の利用がスタートします。

そのため、いざというときに任意後見人が申立てをせず、制度を利用できないなどのリスクもあります。

このような事態を防ぐためにも、任意後見制度を利用して確実に財産管理をしたいのであれば、司法書士や弁護士を後見人として選ぶことも検討しておきましょう。

3-3 遺言書の作成

認知症の症状が軽度であれば、遺言書を作成できる場合もあります。

遺言書を作成すれば、自分が希望する人物に財産を遺すことができるので、相続トラブルのリスクを減らしたり、遺族の負担を減らしたりすることができるでしょう。

また、相続人の1人がすでに認知症になっている場合にも、遺言書の作成は有効です。

遺言書を用意しておけば、相続人全員で遺産分割協議を作成する必要はなくなるので、相続発生時に成年後見制度を利用しなくても済む可能性があります。

ただし、遺言書を作成する場合、要件を満たしたものを作成する必要がありますし、内容も漏れがないようにする必要があります。

信頼性の高い遺言書を作りたい場合や、確実に希望の人物に遺産を譲りたい場合には、司法書士や弁護士などの専門家に遺言書の作成を相談すると良いでしょう。

【遺言書作成時には遺言執行者を選任しよう】

遺言書を作成する際には、遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

3-4 生前贈与

生前贈与をすれば、任意のタイミングで希望の人物に自分の資産を譲れます。

例えば、自宅不動産を子供に譲っておけば、自分が施設に入所するタイミングなどで子供に売却してもらうこともできるでしょう。

他にも、自分と同居して介護をしてくれる子供などに、資産を譲ることも可能です。

一方、生前贈与をする際には、贈与者の意思能力が求められます。

そのため、認知症の症状が進行し、判断能力を失っている場合には、生前贈与を行うことはできません。

後々のトラブルを回避するためにも、生前贈与をする際には、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、贈与契約書の作成や手続きのサポートをしてもらうと良いでしょう。

まとめ

認知症になった方の財産管理は、成年後見制度を利用しなければなりません。

しかし、認知症になった方すべてが成年後見制度を利用する必要はなく、必要になったタイミングで後見人を申し立てると良いでしょう。

そして、成年後見制度には、いくつかのデメリットもあります。

そのため、成年後見制度を本当に利用すべきかどうかや、他に取れる対策がないかなどを慎重に判断しなければなりません。

認知症の症状が軽度であれば、家族信託や任意後見制度を利用できる場合もあります。

グリーン司法書士法人では、成年後見制度など認知症対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。