- 生前贈与で兄弟姉妹がトラブルになるケース・回避方法

- 生前贈与について兄弟姉妹でトラブルが起きたときの対処法

生前贈与をすれば、相続発生を待たずに親から子に資産を譲れます。

先祖代々土地を受け継いでおり子供に譲りたいケースや、子供や孫にお金がかかるタイミングで贈与をしたいケースもあるでしょう。

ただし、子供が複数人いる場合、誰か1人だけに贈与すると兄弟姉妹間で不公平感が生まれ、トラブルにつながる恐れもあります。

トラブルを回避したいのであれば、生前贈与をする際には受贈者だけでなく他の兄弟にも贈与の目的を話しておくと良いでしょう。

本記事では、生前贈与時に兄弟姉妹でトラブルが起きるケースや回避する方法、対処法を解説します。

生前贈与については、下記の記事でも詳しく紹介しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 生前贈与について兄弟姉妹でトラブルが起きる5つのケース

子供に贈与をする際、特定の人物にのみ贈与をしてしまうと、トラブルに発展するケースもあるのでご注意ください。

生前贈与時に兄弟間でトラブルが発生するケースは、主に下記の通りです。

- 一部の兄弟姉妹のみが生前贈与を受けており不公平感が生まれる

- 生前贈与を受けたことを他の兄弟姉妹に隠しておく

- 過去の生前贈与を反映して相続分を決定すべきと考える兄弟姉妹がいる

- 生前贈与によって譲り受けた財産を十分に活用できていない

- 兄弟姉妹で生前贈与を行いトラブルになる

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 一部の兄弟姉妹のみが生前贈与を受けており不公平感が生まれる

子供に生前贈与をする場合、全員に贈与せず一部の人物のみに贈与をすると、不公平感が生じてしまう場合もあります。

例えば、孫の教育費を援助するために長男に贈与をし、子供がいない次男には贈与をしなかった場合、次男が「兄だけが贈与を受け、不公平だ」と感じる可能性もあるでしょう。

このように、兄弟姉妹で贈与の金額が異なる場合や一部の人物のみが贈与を受けている場合は、トラブルに発展しやすいので注意しなければなりません。

1-2 生前贈与を受けたことを他の兄弟姉妹に隠しておく

生前贈与を受けたものの他の兄弟姉妹にその事実を隠しているケースも、トラブルに発展しやすくなるのでご注意ください。

贈与時にはバレなかったとしても、贈与者が亡くなり相続財産調査をしたタイミングで過去に贈与が行われていたことがバレるケースも多いからです。

生前贈与を隠されていた兄弟姉妹からしたら不公平感を持つのはもちろん、なぜ自分たちには隠していたのか、他にも隠していないかなど疑うケースもあるでしょう。

結果として、遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に進む可能性もありますし、過去の贈与が有効かどうか争われる恐れもあります。

1-3 過去の生前贈与を反映して相続分を決定すべきと考える兄弟姉妹がいる

故人から一部の相続人のみが生前贈与を受けていた場合、過去の贈与も遺産分割に反映すべきだと考える相続人があらわれる場合もあります。

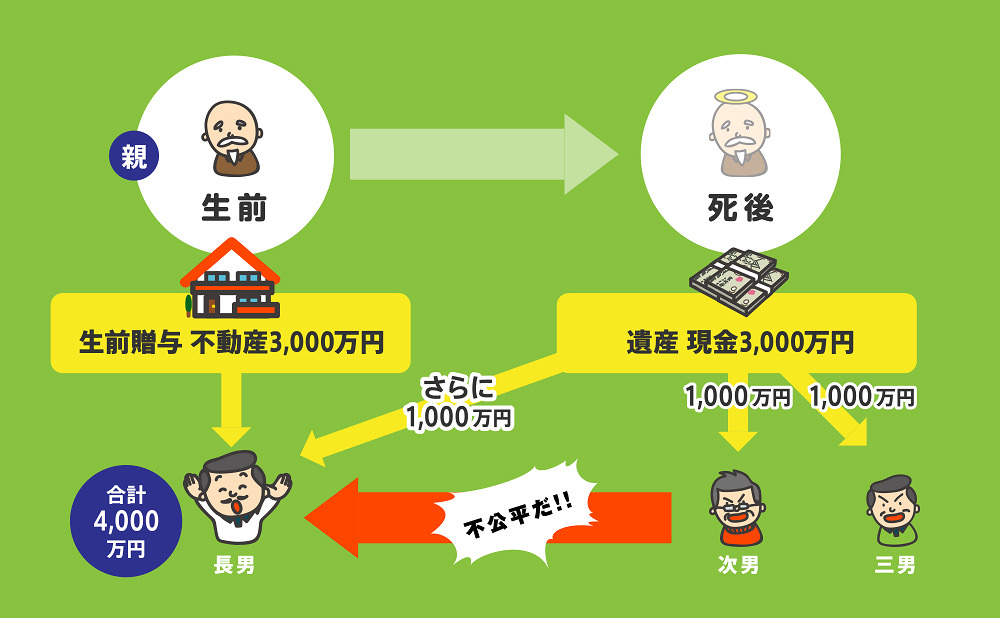

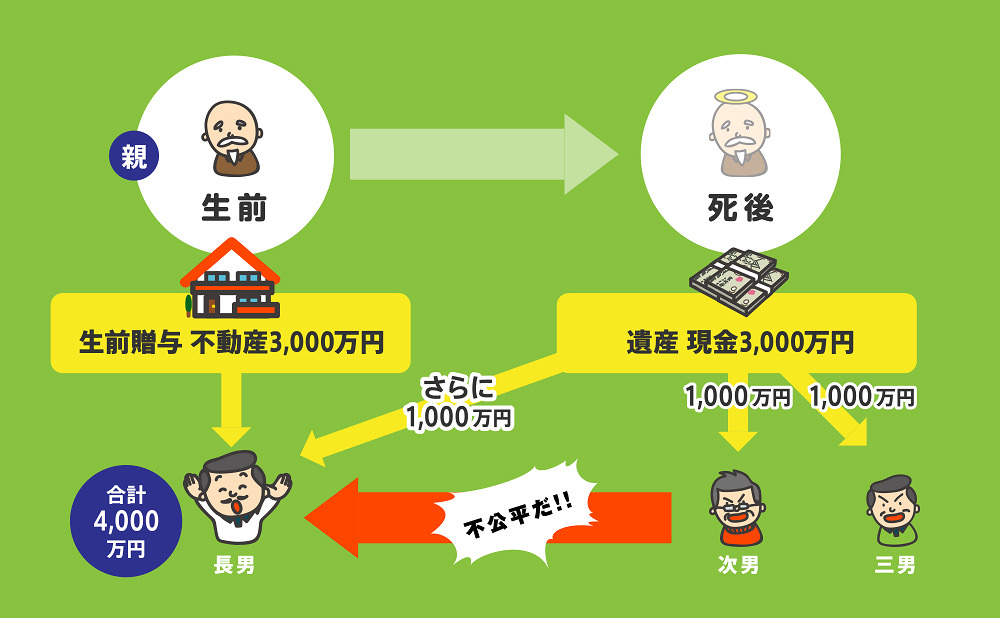

上記のイラストのように、過去に長男が不動産3,000万円を贈与されている場合、遺産の現金3,000万円を相続人3人で分けるのは不公平だと考えることも珍しくはありません。

しかし、贈与を受けていた長男は「過去の贈与と遺産分割は関係ない」と主張することも多く、遺産分割協議がまとまりにくくなる恐れがあります。

なお、故人が相続人に対して与えた特別な利益は「特別受益」と呼ばれます。

過去の生前贈与が特別受益と認められると、贈与財産を遺産分割に反映しなければならないのでご注意ください。

1-4 生前贈与によって譲り受けた財産を十分に活用できていない

生前贈与によって受け継いだ財産を上手く活用できない場合もトラブルが起きる可能性があります。

具体的には、下記のような問題が発生しやすいのでご注意ください。

- 贈与された株式や投資信託が暴落する

- 不動産経営が上手くいかない

- 会社経営を受け継いだものの上手くいかない

- 贈与後、受贈者の金遣いが荒くなってしまう

上記のようなケースでは、贈与者だけでなく残りの家族や親族も不満を持つ恐れがあります。

1-5 兄弟姉妹で生前贈与を行いトラブルになる

兄弟姉妹間で贈与をした結果、トラブルが起きてしまうケースもあります。

第1・第2順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹に相続が回ってくるため、過去の生前贈与がトラブルの要因となる可能性があるからです。

例えば、兄弟姉妹が複数人いて特定の人物にのみ贈与をしたケースなどです。

3人兄弟の長男が仲の良い弟にだけ贈与をし、妹に贈与をしなかった場合、妹が不公平感を持つこともあるでしょう。

このようなトラブルを防ぐためには、子供や孫に贈与するときと同様に他の家族や親族にも贈与の目的を話しておく必要があります。

2章 生前贈与について兄弟姉妹でトラブルが起きるのを回避する方法

生前贈与を行う際に兄弟姉妹でトラブルが起きるのを回避するには、贈与の目的を家族に話し理解してもらうことや相続対策をセットですることが大切です。

トラブルを回避する方法には、下記のものがあります。

- 生前贈与を行うことやその目的を家族で話し合っておく

- 生前贈与とあわせて相続対策も行っておく

- 司法書士・弁護士に相談した上で生前贈与を行う

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 生前贈与を行うことやその目的を家族で話し合っておく

本記事の1章で解説したトラブルを防ぐためには、生前贈与を行う際に目的などを家族に伝えておくことが大切です。

確かに、生前贈与は贈与者と受贈者の合意さえあれば成立します。

しかし、相続発生後に「贈与があったなんて知らない」とトラブルになるケースを防ぐためには、生前贈与を行うことについて他の家族(相続人)にも話しておくことが不可欠です。

加えて「同居してくれた長男に生前贈与で資産を譲る」など贈与の目的や理由を話しておけば、他の相続人も反発しにくくなるでしょう。

2-2 生前贈与とあわせて相続対策も行っておく

子供など相続人に対して生前贈与を行うのであれば、あわせて相続対策も行っておきましょう。

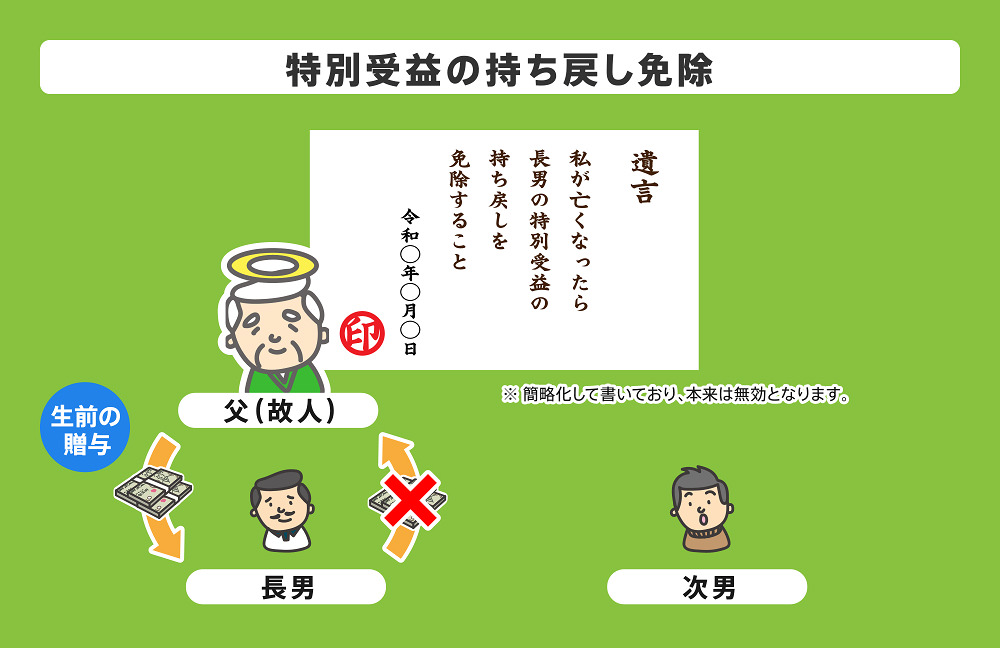

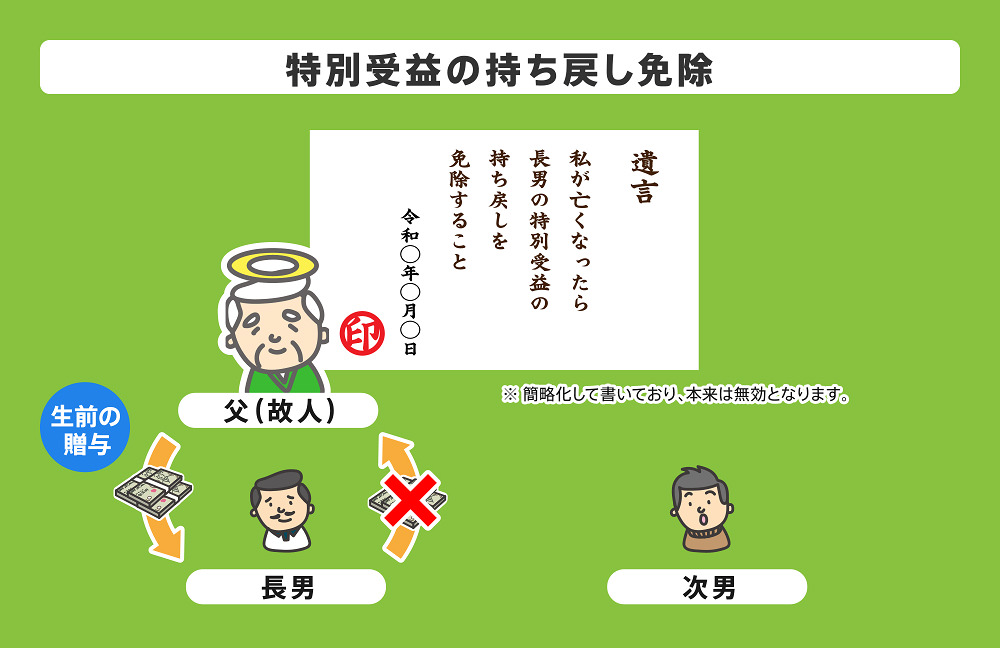

遺言書にて「特別受益の持ち戻し免除」を指定しておけば、過去の贈与を遺産分割に反映せずにすむからです。

上記のイラストのように、特別受益の持ち戻し免除とは、過去に行った生前贈与を特別受益の計算対象から外して遺産分割を行うように、故人が遺言書などで相続人に意思表示することです。

例えば「同居してくれた長男に生前贈与して資産を多く遺したい」と考えるのであれば、遺言書にて特別受益の持ち戻し免除を記載しておくと良いでしょう。

そうすれば、相続発生時に長男への贈与が特別受益として扱われることはなくなり、長男に多く遺産を遺すという目的を達成しやすくなります。

このように、生前贈与と遺言書の作成などの相続対策はセットで行われることが多くあります。

資産や家族の状況によって行うべき相続対策は変わってくるので、生前贈与を検討する際には相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

2-3 司法書士・弁護士に相談した上で生前贈与を行う

先ほど紹介したように、生前贈与をする際には特別受益の持ち戻し免除など考慮しなければならないことがいくつかあります。

例えば、家族間の贈与でも証拠を残すためには贈与契約書を作成する必要がありますし、不動産を贈与する場合は登記をすることが強く推奨されます。

また、そもそも「不動産の管理を子供に任せたい」などの目的であれば、生前贈与だけでなく任意後見制度や家族信託といった選択も可能です。

相続に精通した司法書士や弁護士に相談すれば、ミスなく生前贈与の手続きを行えるだけでなく、生前贈与がベストな対応なのかも含めてアドバイスをしてもらえます。

そのため、家族や親族に財産を譲りたい、財産の管理を任せたいと思った段階で、専門家に相談することをおすすめします。

3章 生前贈与について兄弟姉妹でトラブルが起きたときの対処法

万が一、過去の生前贈与がトラブルに発展した場合は、特別受益に該当するか、贈与時点で贈与者に判断能力が残っていたかなどを確認しましょう。

具体的には、トラブル発生時には下記の対応をすると良いでしょう。

- 過去の生前贈与が特別受益に該当するか確認する

- 生前贈与が行われた時点の贈与者の判断能力を調査する

- 遺留分侵害額請求をする

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 過去の生前贈与が特別受益に該当するか確認する

故人から相続人の1人が過去に贈与を受けていたと判明した場合は、過去の贈与が特別受益に該当するか確認してみましょう。

特別受益とみなされるケースは、主に下記の通りです。

- 生活費の援助

- 不動産の贈与

- 養子縁組したときに家を用意した

- 車の贈与

- 持参金

- 事業を始めるときの援助

- 学資の援助

- 無償で家に居住させていた

ただし、生活費の贈与であっても、親子間の扶養義務の範囲に含まれる場合は特別受益には該当しません。

このように、過去の贈与が特別受益に含まれるかどうかは、故人と相続人の経済状況や同居していたかなどによっても左右されます。

特別受益か判断がつかない場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみると良いでしょう。

過去の贈与が特別受益に該当する場合は、特別受益の持ち戻しを主張すれば遺産分割に過去の贈与を反映させられます。

3-2 生前贈与が行われた時点の贈与者の判断能力を調査する

兄弟姉妹が贈与を受けていて納得できない場合や不公平感を持っている場合は、生前贈与時点の贈与者の判断能力を調査してみましょう。

贈与者が認知症になり判断能力を失っている場合は、契約行為を行えないため生前贈与も認められなくなるからです。

したがって、生前贈与時点で贈与者が認知症になり判断能力が失われていたと証明できれば、生前贈与を取り消せる可能性があります。

具体的には、贈与者の当時の生活の記録や病院のカルテなどを収集し、当時の判断能力や認知症症状について調査を進めましょう。

どのような証拠を集めれば良いかわからない場合や証拠集めが難しい場合は、生前贈与や相続トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

3-3 遺留分侵害額請求をする

贈与者が亡くなる1年以内に生前贈与が行われていた場合は、遺留分が侵害されていないか確認してみましょう。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に保障されている最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分の計算対象は遺産だけでなく、下記の生前贈与も含まれます。

- 死亡前1年以内に行った生前贈与

- 遺留分権利者に損害を与えると知って行った生前贈与

- 相続人への生前贈与(特別受益)

例えば、贈与者が亡くなる半年前に資産のほとんどを長男に贈与していた場合、他の兄弟姉妹は長男に対して遺留分侵害請求を行える可能性があります。

遺留分侵害額請求をすれば、多額の贈与を受け取った人物から遺留分侵害額相当分の金銭を受け取れます。

遺留分侵害額請求に決まった方法はありませんが、下記の流れで行うのが一般的です。

- 当事者間で話し合いをする

- 内容証明郵便を送る

- 遺留分侵害額請求調停を行う

- 遺留分侵害額請求訴訟を行う

遺留分侵害額請求調停や訴訟に発展した場合、自分で手続きすることや証拠を集めることは難しいので、遺留分トラブルに詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。

まとめ

子供が複数人いるものの1人にしか贈与をしない場合や生前贈与を残りの子供に隠している場合、トラブルが発生する恐れもあるのでご注意ください。

同居してくれる子供や介護をしてくれる子供に生前贈与で資産を譲りたいのであれば、生前贈与とあわせて遺言書を作成し、特別受益の持ち戻し免除をしておくなどの対策が必要です。

また、生前贈与や遺言書の作成など相続対策には複数の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

複数の対策を組み合わせることも多いので、自分に合った相続対策をしたいのであれば、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、生前贈与などの相続対策について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

現金手渡しの生前贈与でもバレますか?

現金手渡しでも贈与契約が成立すれば課税対象です。

税務署は預金記録や相続時の財産調査で把握できるため、「現金ならバレない」とは限りません。

贈与の事実を明確にするため、贈与契約書の作成や贈与税申告を行うことが望ましいです。

▶現金手渡しの贈与について詳しくはコチラ兄弟同士で生前贈与はできますか?

兄弟間でも生前贈与は可能です。

ただし、年間110万円を超えると贈与税の対象になります。贈与契約書を作成し、金銭の授受を明確にしておくことが重要です。

後の相続時に「特別受益」として扱われる場合もあるため注意しましょう。