- 相続時精算課税制度の改正内容

- 改正後の相続時精算課税制度のメリット・デメリット

- 相続時精算課税制度の利用が適しているケース

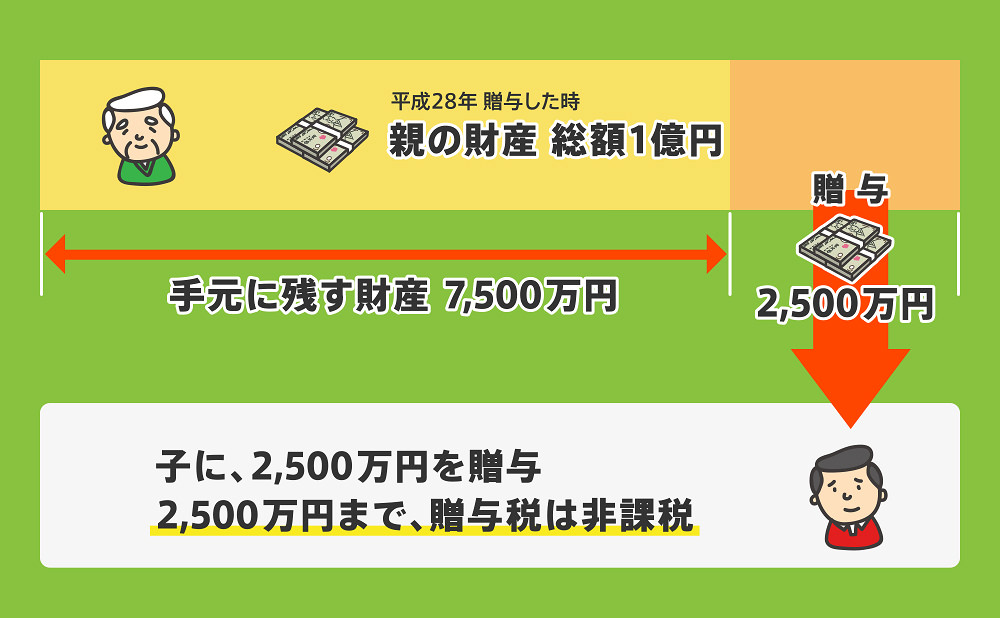

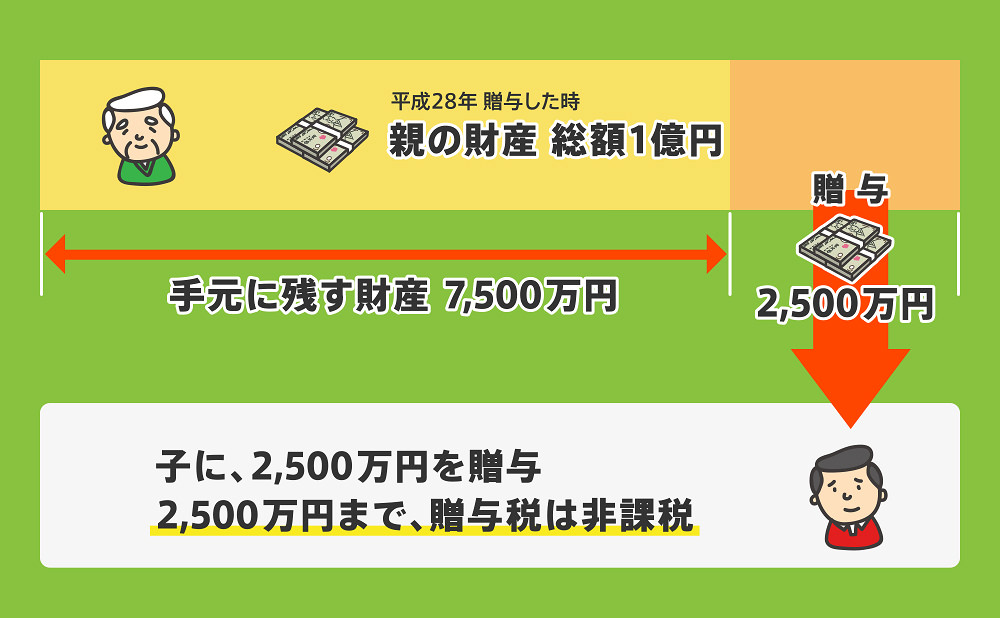

相続時精算課税制度は、贈与税の課税方法のひとつであり、2,500万円までは非課税で贈与でき、2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課せられる点が特徴です。

ただし、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与された財産を相続税の課税対象に含めなければなりません。

相続時精算課税制度は2024年に改正され、年間110万円の基礎控除が追加されました。

改正により、相続時精算課税制度で少額贈与を行いやすくなったともいえるでしょう。

本記事では、相続時精算課税制度の改正内容やメリット・デメリット、制度の活用が適しているケースを解説します。

目次

1章 相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までは非課税で贈与でき、2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課せられます。

ただし、贈与者が亡くなった際には、それまでに贈与された財産を相続税の課税対象に含めなければなりません。

上記のように、相続時精算課税制度は贈与税の節税効果は大きいものの、相続税の直接的な節税効果はないとされていました。

しかし、2024年から相続時精算課税制度の内容が改正され、相続税の節税対策としても活用しやすくなりました。

次の章では、相続時精算課税制度の改正内容について解説していきます。

2章 【2024年改正】相続時精算課税制度に基礎控除が追加された

2024年に相続時精算課税制度が改正され、年間110万円の基礎控除が追加されました。

基礎控除内の贈与であれば、贈与税の申告も不要ですし、贈与者が亡くなったときに贈与財産が相続税の計算対象となることもありません。

本章では、相続時精算課税制度の改正内容を詳しく解説していきます。

2-1 年間110万円の基礎控除が追加された

2024年からは、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加されました。

改正前は、相続時精算課税制度には基礎控除がなく、少額の贈与であってもすべて申告対象となり、贈与税がかからなくても申告義務が生じていました。

しかし、この改正により、相続時精算課税制度を選択していても、年間110万円までの贈与は申告不要・非課税となり、より柔軟に贈与が行えるようになったのです。

2-2 基礎控除内の贈与であれば贈与税・将来の相続税がかからない

新たに導入された110万円の基礎控除は、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続時にも加算されない点が大きなポイントです。

つまり、基礎控除の範囲内で贈与を行えば、贈与税の申告も不要であり、贈与者が亡くなったときに贈与財産が相続税の課税対象になることもありません。

例えば、子供に対して毎年100万円の贈与を繰り返し行うなどのように、暦年贈与のように相続時精算課税制度を活用することも可能です。

相続時精算課税制度を選択していても「少しずつ贈与したい」「非課税枠の範囲内で資産を移転したい」といったニーズにも対応しやすくなったといえるでしょう。

3章 改正後の相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度の改正には、以下のようなメリットがあります。

- 年間110万円以内の贈与であれば生前贈与加算の対象に含まれない

- 年間110万円以内の贈与であれば贈与税の申告は必要ない

- 年間110万円以内の贈与であれば相続税の課税対象とならない

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 年間110万円以内の贈与であれば生前贈与加算の対象に含まれない

相続時精算課税制度を利用し、年間110万円以内の贈与を行った場合、生前贈与加算の対象には含まれません。

生前贈与加算とは、故人が3~7年以内に行った贈与は相続税の課税対象とする制度です。

生前贈与加算があるため、故人が亡くなる直前に行った贈与については相続税の節税効果を得られなくなる恐れがあります。

しかし、相続時精算課税制度の基礎控除内で贈与をした場合、生前贈与加算の対象にならず、故人が亡くなる3~7年以内に行った贈与であっても相続税の課税対象になることはありません。

3-2 年間110万円以内の贈与であれば贈与税の申告は必要ない

従来では、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合は、たとえ贈与額が少額であっても、贈与税の申告が必要でした。

しかし、2024年の改正により、年間110万円までの贈与については、贈与税の申告自体が不要となりました。

この改正により、相続時精算課税制度を利用して少額贈与を行いやすくなったともいえるでしょう。

3-3 年間110万円以内の贈与であれば相続税の課税対象とならない

相続時精算課税制度の大きな特徴は、贈与財産は最終的にすべて相続税の対象として加算される点でした。

そのため、相続時精算課税制度は贈与税の節税効果は大きいものの、相続税の直接の節税効果はないとされていました。

しかし、改正により、年間110万円の基礎控除内の贈与であれば、贈与財産は相続税の課税対象とならなくなったのです。

この改正により、相続時精算課税制度を利用して暦年贈与のように贈与を繰り返し、贈与税や相続税を節税することもしやすくなりました。

4章 改正後の相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度は、2024年の改正により使い勝手が向上しましたが、一方で制度の選択には注意すべき点も残されています。

本章では、改正後における主なデメリットを2つ解説していきます。

4-1 贈与税・相続税の計算手続きが複雑になる

基礎控除の追加により、非課税で贈与しやすくなった点はメリットですが、その一方で「どこまでが非課税か」「申告は必要か」といった判断が煩雑になります。

具体例と共に確認していきましょう。

- 2024年:60万円贈与

- 2025年:150万円贈与

※2024年から相続時精算課税制度を選択している

上記のケースでは、2024年の贈与については、基礎控除に収まるため贈与税の申告は必要ありません。

ただし、上記の場合、2024年から制度を利用し始めたため、相続時精算課税選択届出書は提出する必要があります。

そして、2025年の贈与については、150万円>110万円であり、基礎控除を超える40万円については贈与税を申告しなければなりません。

贈与者が亡くなったときには、2025年の贈与のうち、基礎控除を上回った40万円を相続税の課税対象に含める必要があります。

このように、2024年以降はその年に受け取った贈与を計算し、贈与税の申告要否を判断しなければなりません。

4-2 相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与に戻れない

相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、二度と暦年贈与に戻すことはできません。

2024年に相続時精算課税制度が改正されたように、将来的にも贈与税の計算方法や制度の改正が行われる可能性はあります。

将来的に制度内容が変更され、相続時に加算するルールが厳しくなった場合や、課税対象が拡大された場合にも、暦年贈与には戻せず不利になることもあるでしょう。

5章 相続時精算課税制度の利用が適しているケース

相続時精算課税制度は一度選択すると、二度と暦年贈与に戻すことはできないため、制度を利用すべきか慎重に判断しなければなりません。

相続時精算課税制度の利用が適しているケースは、主に以下の通りです。

- 親や祖父母から子供や孫に対し、一度に数百万円~数千万円単位の資産を贈与したい場合

- 贈与する財産が将来的に値上がりする可能性が高い場合

- 将来的な相続財産が基礎控除以下に収まりそうな場合

- 賃貸用不動産や上場株式など運用益が発生する財産を贈与したい場合

- 贈与記録をきちんと管理できる環境が整っている場合

- 死期が迫っており、今後行う贈与が生前贈与加算の対象になる可能性が高い場合

自分で判断することが難しい場合には、相続や生前贈与に精通した税理士に一度相談してみることをおすすめします。

まとめ

2024年改正によって相続時精算課税制度は大きく使いやすくなりました。

改正後は年間110万円の基礎控除が追加され、基礎控除内であれば贈与税が申告不要になり、贈与税・相続税の課税対象にならなくなりました。

しかし、相続時精算課税制度は一度選択すると、二度と暦年贈与に戻すことはできなくなります。

そのため、将来的な税制改正の影響を受けるリスクもあるため、利用すべきか慎重に判断しなければなりません。

自分が相続時精算課税制度を利用すべきか知りたい場合には、相続や生前贈与に詳しい税理士に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料ですし、信頼できる税理士を紹介することもできるので、お気軽にお問い合わせください。