- 相続登記とは何か

- 相続登記の義務化と期限

- 相続登記の流れ・費用

- 相続登記をしない場合のリスク

- 相続登記を司法書士に依頼するメリット

「相続登記とは何か」「どのような書類が必要で、どのくらい費用がかかるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。相続は誰にでも起こり得る出来事ですが、実際に不動産を相続する場面に直面したとき、戸籍や謄本の収集、相続人の確定、法務局での申請など複雑な手続きに戸惑う方が多いのが現実です。

さらに、2024年4月からは相続登記が法律上「義務」となり、相続開始から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料という罰則を受ける可能性があります。これまで「急がなくてもよい」と考えられていた手続きが、今後は期限を守るべき法的義務へと変わったのです。

本記事では、相続登記の基本的な意味から義務化の内容、手続きの流れ、必要な書類や費用、登記を怠った場合のリスク、さらに特殊なケースへの対応までを体系的に解説します。司法書士法人の実務経験に基づいて、一般の方にも理解しやすくまとめましたので、相続登記について不安や疑問を感じている方はぜひ最後までお読みください。

目次

1章 相続登記とは

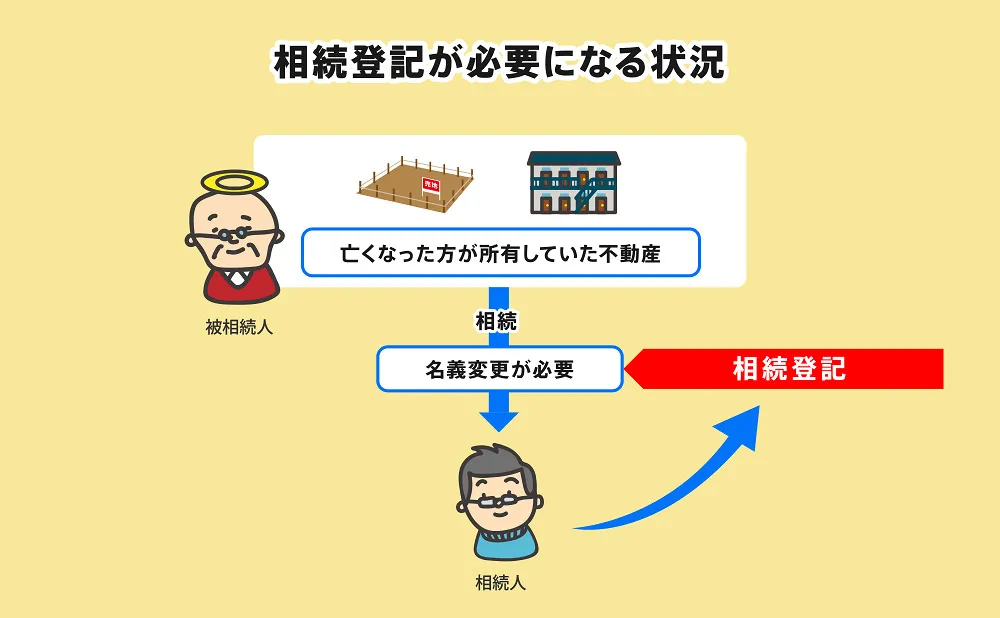

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなったとき、その所有権が相続人に移転したことを公示するために行う登記手続きのことをいいます。具体的には、登記簿や登記記録に記載された「所有者」の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きを指します。

この手続きが行われなければ、法律上の権利関係と登記簿上の名義が一致しない状態となり、売却や担保設定などの処分行為ができません。

例えば、父親が所有していた土地を子が相続する場合、権利自体は父親の逝去に伴って直ちに移転するものの、登記簿上の名義はそのまま父親の名前のまま残ります。この状態では第三者に対して相続人が所有者であることを主張できず、実際の取引に支障が生じます。

そこで、相続人である子は、相続を原因とする所有権移転登記を法務局に申請する必要があるのです。

相続登記の方法にはいくつかの種類があります。ひとつは、民法で定められた法定相続人が法定相続分に従って登記を行う方法です。もうひとつは、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって不動産を誰が相続するかを決め、その結果を登記する方法です。

また、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合には、その内容に基づいて登記を行うことになります。遺言の形態には自筆証書遺言や公正証書遺言があり、いずれの場合もその内容に従って登記が進められます。

さらに、被相続人が特定の人に財産を譲る意思を示していた場合(遺贈)にも、名義変更の対象となります。

このように、相続登記とは単に「名義変更」の手続きにとどまらず、第三者に対して不動産の帰属を公示するという重要な役割を果たします。相続登記を怠ると、のちの売却や担保設定はもちろん、相続人どうしでの紛争の原因となることも少なくありません。

とりわけ注意すべき点は、不動産を売却する際には必ず相続登記を完了させておかなければならないということです。買主は登記簿に基づいて所有権を確認するため、名義が被相続人のままでは売買契約が成立しません。

このような実務的な観点からも、相続登記は「いつかやればよい」ものではなく、相続が発生したら速やかに取り組むべき重要な手続きだといえるのです。

2章 相続登記の義務化と期限

これまで相続登記には申請期限がなく、相続人が名義変更をしないまま長期間放置しても、罰則を受けることはありませんでした。そのため、「忙しいから後でやろう」と手続きを先送りにする人も多く、全国的に登記簿の所有者情報と実際の所有者が一致しないケースが増えていました。

相続登記をしないまま何十年も経過すると、相続人の一部が亡くなり、さらにその子や孫に権利が移る「数次相続」が発生します。結果として関係者が増え、権利関係が極めて複雑になってしまうのです。

このような「所有者不明土地」問題は社会的な課題となり、土地の有効活用や公共事業にも支障をきたしていました。こうした背景を受けて、2021年に民法や不動産登記法が改正され、2024年4月から相続登記が義務化されることになったのです。

改正法によれば、相続が発生し、不動産を取得した相続人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。相続登記の義務を果たさなかった場合には、10万円以下の過料という罰則が科される可能性があります。過料とは、刑罰ではなく行政上の金銭的制裁ですが、登記を怠ったことが公的に問題視されることを意味します。

なお、民法上の「相続開始」とは被相続人が死亡した時点を指しますが、相続人がすぐに死亡を知るとは限りません。そのため法律は「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3年以内と定めています。たとえば遠方に住んでいた兄弟が、しばらくしてから親の死亡を知った場合、その日から3年以内に登記を申請すれば義務を果たしたことになります。

相続登記を行う場所は、相続不動産の所在地を管轄する法務局です。1人の被相続人が複数の土地や建物を所有している場合、それぞれの不動産所在地に応じて管轄の法務局に登記申請を行う必要があります。近年ではオンライン申請の利用も広がっており、郵送や窓口持参以外の選択肢もありますが、いずれの場合も期限を過ぎないよう注意が必要です。

義務化によって「相続登記を後回しにする」という選択肢は事実上なくなりました。今後は相続人にとって、登記申請を行うことが法的な責任となり、期限を守らなければならない義務となるのです。これは単なる負担ではなく、社会全体として土地の権利関係を明確にし、所有者不明土地問題を解消するための重要な制度改正だといえるでしょう。

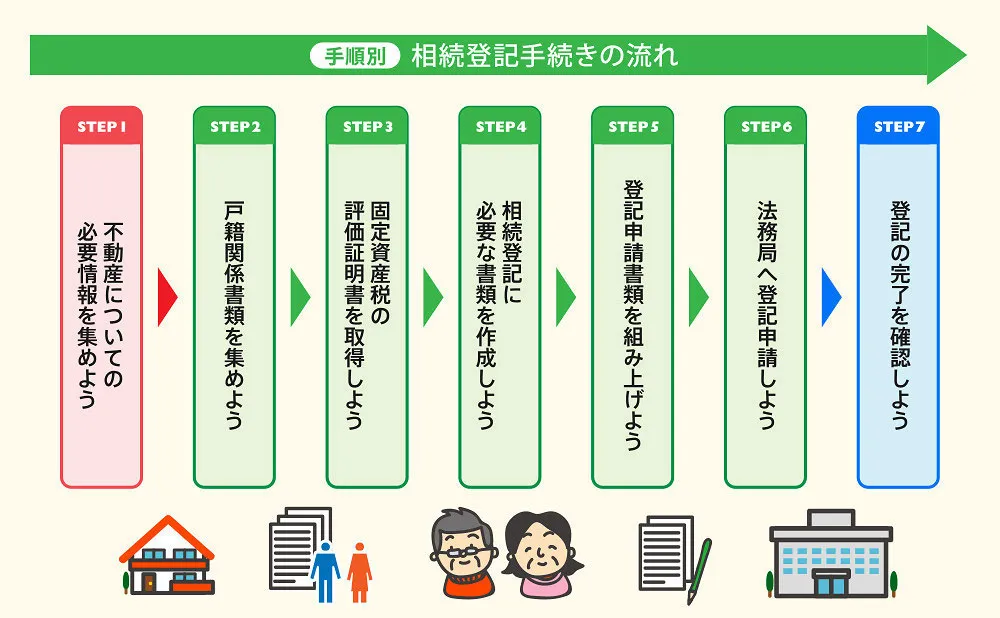

3章 相続登記の流れ

相続登記の手続きは、一見すると「法務局に申請するだけ」と思われがちですが、実際にはその前段階に多くの準備が必要です。特に、戸籍の収集や相続人の確定、遺言書や遺産分割協議の確認といったステップを踏まなければ、申請書を作成することすらできません。

ここでは、相続登記の大まかな流れを順を追って見ていきましょう。

3-1 戸籍の収集と相続人確定

相続登記の第一歩は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することです。戸籍といっても一種類ではなく、古い戸籍(改製原戸籍)、除籍、現在の戸籍謄本など、複数の種類を集める必要があります。被相続人のすべての戸籍を確認することで、婚姻や養子縁組、認知の有無などが明らかになり、最終的に誰が法定相続人となるのかを確定することができます。

また、相続人自身についても戸籍謄本や住民票、戸籍の附票が必要です。これにより現在の住所や本籍地が確認でき、登記申請に必要な書類として利用されます。

この段階で注意すべき点は、相続人の範囲が必ずしも単純ではないということです。たとえば子がすでに亡くなっている場合には、その子の子(つまり孫)が代襲相続人となります。

また、相続人の中に相続欠格事由がある場合や、相続人の一人が行方不明である場合、あるいは認知症などで判断能力がない場合には、家庭裁判所での手続きや代理人の選任が必要になることもあります。

このように、戸籍を集めて相続人を確定させる作業は、相続登記全体の基盤となる重要なステップです。

3-2 遺言と遺産分割協議

次に確認すべきは、被相続人が遺言書を残していたかどうかです。遺言がある場合、その種類によって手続きの段取りが変わります。

- 公正証書遺言の場合:家庭裁判所での手続きなく登記が可能です。

- 自筆証書遺言の場合:法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認が必要となり、その後に登記へ進むことができます。

遺言が存在しない場合には、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの不動産を相続するのかを決める必要があります。これが遺産分割協議です。協議は相続人全員の参加が必須であり、1人でも欠けると無効となります。

協議がまとまった場合には、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

3-3 申請準備と登記申請

相続人や相続内容が確定したら、いよいよ登記の申請準備に移ります。ここで必要となるのが登記申請書です。申請書には、不動産の所在地や種類、評価額、被相続人と相続人の情報などを正確に記載する必要があります。

さらに、次のような添付書類が必要になります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍・改製原戸籍

- 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

- 固定資産税評価額証明書(または納税通知書)

- 登記事項証明書

- 遺言書、または遺産分割協議書

これらを揃えて法務局に申請すると、新たな相続人の名義で不動産が登録され、登記識別情報が発行されます。これは従来の登記済権利証に代わる重要な情報であり、今後の売却や担保設定に必要となります。

申請方法にはいくつか選択肢があります。法務局の窓口に持参する方法が一般的ですが、郵送での申請も可能です。さらに、近年ではオンライン申請も広がっており、インターネットを通じて手続きを行うことができます。いずれの方法でも、提出先は不動産の所在地を管轄する法務局となります。

このように、相続登記は「戸籍収集 → 相続人確定 → 遺言や協議の確認 → 申請書作成 → 法務局で申請」という一連の流れをたどります。単純に見えても、それぞれの段階に多くの注意点があるため、専門的な知識と正確な書類の準備が欠かせません。

4章 相続登記にかかる費用

相続登記を進めるにあたり、多くの方が気になるのが「費用はいくらかかるのか」という点です。

相続登記にかかる費用は大きく分けて、①税金(登録免許税)、②戸籍などの取得にかかる実費、③司法書士など専門家へ依頼する際の報酬の3つに整理できます。ここではそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

4-1 登録免許税(国に納める税金)

相続登記を行う際には、まず登録免許税という税金を国に納める必要があります。これは不動産の名義を移すときに必ず発生する税金であり、税額は不動産ごとに異なります。相続の場合、税率は「不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」です。

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は 2,000万円 × 0.4% = 8万円 となります。固定資産税評価額は、市区町村から毎年送られてくる納税通知書や、役所で取得できる固定資産税評価額証明書で確認することができます。

なお、相続登記以外の手続き(例えば贈与による所有権移転登記など)では税率が2%となるため、相続登記における0.4%という税率は比較的低く抑えられているといえます。これは、相続による名義変更を円滑に進めてもらうための政策的な配慮でもあります。

4-2 実費(書類取得費用など)

登録免許税以外にも、登記に必要な書類を取得するための費用がかかります。代表的なものには以下があります。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍:1通あたり数百円

- 相続人の戸籍謄本や住民票:1通あたり数百円

- 印鑑証明書:300円程度(市区町村によって異なる)

- 固定資産税評価額証明書:300円前後

- 登記事項証明書(登記簿謄本):1通600円

これらの書類は、不動産の数や相続人の数によって必要な通数が変わるため、全体で数千円から1万円程度になることが一般的です。特に、被相続人が高齢で亡くなった場合には、戸籍を出生まで遡る必要があるため、複数の役所に請求しなければならず、郵送代なども含めて実費がかさむことがあります。

4-3 司法書士報酬(専門家へ依頼する場合)

相続登記は自分で行うことも可能ですが、必要な書類が多く、申請書の作成には専門的な知識が求められます。そのため、多くの方は司法書士に依頼して手続きを代行してもらいます。司法書士へ依頼する場合には、報酬が必要です。

報酬額は事務所によって異なりますが、相続登記1件あたり5万円~10万円程度が相場です。相続人の数が多い場合や、遺産分割協議が必要な場合、また不動産の数が複数ある場合には、追加で費用がかかることもあります。一方で、単純に配偶者が1人で不動産を相続するケースなどは、比較的費用を抑えられることもあります。

司法書士報酬には、書類収集のための手数料、登記申請書の作成費用、法務局への提出代行などが含まれます。複雑な相続関係や数次相続が発生している場合には、専門家に依頼することで大幅に手間を省き、申請の不備を防ぐことができます。

このように、相続登記の費用は「税金」「実費」「報酬」という3つの要素から構成されます。特に登録免許税は不動産の評価額に応じて決まるため、事前に固定資産税評価額を確認して概算を把握しておくことが大切です。

5章 相続登記をしない場合のリスク

相続登記を怠ったまま放置してしまうと、不動産を売却できなくなるだけでなく、将来的に深刻なトラブルへ発展するリスクがあります。ここでは、相続登記をしないことで生じる主な問題点を詳しく解説します。

5-1 不動産を売却・担保にできなくなる

相続登記をしなければ、登記簿上の所有者は被相続人のままです。この状態では、不動産の売却契約を結んでも、法務局で所有権移転登記を買主名義に変更することができません。買主からすれば、登記簿上の名義人と契約した本人が一致しないため、所有権が本当に移転するのか不安が残ります。

そのため、買主は登記が完了するまで代金を支払わないのが通常であり、結局、売却自体が成立しなくなってしまいます。

また、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合にも、相続登記が完了していないと手続きは進みません。銀行は登記簿を確認して担保設定を行うため、名義が被相続人のままでは抵当権を設定することができないからです。

このように、相続登記を怠ると不動産の資産価値を活用することができなくなります。

5-2 数次相続による権利関係の複雑化

相続登記を放置したまま年月が経過すると、相続人の一部が亡くなり、その子や孫に権利が承継される「数次相続」が発生します。例えば、父が亡くなり、その子3人が相続人であったものの登記をしないまま放置した場合、そのうちの1人が亡くなると、その人の子(被相続人の孫)に権利が移ります。これが繰り返されると、最終的には相続人が数十人にまで膨れ上がることも珍しくありません。

相続人が増えると、全員の合意を得ることがほぼ不可能に近くなります。遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないため、1人でも同意しない人がいれば協議はまとまりません。結果として、家庭裁判所での調停や審判に発展し、時間的にも金銭的にも大きな負担が発生します。

5-3 債権者による差押えのリスク

相続登記をしていない不動産であっても、法律上、相続人への所有権の承継自体は既に発生しています。そのため、相続人に借金がある場合、債権者がその持分を差し押さえることが可能です。差押え登記がなされれば、その後に遺産分割協議をしても、不動産を自由に処分できなくなる可能性があります。

また、差押えによって競売にかけられてしまえば、相続人の意図とは関係なく不動産が第三者に渡ってしまうこともあります。相続登記をしないまま放置することは、こうした予期せぬトラブルの引き金になるのです。

5-4 税金や役所からの通知トラブル

相続登記をしていないと、固定資産税の納税通知書が宛名不明で届かなくなることがあります。役所は登記簿に記載された名義人(被相続人)を基準に送付するため、既に亡くなっている人物宛に通知が出されてしまい、相続人に届かないのです。その結果、税金が未納となり、延滞金が加算されたり、不動産が差し押さえられたりするリスクが生じます。

また、相続人の誰が税金を負担するのか不明確になり、相続人同士で「自分は払わない」「なぜ自分ばかりが払うのか」といった争いの原因にもなり得ます。

5-5 将来的に登記が極めて困難になる

相続登記を長期間放置してしまうと、いざ登記をしようとしても必要書類を揃えられなくなるケースがあります。例えば、被相続人の戸籍や相続人の戸籍謄本が古くなり、すでに改製や除籍が行われている場合、複数の役所にまたがって膨大な書類を収集しなければならなくなります。

さらに、相続人の中に行方不明者がいる場合や、判断能力を失った認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人や不在者財産管理人を選任する必要があり、手続きが一層複雑化します。結果として、費用も時間もかかり、相続登記そのものが事実上不可能になることすらあるのです。

このように、相続登記をしないままにしておくと、不動産の売却や活用ができないだけでなく、相続人間の関係を悪化させたり、思わぬ法的トラブルに巻き込まれたりする危険性があります。相続登記は「いずれやればよい」というものではなく、できるだけ早期に済ませておくことが、相続人全員にとっての安心につながります。

6章 特殊なケースの相続登記

相続登記と一口にいっても、すべてのケースが単純なわけではありません。相続人全員が元気で所在も明確、遺産分割協議もスムーズに整うという状況はむしろ少なく、現実にはさまざまな特殊事情を抱えることが多いのです。ここでは、典型的な特殊ケースとその対応方法を解説します。

6-1 相続放棄・限定承認がある場合

相続人は、必ずしも相続を受け入れなければならないわけではありません。民法には「相続放棄」と「限定承認」という制度があり、相続人が家庭裁判所に申述することで選択することが可能です。

- 相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、その人の持分については他の相続人に移り、結果として登記するべき内容も変わります。

- 限定承認は、相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済するという制度で、プラスの財産もマイナスの財産もある場合に有効です。ただし、限定承認を選ぶためには相続人全員が協力する必要があり、登記の際にも複雑な手続きが求められます。

このような場合には、登記の前提として家庭裁判所での手続きが完了していることが必要になります。

6-2 生前贈与や遺贈がある場合

被相続人が生前に特定の人へ不動産を贈与していたり、遺言書で特定の人に不動産を与える旨を記していたりする場合には、その効力に基づいて登記を行います。特に「遺贈」の場合には、相続人以外の第三者が名義を取得することもあり、その場合には相続登記ではなく遺贈登記として手続きを進める必要があります。

また、被相続人の生前贈与と相続が重なっているケースでは、相続人の間で「特別受益」として相続分を調整することがあり、これが遺産分割協議に影響することもあります。

6-3 相続人不存在の場合と相続財産清算人制度

まれに、被相続人に相続人が一人も存在しないケースがあります。兄弟姉妹や代襲相続人もいない場合、法律上の相続人は存在しません。このような場合には、利害関係人や検察官の申し立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。

相続財産清算人は、亡くなった人の財産を管理し、債権者への弁済や、特別縁故者(法定相続人ではないが、被相続人の介護に努めた人など)がいる場合は財産分与に関する手続きを行います。最終的に相続人や特別縁故者が全くいないと確定した場合、残った財産は国に帰属します。

相続人不存在のケースでは、通常の相続登記は行われず、相続財産管理人が登記手続きを行うことになります。

6-4 行方不明者や認知症の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができません。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。管理人が協議に参加することで、ようやく登記に進むことが可能になります。

また、相続人が高齢や病気などで判断能力を失っている場合には、成年後見人を選任する必要があります。後見人が代理人として協議や登記手続きを行うことで、不動産の所有権移転が適切に行われます。

6-5 相続欠格・代襲相続が生じる場合

相続人の中に相続欠格事由(被相続人を故意に殺害しようとした、遺言書を偽造した等)がある場合、その人は法律上当然に相続権を失います。その結果、その人の子が代襲相続人として相続権を取得することがあります。

この場合、相続登記においては代襲相続人が相続人として扱われるため、戸籍の確認作業がより重要となります。出生から死亡までの戸籍の流れに加えて、代襲が発生しているかどうかを丁寧に調査しなければなりません。

このように、相続登記にはさまざまな特殊ケースがあり、それぞれに応じた法的手続きや裁判所の関与が必要になります。単純なケースでは相続人が自ら登記を行うことも可能ですが、相続放棄や限定承認、相続人不存在、行方不明者や認知症の相続人が絡む場合には、専門知識が不可欠です。こうした複雑な事案では、司法書士や弁護士に相談し、適切な登記を進めることが不可欠といえるでしょう。

7章 司法書士に依頼するメリット

相続登記は法律上「相続人が自ら行うことができる手続き」です。実際、法務局のホームページには登記申請書のひな型も公開されており、自分で必要書類を集めて作成し、申請することも可能です。

しかし、戸籍や除籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、申請書の記載方法など、すべてを正確に行うのは容易ではありません。手続きが不完全であれば、法務局から補正を求められたり、最悪の場合は却下されてしまうこともあります。

こうしたリスクや手間を考えると、多くの方にとって司法書士・司法書士法人に依頼することは大きなメリットとなります。ここでは、その具体的な利点を整理します。

7-1 必要書類の収集を代行してもらえる

相続登記の準備段階で最も大変なのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍、改製原戸籍の収集です。特に高齢で亡くなった方の場合、複数の市区町村にまたがって戸籍を取得しなければならず、郵送での請求や役所とのやり取りに多大な労力を要します。

司法書士に依頼すれば、こうした戸籍・住民票・戸籍の附票などを代理で収集してもらえるため、自分で全国の役所に問い合わせをする必要がなくなります。必要な書類を確実に揃えられるという安心感は大きな利点です。

7-2 複雑な相続関係にも対応できる

相続人が多数に及ぶケース、数次相続が発生しているケース、あるいは行方不明者や認知症の相続人が含まれるケースでは、専門的な知識が不可欠です。司法書士はこうした複雑な権利関係を整理し、必要に応じて家庭裁判所への上申書や委任状の作成をサポートします。

また、遺言書の形式が不備なく有効であるか、相続放棄や限定承認の手続きがどのように登記に影響するかといった法的判断についても、司法書士は実務経験に基づいたアドバイスを提供できます。

7-3 登記申請の正確性とスピードが確保できる

相続登記の申請書は、物件の所在地、固定資産税評価額、相続人の持分など、細かい部分まで正確に記載しなければなりません。誤記があれば法務局から補正を求められ、そのたびに時間を取られてしまいます。

司法書士に依頼すれば、こうした申請書の作成をプロに任せられるため、スピーディかつ確実に登記を完了させることができます。さらに、法務局とのやり取りも司法書士が代理で行ってくれるため、依頼者が直接窓口に出向く必要もありません。近年はオンライン申請も普及していますが、初めて利用する一般の方にとっては操作が難しいこともあり、司法書士に任せるメリットは大きいといえます。

7-4 費用対効果の高さ

司法書士に依頼する場合には、もちろん報酬が発生します。しかし、報酬の内訳には「戸籍収集代行」「申請書作成」「法務局提出代行」といった具体的な業務が含まれており、それによって依頼者自身の時間や労力を節約できます。

また、誤った申請によって登記が受理されなかった場合、再度の申請に時間と費用を要することを考えれば、最初から司法書士に依頼する方が結果的に安上がりになることもあります。さらに、将来的な売却や担保設定を考えると、早期に正確な登記を完了させること自体が資産価値を守ることにつながります。

7-5 司法書士法人に依頼する安心感

個人の司法書士に依頼するのも一つの方法ですが、近年は複数の司法書士が所属する司法書士法人に依頼するケースも増えています。司法書士法人であれば、組織として対応できるため、業務が安定しており、複雑な案件や大量の書類を伴う案件でも迅速に処理できる体制が整っています。また、複数の司法書士の目が入ることで、申請書の精度も高まり、依頼者にとって安心感が増します。

このように、相続登記を司法書士に依頼することで、手間やリスクを大幅に減らし、確実に登記を完了させることができます。特に相続人が多い場合や相続財産が複数にわたる場合には、司法書士法人に相談することが最も合理的な選択肢といえるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記は自分でできる?それとも司法書士に依頼した方がいい?

相続登記は、法律上、相続人自身が行うことが可能です。法務局のホームページでは登記申請書のひな型が公開されており、必要書類を揃えれば自分で申請することもできます。しかし、実際に自分で行うにはいくつかのハードルがあります。

まず、必要書類の数が非常に多く、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍、改製原戸籍を揃えるだけでも大きな労力が必要です。また、遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員の署名押印や印鑑証明書の準備が必要で、誰か一人でも不備があれば登記は進みません。

さらに、登記申請書には固定資産税評価額や不動産の所在地、相続人の持分を正確に記載する必要があり、誤りがあれば法務局から補正を求められます。これらの作業をすべて自力でこなすのは、時間的・精神的に大きな負担となるのが実情です。

そのため、手続きをスムーズに進めたい、あるいは確実に登記を完了させたいと考える場合には、司法書士に依頼するのが現実的な選択といえます。特に数次相続や行方不明の相続人がいる場合など、複雑なケースでは専門家のサポートが不可欠です。

Q2. 相続登記に期限はある?罰則は?

2024年4月以降、相続登記は法律上の義務となり、相続開始を知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。この期限を過ぎると、10万円以下の過料という罰則が科される可能性があります。

ここでいう「相続開始」とは被相続人の死亡を意味しますが、必ずしも死亡の瞬間からカウントが始まるわけではありません。相続人がその死亡を知った日から起算されるため、例えば遠方で暮らしていた兄弟が後になって死亡を知った場合には、その時点から3年以内に登記を行えばよいということになります。

ただし、義務化された以上、放置してよいというわけではなく、期限を守るのが相続人の責務となります。将来的に売却や融資を検討している場合、早めに相続登記を完了させることが望ましいでしょう。

Q3. 遺言がある場合とない場合で相続登記はどう違う?

被相続人が遺言書を残しているかどうかは、相続登記の進め方に大きく影響します。

- 遺言がある場合:

例えば公正証書遺言で「長男に自宅を相続させる」と明記されていれば、その内容に基づいて登記申請を行うことができます。自筆証書遺言の場合は、まず家庭裁判所で検認を受けたうえで、登記に進みます。 - 遺言がない場合:

相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するのかを決めなければなりません。協議がまとまらない場合には家庭裁判所で調停・審判を経ることになり、時間がかかります。

このように、遺言があるかないかで相続登記の進行速度や必要な手続きが大きく変わるため、遺言の存在を早めに確認することが大切です。

まとめ

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産を相続人へ名義変更するための手続きです。2024年4月からは義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記を行わなければ、過料の罰則を受ける可能性があります。

手続きには、戸籍や証明書の収集、遺言書や遺産分割協議の確認、登記申請書の作成などが必要で、登録免許税や実費、司法書士への報酬が費用としてかかります。

相続登記を怠ると、売却ができない、数次相続で権利関係が複雑化する、税金や差押えのトラブルが起こるなど深刻なリスクがあります。複雑なケースや不安がある場合には、早めに司法書士法人へ相談することが安心・確実な解決につながります。

グリーン司法書士法人では、相続登記についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。