- 遺産相続については、いつ話し合うのが良いか

- 遺産相続についての話し合いを先延ばしにするリスク・デメリット

- 遺産相続について話し合う前にすべきこと

遺産相続は家族にとって重要なことですが、お金や家族の死が絡んでくるため、いつ・どのように話し合ってよいかわからない人もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、親が元気なうちから遺産相続について話しておくのが1番です。

しかし、親が急死してしまった場合、認知症になって判断能力を失ってしまい話し合いできていなかった場合は四十九日法要のタイミングを目安に話し合うのが良いでしょう。

本記事では、遺産相続について話し合う時期はいつが良いのか、先延ばしにするメリット・デメリットについて解説します。

家族や親族が亡くなったときには、様々な手続きを行わなければなりません。

相続手続きの流れは、下記の記事で詳しく解説しているので合わせてお読みください。

目次

1章 遺産相続について話し合う時期はいつが良い?

遺産相続は家族の死やお金も絡む問題のため、話し合いにくいと感じる人も珍しくありません。

しかし、重要な問題だからこそ、親が元気なうちに話し合っておくことをおすすめします。

話し合わないうちに親が亡くなってしまった場合は、四十九日法要くらいのタイミングで話し合っておくと良いでしょう。

遺産相続について話し合う時期について詳しく解説します。

1-1 【相続発生前】親が元気なうちに

可能であれば、親が元気なうちに親子で相続や老後について話し合っておくのがおすすめです。

親が元気なうちに相続について話し合っておけば、親の希望も直接聞けますし、相続対策や認知症対策も行いやすくなるからです。

相続というと親の死やお金の問題が絡むため、どう話を切り出して良いかわからないと悩む人がいます。

しかし、実際には親が病気になり入院や治療が始まると、死が身近になり相続について話を切り出しにくくなってしまいます。

また、親が認知症になり判断能力を失ってしまうと、相続の希望も聞けなくなりますし、相続対策も行えなくなってしまうのでご注意ください。

認知症になり判断能力を失ってしまうと、財産管理や契約行為を行えなくなってしまうからです。

したがって、相続について話し合っておきたいのであれば、親が元気なうちにできるだけ早く行っておくのが良いでしょう。

可能であれば、家族や親族が集まりやすいお正月やお盆のタイミングで話し合いを行うのがおすすめです。

1-2 【相続発生後】四十九日法要が目安とされている

相続について話し合えないうちに親が亡くなってしまった場合、相続の話し合いは一般的には四十九日法要に行うのが目安とされています。

四十九日法要のときに相続について話し合うのが良い理由は、主に下記の通りです。

- 四十九日法要には、家族や親族が集まるため話し合いを行いやすい

- 四十九日までは故人を偲ぶ時期とされている

- 四十九日を過ぎてしまうと、相続放棄や相続税申告など期限のある相続手続きに支障が出る

しかし、実際には相続放棄するか検討するには、相続財産調査を事前にすませておく必要があることに注意しなければなりません。

そのため現場の実感としては、早い人であれば相続発生から1〜2週間程度で司法書士や行政書士などに相談するか、自分で相続財産調査を始める人もいます。

亡くなった人が借金を遺していた可能性がわずかでもあるケースや四十九日法要以降は親族で集まる機会が少なく、このタイミングで確実に話し合いを終えたい人は、早めに相続財産調査を始めることを強くおすすめします。

亡くなった人が財産目録や遺言書を用意していない場合、相続財産調査が難航する恐れもあるので、状況によっては司法書士や行政書士への依頼も検討しましょう。

2章 遺産相続についての話し合いを先延ばしにするリスク・デメリット

遺産相続についての話し合いを先延ばしにすると、相続放棄や相続税申告などの期限に間に合わない恐れがあります。

また、遺産の名義変更もいつまでも行えず、遺産が放置されるリスクもあるのでご注意ください。

遺産相続の話し合いをせず放置するデメリットは、下記の通りです。

- 相続放棄や相続税申告に間に合わない恐れがある

- 遺産を名義変更できず共有状態のままになってしまう

- 不動産は管理コストがかかり続ける

- 相続人の1人が認知症になると手続きや話し合いができなくなる

- 相続人の1人が亡くなると権利関係が複雑になる

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 相続放棄や相続税申告に間に合わない恐れがある

遺産相続について話し合いせず放置していると、相続放棄や相続税申告の期限に間に合わない恐れがあります。

相続放棄や相続税申告は、下記のように期限が決まっています。

- 相続放棄:自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内

- 相続税申告:自分が相続人であると知ってから10ヶ月以内

相続放棄の期限に間に合わないと亡くなった人の借金を受け継いでしまう恐れがありますし、相続税申告に間に合わないと延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生します。

遺産相続は放置していればうやむやになる、勝手に解決されるたぐいのものではないので、早めに話し合いを始めましょう。

2-2 遺産を名義変更できず共有状態のままになってしまう

相続について話し合いが進まないと、遺産の名義変更手続きも行えず、遺産が共有状態のままになってしまいます。

亡くなった人が遺言書を用意していない場合、相続人全員で誰がどの遺産を受け継ぐか話し合い決定しなければならないからです。

話し合いが完了しないと、遺産を受け取れず亡くなった人の遺産をいつまでも活用できません。

預貯金の引き出しはもちろん、亡くなった人の株式や不動産の売却も行えないのでご注意ください。

2-3 不動産は管理コストがかかり続ける

遺産の中に不動産が含まれる場合、名義変更が完了していなくても固定資産税などの管理コストがかかり続けるのでご注意ください。

相続発生後、不動産などの遺産は相続人全員の共有財産として扱われるからです。

固定資産税や建物の修繕費用などの管理コストは、相続人全員に対して負担する義務が発生します。

加えて、共有状態の不動産は活用や売却も難しく、そのままの状態だと管理コストのみを負担し続ける状況となる可能性が高いです。

2-4 相続人の1人が認知症になると手続きや話し合いができなくなる

相続について話し合いをせず放置しているうちに、相続人の1人が認知症になってしまうと、残りの相続人も相続手続きを進められなくなってしまいます。

認知症になり判断能力を失った人は、遺産分割協議への参加や相続手続きを自分で行えなくなるからです。

相続人の1人が認知症になり判断能力を失った場合、成年後見人を選任して相続手続きを進めなければならなくなります。

成年後見人の選任には数ヶ月程度かかることも多いので、手続き完了までにかなりの時間がかかる恐れもあるでしょう。

2-5 相続人の1人が亡くなると権利関係が複雑になる

相続の話し合いや手続きを放置しており、相続人の1人が死亡してしまうと権利関係が複雑になり、さらに話し合いがまとまりにくくなるのでご注意ください。

相続人に故人の配偶者や兄弟姉妹がいる場合、相続人も高齢である可能性も高いです。

認知症リスクや相続手続きが完了する前に亡くなってしまうリスクも高いといえるので、できるだけ早く相続についての話し合いや手続きを進めるのが良いでしょう。

3章 遺産相続について話し合う前に行っておく3つの準備

遺産相続について話し合う際には、事前に遺言書がないか確認しておきましょう。

そして、遺言書の有無にかかわらず、相続人調査や相続財産調査を行っておくことも大切です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 遺言書がないか探す

家族や親族が亡くなり相続が発生したら、まずは亡くなった人が遺言書を用意していないか探しましょう。

自宅や入院先の病院など、亡くなった人が書類を保管していそうな場所を探すか、公証役場や法務局で保管されていないか確認してみるのが良いでしょう。

遺言書が見つかれば、原則として遺言書の内容通りに遺産分割を行います。

見つかった遺言書が①自筆証書遺言や②秘密証書遺言の場合、検認手続きが必要な場合もあるのでご注意ください。

検認手続きの方法および必要書類は、下記の通りです。

| 手続先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |

| 手続できる人 | 遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人 |

| 必要なもの |

|

| 手数料 |

|

3-2 相続人調査を行う

遺言書が見つからなかった場合は、相続の話し合いを行う前に相続人調査を行いましょう。

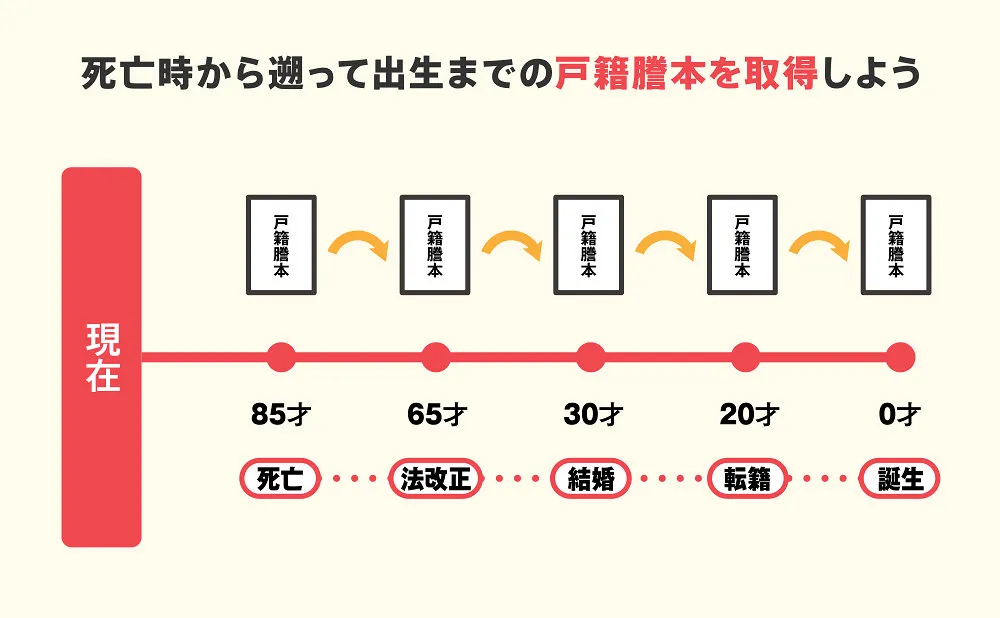

相続人調査とは、亡くなった人の戸籍を取り寄せ相続人が誰か確定させる作業です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人に漏れがあると協議の内容が無効になってしまうため、相続人調査を行う必要があります。

相続人調査は、亡くなった人の戸籍謄本を新しいものから順に取り寄せて行います。

亡くなった人が何度も本籍地を異動している場合や離婚歴が多い場合は、必要な戸籍の枚数が増え手続きが複雑になります。

相続人調査を自分で行うのが難しい場合は、司法書士や行政書士に相談するのが良いでしょう。

3-3 相続財産調査を行う

遺言書が見つかり内容通りの遺産分割に同意したとしても、相続財産調査を行っておくと安心です。

相続財産調査では名前の通り、亡くなった人の遺産の内容や金額を調査します。

調査の結果、遺言書に記載されていない財産が見つかる場合もありますし、亡くなった人が借金を遺していたことが発覚する可能性もゼロではありません。

万が一、相続財産調査の結果、亡くなった人が借金を遺していたことがわかった場合は相続放棄や限定承認を検討しましょう。

また、遺言書に記載されていない財産が新たに見つかった場合は、その財産については遺産分割協議を行わなければなりません。

相続財産調査は財産ごとに行う必要があり、例えば、不動産であれば名寄帳や登記簿謄本の確認をして相続不動産の特定を行います。

亡くなった人がどんな財産を遺していたか検討もつかない場合や、漏れなく調査したい場合は司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。

4章 遺産相続の話し合いを行えない場合の対処法

相続人同士の関係や相続の状況によっては、何らかの理由で遺産相続について話し合いを行えない場合や話し合いがまとまらない場合もあるかもしれません。

その場合は預貯金の仮払い制度や遺産分割調停、審判も検討しましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 話し合い前に預貯金を引き出すなら仮払い制度を活用する

葬儀費用や亡くなった人の入院費用の支払いなど、相続発生後にまとまった現金が必要となる機会は意外と多いです。

万が一、遺産相続の話し合いや相続手続きが完了する前に亡くなった人の預貯金を引き出したい場合は、仮払い制度を活用しましょう。

預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議や遺産の名義変更が完了する前であっても、一定額まで相続人が故人名義の預貯金を引き出せる制度です。

制度を活用すれば、下記のいずれか低い金額まで預貯金を引き出せます。

- 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1

- 150万円

ただし、仮払い制度によって引き出した預貯金も遺産の一部であることに変わりはありません。

葬儀費用や故人の入院費用の支払いに充てた場合は、必ず領収書や明細を保管しておき、話し合いの際に精算するようにしましょう。

4-2 話し合いがまとまらないなら遺産分割調停・審判を行う

遺産相続について話し合いを行うものの当事者同士の意見がぶつかり合いまとまらない場合は、遺産分割調停や審判を行うこともご検討ください。

遺産分割調停とは、相続人全員が参加し、相続財産の分け方を決定するための裁判所の手続きです。

調停では調停委員が間に入って話し合いを行うため、当事者のみで話し合いを行う遺産分割協議よりも意見がまとまりやすい特徴があります。

ただし、遺産分割調停はあくまで話し合いのため、状況によっては不成立となる可能性もあると理解しておきましょう。

残念ながら遺産分割調停が不成立となった場合は、審判へと手続きが進み裁判所が遺産分割について決定を下します。

遺産分割調停や審判を行う場合、手続きが完了し遺産を受け取るまで数年近くかかってしまうケースもゼロではありません。

そのような事態を防ぐために、トラブルが泥沼化する前に相続に詳しい司法書士に相談し、円満解決を目指すことを強くおすすめします。

まとめ

遺産相続について家族で話し合うのであれば、親が元気なうちにできるだけ早く行っておくのが良いでしょう。

親が元気なうちに話し合いを行えば親の希望も尊重しやすいですし、相続対策や認知症対策を行う時間も十分に残されているからです。

万が一、親が亡くなる前に話し合いを行えなかった場合は、四十九日法要を目安に家族や親族で話し合いを行いましょう。

ただし、話し合いをする際には遺言書がないかの確認や相続人調査、相続財産調査をすませておく必要があるのでご注意ください。

相続人調査や相続財産調査を行うのが難しい場合や相続手続きをミスなく確実に行いたい場合は、相続に詳しい司法書士や行政書士に相談するのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続手続きについて相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。