相続放棄をするためには、家庭裁判所への申立てが必要であり、故人と申述人との関係性に応じた必要書類(書式を含む)をすみやかに集めて提出しなければなりません。さらに、相続放棄は「自分が相続権を有することを知ってから3か月以内」に申立手続きをしなければならないと法律で定められています。

この3か月の期間は、法律上「熟慮期間」と呼ばれます。熟慮期間とは、相続人が被相続人の財産や負債の状況を調査し、相続を承認するか、放棄するか、または限定承認をするかを判断するための猶予期間です。もし熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ、自動的に「相続を承認した」とみなされるおそれがあります。そのため、熟慮期間の起算点と手続きの期限管理には注意が必要です。

相続放棄をしたい場合には、スピーディに定額小為替や郵便切手、謄本、住民登録記録などの書類を準備しなければなりません。しかし、これらの書類は一般の方にはなじみのないものが多く、「自分で収集できるかどうか不安だ」という声を聞くことも少なくありません。

特に、父母などの直系尊属や、兄弟姉妹、未成年の相続人、あるいは限定承認を併せて検討するケースなど、家族関係が複雑な場合は提出すべき書類が増えがちです。そのため、「伸長」した相続関係を含めて書類を整理しておかないと、思わぬ手続きの遅れを招くことがあります。

そこで今回は、相続放棄のプロである司法書士が、相続放棄の必要書類とその集め方をわかりやすく丁寧に解説していきます。相続放棄とは何か、申立の実務的な手順や注意点も含め、包括的に理解できる内容をお届けします。

目次

1章 相続放棄の必要書類チェックリスト

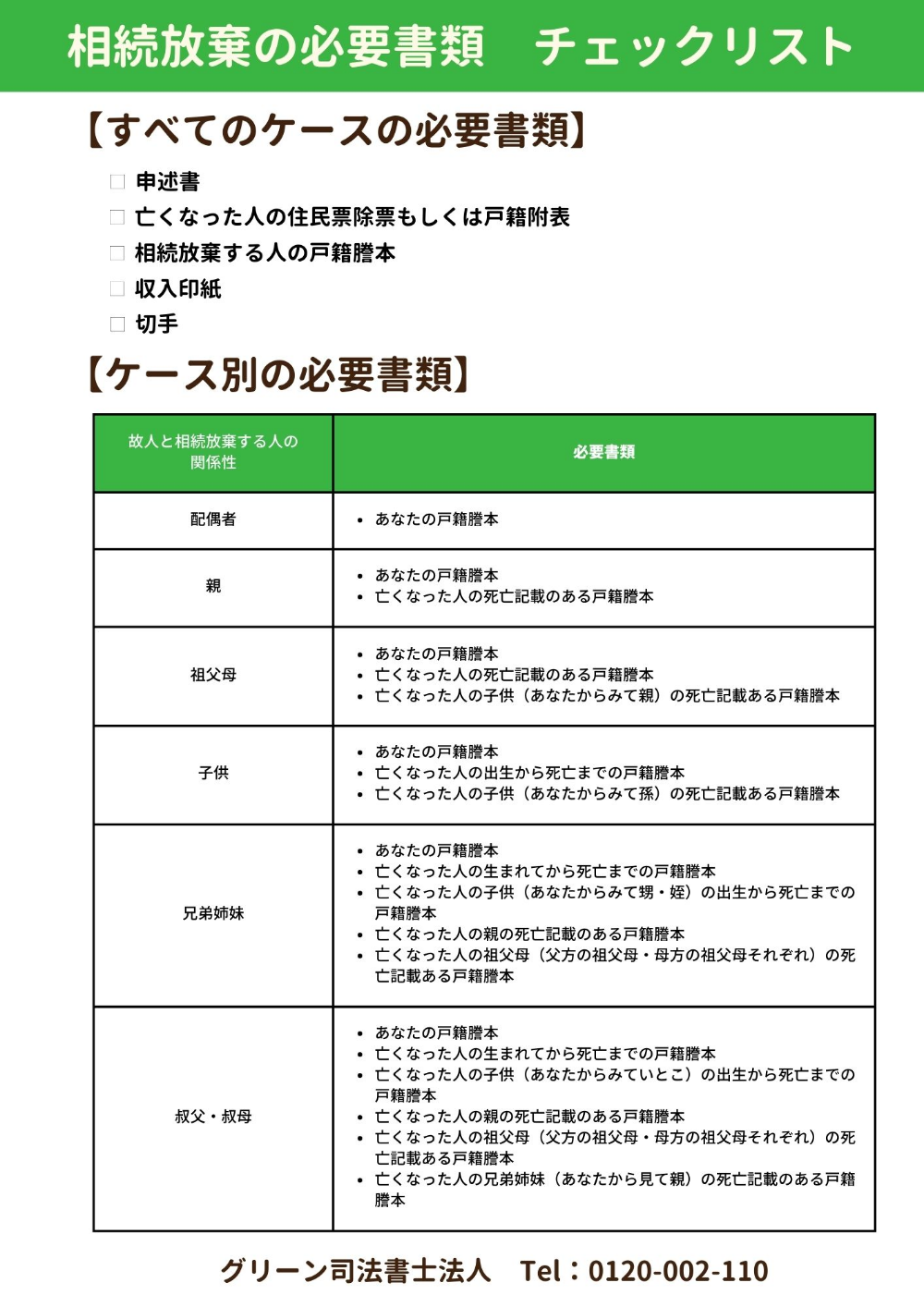

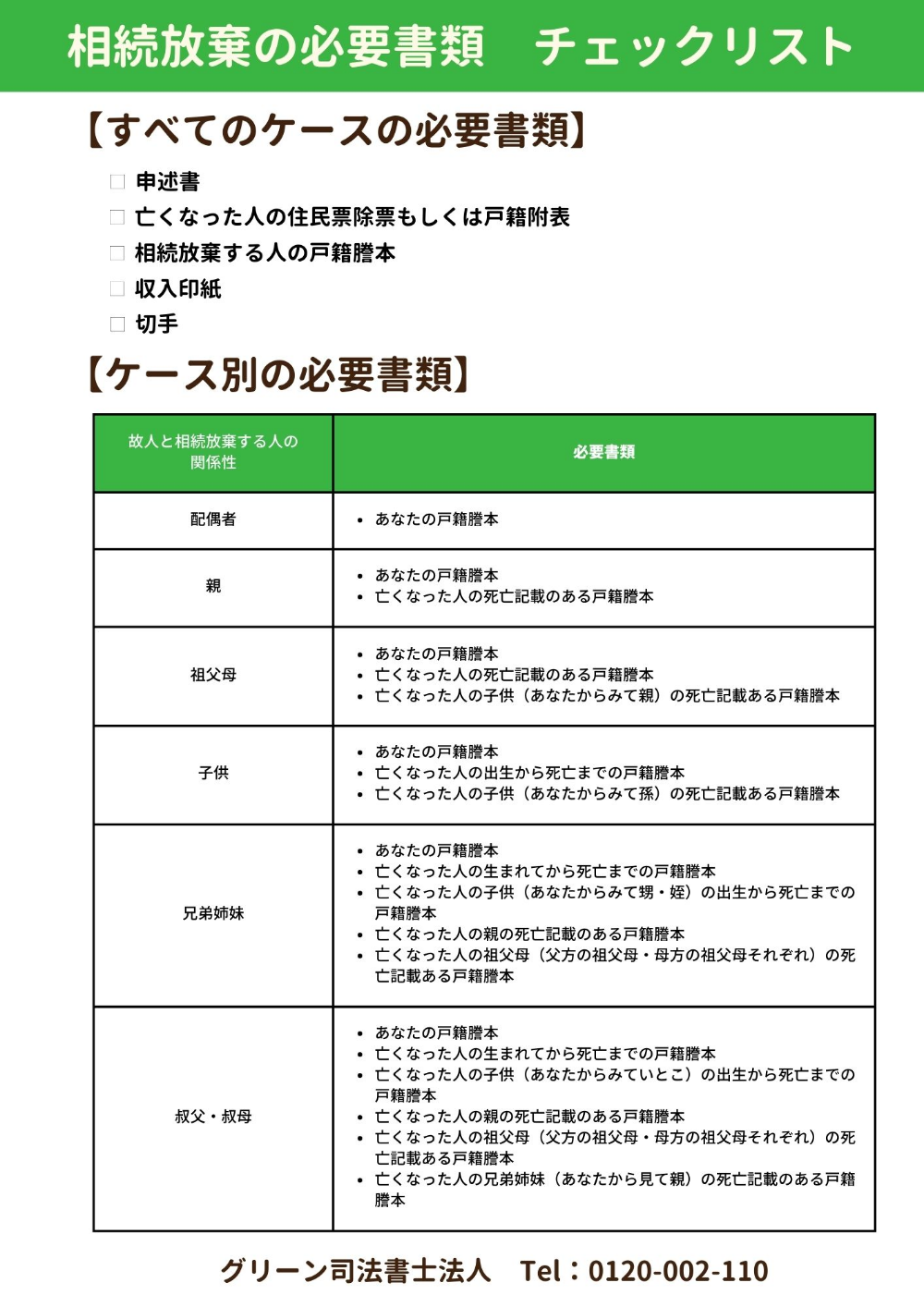

まずは、相続放棄をする際の必要書類を一覧で紹介していきます。

上図の通り、相続放棄をする際の必要書類は以下の2種類に分けられます。

- すべての相続放棄で必要な書類

- 相続人と亡くなった人の関係性によって個別に必要になる書類

すべての相続放棄で必要な書類は2章で、相続人と亡くなった人の関係性によって必要になる書類は3章でそれぞれ詳しく解説していきます。 相続放棄の申立て自体は、必要書類をそろえ、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出すれば完了します。 相続放棄の申立て手続きの概要は、下記の通りです。

| 提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |

| 手数料の目安 |

|

| 必要なもの |

など |

2章 すべての相続放棄の手続きで必要な書類

まずは、すべての相続放棄の申立てで必要になる以下の5つの書類を解説していきます。

- 申述書

- 亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附表

- 相続放棄する人の戸籍謄本

- 収入印紙

- 切手

それぞれ詳しく解説していきます。

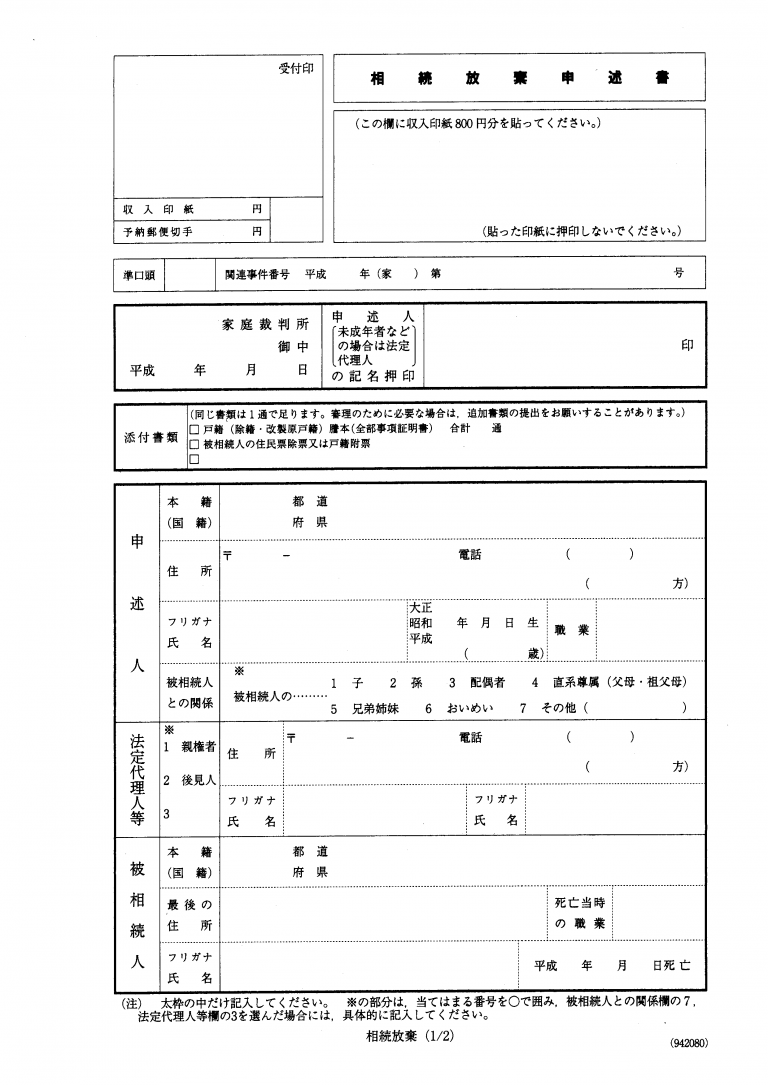

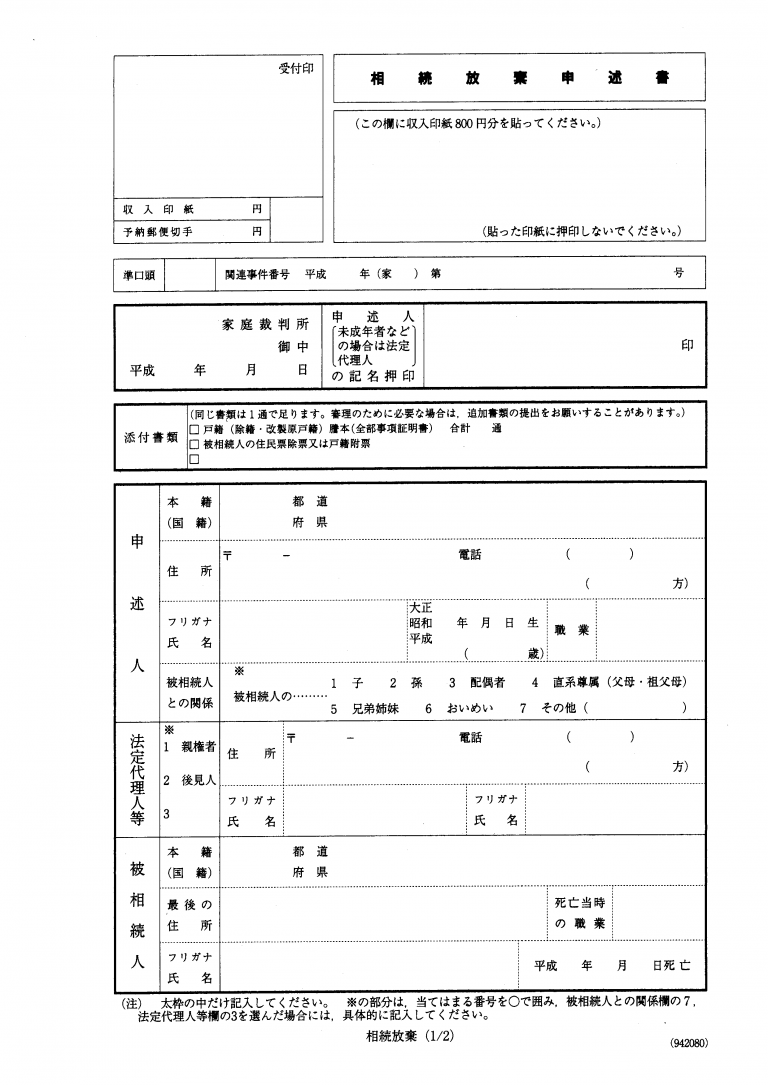

2-1 申述書

相続放棄の申立ては、下記の相続放棄申述所を亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することで開始します。

家庭裁判所HPから申述書をダウンロードし、特設記事を参照しながら完成させましょう。

申述書の書式は家庭裁判所のHPなどで公開されていますが、提出先の家庭裁判所により書式が異なることがありますので、必ず最新の書式を入手して記載してください。また、複数枚を綴じる際はページ番号を振るなど整理しておくと、処理がスムーズになります。

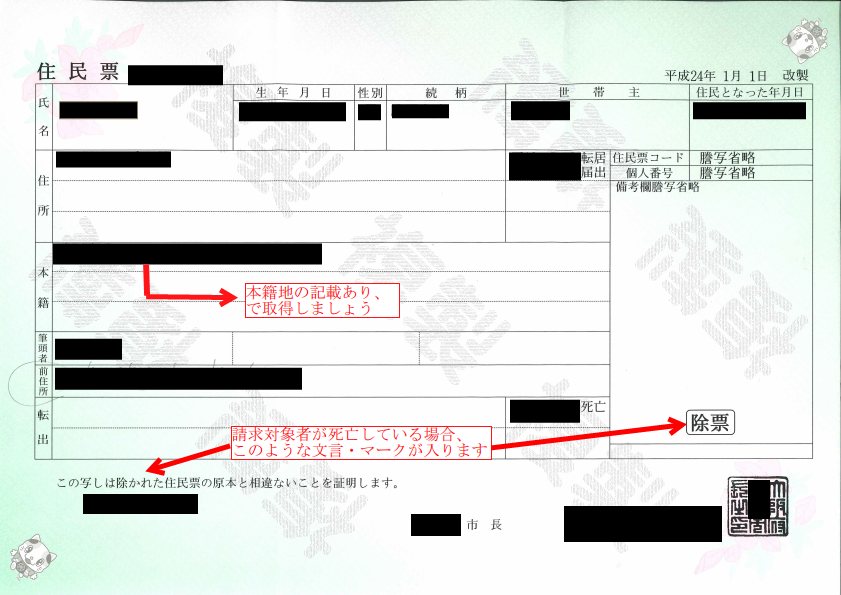

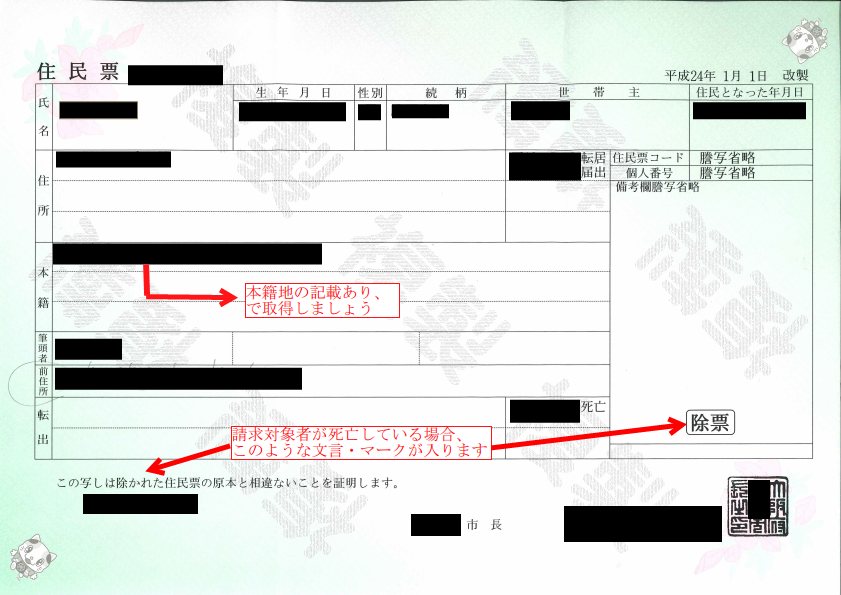

2-2 亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票

相続放棄は、亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てなければなりません。 そのため、相続放棄を申立てる際には亡くなった人の住所地を証明するために、故人の住民票の除票もしくは戸籍の附票を提出する必要があります。 住民票の除票とは、死亡などが理由で抹消された住民票です。 名称が変わるだけで、内容は普通の住民票と同じなのでご安心ください。 また、戸籍との関連性を示すために、必ず本籍地入りの住民票除票を取得するようにしましょう。 住民票除票の例は、下記の通りです。

| 発行期間 | 手数料の目安 | 備考 | |

| 住民票の除票 | 住民票所在地の市区町村役場 | 300円 | 本籍地入りのものを用意 |

| 戸籍の附票 | 本籍所在地の市区町村役場 | 300円 | 戸籍集めのついでに取れるので、こちらの方がおすすめです |

この住民登録の履歴(住民登録簿または除票・附票)は、故人の住所変動を裏付ける資料となるため、住所移動履歴も考慮して取得しておくのが望ましいでしょう。

これらの証明書は、市区町村役場の窓口で取得できるほか、郵送請求も可能です。

郵送で請求する場合は、手数料の支払いに現金を同封することはできないため、郵便局で購入できる「定額小為替(ていがくこがわせ)」を同封して支払うのが一般的です。

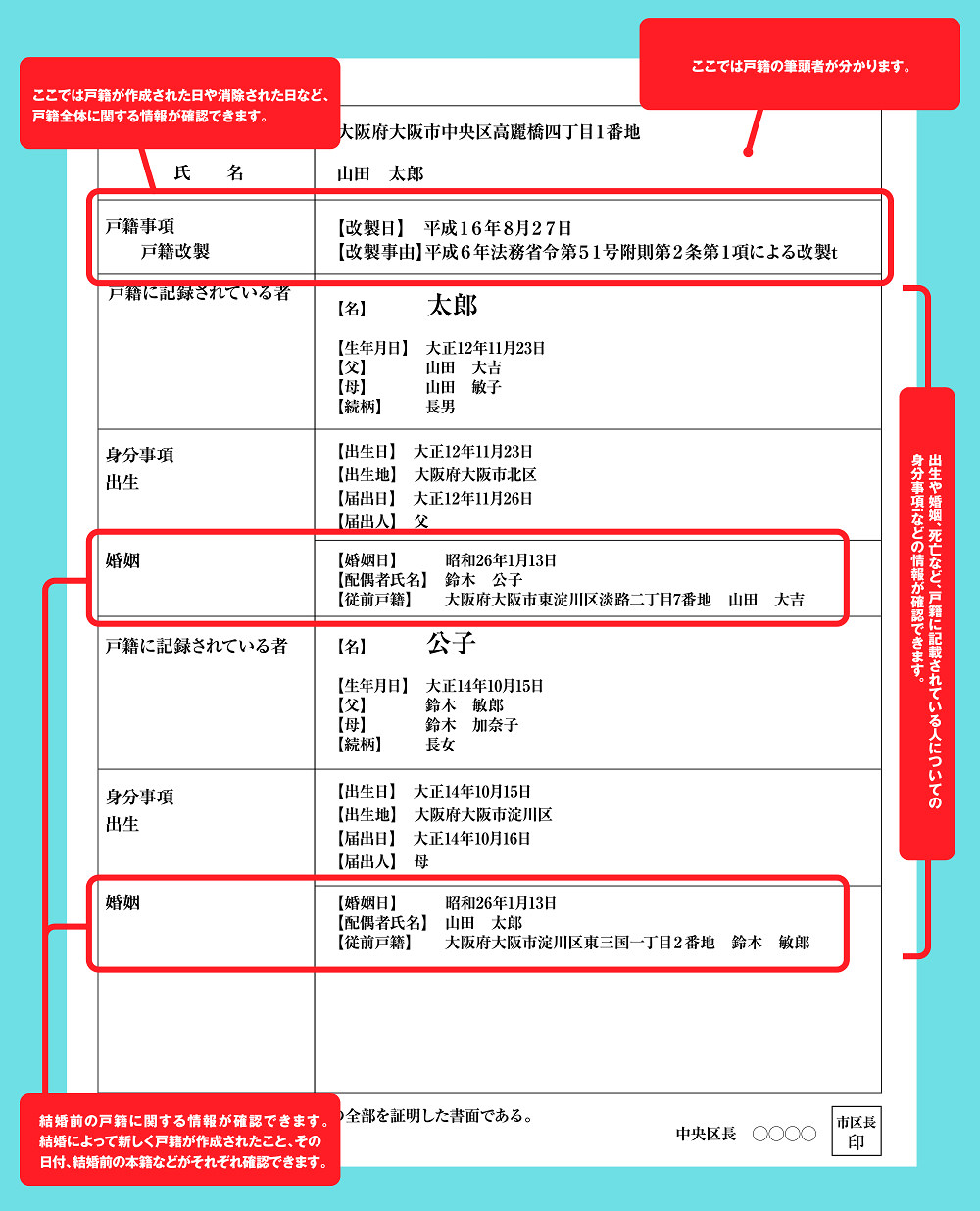

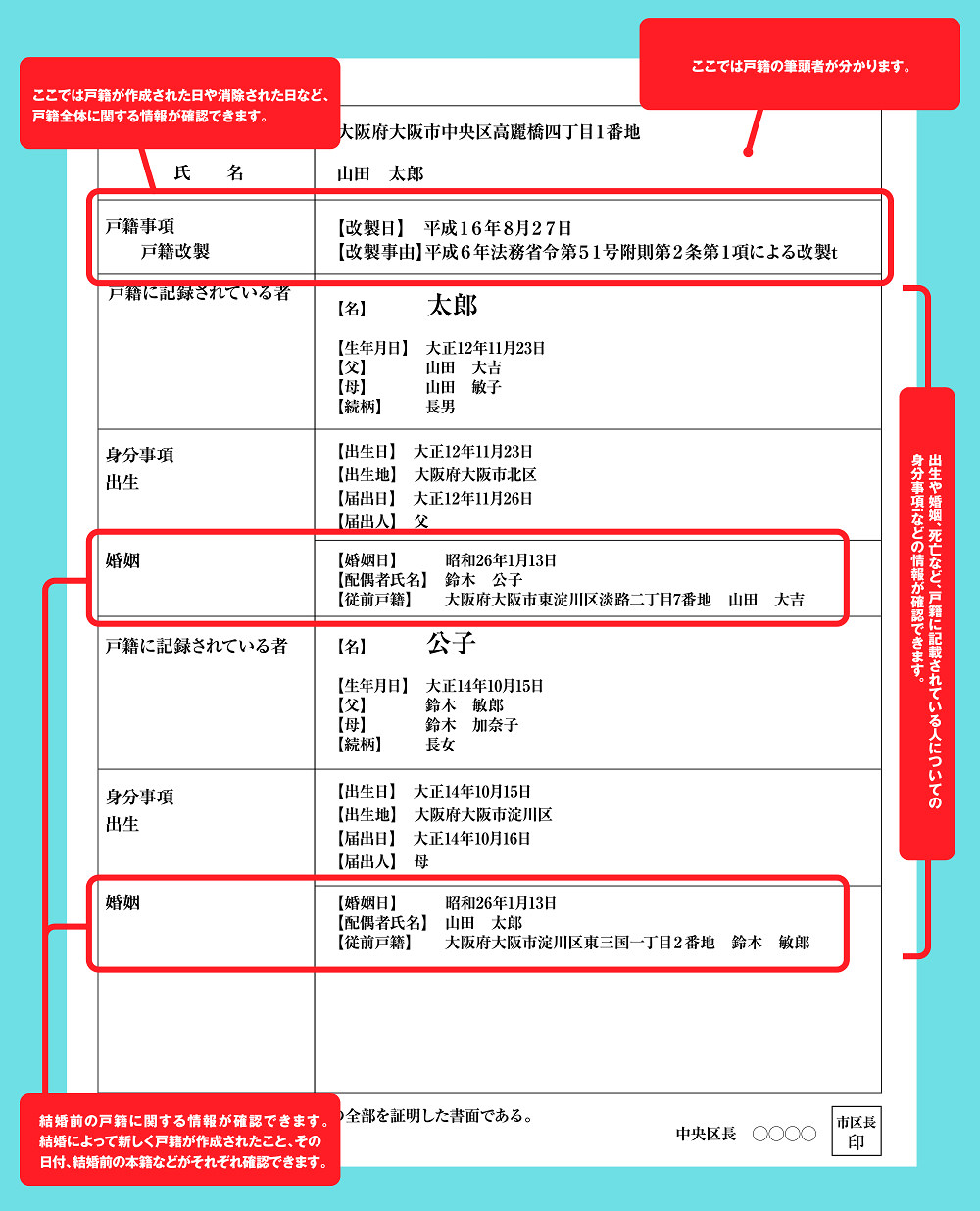

2-3 相続放棄する人の戸籍謄本

相続放棄する際には、相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本が必ず必要になります。 相続放棄の申立てでは、亡くなった人と申述人の関係を示す必要があるからです。 戸籍謄本の見本や取得方法は、下記の通りです。

| 発行期間 | 本籍所在地の市区町村役場 |

| 手数料目安 | 450円 |

戸籍謄本の取得時には、改製原戸籍を含め、過去の戸籍も遡って取得できるか確認することをおすすめします。特に婚姻や転籍があると、複数の戸籍が必要になる可能性があります。

戸籍謄本を郵送で請求する場合も、手数料の支払いには現金の代わりに「定額小為替」を利用します。郵便局で必要金額分を購入し、返信用封筒(切手貼付)と本人確認書類の写しを同封して役所宛に送付します。

2-4 収入印紙

相続放棄の申立てには、一人当たり約800円の手数料が必要になります。 手数料の納付は収入印紙を申述書に添付して行います。 収入印紙は、お近くの郵便局はもちろんコンビニでも購入可能です。

2-5 切手

申立て後、家庭裁判所のほうから申述人宛てに郵送物が送られてきます。 この郵便代は申述人が負担するものなので、申立ての際に切手を同封しておかなければなりません。 必要金額は各家庭裁判所ごとに異なるので、管轄家庭裁判所を検索する際にチェックしておきましょう。 なお、大阪と東京の相続放棄申立て時に必要な切手代はそれぞれ下記の通りです。

- 大阪:84円切手×5枚と10円切手×5枚(合計470円)

- 東京:84円切手×4枚と10円切手×4枚(合計376円)

郵送通知用の郵便切手は返信用封筒に貼付して申述書に同封する必要があります。切手の種類や枚数は家庭裁判所ごとに定められていることが多いため、事前に問い合わせて準備しておきましょう。

2章で紹介した5つの書類は、すべての相続放棄で必要になる書類です。 次の章では相続放棄する人と亡くなった人の関係によって個別に必要になる書類を詳しく解説していきます。

3章 亡くなった人との関係性によって個別に必要な書類

1章で解説したように、相続放棄の申立てでは亡くなった人と相続放棄する人(申述人)の関係によって、個別に戸籍謄本などの書類が必要です。

- 配偶者の財産を相続放棄するケース

- 親の財産を相続放棄するケース

- 祖父母の財産を相続放棄するケース

- 子供の財産を相続放棄するケース

- 兄弟姉妹の財産を相続放棄をするケース

- 叔父・叔母の財産を相続放棄するケース

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。 ただし、兄弟姉妹や叔父、叔母の財産を相続放棄する場合には必要書類の数が多く、3ヶ月以内の期限を守り手続きをするのが難しくなってしまいます。 必要書類の数が多く「自分で手続きするのは難しそう」と思ったら相続放棄を専門にしている司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

なお、この節で紹介する戸籍以外にも、相続人の相続順位を明らかにするために改製原戸籍の提出を求められることがあります。また、相続関係が複数代にわたるときは、直系尊属やその子に関する戸籍も必要になる可能性がありますので、あらかじめ準備しておくべきです。

3-1 配偶者の財産を相続放棄するケース

まずは、亡くなった人の配偶者が相続放棄をする場合の戸籍謄本を確認していきましょう。 配偶者の場合、亡くなった人と同一の戸籍謄本に入っていますので、故人の死亡記載のある戸籍謄本兼あなたの戸籍謄本として、1種類で事足ります。

| 必要書類 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

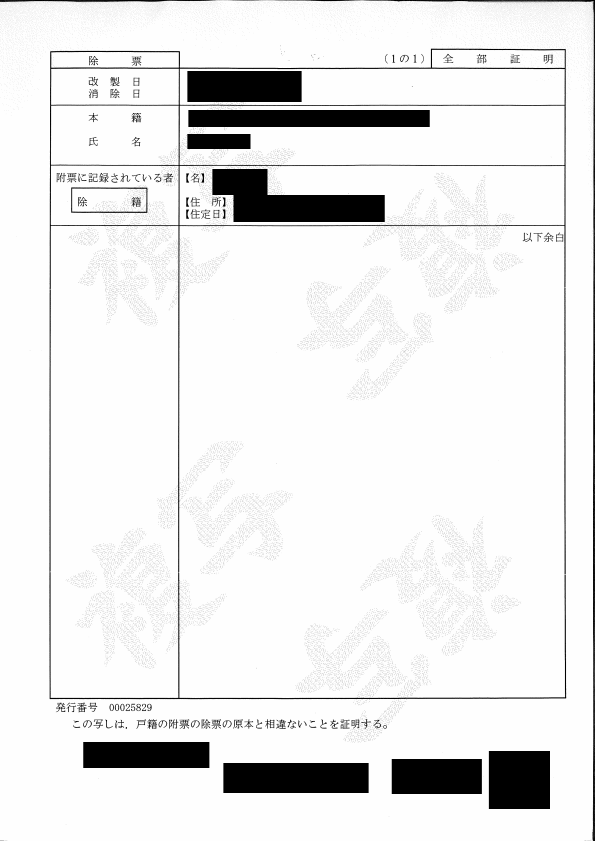

戸籍の種類とは?

戸籍には3つの種類があります。 ケースによっては色々な種類の戸籍を集めることになりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

| 内容 | 発行期間 | 手数料の目安 | |

| 現在戸籍(戸籍謄本) | 今現在有効な戸籍謄本を現在戸籍と呼びます。 端的に、戸籍謄本と言えばこの現在戸籍を指します。 | 本籍所在地の市区町村役場 | 450円 |

| 除籍 | 死亡や結婚、転籍などによりある戸籍に記載されている人の全員が抜け、誰一人戸籍内に人物が載っていない状況になると、戸籍が閉鎖されます。 この閉鎖された状態の戸籍を除籍と呼びます。 | 本籍所在地の市区町村役場 | 750円 |

| 原戸籍(改正原戸籍) | 戸籍は法律の変更に合わせて何度もバージョンアップされています。 改正のたびに古い様式の戸籍を閉鎖しており、この古い閉鎖された戸籍を原戸籍と呼びます。 | 本籍所在地の市区町村役場 | 750円 |

3-2 親の財産を相続放棄するケース

続いて、亡くなった人の子供が相続放棄をする場合の戸籍謄本を紹介します。 子供の場合、最初は亡くなった人と同一の戸籍に入っていますが、結婚により別々の戸籍に分かれます。 そのため、まずは自分自身の戸籍謄本を取得してどのような状態になっているかの確認が必要です。 下図のように、亡くなった人と自分自身が同一の戸籍に入っている場合には、亡くなった人の戸籍謄本兼自分の戸籍謄本の1種類だけで書類の収集は完了します。 一方で、すでに結婚して別の戸籍に入っている場合には、自分の戸籍と亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本の2種類が必要です。

| 必要戸籍謄本 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の死亡記載ある戸籍謄本 | 亡くなった人と自信が同一の戸籍に入っている場合は実質不要 |

3-3 祖父母の財産を相続放棄するケース

今回亡くなった人よりも前に子(あなたから見て親)が死亡している場合、代襲相続人として孫が祖父母の相続人になります。 孫が祖父母の代襲相続人として相続放棄する際には、亡くなった人の子供が死亡した事実を証明する書類が必要です。 具体的には、亡くなった人の子の死亡記載ある戸籍謄本を追加します。 必要書類をまとめると、下図の通りです。

| 必要戸籍謄本 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の死亡記載ある戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の子供(あなたからみて親)の死亡記載ある戸籍謄本 | 亡くなった人の子供(あなたからみて親)と自身が同一の戸籍謄本に入っている場合は実質不要 |

3-4 子供の財産を相続放棄するケース

亡くなった人に子供がいない、もしくは子供が既に死亡している場合、亡くなった人の親が相続人となります。 子供の財産を相続放棄するケースでは、故人が死亡した事実の証明だけでなく、亡くなった人に子供がいないことを証明しなければなりません。 そのため、子供がいない事実を立証するために、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの全戸籍謄本を提出します。

| 必要戸籍謄本 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の子供(あなたからみて孫)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 亡くなった人に子供(あなたからみて孫)がいる場合に必要 |

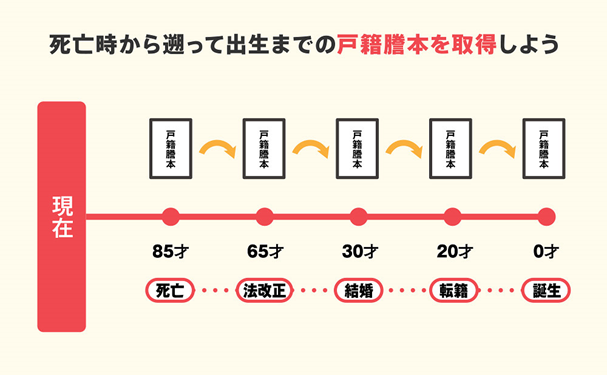

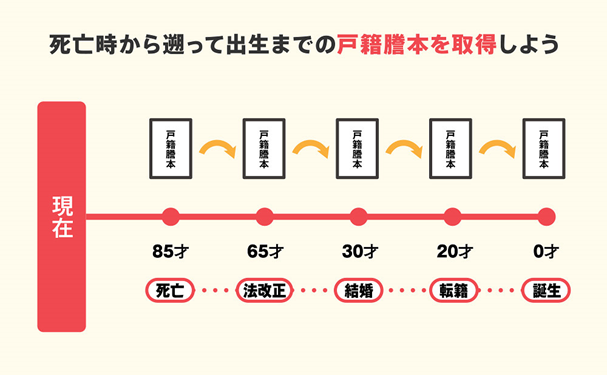

出生から死亡までの戸籍とは

「亡くなった人に子供がいるか、いないか」が問題になる場合、亡くなった人が生まれて初めて入った戸籍(出生時の戸籍)から死亡した当時に入っていた戸籍の全てを集め、亡くなった人の子供の有無を調査しなければなりません。

この際に要求される、亡くなった人にまつわる全ての戸籍を「出生から死亡までの戸籍」と呼びます。

自分の戸籍と亡くなった人の戸籍くらいはすぐに取れますが、出生死亡の戸籍を集めるとなればボリュームは相当なものです。

戸籍は法律の改正により、何度も違う戸籍に作り変えられているため、出生死亡の戸籍を集めると、ほとんどのケースで複数通に渡ります。

さらに、法律の改正とは別に結婚・転籍によっても違う戸籍が作られるため、異なる市区町村役場で別々に戸籍を集める必要も出てくるでしょう。

出生死亡の戸籍については、専門家に収集を依頼した方が断然早く確実に集め終わりますが、ご自分で集めてみたい方は下記の記事も参考にしながら集めていきましょう。

3-5 兄弟姉妹の財産を相続放棄するケース

亡くなった人に子供がおらず、かつ、親も既に死亡している場合、故人の兄弟が相続人になります。 故人の兄弟姉妹が相続人となり、相続放棄する際には下記の事実の証明が必要です。

- 亡くなった人が死亡した事実

- 亡くなった人に子供がいない事実

- 亡くなった人の両親が死亡している事実

- 亡くなった人の祖父母が死亡している事実

「亡くなった人子がおらず、親も既に亡くなっている」という状況下では、次に相続人となるのは本来は亡くなった人の祖父母です。 そのため、上記のように兄弟姉妹が相続人となるためには、祖父母の死亡も証明しなければなりません。 とはいえ、故人の年齢からして「この人の祖父母ならとっくに亡くなってる年齢だろう」と家庭裁判所に判断してもらえれば、祖父母死亡記載のある戸籍謄本は提出しなくても良いとしている裁判所もあります。 そのため、まずは亡くなった人の両親の死亡記載ある戸籍謄本だけを提出し、家庭裁判所から特に求められた際に初めて亡くなった人の祖父母の戸籍謄本を集めるのが良いでしょう。 ここまで解説した兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類をまとめると、下記の通りになります。

| 必要戸籍謄本 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の子供(あなたからみて甥・姪)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 亡くなった人に子供(あなたからみて甥・姪)がいる場合に必要 |

| 亡くなった人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母それぞれ)の死亡記載ある戸籍謄本 | 亡くなった人の祖父母が生存していてもおかしくない年齢の場合に必要 |

3-6 叔父・叔母の財産を相続放棄するケース

先ほど解説したように、亡くなった人に子供がおらず、かつ、親も既に死亡している場合、故人の兄弟が相続人になります。 ただし、故人よりも先に兄弟が死亡している場合、その兄弟の子供(つまり甥・姪)が相続人になります。 故人の甥や姪が相続人となり相続放棄する際には、兄弟姉妹が相続人になったときの書類に加え、故人の兄弟姉妹が死亡していることを証明する戸籍謄本も必要です。 そのため、甥や姪が相続放棄する際の必要書類は下記のようになります。

| 必要戸籍謄本 | 備考 |

| あなたの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の子供(あなたからみていとこ)の出生から死亡までの戸籍謄本 | 亡くなった人に子供(あなたからみていとこ)がいる場合に必要 |

| 亡くなった人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本 | – |

| 亡くなった人の祖父母(父方の祖父母・母方の祖父母それぞれ)の死亡記載ある戸籍謄本 | 亡くなった人の祖父母が生存していてもおかしくない年齢の場合に必要 |

| 亡くなった人の兄弟姉妹(あなたからみて親)の死亡記載ある戸籍謄本 | 亡くなった人の兄弟姉妹(あなたからみて親)と自身が同一の戸籍謄本に入っている場合には実質不要 |

このように、相続放棄する際には相続人と亡くなった人の関係性によって必要な書類が異なります。 亡くなった人の兄弟姉妹や甥、姪が相続放棄する際には必要な戸籍謄本の種類が多く、書類の収集が非常に大変です。 相続放棄は期限も決められているので、必要に応じて司法書士や弁護士への相談も検討しましょう。 また、相続放棄の状況によっては上申書という書類の提出が必要になります。 次の章で、上申書とは何かや提出方法を詳しく確認していきましょう。

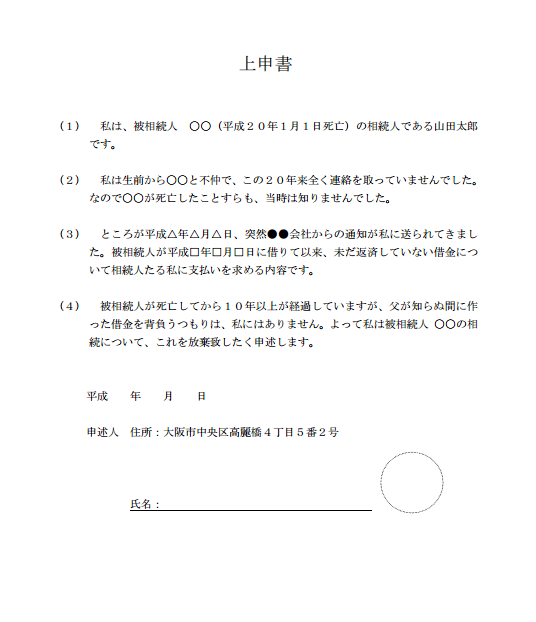

4章 相続放棄の状況によって上申書の提出も必要

上申書とは、通常では認められない状況で相続放棄を行う場合に「なぜ今から相続放棄をするのか」を裁判官に説明し納得させるための書類です。 法律上要求される書類ではありませんが、実務上重要な書類なので本章で詳しくご説明します。 上申書のサンプルは、下記の通りです。 なお、あくまでもサンプルであり相続放棄の事案ごとに内容は異なります。

後述しますが、相続放棄は期限が決められているだけでなく、故人の財産を勝手に処分すると期限内であっても相続放棄の申立てが認められなくなってしまいます。 本来であれば、相続放棄できないケースであるにもかかわらず必要書類のみを提出して申立てを行うと、裁判官に事情を説明しきれず、相続放棄を認めてもらえない可能性が高くなります。 このような状況を回避するために、裁判官に相続放棄にいたった事情や背景、理由を説明する書類が上申書です。

上申書を記載する際には、故人が財産を処分した事情や、相続放棄に至った経緯を明確に説明することが求められます。また、上申書の書式自体も裁判所によって様式が異なるため、あらかじめ提出先の裁判所所定の書式を確認しておくと安心です。

ただし、上申書を提出したからといって、すべてのケースで相続放棄を認めてもらえるわけではありません。 裁判官を納得させるだけの理由を文章化しなければならないので、内容によっては相続放棄が認められないケースもあります。 上申書を添付するイレギュラーな相続放棄の手続きをする際には、必ず専門家に依頼しましょう。

4-1 上申書の提出が必要になるケース

相続放棄の申立てはいつでも好きなタイミングでできるわけではりません。 相続放棄の申立ては3ヶ月以内と決められていますし、遺産分割協議や相続財産の消費など単純承認と呼ばれる行為をした場合、相続放棄が認められなくなります。 具体的には下記のような事情があると、相続放棄の申述が認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。

- 「被相続人が死亡してから3か月以上経っている…」

- 「被相続人の銀行預金に手を付けてしまった…」

- 「被相続人に借金があるとは知らずに遺産分割協議をしてしまった…」

5章 相続放棄の手続きを専門家に依頼するメリット

本記事で紹介したように、相続放棄は必要書類さえ揃えられれば自分自身で手続き可能です。 しかし、相続放棄の手続きを専門家に依頼すれば手続きを代行してもらえるだけでなく、下記のような様々なアドバイスを受けられます。

- そもそも本当に相続放棄が適しているかどうか

- 相続放棄の期限を過ぎているが申立てが認められそうかどうか

- 相続放棄をするにあたり故人の現金や家をどこまで片付けて良いのか

- 相続放棄後に行う債権者への連絡や適切な対処方法

- その他、相続放棄するにあたりしても良いこととダメなことについて

専門家に依頼すれば、先述の書類の収集も適切に代行してもらえます。また、複雑な相続権や順位の判断が必要なケース、未成年者が相続人になるケース、さらには限定承認を併せて検討すべきかどうかという判断まで、総合的なサポートを受けられる点は大きなメリットです。

もちろん、専門家に依頼した場合報酬は必要になりますが、相続放棄の手続きは法律手続きの中では比較的安価な部類に入ります。 弁護士事務所に依頼した場合は約10万円程度、司法書士事務所に依頼した場合は約5万円が相場となっています。

支払う報酬と比較しても、上記のようなアドバイスを受けられ相続放棄できる可能性が高くなるのはメリットが大きいといえるでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続関係が複雑なケースや上申書を提出するような難易度の高い相続放棄も数多く取り扱っています。 相続放棄の手続きを検討されている方は、ぜひ弊所が実施している無料相談をぜひご利用ください。

終わりに

相続放棄をする際には、期限内に亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。

必要書類には、すべての相続放棄で必要になる申述書や自分の戸籍謄本などの他に、相続放棄する人と亡くなった人の関係性を証明する書類もあります。 特に、故人と関係の薄い兄弟姉妹や甥、姪が相続放棄する際には必要書類の種類も多く、期限内にすべての書類をそろえるのは大変だと感じるのではないでしょうか。

さらに、相続放棄をする際には故人の財産を勝手に処分してはいけないなどの決まりもあります。

相続放棄の必要書類をスムーズにそろえ、手続きにあたりしては良いこと、ダメなことのアドバイスを受けたいのであれば相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。 初回相談は無料、かつオンラインでの相談もお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続放棄の必要書類は何?

相続放棄の必要書類は、絶対に必要な書類と状況によって必要な書類の2種類があります。

相続放棄の申立時に絶対に必要になる書類は以下のものがあります。

・申述書

・亡くなった人の住民票の除票もしくは除籍附票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・収入印紙(1人あたり800円)

・連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶相続放棄の必要書類について詳しくはコチラ相続放棄したら何もしなくていい?

相続放棄をしても故人が遺した財産の管理義務は残ります。

放置していると近隣住宅とのトラブルや損害賠償問題に発展する恐れもありますし、賃貸住宅の場合は大家さんから退去を求められる場合が多いです。

▶相続放棄後の管理義務について詳しくはコチラ相続放棄を自分でする流れとは?

相続放棄の流れは、下記の通りです。

STEP① 相続放棄をすべきか検討

STEP② 必要書類の収集

STEP③ 相続放棄申述書の作成

STEP④ 裁判所への提出

STEP⑤ 照会書への回答

STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着

▶相続放棄の手続き方法について詳しくはコチラ相続放棄を司法書士に頼むときの費用相場はいくら?

相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場は、4~7万円程度です。

▶相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場について詳しくはコチラ子供が相続放棄するときに必要な書類は何?

亡くなった人の子供が相続放棄するには、下記の書類が必要です。

・申述書

・亡くなった人の住民票除票もしくは戸籍附票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・亡くなった人の死亡記載ある戸籍謄本

・収入印紙

・切手

▶相続放棄の必要書類について詳しくはコチラ相続放棄は自分で手続きできますか?

相続放棄の手続き自体は自分で行えます。

ただし、相続放棄する際には必要書類の収集も大変ですし、遺産を使用、処分すると相続放棄が認められなくリスクがあります。

そのため、確実に相続放棄するためにも、司法書士や弁護士に依頼するのが良いでしょう。相続放棄の期限はいつ?

相続放棄の期限は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」とされています。

期限が切れてしまった場合や迫っている場合は、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に速やかにご相談ください。

▶相続放棄の期限について詳しくはコチラ相続放棄が認められないケースとは?

遺産を使用、処分してしまうと、相続放棄が認められない恐れがあります。遺産の使用や処分は相続する意思があると判断されてしまうからです。

他にも、相続放棄の申立て期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。▶相続放棄が認められないケースについて詳しくはコチラ相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなります。

叔父の借金は相続放棄できますか?

叔父が亡くなり甥・姪が相続人となった場合、相続放棄すれば借金の返済義務はなくなります。