- 代襲相続とは何か

- 代襲相続を知らなかった場合にはどうなるのか

- 代襲相続が発生したときの注意点

- 代襲相続を知らなかった場合は後から相続放棄できるのか

代襲相続とは、本来であれば相続人となるべき人が、既に死亡していたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合に、その子供などの直系卑属が代わって相続する制度です。

代襲相続人も正当な相続人の1人であるため、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

代襲相続人がいることを知らずに行ってしまった遺産分割協議は無効となる可能性があるので、ご注意ください。

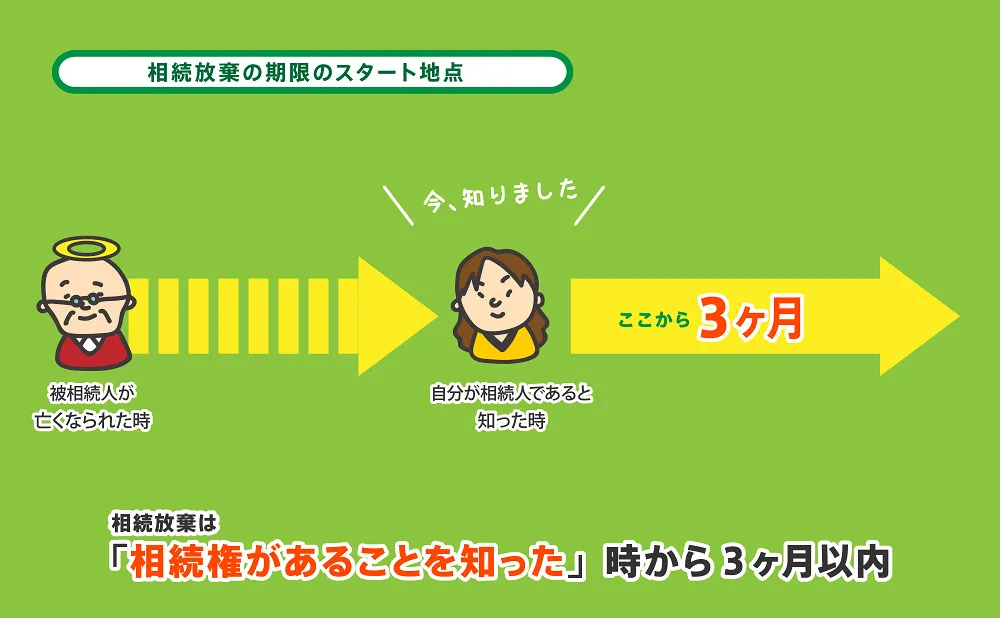

なお、相続放棄は「自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内」という期限が設定されているため、自分が代襲相続人であることを知らなければ、相続放棄の期限を迎えることはありません。

本記事では、代襲相続を知らなかった場合はどうなるのかや、代襲相続発生時の注意点について解説します。

目次

1章 代襲相続とは

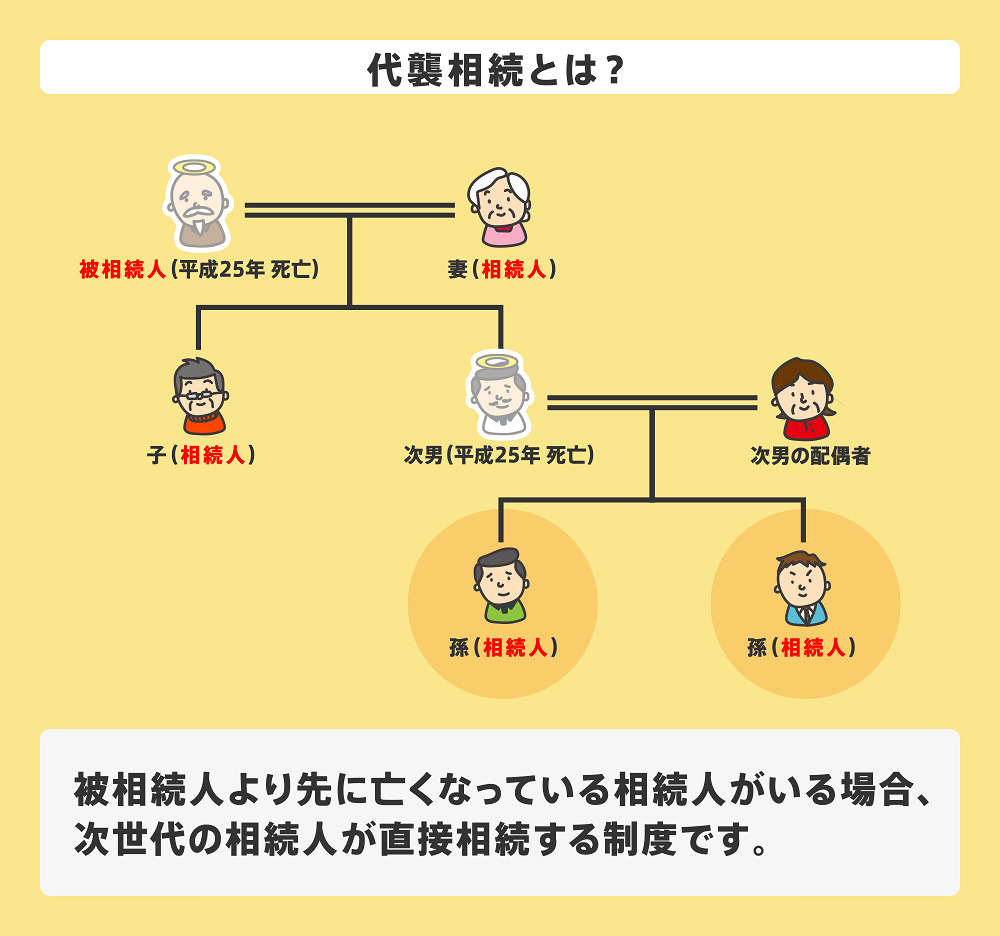

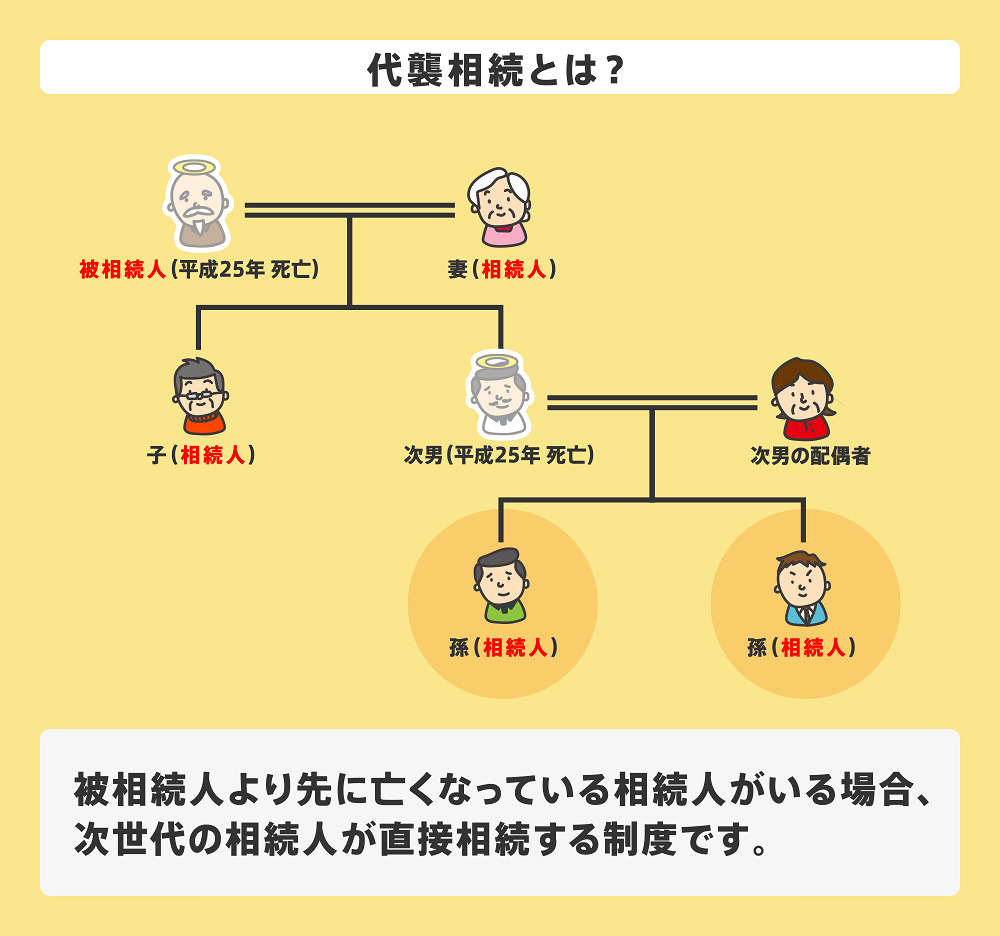

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来であれば相続人となるべき人が、相続の開始(故人が亡くなった時点のこと)以前に死亡していたり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合に、その子供などの直系卑属が代わって相続する制度です。

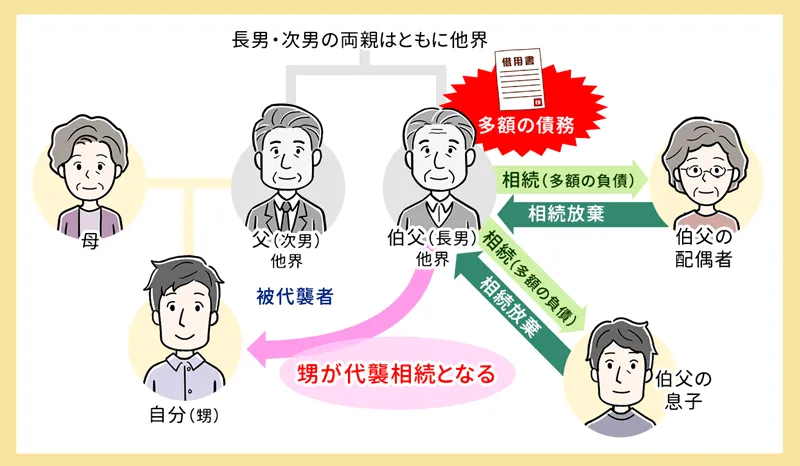

例えば、上記のイラストのように、被相続人よりも先に相続人である次男が死亡している場合には、次男の子供が代襲相続人として相続権を持ちます。

しかし、代襲相続という制度自体を知らなければ、戸籍を集めて相続人調査をしても代襲相続人の存在に気付けないことがあります。

実際、相続手続きを行う中で「代襲相続人がいたなんて知らなかった」というトラブルは少なくありません。

次章では、代襲相続を知らなかったまま手続きを進めてしまった場合に、どのような問題が生じるのかについて解説します。

2章 代襲相続を知らなかった場合はどうなる?

代襲相続人が発生していることに気付かずに、相続手続きを進めてしまうケースは少なくありません。しかし、代襲相続人の存在に気付かずに遺産分割協議をしてしまった場合、その協議は無効となります。

遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどのような割合で受け継ぐかを相続人全員で話し合うことです。

遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書にまとめ、預貯金や不動産の名義変更手続きの際に提出していきます。

代襲相続について知らずに遺産分割協議を行った場合、協議書も無効になるため、遺産の名義変更手続きなどもストップしてしまいます。

このようなトラブルを回避するためにも、相続人調査は漏れなく行う必要があります。誰が相続人か不安な場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

司法書士や弁護士、行政書士であれば、相続人調査の代行も可能ですので、相続手続きの負担を軽減することも可能です。

3章 代襲相続が発生したときの注意点

代襲相続が発生したときには、代襲相続人も含めて相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

また、代襲相続人が未成年者の場合には、親権者などの法定相続人が代わりに協議に参加する必要もあります。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 代襲相続人も含め相続人全員で遺産分割協議をする

代襲相続人は他の相続人と同様に相続権を持つため、遺産分割協議にも参加する必要があります。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となるので「代襲相続人以外で話し合ってしまおう」と考えることはやめましょう。

代襲相続が発生するケースでは、相続人同士の世代が異なり、関係も疎遠な場合もあります。

そのため、通常の相続よりも相続トラブルに発展しやすい点にも注意しなければなりません。

万が一、相続トラブルに発展しそうであれば、トラブルが泥沼化する前に、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

3-2 代襲相続人が未成年者の場合は法定代理人が協議に参加する

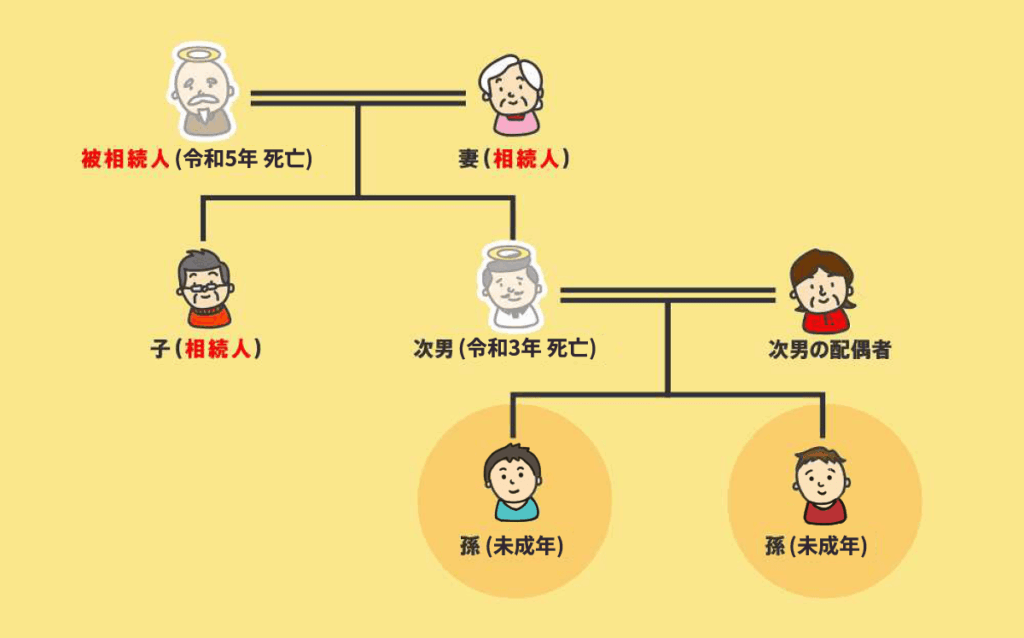

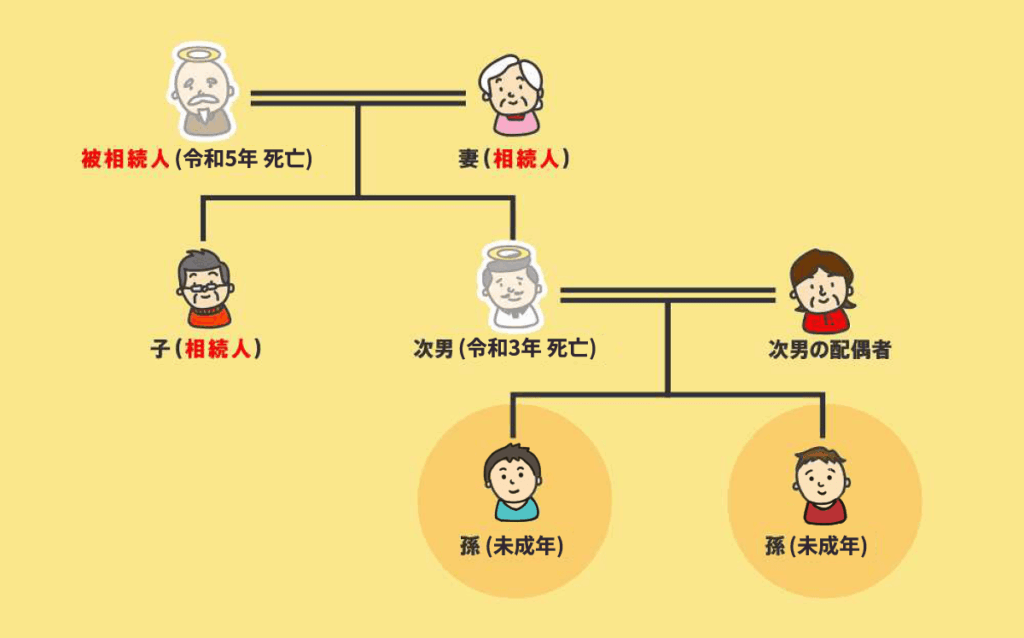

未成年者が代襲相続人となった際には、本人の代わりに親権者などの法定代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。

一方で、代襲相続人の法定代理人も相続人であったり、代襲相続人の中に同じ親権者の未成年の子供が複数いる場合には、利益相反となるため、特別代理人の選任が必要です。

詳しく見ていきましょう。

3-2-1 利益相反となる場合は特別代理人の選任が必要となる

代襲相続人が未成年者の場合には、法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加する必要があります。

しかし、上記のイラストでは、未成年者である代襲相続人が2人おり、親権者である母親(次男の配偶者)はどちらかの代理人にしかなれません。

母親がそれぞれの子供の代理人になってしまうと、利益相反となり、遺産分割協議は無効となってしまいます。

このようなケースでは、家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を選任を受けなければなりません。

特別代理人とは、未成年者が相続人になったときなどに、家庭裁判所によって選任される代理人です。

特別代理人になるには特別な資格などは必要なく、利益相反にならない人物であれば誰でもなることができます。

そのため、相続人になっていない親族(祖父、祖母、兄弟姉妹、いとこ)などが特別代理人の候補者になるケースが一般的です。

特別代理人の選任手続きや必要書類は、下記の通りです。

| 申立てできる人 | 親権者 利害関係者(相続人など) |

|---|---|

| 申立先 | 未成年者や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 申立費用 | 収入印紙:800円分 連絡用の郵便切手代:数千円程度 |

| 必要書類 |

|

4章 代襲相続を知らなかった場合でも後から相続放棄は認められる?

自分が代襲相続人であることを知らずに年数が経過していた場合でも、相続放棄が認められる可能性はあります。

相続放棄には「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」という期限が設定されています。

あくまで相続放棄の期限の起算点は「自分が相続人であることを知ったとき」なので、代襲相続について知らなかった場合には、期限を迎えていないと考えられるからです。

具体例を見てみましょう。

| 時期 | 状況 |

|---|---|

| 令和6年5月 | 叔父が死亡し、相続が発生した。 叔父は多額の借金を遺していた。 |

| 令和6年7月 | 叔父の配偶者、子供が相続放棄をした(祖父母はすでに他界) |

| 令和7年1月 | 父(故人から見た弟)はすでに亡くなっており、自分(故人からみた甥)が代襲相続人であることを知った |

上記の状況では、令和6年7月に叔父の配偶者と子供が相続放棄をした時点で、甥に相続権が移っています。

しかし、甥が自分が代襲相続人であると初めて知ったのは、令和7年1月です。

このような状況では、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内(上記の例では令和7年4月)であれば相続放棄が認められる可能性があります。

しかし、自分が相続人になってから3ヶ月以上経過して相続放棄を申し立てる際には「自分が相続人であることを知るのが遅れた」という証拠を提出しなければなりません。

具体的には、叔父の借金の督促状などを証拠として提出できる場合があります。

いずれにせよ、自分が相続権を得てから3ヶ月以上経過して相続放棄を申し立てる場合には、自分で手続きすることは難しいでしょう。

相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談して、相続放棄が可能かどうかや、必要な書類についてアドバイスをもらうことを強くおすすめします。

まとめ

代襲相続は、故人の子供や兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合に、その子供(故人の孫や甥・姪)などの直系卑属が相続権を引き継ぐ制度です。

代襲相続という制度について知らないまま、相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議のやり直しなどが発生する恐れもあるのでご注意ください。

また、自分が代襲相続人であることを知らずに相続放棄の申立てをするのが遅れてしまった場合、相続権を得ていたことを知らなかった証拠を提出できれば相続放棄が認められる可能性もあります。

ただし、自分で相続放棄の申立てをするのはハードルが高いため、相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続人調査を始めとする相続手続きや、相続放棄についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。