- 特別養子縁組の相続の取扱い

- 相続における特別養子縁組の注意点

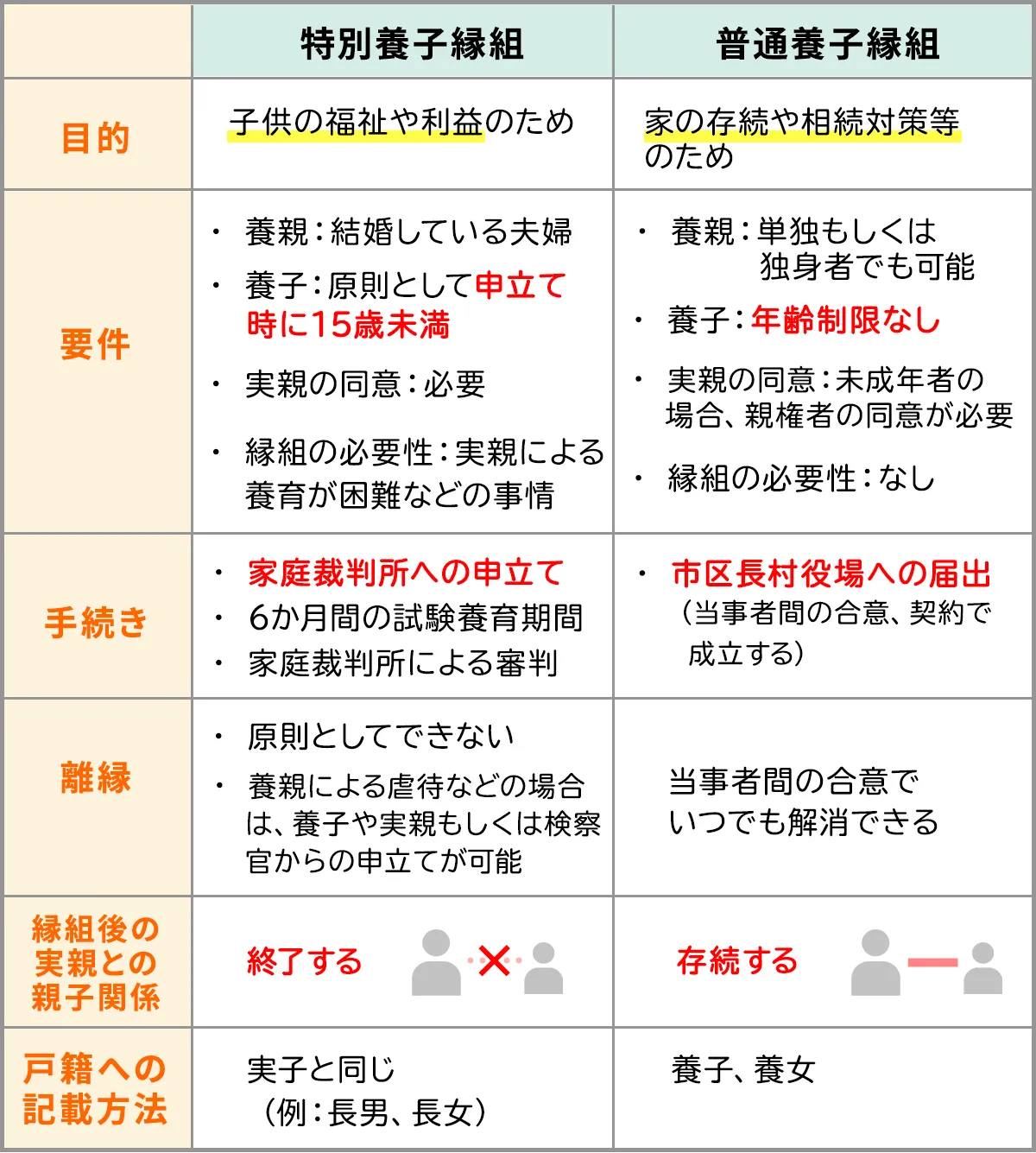

養子縁組は①特別養子縁組と②普通養子縁組の2種類があります。

特別養子縁組は子供の福祉のために行われるのに対し、普通養子縁組は相続対策や様々な目的で行われます。

特別養子縁組を行うと実親との親子関係は消滅するので、養親のみの相続人になれるのが特徴です。

一方、普通養子縁組の場合は実親との親子関係も残り続けるので、実親・養親両方の相続人になれます。

本記事では、特別養子縁組の相続の取扱いや相続発生時の注意点を解説します。

目次

1章 養子縁組の種類と違いについて

養子縁組には①特別養子縁組と②普通養子縁組の2種類があり、それぞれ目的や相続時の取り扱いが異なります。

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 特別養子縁組

特別養子縁組とは、養子になる子供と生みの親である実親との法的な親子関係を解消し、養子と養親が親子関係を結ぶ制度です。

特別養子縁組は、子供の福祉のために行われるものであり、養親となれるのは、結婚している夫婦のみなどと条件が決められています。

1-2 普通養子縁組

普通養子縁組は特別養子縁組と異なり、養子になる子供と生みの親である実親との親子関係を解消せず、養親と養子も親子関係を生じさせる制度です。

特別養子縁組は子供の福祉のために行われる制度であるのに対し、普通養子縁組は相続対策や同性カップルが同じ戸籍に入るためなど様々な目的で行われます。

特別養子縁組と普通養子縁組では、養子縁組後に実親との関係が消滅するかどうかが異なります。

そのため、相続発生時の取扱いも特別養子縁組と普通養子縁組では変わってくるので注意が必要です。

次の章では、特別養子縁組の相続の取扱いについて詳しく見ていきましょう。

2章 特別養子縁組の相続の取扱い

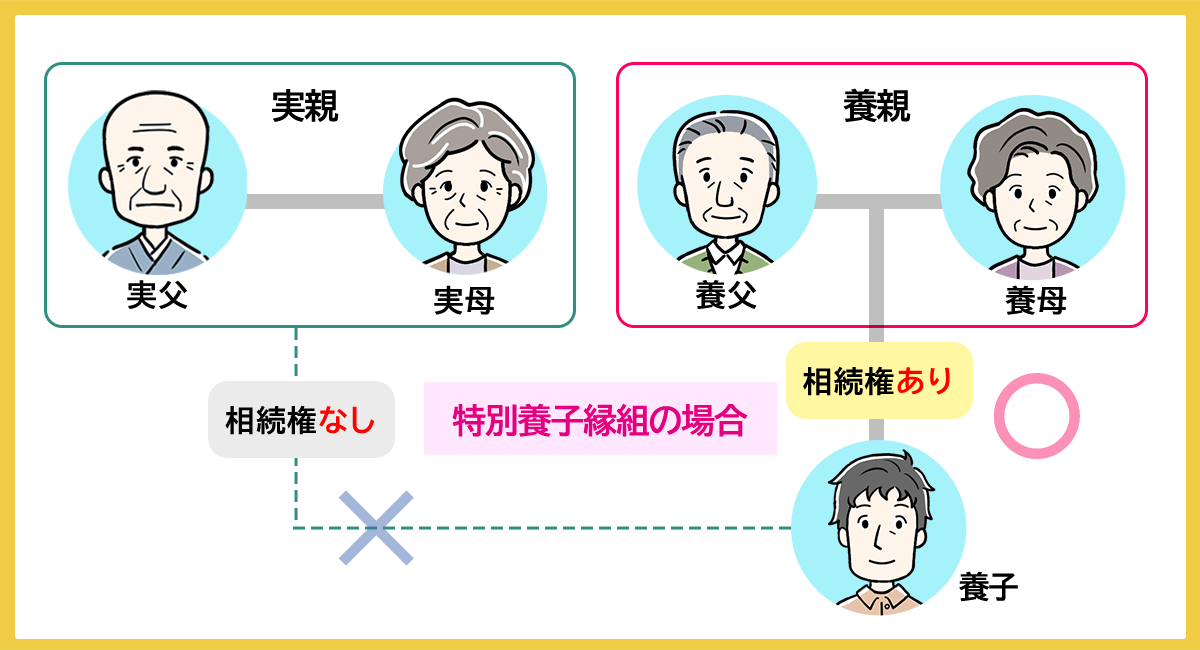

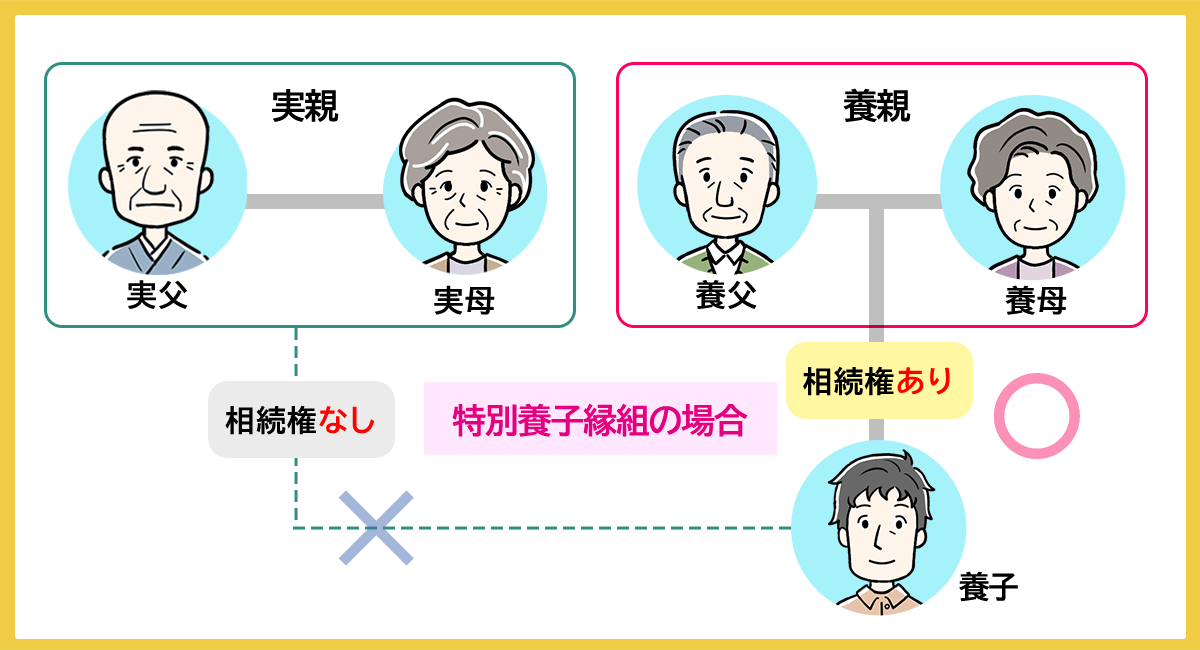

特別養子縁組を行うと、実親との親子関係は消滅し、養親との間にのみ親子関係が生じます。

そのため、特別養子縁組によって養子になった場合、養親の相続人にのみなれることを理解しておきましょう。

特別養子縁組の相続の取扱いで押さえておくべきポイントは、主に下記の通りです。

- 特別養子縁組による養子は養親のみの相続人になれる

- 特別養子縁組による養子が先に亡くなると養親のみが相続人になれる

- 養親の実子が亡くなると養子も兄弟姉妹として相続人になれる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 特別養子縁組による養子は養親のみの相続人になれる

特別養子縁組により養子になった場合、養親が亡くなった場合のみ相続人となれます。

特別養子縁組では、実親との親子関係は解消されるため、実親が亡くなっても相続人になることはできません。

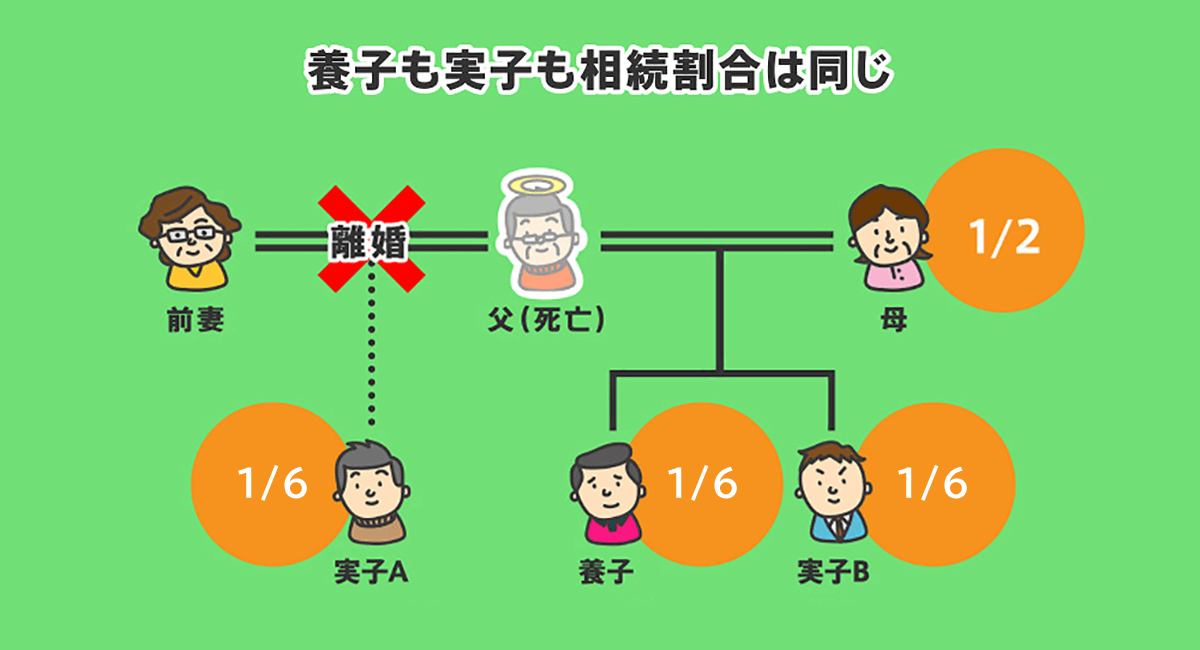

2-1-1 実子と養子の相続分は同じである

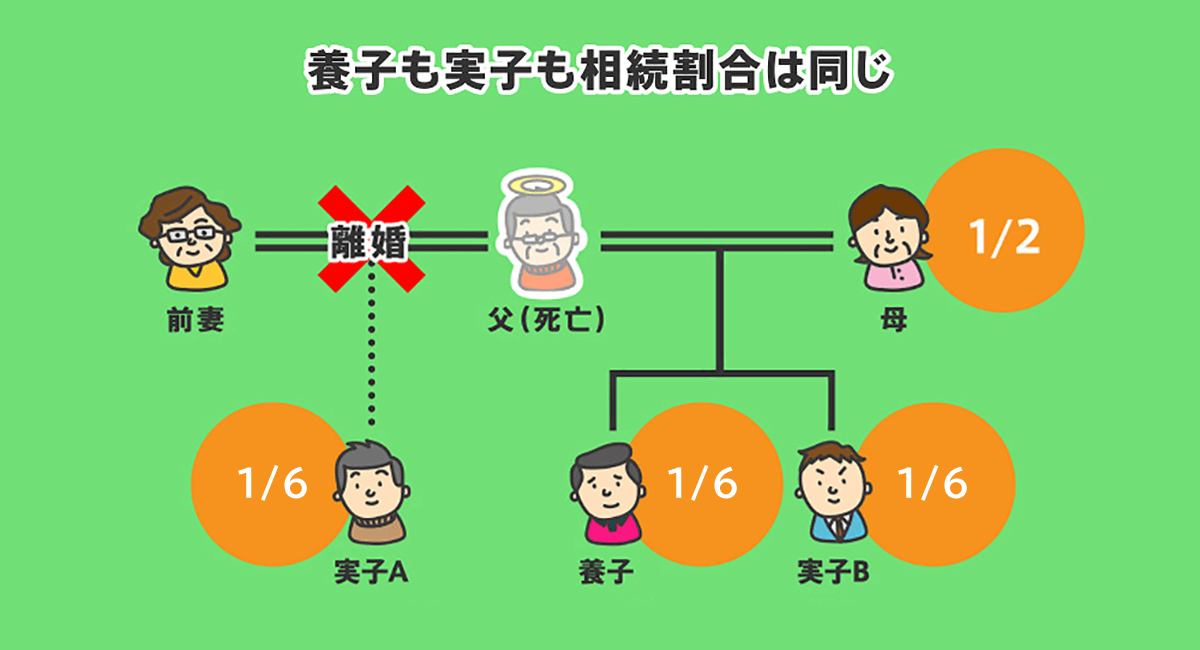

養親に実子がいる場合、養子だけでなく実子も相続人になれます。

養子と実子の相続分は同じであるため、それぞれ等分して遺産を相続可能です。

具体例を見てみましょう。

- 亡くなった人:父親

- 相続人:母親、実子A、実子B、養子

上記のケースでは、配偶者である母親が2分の1、子供たちは3人で合計2分の1の遺産を相続します。

子供は実子と養子を合わせて3人いるため「2分の1÷3人=6分の1」がそれぞれの相続分となります。

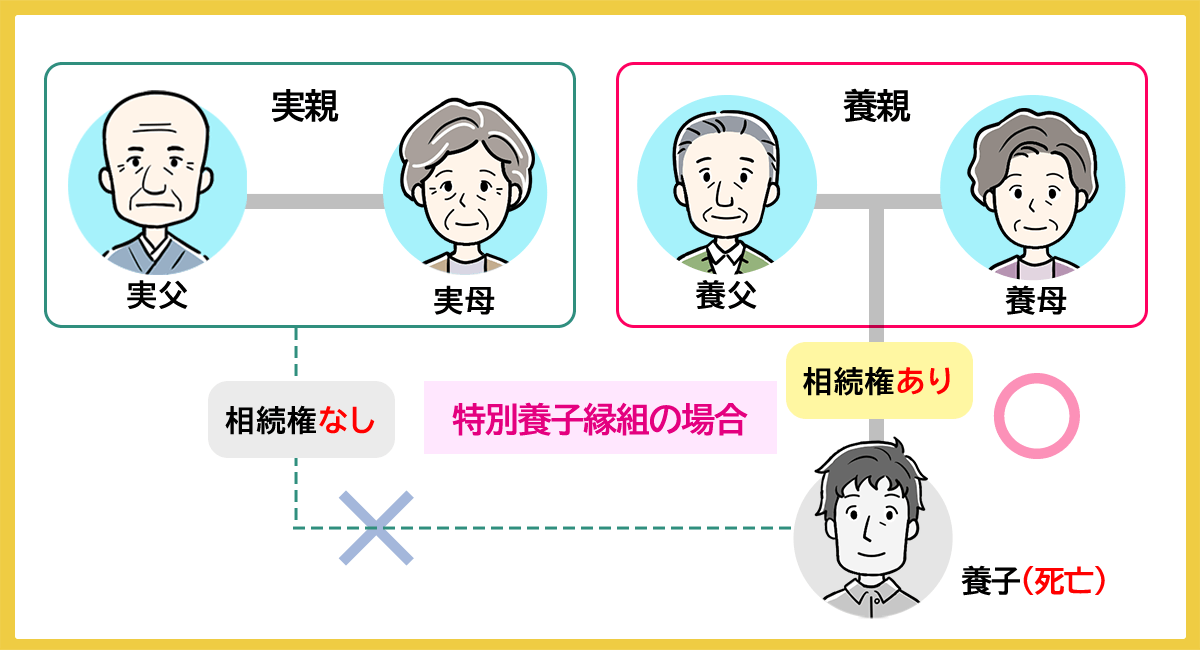

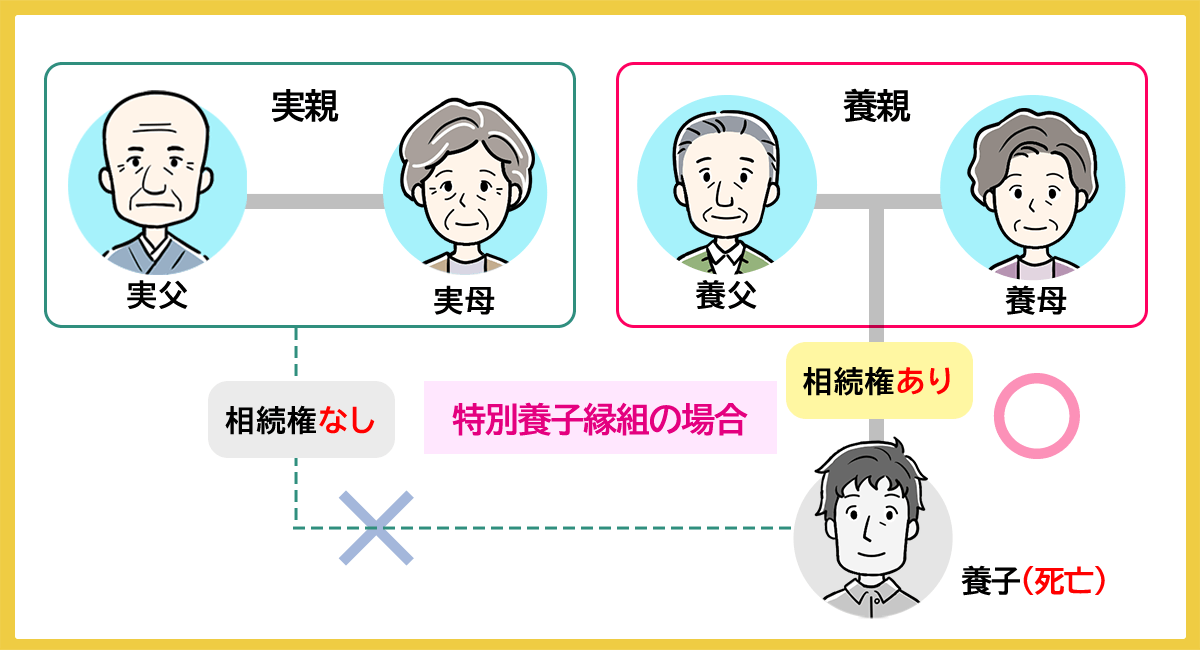

2-2 特別養子縁組による養子が先に亡くなると養親のみが相続人になれる

特別養子縁組で養子になった子供が親より先に亡くなった場合、養親のみが相続人になれます。

特別養子縁組では、実親との親子関係は消滅するため、実親は相続人にはなれません。

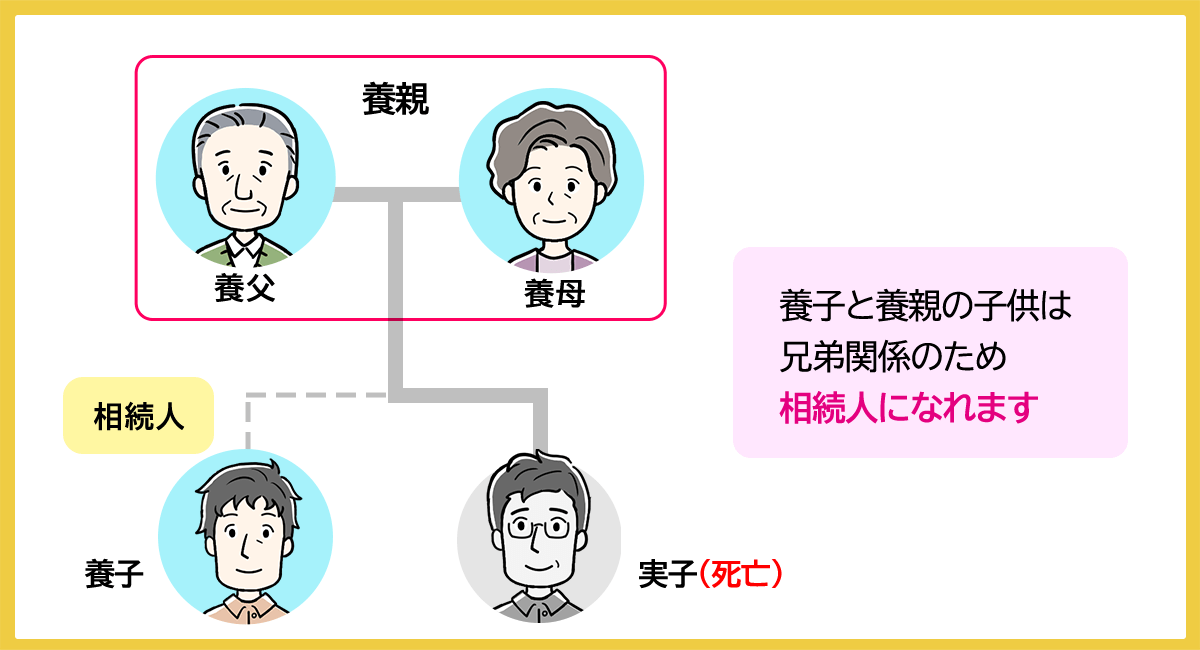

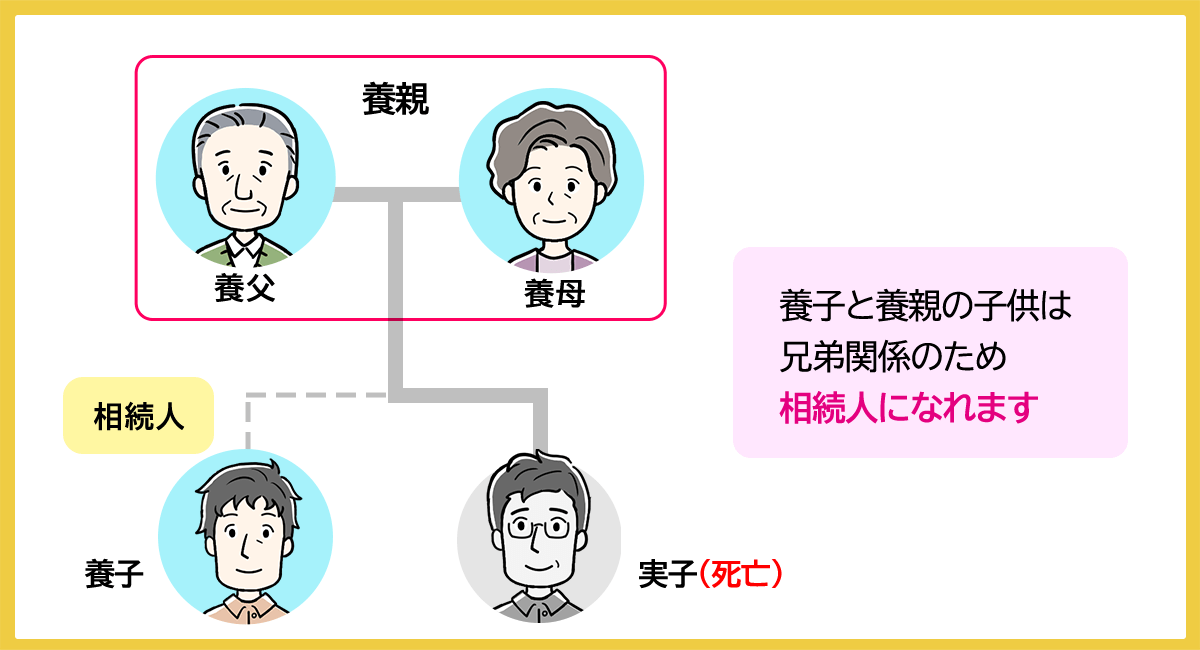

2-3 養親の実子が亡くなると養子も兄弟姉妹として相続人になれる

養親の子供と養子は兄弟関係が生じているため、養親の子供が亡くなると養子も兄弟姉妹として相続人になる場合があります。

なお、相続人になれる人物および優先順位は、下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第1順位 | 子供や孫 |

| 第2順位 | 両親や祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

優先順位の高い相続人が1人でもいると、優先順位の低い人物は相続人になることができません。

したがって、養親の実子に子供がいる場合や養親がまだ生きている場合は、養親の実子が亡くなっても養子が相続人になることはありません。

また、特別養子縁組では実親との関係が消滅するだけでなく、実親の子供との間にあった兄弟姉妹の関係も消滅します。

したがって、実親の子供が亡くなったとしても養子が兄弟姉妹として相続人になることはありません。

特別養子縁組と違って普通養子縁組を行った場合、養親だけでなく実親の相続人にもなれます。

普通養子縁組では、実親との親子関係も消滅しないからです。

例えば、母親の再婚相手と養子縁組した場合や配偶者の両親と養子縁組した場合、実の親が亡くなったときにも遺産を受け継げることを理解しておきましょう。

3章 相続における特別養子縁組の注意点

特別養子縁組により養子になった子供が相続人となった場合、養子は上限なく法定相続人の数に含められます。

また、養子が相続人になった場合、他の相続人や親族と相続トラブルが起きる可能性があることも知っておく必要があります。

相続における特別養子縁組の注意点を詳しく見ていきましょう。

3-1 特別養子縁組による養子は上限なく法定相続人に含められる

特別養子縁組で養子になった場合、何人でも養子を法定相続人の数に含めることができます。

法定相続人の人数が影響してくるのは、主に相続税の基礎控除を計算するときと生命保険金・死亡退職金の非課税枠を計算するときであり、それぞれの計算式は下記の通りです。

- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数

例えば、相続人が特別養子縁組により養子になった子供が2人、実子が2人の合計4人の場合、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」と計算可能です。

一方、普通養子縁組の場合は相続税対策による過度な養子縁組を防ぐために、法定相続人に含められる人数に上限が設定されています。

| 亡くなった人に実子がいる場合 | 養子を1人まで法定相続人の数に算入できる |

| 亡くなった人に実子がいない場合 | 養子を2人まで法定相続人の数に算入できる |

したがって、上限を超えて普通養子縁組の手続きをしても、法定相続人の数が変わらず、相続税の節税効果が得られない可能性があります。

3-2 相続トラブルが発生する可能性がある

特別養子縁組に限らないことですが、相続人に養子が含まれると相続トラブルが発生する恐れもあるので、あらかじめ対策しておくことも検討しましょう。

養子がいることが原因で発生する相続トラブルとしては、主に下記のものが考えられます。

- 養子が相続人となることで、実子や他の相続人が自分の取り分が減ると反発する

- 養子がいることで自分が相続人になれなくなった親族(亡くなった人の兄弟姉妹など)が反発する

特別養子縁組が原因で相続トラブルが起きるのを避けたいのであれば、元気なうちに遺言書の作成や生前贈与、家族信託などで相続対策しておくことをおすすめします。

相続対策をしておけば、希望の人物に希望の財産を受け継げますし、自分の遺志を家族や親族に伝えやすくなるからです。

遺言書を作成する際には、あわせて遺言執行者も選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。

遺言執行者を選任しておけば、単独で遺産の名義変更手続きを行えますし、相続人に遺言書の内容を伝えてくれます。

遺言執行者は相続人がなることもできますが、遺言書の作成を依頼した司法書士や弁護士を選任すれば、作成時の意図や遺志も伝えてもらえます。

まとめ

特別養子縁組では、実親との親子関係が消滅するため、養子は養親のみの相続人となれます。

また、養子が親より先に亡くなってしまった場合は、養親のみが相続人となれる仕組みです。

特別養子縁組に限らず、相続人に養子がいる場合、他の相続人や実子と相続トラブルに発展する恐れがあるのでご注意ください。

養子が原因で相続トラブルが起きることを防ぎたい、希望の人物に遺産を遺したい場合は、自分が元気なうちに相続対策をしておきましょう。

相続対策には、遺言書の作成や生前贈与、家族信託など複数の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、自分に合う方法がわからない場合は相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

特別養子縁組の相続はどのようになりますか?

特別養子縁組をすると、養子は実親との法律上の親子関係が終了し、養親のみが親となります。

養親が亡くなった場合は、他の実子と同様に法定相続分を受け取ることができますが、実親が亡くなっても相続権はないため、注意が必要です。