- 婚外子とは何か

- 婚外子は父親の相続人になれるのか

- 婚外子を認知する方法・必要書類

婚外子(こんがいし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供です。

かつては、父親が認知していても婚外子の相続分は、嫡出子(法律上の夫婦の間に生まれた子)の2分の1しかありませんでした。

現在は、婚外子は嫡出子と同等の相続権が認められています。

ただし、父親が生前のうちに相続対策をしていないと、婚外子と嫡出子の間で相続トラブルに発展する恐れもあるので注意しなければなりません。

本記事では、婚外子の定義や相続権、認知手続きの方法について解説します。

目次

1章 婚外子(こんがいし)とは

婚外子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供であり、「非嫡出子」とも呼ばれます。

例えば、既婚者が配偶者以外の女性との間にもうけた子供や、内縁関係のカップルの間に生まれた子供などが婚外子にあたります。

婚外子の出生届を出すと、母親の戸籍には記載されますが、父親が認知しなければ父親の戸籍に記載されず、法律上の親子関係は生じません。

2章 婚外子は認知されていなければ父親の相続人にならない

婚外子が父親の遺産を相続するためには、父親に認知してもらう必要があります。

認知されていなければ、法律上の親子関係が存在しないからです。

本章では、婚外子の相続権について詳しく見ていきましょう。

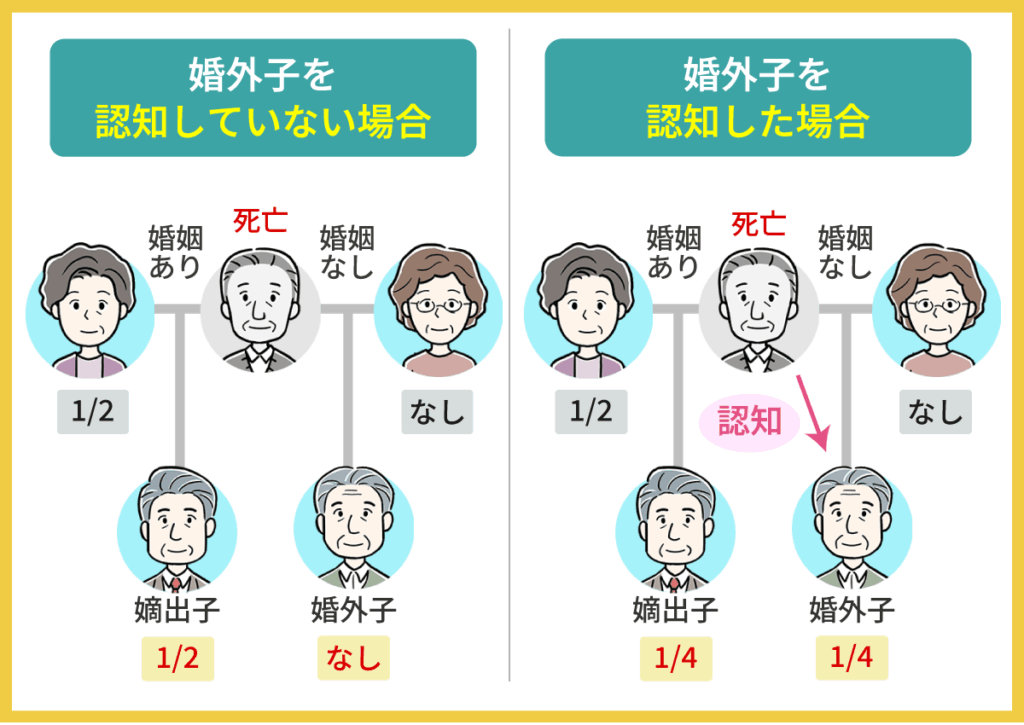

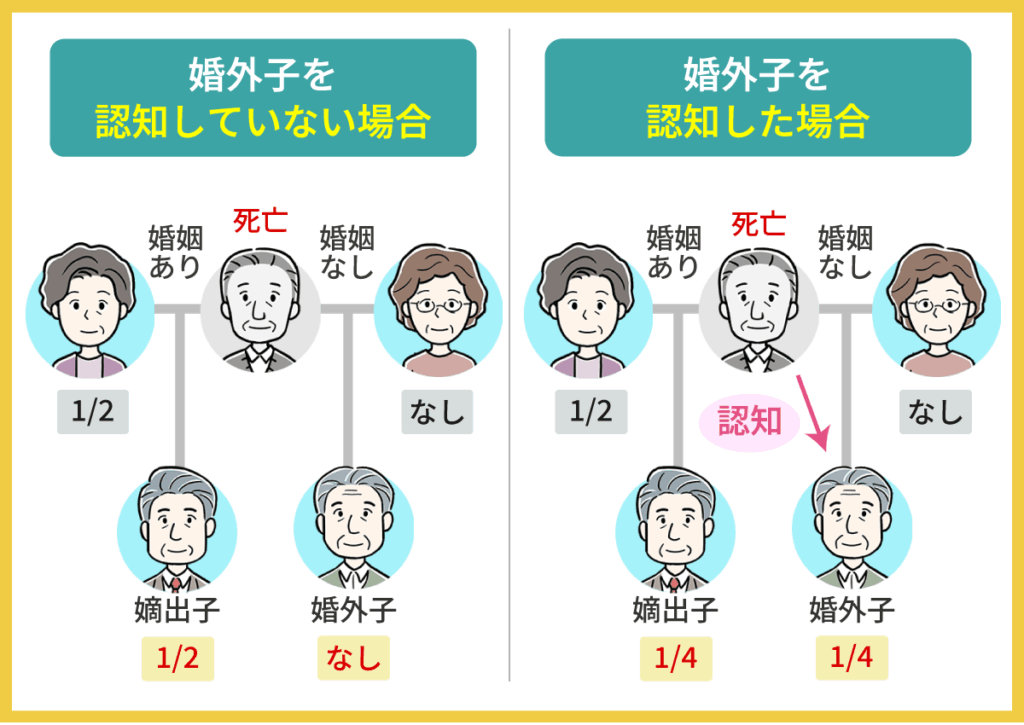

2-1 認知された婚外子の相続割合

婚外子であっても、父親に認知されていれば、嫡出子と同等の相続分が認められます。

例えば、父親が配偶者と2人の子供(うち1人が婚外子)を残して亡くなった場合の相続分は、以下の通りです。

- 配偶者:2分の1

- 嫡出子:4分の1

- 婚外子:4分の1

2-2 認知された婚外子には遺留分も認められる

認知された婚外子には、遺留分に関する権利も嫡出子と同じように認められます。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

例えば、父親が遺言書で「配偶者と嫡出子に半分ずつ遺贈する」と指定していても、認知されていれば婚外子も遺留分は受け取れます。

3章 認知の手続き方法・必要書類

婚外子が父親の相続人となるためには、認知をしてもらわなければなりません。

認知は①任意認知と②強制認知に分類され、それぞれいくつかの方法があります。

本記事では、認知の手続き方法や必要書類について、詳しく見ていきましょう。

3-1 任意認知

任意認知は、以下の3つの方法が用意されています。

- 認知届による認知

- 胎児認知

- 遺言認知

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1-1 認知届による認知

父親が認知届を市区町村役場に提出することで、婚外子と父親の親子関係を成立させられます。

手続き方法や必要書類は、以下の通りです。

| 手続きする人 | 父親 |

|---|---|

| 手続き先 | 以下のいずれかの市区町村窓口

|

| 必要書類 |

|

3-1-2 胎児認知

子供が生まれる前に認知することも可能であり、これを「胎児認知」と言います。

手続き方法や必要書類は、以下の通りです。

| 手続きする人 | 父親 (母親の承諾が必要) |

|---|---|

| 手続き先 | 母親の本籍地の市区町村役場 |

| 必要書類 |

|

3-1-3 遺言認知

遺言書に「○○を自分の子として認知する」と明記することでも、認知を成立させられます。

遺言認知をする場合には、遺言書に以下の内容を記載しておきましょう。

- 子供を認知する意思

- 子供の母親の氏名や住所、生年月日

- 子供の氏名や住所、生年月日

- 子供の本籍と戸籍筆頭者

- 遺言執行者の指定

遺言認知の場合、遺言執行者が認知届を提出する必要があるのでご注意ください。

遺言書発見後に遺族が遺言執行者の選任申立てをしなくて済むように、遺言書にて遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。

3-2 強制認知

父親が任意に認知しない場合には、すでに亡くなっている場合には、家庭裁判所を通じて「認知調停」を申し立て、解決を図ることができます。

なお、認知請求訴訟は調停前置主義がとられているため、いきなり訴訟を起こすことはできません。

まずは調停での合意形成を目指すことが原則であり、調停で解決できることが第一とされています。

3-2-1 裁判認知

調停において父親が認知に同意すれば、調停成立となり、法律上の親子関係が認められます。一方で、調停でも父親が認知に応じず不成立となった場合には、認知請求訴訟を提起し、裁判所に認知の有無を判断してもらうことが可能です。

訴訟ではDNA鑑定書や写真、手紙などの客観的証拠に基づいて父子関係の有無が判断され、判決が確定すれば認知届を提出することで法的に認知が成立します。

認知請求訴訟を起こす方法は、以下の通りです。

| 請求できる人 |

|

|---|---|

| 必要書類 |

|

裁判所は、父子関係の有無を客観的証拠に基づいて判断し、判決を出します。

判決が確定すれば、その後、認知届を役所に提出すれば認知が成立します。

3-2-2 死後の強制認知

父親がすでに亡くなっていても、子供は認知請求を行えます。

死後の強制認知を認めてもらうには、子供の住所地を管轄する裁判所か、父親の最後の住所地を管轄する裁判所にて訴えを起こす必要があります。

死後の強制認知を行う場合にも、父親と子供の親子関係を証明する資料の提出が必要です。

また、死後の強制認知の訴えについては、調停前置主義の例外であるため、いきなり訴訟を起こすことが認められています。

4章 婚外子がいる場合に相続トラブルを避ける方法

婚外子がいる場合、嫡出子と婚外子、法律上の配偶者が相続人となることもあり、通常の相続と比較して相続トラブルが起きやすくなります。

相続トラブルを回避したいのであれば、父親が元気なうちに以下のような方法で相続対策をしておくと良いでしょう。

- 生前贈与

- 遺言書の作成

- 家族信託の利用

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 生前贈与

婚外子に対して、特定の財産を確実に渡したい場合には、生前贈与を検討しましょう。

生前贈与であれば、贈与者と受贈者の合意があれば、任意のタイミングで資産を譲れます。

例えば、自宅不動産は法律上の配偶者や嫡出子に遺したいと考えるのであれば、婚外子には預貯金を生前贈与しておくなどの手段も有効です。

ただし、生前贈与を行う際には、以下のような点に注意が必要です。

- 年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかる可能性がある

- 相続開始前3~7年以内の贈与は、相続税の課税対象となる

- 贈与を受けていない相続人が反発する恐れがある

相続トラブルを避けるために生前贈与を検討しているのであれば、相続に精通した司法書士や弁護士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

4-2 遺言書の作成

婚外子に対して確実に遺産を譲りたいと考える場合や、トラブルを避けつつ遺産分割を指定したい場合には、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書を作成するメリットは、主に以下の通りです。

- 誰に何を相続させるかを明確に指定可能

- 婚外子が認知されていない場合、遺言により「遺言認知」が可能

- 相続人全員で遺産分割協議を行わなくて済む

遺言書にはいくつか種類がありますが、中でも信頼性が高く原本の改ざんや紛失リスクがない公正証書遺言を作成すると良いでしょう。

相続に詳しい司法書士や弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、遺留分まで考慮した遺言書を作成してくれます。

4-3 家族信託の利用

家族信託は、相続対策や認知症対策として近年注目を集めている制度です。

家族信託では、信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せることができます。

家族信託は遺言書と異なり、自分が亡くなったときだけでなく、さらにその次の相続についても財産の承継先を指定できる点が特徴です。

例えば、自分が亡くなったときに不動産を婚外子に相続させ、婚外子が亡くなったときには嫡出子の子供などに不動産を相続させるように指定できます。

先祖代々受け継いできた資産がある場合や、婚外子側の親族に資産が流れることを防ぎたい場合には、家族信託を利用しても良いでしょう。

ただし、自分に合った家族信託を設計するには、法律や相続、税金に関する専門的な知識や経験が必要となります。

そのため、自分で手続きをするのではなく、司法書士や弁護士に手続きを依頼するのが良いでしょう。

まとめ

婚外子も父親が認知していれば、嫡出子と同等の相続権を持ちます。

ただし、婚外子が相続権を持つ場合、嫡出子や法律上の配偶者との間でトラブルが起きやすい点に注意しなければなりません。

相続人に婚外子が含まれる場合には、元気なうちに相続対策をしておくことを強くおすすめします。

相続対策には、生前贈与や遺言書の作成、家族信託の利用などいくつかの方法があります。

資産や家族の状況によって行うべき相続対策が変わってくるので、自分に合った方法を選択したいのであれば、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

婚外子がいることは家族にバレてしまいますか?

婚外子の存在を家族に隠し通すことは難しいでしょう。

婚外子を認知すると、父親の戸籍に認知したことが記載されますし、父親が亡くなったときには婚外子も嫡出子同様に相続権を持つからです。

婚外子に遺産を相続させない方法はありますか?

原則として、認知されていれば婚外子にも相続権があり、完全に排除することはできません。

婚外子が認知されている場合は、嫡出子など他の子供と同等の相続権を有し、遺留分も認められます。

遺留分は遺言より優先されるので、遺言で「嫡出子と配偶者のみに遺産を相続させる」と指定しても、婚外子に遺留分侵害額請求をされる恐れがあります。

遺言で「婚外子には何も相続させない」と明記しても、他の相続人と同じく、法定相続分の1/2に相当する遺留分を請求することが可能です。

ただし、婚外子を相続人廃除することが認められた場合には、相続権と遺留分の両方を失います。

婚外子と非嫡出子の違いは何ですか?

婚外子と非嫡出子は法律上は同じ意味を持ちます。

一方、日常生活では非嫡出子・婚外子よりも私生児という言葉が使われる機会が多いでしょう。

婚外子の戸籍はどうなりますか?

認知の有無によって戸籍の記載内容が異なります。

婚外子が生まれたとき、出生届を提出することにより母親の戸籍に入ります。

その後、父親が認知すると、子供の戸籍に父親の名前が記載され、父親と子供の間に法律上の親子関係が発生します。