- 遺産分割協議書作成後にトラブルが起きるケース

- 遺産分割協議のやり直しはできるのか

- 遺産分割協議書作成後にトラブルが起きたときの注意点

亡くなった人が遺言書を作成していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

そして、遺産分割協議によって決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は相続人全員が合意して作成するものですが、中には協議書を作成した後にトラブルが起きてしまうケースもあります。

ただし、トラブルが起きたとしても遺産分割協議のやり直しは原則として認められません。

一方、遺産分割協議時に詐欺や強迫、錯誤があった場合はやり直しが認められる可能性があります。

本記事では、遺産分割協議書を作成した後にトラブルが発生するケースや協議のやり直しはできるのかを解説します。

遺産分割協議については、下記の記事で詳しく解説しているので合わせてお読みください。

目次

1章 遺産分割協議書作成後にトラブルが起きるケース

遺産分割協議書は相続人全員が合意した上で作成し、署名・押印するものですが、中には作成後にトラブルが起きてしまうケースもあります。

遺産分割協議書作成後にトラブルが起きてしまうケースは、主に下記の通りです。

- 相続人の1人が遺産を隠していた

- 相続人の1人が生前贈与を受けていたことを隠していた

- 相続人の1人が相続財産の売却見積額を実際の価格より低く伝えていた

- 相続人の1人が遺産を使い込み隠していた

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1 相続人の1人が遺産を隠していた

相続人の1人が遺産を隠していて、協議書作成後にその事実が発覚した場合、トラブルにつながります。

遺産を隠されていたと知った相続人は協議のやり直しや新たに発覚した遺産について協議を求めるからです。

また、相続人に一度不審な点があった場合、遺産分割協議のやり直しをするとしても互いに疑いや不満をもったまま話し合いを進めるため、まとまりにくい可能性もあるでしょう。

1-2 相続人の1人が生前贈与を受けていたことを隠していた

相続人の1人が過去に多額の生前贈与を受けていたにもかかわらず、隠しているとトラブルに発展するおそれがあります。

相続人が故人から受けた生前贈与は、特別受益に該当する可能性があるからです。

過去の生前贈与が特別受益に該当すると、生前贈与を含めて遺産の取り分を計算しなければならない場合があります。

当然、生前贈与を受けた相続人は、過去の贈与を抜きにして遺産の取り分を決めたいと考えるため相続人同士で揉めやすくなってしまいます。

1-3 相続人の1人が相続財産の売却見積額を実際の価格より低く伝えていた

相続人の1人が遺産の価値を正しく伝えていない場合も、トラブルに発展する恐れがあります。

例えば、相続不動産を売却し代金を相続人同士で分配しようとしたケースを考えてみましょう。

売却を任された長男が本来の売却代金より低い金額を残りの相続人に伝え、実際の相続分より多く遺産を受け取ろうとするケースも考えられます。

残りの相続人が売買契約書の提示を求めた結果、長男が隠していた事実が発覚するケースもあるでしょう。

1-4 相続人の1人が遺産を使い込み隠していた

相続人の1人が遺産の使い込みをしていたことが発覚したケースも、トラブルに発展しやすいです。

使い込んだ相続人が葬儀費用の支払いや故人の入院費用の支払いに使ったなどと主張するケースも多く、トラブルが泥沼化しやすいのも特徴です。

2章 遺産分割協議のやり直しは原則としてできない

遺産分割協議が成立し協議書に署名や押印をしてしまうと、原則として協議のやり直しはできないのでご注意ください。

例えば「長男が受け継いだ不動産の方が価値が高くなったので協議をやり直したい」などの理由では、やり直しは認められません。

ただし、先ほどの章で解説したような過去の生前贈与の事実や遺産隠し、使い込みが発覚した場合、遺産分割協議をやり直せる可能性があります。

次の章で、遺産分割協議をやり直せる例外ケースを見ていきましょう。

3章 遺産分割協議のやり直しができる例外ケース

遺産分割協議は原則としてやり直しが認められませんが、詐欺や強迫・錯誤があった場合や相続人全員が協議のやり直しに合意している場合は、やり直しが認められます。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 詐欺や強迫・錯誤があった

法律で、遺産分割協議時に詐欺や強迫・錯誤があった場合は遺産分割協議のやり直しが認められると決められています。

錯誤とは聞き慣れない言葉ですが、勘違いした状態を指します。

例えば、相続人の1人が遺産隠しを行っており一度、遺産分割協議が成立したとしましょう。

この場合、遺産隠しを証明できれば錯誤があったとして遺産分割協議のやり直しが認められる可能性があります。

一度成立した遺産分割協議を取り消し、やり直す方法は本記事の後半で詳しく解説します。

3-2 遺産分割協議のやり直しに相続人全員が合意した

相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに合意した場合は、詐欺や強迫・錯誤がなくてもやり直しが認められます。

ただし、遺産分割協議のやり直しには、下記のデメリットがあるのでご注意ください。

- 遺産分割協議をやり直す手間がかかる

- 相続税の修正申告が必要な場合がある

- 相続税とは別に所得税や贈与税がかかる場合がある

- 最初の遺産分割協議後に相続人から善意の第三者に遺産の所有権が移転されていた場合、その行為は取り消せない

上記のデメリットがあるため、そもそも遺産分割協議をやり直さなければならない状況は避けるべきです。

やり直しを避けるために、遺産分割内容について司法書士や弁護士に相談に乗ってもらうことも検討しましょう。

万が一、遺産分割協議をやり直した場合は、その後のトラブルを避けるためにも遺産分割協議書を再度作成し、相続人全員で署名・押印しましょう。

4章 遺産分割協議をやり直さなければいけないケース

本記事の2章で、原則として一度成立した遺産分割協議はやり直せないと解説しました。

一方で、下記のケースに該当する場合は、そもそも遺産分割協議が無効になるので再度行う必要があります。

- 相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった

- 意思能力がない人が遺産分割協議に参加していた

- 親子の利益相反があった

- 新たに相続人が発見された

- 相続人の1人が遺産分割協議書を勝手に作成していた

- 相続人以外が遺産分割協議に参加していた

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった

遺産分割協議に参加していなかった相続人がいる場合、その協議は無効になります。

遺産分割協議は、相続人全員で行うと決められているからです。

例えば、相続人同士の関係が悪く連絡を無視される場合や相続人の1人が行方不明でも、その相続人を無視して協議を行うと無効になってしまいます。

連絡を無視する場合は遺産分割調停を行う、行方不明の相続人がいる場合は行方不明の年数によって失踪宣告や不在者財産管理人の選任をしなければなりません。

4-2 意思能力がない人が遺産分割協議に参加していた

認知症になり判断能力を失った相続人や未成年の相続人が遺産分割協議に参加してしまうと、協議が無効になりやり直しが必要です。

遺産分割協議に参加するには、意思能力が求められるからです。

例えば、認知症になり判断能力を失った人が相続人にいる場合、成年後見人を選任する必要があります。

未成年者の相続人がいる場合は、親権者が代理人として参加する、親子が利益相反となる場合は特別代理人を選任しなければなりません。

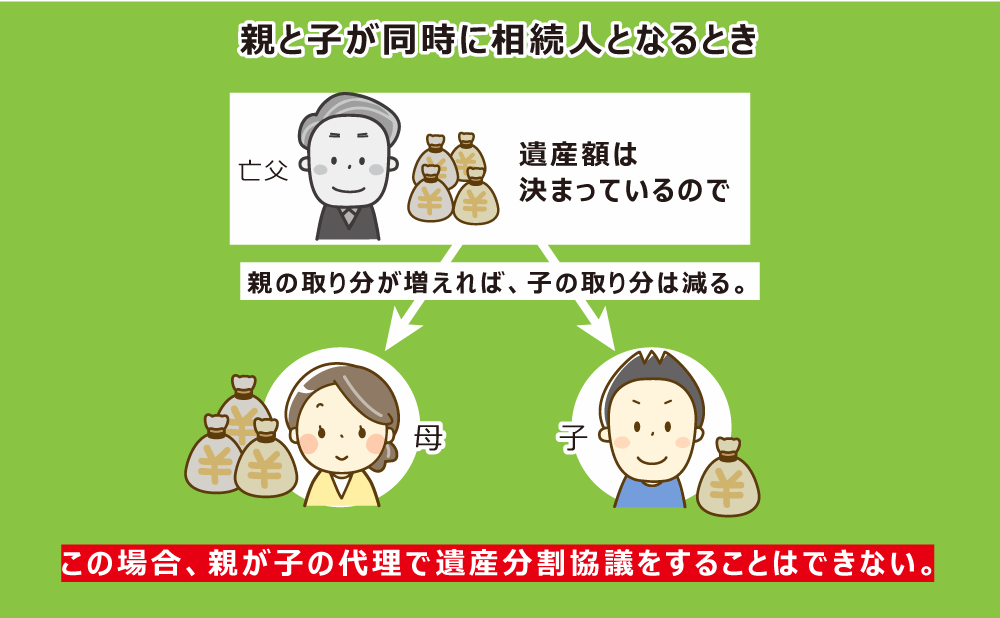

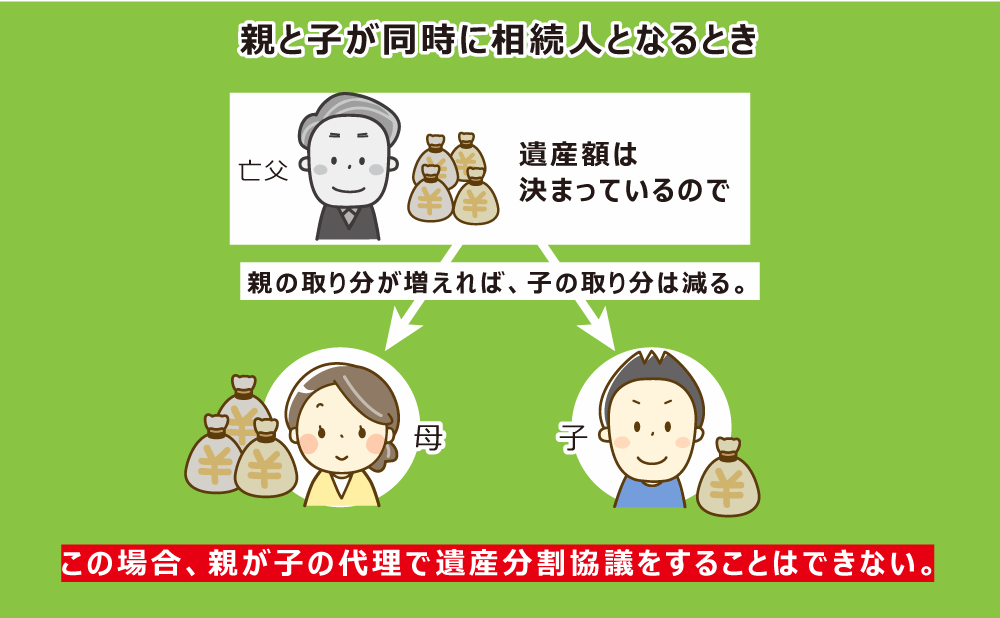

4-3 親子の利益相反があった

未成年の子供が相続人になり、親が代理人として遺産分割協議に参加すると利益相反となり協議が無効になる恐れがあります。

例えば、下記のケースでは利益相反にあたります。

上記のイラストのように、故人の妻として相続権を持つ母親が子供の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。

母親と子供が利益相反の状態になり、公平な遺産分割協議を行えないと考えられるからです。

上記のようなケースでは、親権者である母親が子供の代理人になることができないので、特別代理人を選任して遺産分割協議を行う必要があります。

特別代理人の選任手続きおよび必要書類は、下記の通りです。

| 申立て人 | 親権者 利害関係者(親権者と未成年者以外の相続人など) |

| 申立て先 | 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 | 子供1人につき収入印紙800円分 連絡用の郵便切手数千円程度 |

| 必要書類 |

|

4-4 新たに相続人が発見された

遺産分割協議後に新たに相続人が発見されると、協議のやり直しが必要です。

例えば、亡くなった人に離婚歴があり前の配偶者との間に子供がいる場合や隠し子がいる場合は、相続人に漏れが生じやすいのでご注意ください。

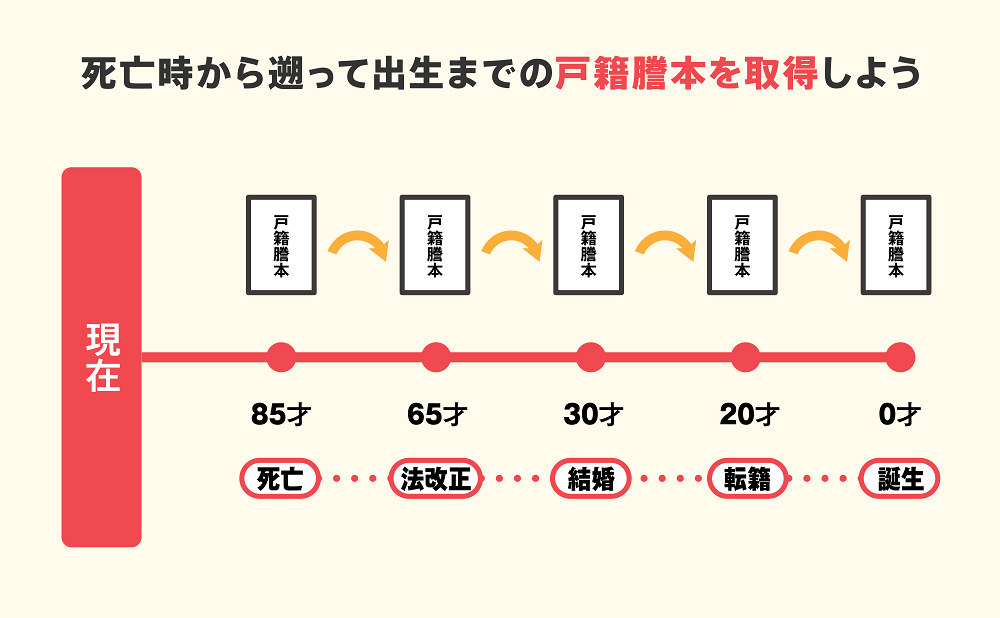

遺産分割協議後に新たな相続人が見つかることを防ぐには、協議を行う前に相続人調査を完璧にすませなければなりません。

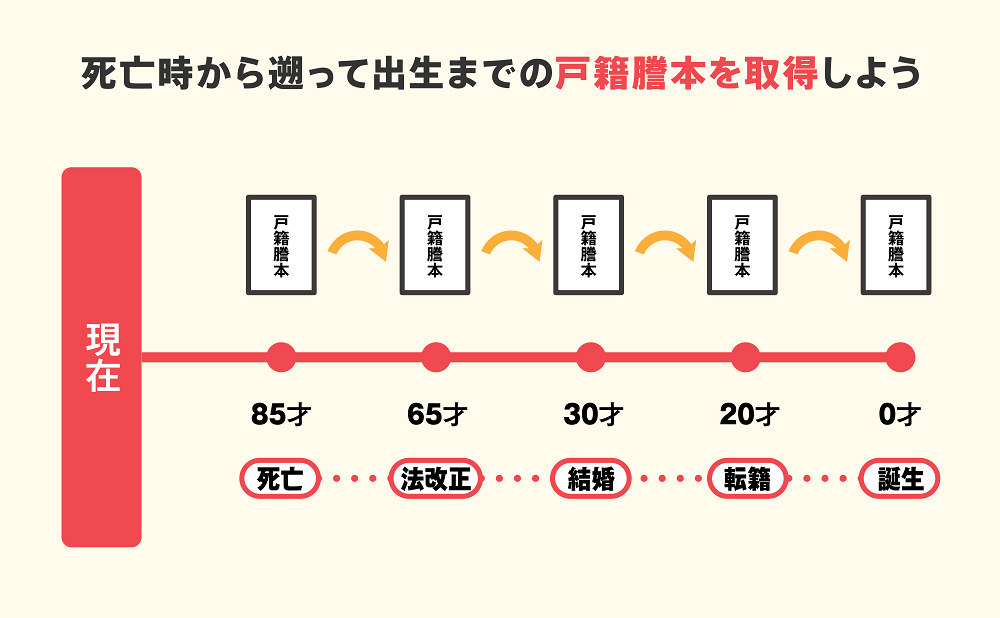

相続人調査では、亡くなった人が生まれてから死亡するまで連続した戸籍謄本を集める必要があります。

上記のように、死亡時の戸籍謄本から遡って取得していくと、途切れなく連続した戸籍謄本を収集できます。

亡くなった人と疎遠で相続人調査を行うのが難しい場合やミスなく調査を行いたい場合は、司法書士や行政書士に依頼することもご検討ください。

4-5 相続人の1人が遺産分割協議書を勝手に作成していた

相続人の1人が勝手に遺産分割協議書を作成し、他の相続人の分まで署名・押印していた場合は、当然ですがその協議書は無効となります。

また、遺産分割協議書の偽造は損害賠償請求や刑事罰を受けるリスクもあるので絶対にやめましょう。

また、遺産分割協議書に勝手に署名・押印されることを避けるためにも「後の手続きはやっておくから実印を預けてほしい」などと言われても預けないようにしましょう。

4-6 相続人以外が遺産分割協議に参加していた

遺産分割協議に相続人以外が参加しており、その人物の参加が協議の内容に影響を与えたと考えられる場合は、協議が無効になるリスクがあります。

例えば、相続人の配偶者が遺産分割協議に参加し意見を言うので従わざるを得なかったケースや遺言書の偽造を行い相続欠格となった人物が協議に参加していたケースでは、無効になる可能性があります。

5章 遺産分割協議を無効にする流れ

本記事の1章で解説したようなトラブルが起きた場合、遺産分割協議を無効にできる可能性があります。

しかし、協議は自動的に無効になるわけではなく、証拠を集め遺産分割無効確認訴訟を起こす必要があります。

具体的な流れは、下記の通りです。

- 遺産分割協議の取り消しができるか確認する

- 遺産分割協議を取り消す意思を示す

- 遺産分割無効確認訴訟を起こす

それぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 遺産分割協議の取り消しができるか確認する

まずは、遺産分割協議の取り消しができるか確認しましょう。

遺産分割協議の際に、詐欺や強迫、錯誤があった場合は協議の内容を無効にできる可能性があります。

ただし、相続人の1人が「遺産隠しされていた」と主張するだけでは、錯誤や協議のやり直しが認められることはありません。

詐欺や強迫、錯誤により遺産分割協議を無効にするには、それらの事実があったことを証明する証拠を用意しなければなりません。

具体的にはどんな証拠が必要になるのか、どんな事情があれば遺産分割協議は無効になるのかを自分たちで判断するのは現実的ではないので、まずは相続トラブルに精通した弁護士に相談することをおすすめします。

STEP② 遺産分割協議を取り消す意思を示す

詐欺や強迫、錯誤があったことを証明する証拠を用意できたら、遺産分割協議を取り消す意思を示す必要があります。

法律では、詐欺や強迫、錯誤により遺産分割協議を取り消す場合、取り消せるのは誤った意思表示をしてしまった相続人のみとされているからです。

詐欺や強迫、錯誤の事実や証拠があれば自動的に遺産分割協議が無効になり、やり直しが発生するわけではない点にご注意ください。

また、遺産分割協議の取消権を行使したことがはっきりと他の相続人に伝え証拠を残すためにも、他の相続人に対し内容証明郵便で通知することをおすすめします。

STEP③ 遺産分割無効確認訴訟を起こす

万が一、遺産分割協議のやり直しに合意しない相続人がいた場合、遺産分割調停や遺産分割無効確認訴訟を起こす必要があります。

遺産分割調停とは、調停委員を間に挟んで行う話し合いであり、調停が不成立となった場合は遺産分割無効確認訴訟へ手続きが進みます。

遺産分割無効確認訴訟では、裁判所が遺産分割協議が有効か無効かを最終的に判断するため、協議が無効になるだけの証拠を用意しなければなりません。

調停や遺産分割無効確認訴訟の申立てや証拠集めを自分で行うことは難しいので、相続トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

6章 遺産分割協議書作成後にトラブルが起きたときの注意点

詐欺や強迫、錯誤により遺産分割協議を無効とした場合でも、状況によっては遺産を返還してもらえない恐れがあるのでご注意ください。

他にも、遺産分割協議書作成後にトラブルが起きたときには、下記に注意しなければなりません。

- 遺産分割協議を無効にしても遺産を返還してもらえない場合がある

- 遺産分割協議の取消には時効がある

- 遺産分割を追認したと判断されると取り消せなくなる

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 遺産分割協議を無効にしても遺産を返還してもらえない場合がある

遺産分割協議を無効にできたとしても、すでに遺産が第三者の手にわたっている場合、返還してもらえない可能性があるのでご注意ください。

遺産分割協議のやり直しをする前に、相続人から善意の第三者に遺産の所有権が移転されていた場合、その行為は取り消せないと決められているからです。

少し専門用語が出てきて複雑な部分なので、具体例を共に確認していきましょう。

- 相続人は長男および次男であり、長男が不動産を受け継ぐことに長男および次男が同意した

- 長男が相続不動産を第三者に売却した

- その後、双方が遺産分割協議のやり直しに合意し、次男が不動産を受け継ぐことに同意した

上記のケースでは、遺産分割協議のやり直しをした際にすでに相続不動産の権利が長男から第三者に移っています。

長男から第三者に売却する際に、第三者が詐欺や強迫、錯誤について知らなければ、第三者は購入した不動産を返還する必要はありません。

したがって、次男は遺産分割協議のやり直しにより不動産を受け継ぐことになったものの、実際には相続不動産の所有権を得ることができなくなってしまいます。

相続発生から時間が経てば経つほど遺産が処分され第三者の手にわたる可能性も上がります。

遺産分割協議のやり直しを考える場合は、できるだけ早くやり直せるように証拠を集めることが重要です。

6-2 遺産分割協議の取消には時効がある

遺産分割協議の取消権には、下記の時効が設定されているのでご注意ください。

- 詐欺や錯誤に気付いてから5年

- 遺産分割が行われてから20年

上記いずれかを経過してしまうと、遺産分割協議の取消権を行使することはできないのでご注意ください。

万が一、他の相続人による遺産隠しなど詐欺や錯誤に気付いた場合は、できるだけ早く証拠を集め取消権を行使しましょう。

6-3 遺産分割を追認したと判断されると取り消せなくなる

詐欺や強迫、錯誤があった場合、遺産分割協議を取り消せる可能性がありますが、追認したとみなされると取消権を行使できないのでご注意ください。

追認とは、遺産分割協議を取り消さず有効なものとして認める行為です。

追認と判断される行為の例は、主に下記の通りです。

- 他の相続人による詐欺や錯誤を知った上で、当初の遺産分割協議の内容通りの遺産の引き渡しを請求した場合

- 他の相続人による詐欺や錯誤を知った上で、当初の遺産分割協議の内容通りの遺産を受け継ぎ第三者に譲渡した場合

意図せず追認したと判断されないようにするためにも、詐欺や強迫、錯誤により遺産分割協議を無効にしたいと思った場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

相続トラブルに精通した弁護士であれば、追認と判断されうる行為についても熟知しているので、適切なアドバイスをもらえるはずです。

まとめ

遺産分割協議後にトラブルが発生した場合でも、原則として協議のやり直しは認められません。

ただし、遺産分割協議の際に詐欺や強迫、錯誤があった場合は、協議のやり直しが認められる可能性があります。

とはいえ、詐欺や強迫、錯誤により遺産分割協議をやり直す場合は、それらの事実があったことを証明する証拠を用意しなければなりません。

状況によっては証拠を集めるのが難しい場合もありますし、証拠を集めたとしても協議のやり直しが完了するまでにはかなりの時間がかかります。

また、トラブルが泥沼化してしまうと問題を解決できても、家族や親族が再び元の関係に戻ることはできないでしょう。

そのため、遺産分割協議書時にはトラブルが起きた場合に対処するのではなく、トラブルがそもそも起きないように工夫することが肝心です。

トラブルが起きてから弁護士に相談するのではなく、トラブルが起きる前に司法書士に相談することをおすすめします。

特に、司法書士であれば代理人ではなく中立の立場からアドバイスできるので、円満解決を目指したい場合に最適です。

グリーン司法書士法人では、遺産分割協議について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。