- 法定相続人と相続人の違い

- 法定相続人になる人・順位

- 法定相続人が相続人とならないケース

相続手続きを進める上で欠かせないことの一つが、法定相続人や相続人の正確な把握です。

法定相続人と相続人は非常に似ていますが、それぞれ以下のような人物を指します。

- 法定相続人:相続が発生したときに相続人となるべき人

- 相続人:実際に遺産を相続する人

法定相続人や相続人が誰かを正しく把握していないと、遺産分割協議などの相続手続きの際にトラブルに発展することもあるのでご注意ください。

本記事では、法定相続人と相続人の違いとは何か、法定相続人が相続人とならないケースなどをわかりやすく解説します。

目次

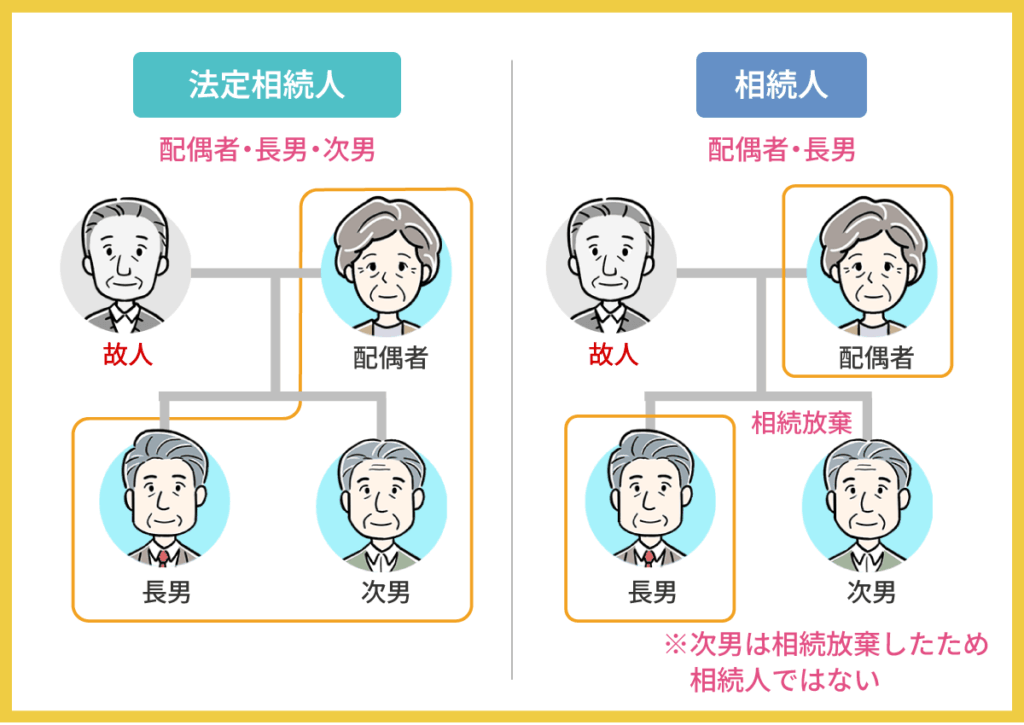

1章 法定相続人と相続人の違い

「法定相続人」と「相続人」はどちらも似ていますが、違いを正しく理解しておくことで、相続手続きをスムーズに進めやすくなります。

法定相続人と相続人は、それぞれ以下のような人物を指します。

- 法定相続人:相続が発生したときに相続人となるべき人

- 相続人:実際に遺産を相続する人

法定相続人のうち、相続人のみが遺産分割協議などの相続手続きを進めていくこととなります。

特に重要な点が、「法定相続人=相続人」とは限らないという点です。

例えば、相続放棄をした人や、相続欠格・相続人廃除によって相続権を失った人は法定相続人ではあっても相続人にはなりません。

法定相続人が相続人にならないケースについては、本記事の3章で詳しく解説していきます。

2章 法定相続人になる人・順位

法定相続人になる人は法律によって決められており、優先順位は以下の通りです。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

|---|---|

| 第1順位 | 子供や孫 |

| 第2順位 | 両親や祖父母 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

優先順位が高い人物が1人でもいる場合には、優先順位が低い人物が相続人になることはできません。

3章 法定相続人が相続人とならないケース

法定相続人であっても何らかの事情があり、相続人とはならないケースも存在します。

法定相続人が相続人とならないケースは、主に以下の通りです。

- 相続放棄をしたケース

- 相続欠格となったケース

- 相続人廃除されたケース

- 法定相続人以外にすべての財産を遺贈されたケース

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 相続放棄をしたケース

相続放棄をした人は、法律上は法定相続人に該当していても、実際には相続人として扱われません。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて一切を受け継がないとする制度です。

家庭裁判所に申立てを行い、正式に認められることで相続放棄が成立します。

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人でなかったものとして法律上扱われるため、遺産分割協議への参加も不要となり遺産も受け継ぎません。

3-2 相続欠格となったケース

相続欠格となった場合、法定相続人であっても法律上の相続権を自動的に失い、相続人にはなれません。

相続欠格は、民法に定められており、特定の重大な不正行為を行った者が永久に相続権を失う制度です。

該当する行為には、以下のようなものがあります。

- 故人や相続人を殺害した、もしくは殺害しようとした

- 故人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった

- 故人に詐欺や強迫を行い遺言の作成や変更・取消を妨害した

- 被相続人に詐欺や強迫を行い遺言の作成や変更、取消をさせた

- 遺言書を偽装・変造・破棄・隠蔽した

このような行為が判明した時点で、法律上当然に、法定相続人は相続権を永久に失います。

3-3 相続人廃除されたケース

相続人廃除とは、被相続人が望まない特定の法定相続人に対してあらかじめ相続権を剥奪できる制度です。

相続人廃除は家庭裁判所に申し立てを行い、認められることで効力が発生します。

以下のような事情がある場合、相続人廃除が認められる可能性があります。

- 被相続人を虐待した

- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた

- 被相続人の財産を不当に処分した

- ギャンブルなどの浪費による多額の借金を被相続人に返済させた

- 度重なる非行や反社会勢力への加入の事実がある

- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている

- 被相続人の配偶者が愛人と同棲するなど不貞行為を働いている

- 財産目当ての婚姻だった

- 財産目当ての養子縁組だった

相続人廃除は生前に申し立てを行うのが一般的ですが、遺言書に「○○を廃除する」と記載されている場合、遺言執行者が死後に家庭裁判所へ請求し、廃除が成立することもあります。

3-4 法定相続人以外にすべての財産を遺贈されたケース

被相続人が遺言書で「財産のすべてを○○へ遺贈する」と記していた場合、たとえ法定相続人が存在していても、その人たちは財産を受け取れない場合があります。

例えば、内縁の配偶者やいとこなど、法定相続人以外の人物に全財産を遺贈する旨が遺言に書かれているケースでは、法定相続人が相続人になれない可能性もあります。

しかし、被相続人の配偶者や子供、両親には、遺留分と呼ばれる最低限度の相続分が法律で保障されています。

もし、遺言が遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求により、遺産を多く受け取っている人物に対して遺留分相当額の金銭の支払を請求できます。

4章 法定相続人を調べる方法

推定相続人を把握しておくことは、遺言書の作成や生前贈与などの相続対策を行う上で非常に有効です。

特に、離婚や再婚の経験がある方や、養子縁組をしている方などは、誰に相続権があるのか判断が複雑になりがちなため、事前に明確にしておくと良いでしょう。

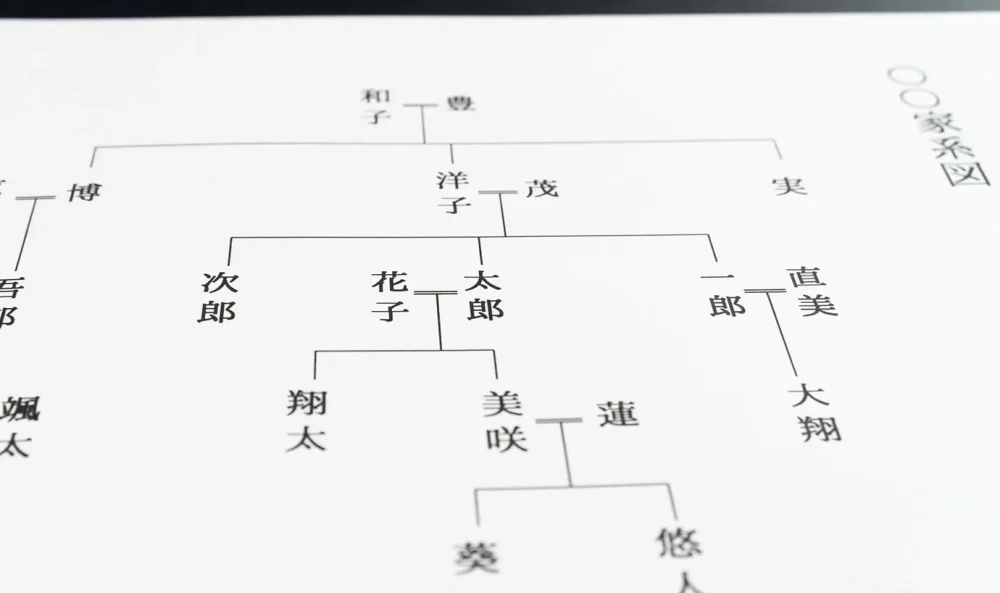

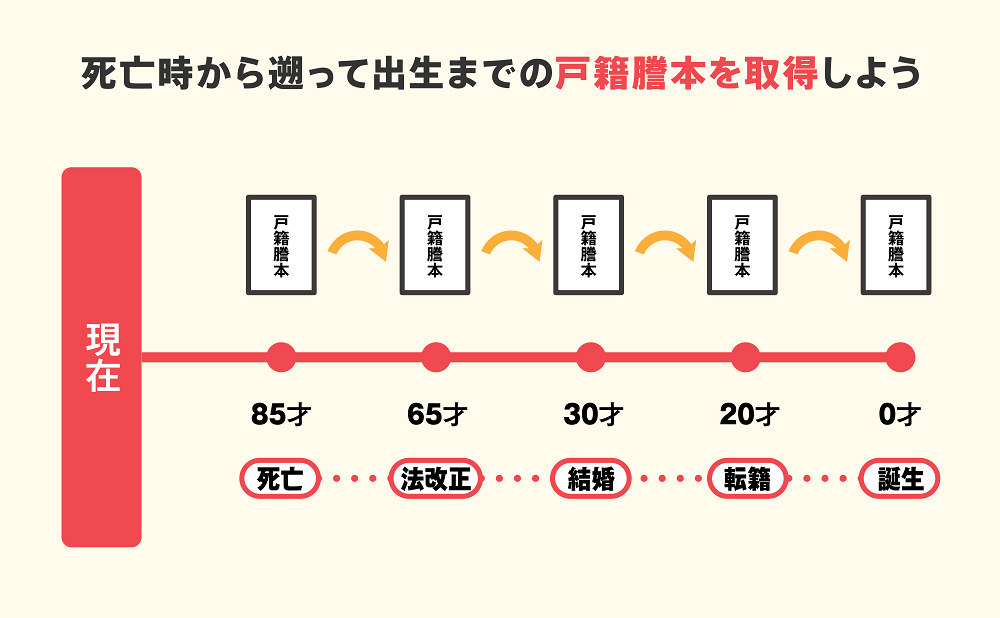

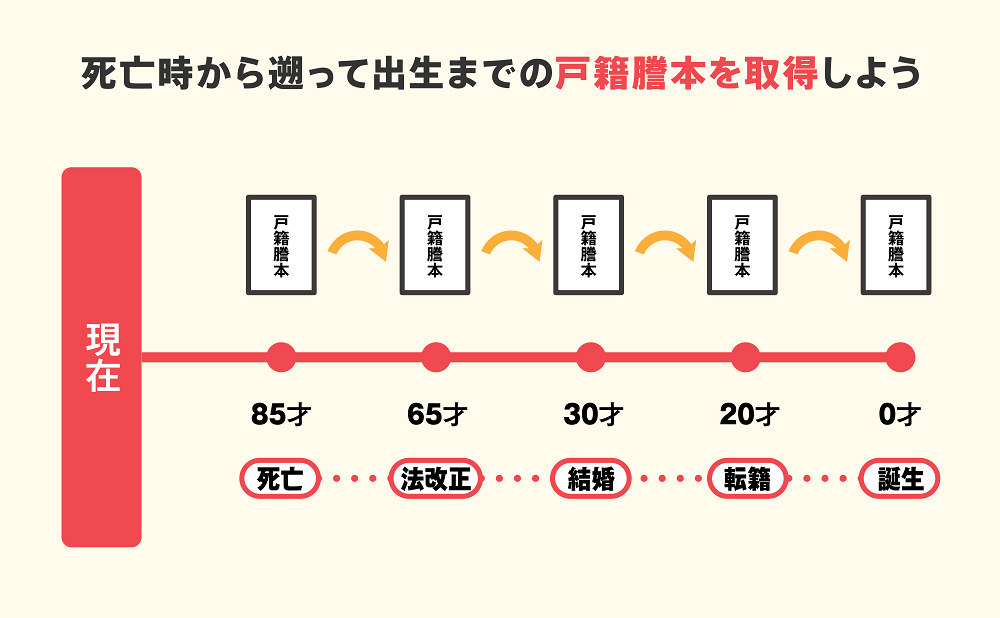

法定相続人を正しく特定するには、戸籍収集をする必要があります。

被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本を集めることで、法定相続人の範囲を明らかにできます。

戸籍を集める際は、死亡時の戸籍から過去にさかのぼって順に取得していくことがポイントです。

なぜなら、戸籍謄本には過去の本籍地が記載されており、現在の戸籍から追っていけば戸籍が途切れることなく集められるためです。

なお、結婚や転籍・養子縁組などで本籍地が何度も変わっている場合、自力での調査が難航することもあります。

そのような場合には、司法書士や行政書士など、相続手続きに詳しい専門家に戸籍調査を依頼することも可能です。

5章 法定相続人を特定するときに注意すべきこと

法定相続人の調査では、戸籍だけでは見えにくい関係性や法律上の扱いも理解しておく必要があります。

具体的には、以下のような点には注意が必要です。

- 内縁の妻・夫は法定相続人にならない

- 養子は法定相続人になる

- 養子縁組していない配偶者の連れ子は法定相続人にならない

- 相続放棄した人も相続税計算時の法定相続人の数にカウントされる

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 内縁の妻・夫は法定相続人にならない

長年にわたり事実婚状態だったとしても、婚姻届を提出していない場合には法的な配偶者として認められません。

つまり、内縁の妻や夫は、法定相続人にはなれないと理解しておきましょう。

ただし、被相続人が遺言で遺贈の意思を示していた場合には、内縁の妻や夫でも遺産を受け取れます。

内縁関係にある方がいる場合には、生前に遺言書を準備しておくことが非常に重要です。

5-2 養子は法定相続人になる

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、どちらの制度でも養子は養親の法定相続人になります。

加えて、普通養子縁組であれば、養子縁組後も実親との親子関係も維持されるため、実親の相続人にもなります。

相続における普通養子縁組と特別養子縁組の取り扱いは、下記の通りです。

- 普通養子縁組:実親・養親両方の相続人になれる

- 特別養子縁組:養親のみの相続人になれる

5-3 養子縁組していない配偶者の連れ子は法定相続人にならない

再婚などで配偶者の連れ子と同居していたとしても、養子縁組をしていない限り、その子は法定相続人にはなりません。

例えば、被相続人が妻の連れ子と共に長年暮らしていたとしても、その子と養子縁組していなければ、法律上の親子関係は存在せず、相続権も発生しません。

配偶者の連れ子にも遺産を譲りたい場合には、連れ子と養子縁組をするか、遺言などといった相続対策で対応する必要があります。

5-4 相続放棄した人も相続税計算時の法定相続人の数にカウントされる

相続放棄をして相続人でなくなった人物も、相続税の基礎控除額や生命保険・退職金の非課税枠を計算する際には「法定相続人の1人」として数えられます。

例えば、配偶者と子供2人のうち1人が相続放棄した場合を考えてみましょう。

相続人は、配偶者と子供1人の計2人になりますが、相続税の基礎控除額などの計算では「配偶者+子供2人=3人の法定相続人」として扱われます。

まとめ

相続手続きを適切に進めるには、法定相続人が誰かを正確に把握する必要があります。

ただし、法定相続人と実際に遺産を受け継ぐ相続人は一致しない場合もあるため、相続放棄や欠格、廃除、遺贈などの事情によって状況が変わってきます。

特に、離婚歴や養子縁組があるケースでは、相続人の特定が難しくなるケースもあるのでご注意ください。

法定相続人を特定するには、故人が出生から現在までの戸籍謄本をさかのぼって収集する必要があります。

相続人調査が難しい場合には、相続に精通した司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、相続人調査などの相続手続きについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。