- 家族信託でランニングコストがかかるケース

- 家族信託でランニングコストを抑える方法

家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託は家族を受託者とすることも多く、制度利用後はランニングコストがほとんどかからないこともあります。

一方、信託契約の内容によっては、毎年信託報酬や信託監督人に支払う報酬が発生するのでご注意ください。

本記事では、家族信託のランニングコストについて詳しく解説していきます。

目次

1章 家族信託はランニングコストがかかる?

家族信託はランニングコストが高く、富裕層向きの制度だと考えている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、家族信託のランニングコストはケースバイケースであり、信託契約の内容によってはほとんどかからない場合もあります。

例えば、受託者が子供など近しい家族であり、無報酬で財産管理を行う設計の場合、信託報酬や家族信託の利用開始後に専門家に払う報酬などは発生しません。

一方、信託契約の内容によっては、毎年費用がかかる場合もあります。

次の章では、家族信託で費用が毎年かかるケースを詳しく解説していきます。

2章 家族信託で費用が毎年発生するケース

信託報酬を設定した場合や、専門家を信託監督人とした場合には、毎年報酬がかかります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 信託報酬を設定するケース

信託契約において受託者に報酬を支払う設計にしている場合、毎年の信託報酬が発生します。

信託報酬を設定するかは任意ですが、受託者の負担に対して感謝の気持ちから信託報酬を設定する場合や、兄弟姉妹間の公平性を保つ目的で設定する場合もあります。

2-2 専門家を信託監督人とするケース

家族信託では、受託者の行動をチェックする役割を担う信託監督人を設定できます。

信託監督人を司法書士や弁護士などの専門家にした場合、年間で数万円から数十万円程度の報酬が発生することが一般的です。

なお、信託監督人の設置は必須ではなく、受託者の信頼性が高くトラブルが起きるリスクが低いのであれば、設定しなくても問題ありません。

3章 家族信託で費用が毎年かかるのを避ける方法

家族信託を利用するにあたり、ランニングコストがかからないようにしたいと考える方も少なくありません。

本章では、家族信託のランニングコストを抑える方法を解説していきます。

3-1 受託者に信託報酬を設定しない

一つ目の方法は、受託者に報酬を支払わない設計にすることです。

信託報酬を無報酬とすることは法律上まったく問題ありませんし、実際に家族間の信託では、無報酬の事例が一般的です。

ただし、家族信託は受託者の負担が大きくなることも事実ですので、事務手続きの煩雑さやトラブル時の対応なども見据えて、信託設計時に家族全体で相談しておくことが大切です。

3-2 信託監督人を設定しない

二つ目は、信託監督人を設けない設計にすることです。

専門家を信託監督人とした場合、毎年報酬がかかってしまいます。

そもそも、家族信託を利用するにあたり、信託監督人の設置は義務付けられていません。

受託者と受益者が家族であり、信頼関係がしっかりしている場合や、財産内容が複雑でない場合には、設置しなくても十分に運用可能です。

4章 家族信託の手続き時には費用がかかる

家族信託はランニングコストがかからないように設計できる一方で、利用を開始するまでには費用がかかります。

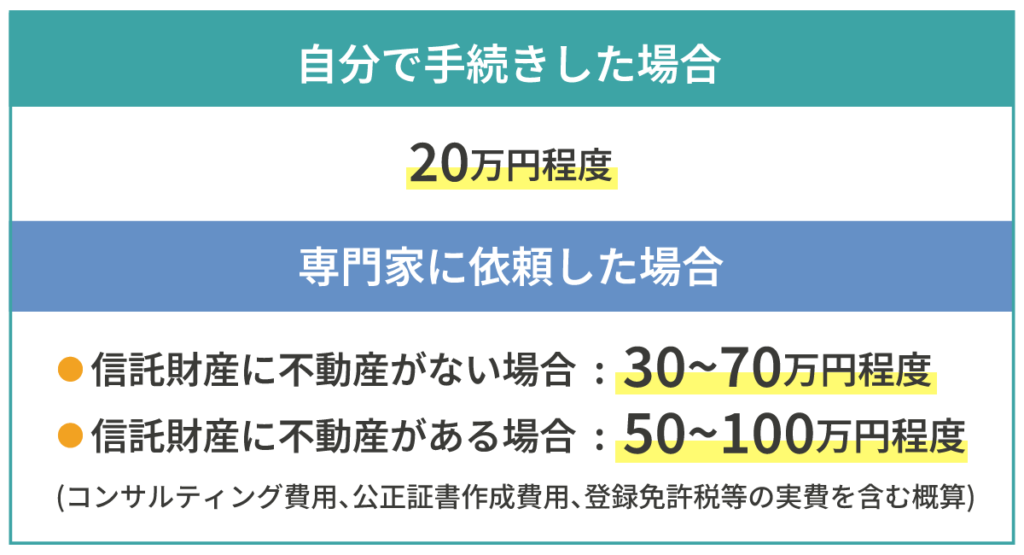

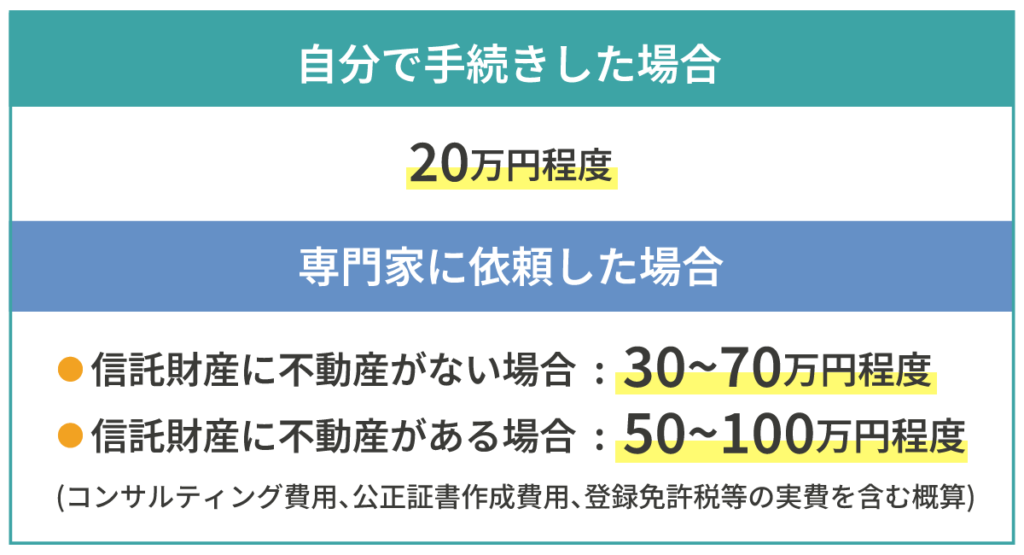

家族信託の利用時にかかる費用の内訳や相場は、以下の通りです。

上記のように、家族信託の利用時にかかる費用は、信託財産の金額や内容、信託契約の内容によって大きく変わります。

まとめ

家族信託のランニングコストがいくらになるかは、信託契約の内容によって決まります。

ランニングコストを抑えたい場合には、信託報酬を無報酬にすることや、信託監督人を設定しないことも検討しましょう。

家族信託は自由度が高い一方で、家族や資産に合った信託契約を作成する際に、専門的な知識や経験が求められます。

自分たちで信託契約を作成するのではなく、司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

グリーン司法書士法人では、家族信託についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

家族信託の落とし穴は何ですか?

家族信託を利用すると、「管理だけを家族に任せ、名義変更せずにおける」利便性があります。

その一方で、受益権の承継先を偏らせてしまうと、他の相続人から遺留分の侵害を理由に「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。

また、信託を設定したからといって自動で相続税や贈与税が下がるわけではなく、節税目的だけで導入すると後に課税対象やトラブルになるリスクがあります。家族信託はなぜ贈与税がかからないのですか?

通常、財産を家族に移すと生前贈与扱いで贈与税がかかりますが、家族信託では「財産の名義移転」ではなく「管理権の委託」にとどまり、所有権や受益権は従前の持ち主(委託者兼受益者)に残ります。

このため、信託設定時点では贈与とみなされず、贈与税は発生しません。