- 子供の相続順位や相続割合

- 子供同士が相続人になりトラブルが起きるケース・対処法

- 子供が相続人になったときの節税方法

子供は法定相続人に該当するため、親が亡くなったときに遺産を受け取れます。

子供たちの法定相続分はそれぞれ平等なため、特定の子供が介護をしていた場合など相続トラブルに発展するケースも珍しくありません。

子供たちの相続トラブルを防ぐには遺言書の作成など相続対策をすることも大切ですが、同時に自分が亡くなったときに誰が相続人になるのか、どのような割合で遺産分割が行われるのか理解することも大切です。

なお、子供が相続人になった場合、故人の配偶者が生きていれば配偶者と子供が2分の1ずつ財産を受け継ぎ、相続人が子供のみの場合は、すべての遺産を子供が受け継ぎます。

本記事では、子供の相続権・相続分から、トラブル事例と対処方法を解説します。

目次

1章 子供は相続順位一位である

遺言書がない場合、遺産の相続人・相続分は法律によって下記のように決められています。

| 常に相続人になる | 配偶者 |

| 第一順位 | 子供や孫 |

| 第二順位 | 両親や祖父母 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹や甥・姪 |

上記のように、故人の子供は相続順位一位であり、故人に子供がいる場合は原則として相続人になります。

子供が相続人となるケースをまとめると、下記の通りです。

- 子供と配偶者が相続人になるケース(一次相続)

- 子供のみが相続人になるケース(二次相続)

父親もしくは母親の片方が亡くなり配偶者と子供が相続人になるのを「一次相続」と呼び、その後に遺された父親・母親も亡くなり子供のみが相続人になるのを「二次相続」と呼びます。

次の章では、子供が相続人になったときの相続割合を詳しく見ていきましょう。

2章 子供の相続割合

子供には平等に相続権があり、相続分も平等です。

兄弟ごとはもちろん、前妻の子と後妻の子にも優劣はありません。

それぞれの相続人が遺産を受け取る「法定相続分」は、誰が相続人になるかによって決まります。

- 配偶者と子供が相続人になるケース:配偶者と子供が2分の1ずつ受け取る

- 子供のみが相続人になるケース:子供がすべての遺産を受け取る

子供が複数名いる場合は、相続分を等分する仕組みです。

ケースごとに詳しく見ていきましょう。

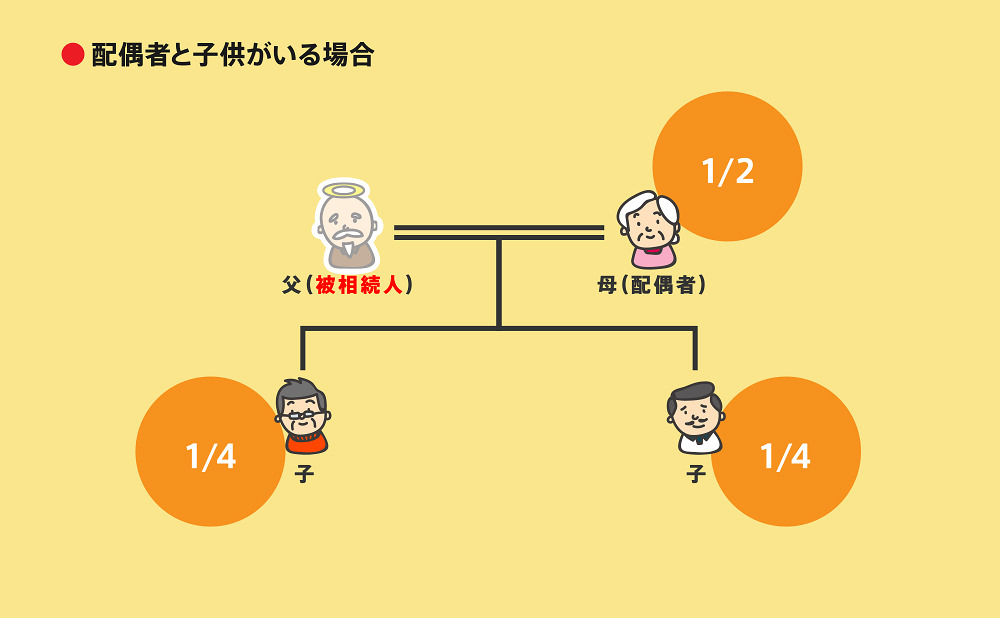

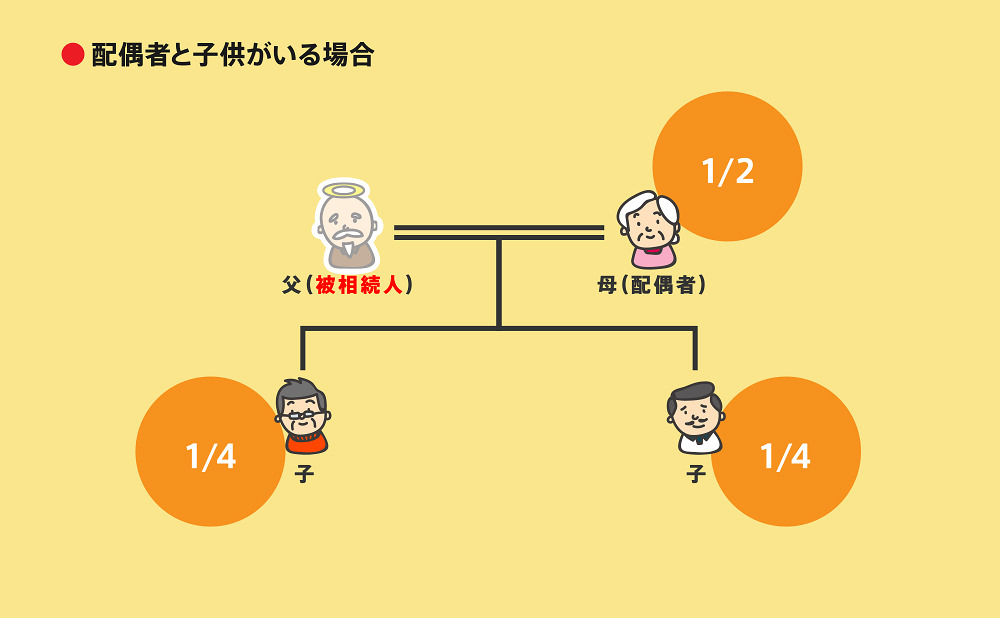

2-1 配偶者と子供が相続人になるケース

配偶者と子供が相続人になる場合、配偶者と子供で遺産を2分の1ずつ相続します。

上記のように、子供が複数人いる場合はそれぞれ等分して遺産を受け継ぎます。

したがって、上記のケースの法定相続分は、下記の通りです。

- 配偶者:2分の1

- 子供:4分の1ずつ

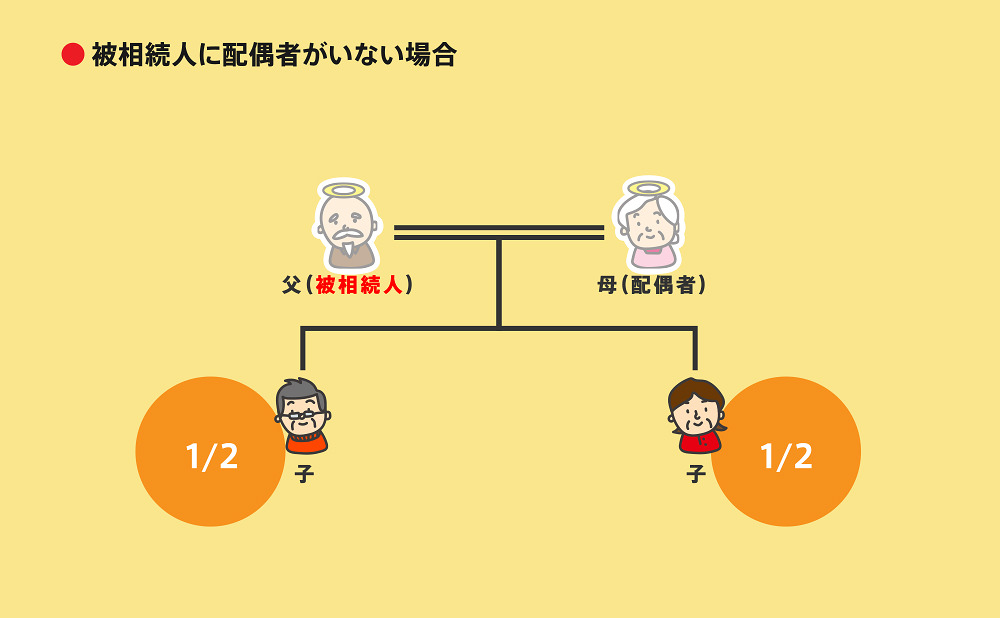

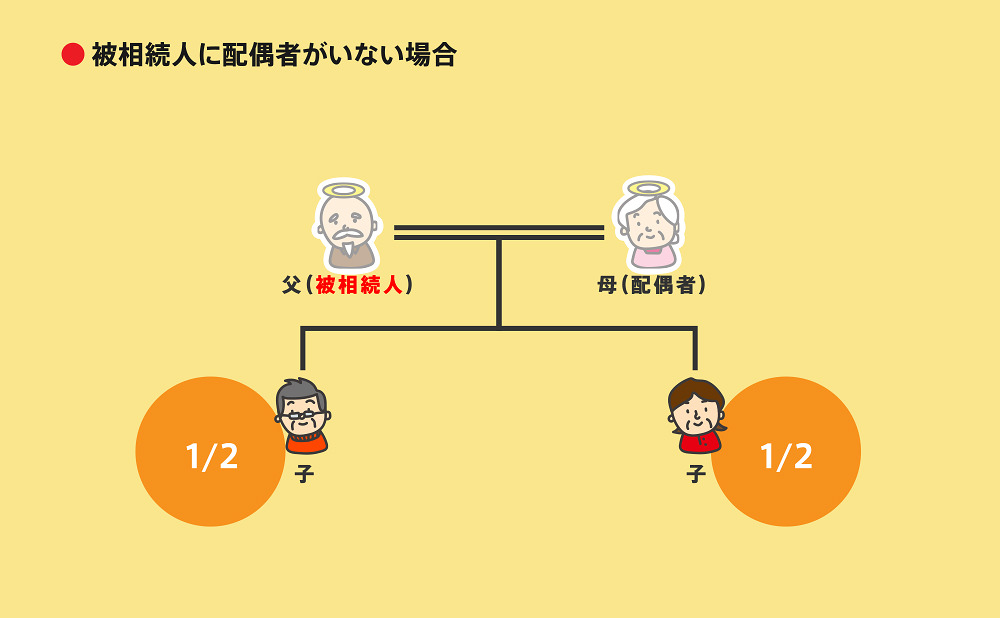

2-2 子供のみが相続人になるケース

両親共に亡くなり子供だけが相続人になるケースでは、子供がすべての遺産を受け継ぎます。

上記のように、子供2人で遺産を受け継ぐ場合の法定相続分は、下記の通りです。

子供:2分の1ずつ

離婚して別々に暮らすことになった前妻の子も実子であることは変わりないため、相続権を持ちます。

相続権についても、後妻の子と前妻の子は同様に扱われます。

したがって、故人に離婚歴があり前の配偶者との間に子供がいる場合、前妻の子と後妻、後妻の子で相続手続きを進めなければならない場合もあるのでご注意ください。

3章 子供同士が相続人になったときに起きやすいトラブルと対処法

本記事の1章や2章で解説したように、父親や母親が亡くなると子供が相続人となります。

子供たちの相続分は平等ではありますが、個々の事情や遺産の状況によっては相続トラブルが起きる可能性もゼロではありません。

子供同士が相続人になったときに起きやすいトラブルは、主に下記の通りです。

- 遺産を平等に分け合えないケース

- 兄弟間で親の介護負担に偏りがあるケース

- 兄弟間で相続に対する考え方が異なるケース

- 親の相続財産が明確でないケース

- 遺言書の内容が偏っているケース

- 生前贈与を受けていた子供がいるケース

それぞれ詳しく解説していきます。

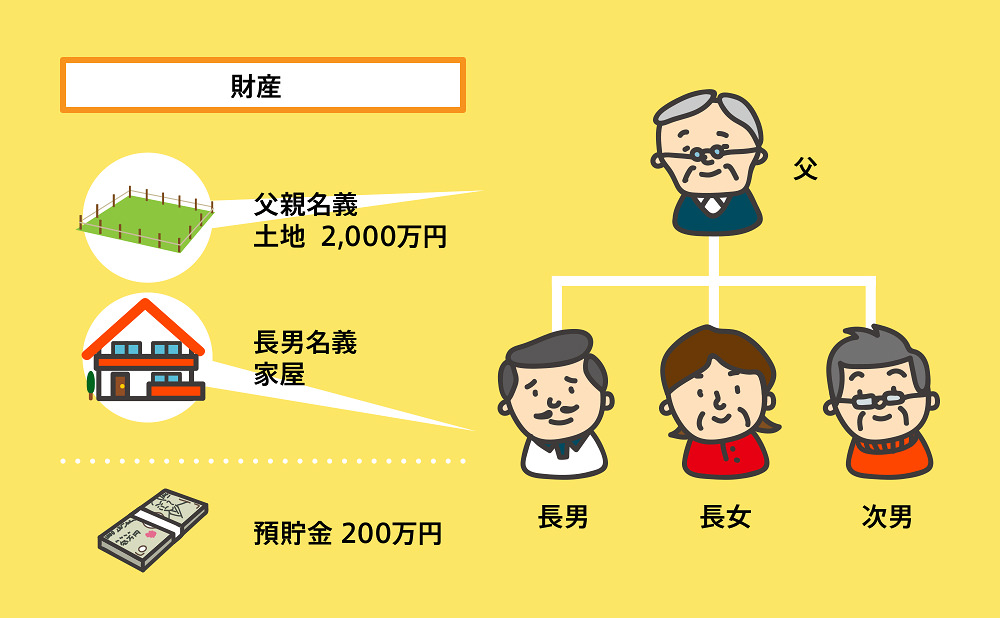

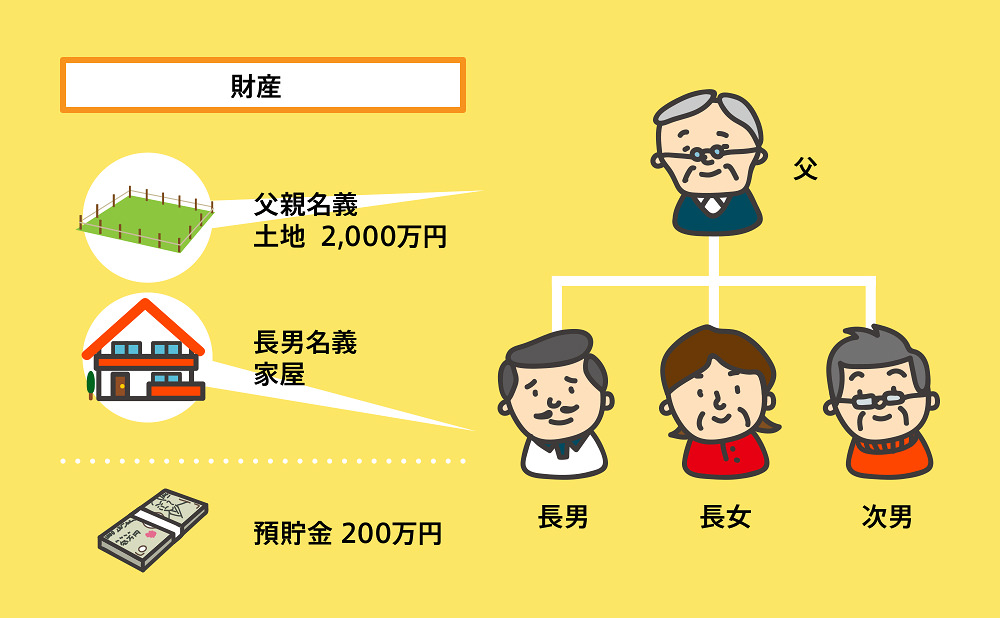

3-1 遺産を平等に分け合えないケース

不動産のように、物理的に分割ができない財産の場合を子供同士で相続しようとするとトラブルになりがちです。

上記のように、遺産のほとんどが不動産の場合、不動産を売却しなければ平等に分け合うことができません。

親と同居していた子供がいた場合などは、売却に反対するケースも多く取り分についてトラブルが起きることも珍しくありません。

同居していた子供に自宅を相続したいのであれば、あらかじめ遺言書にその旨を記載しておきましょう。

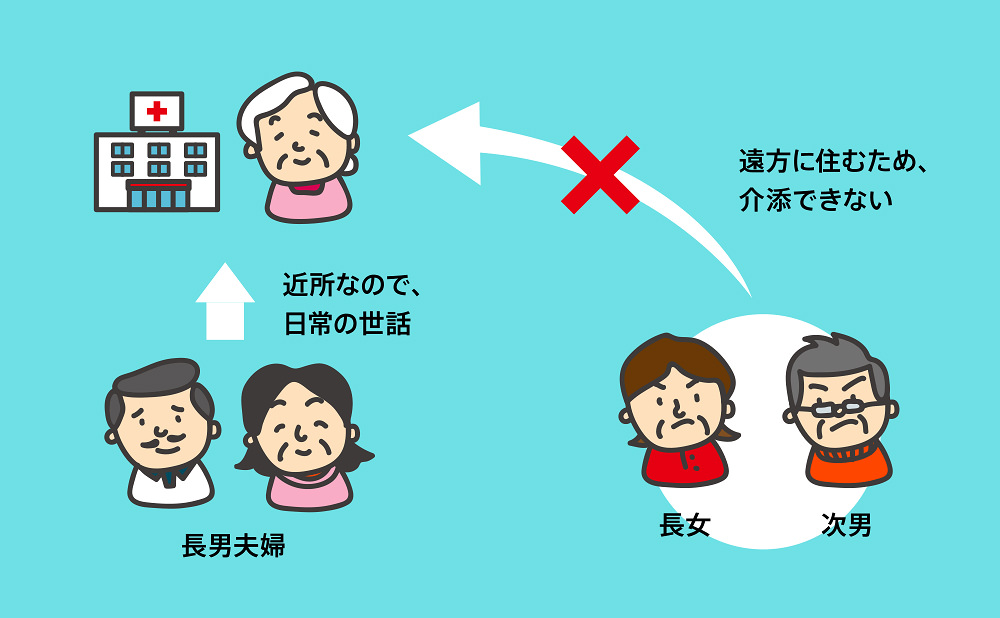

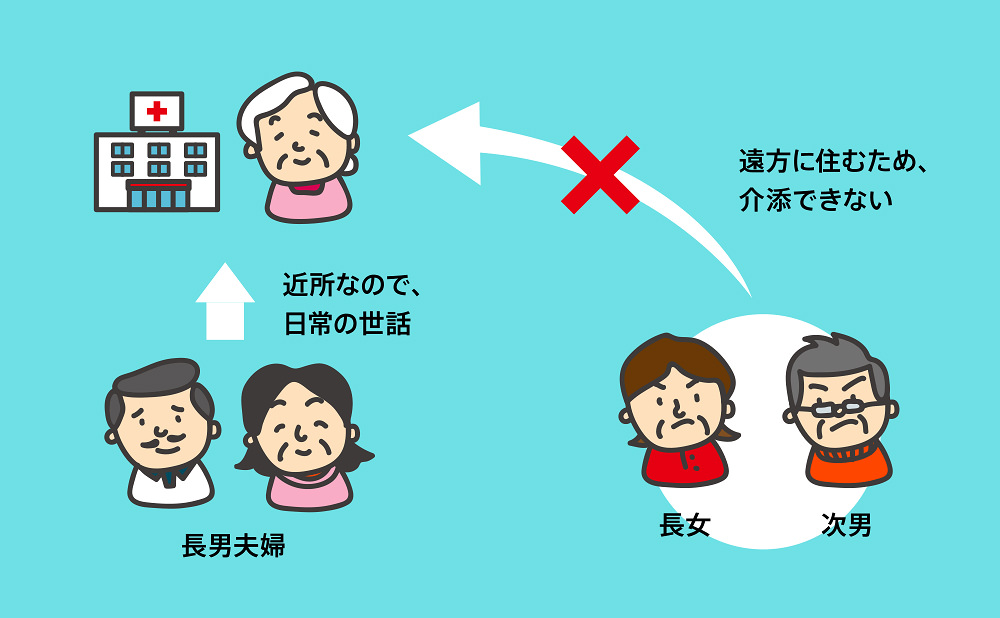

3-2 兄弟間で親の介護負担に偏りがあるケース

親と同居している(近所に住んでいる)子供が、親が生きているときに日常的な世話や介護を献身的に行っていた場合、子供同士で介護負担に偏りが出てしまいます。

生前に介護などを行っていた場合、通常の相続分に「寄与分」として遺産の取得分を上乗せできる可能性がありますが、この「寄与分」を巡ってトラブルになる恐れもあります。

というのも、上記のイラストのケースでは長男は寄与分を請求する一方で、長女や次男は取り分が減ることに反発し寄与分を認めないこともあるからです。

当事者同士の話し合いで寄与分について解決できない場合は、遺産分割調停や審判を行わなければならない場合もあるでしょう。

介護をしてくれた子供や同居してくれた子供に多くの遺産を遺したい場合は、元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成し同居してくれた子供に多く遺産を相続させると記載しておけば、寄与分の請求で揉める必要はなくなります。

3-3 兄弟間で相続に対する考え方が異なるケース

長男や家業を継いでいる兄弟が遺産の独占を主張することで、トラブルになる場合があります。

旧民法では、家督相続と言って、「長男(跡取り)が1人で全財産を相続する」と決められており、未だにその考えを持っている人もいるからです。

現在では法改正がなされ、兄弟に平等に相続権があるものの、家督相続にしたがった主張をする相続人がいると遺産分割協議がまとまらない恐れもあります。

遺産分割協議で現在の相続の取り扱いについて説明しても埒が明かない場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士に間に入ってもらうことも検討しましょう。

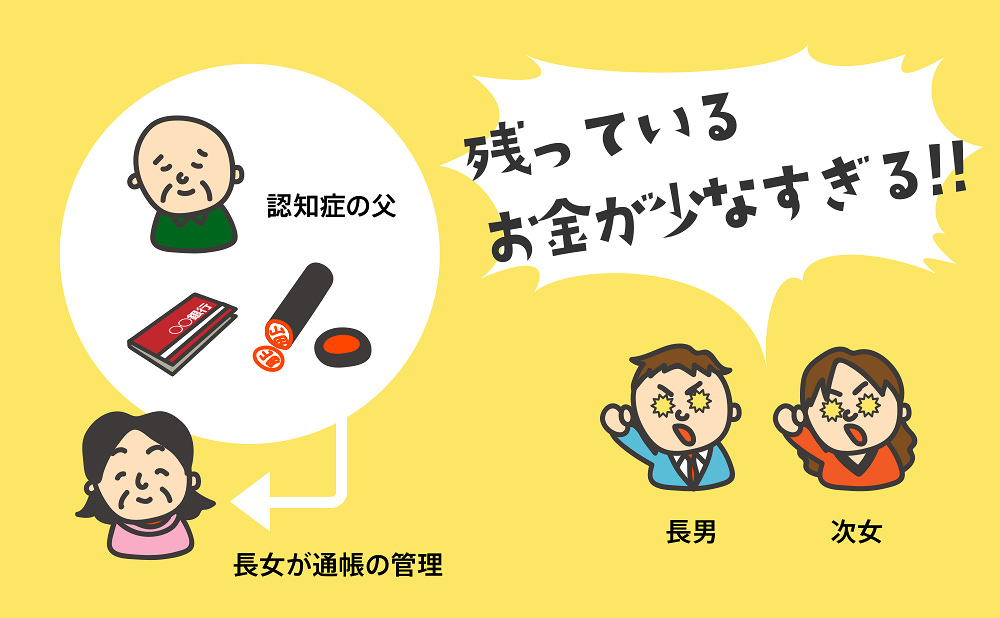

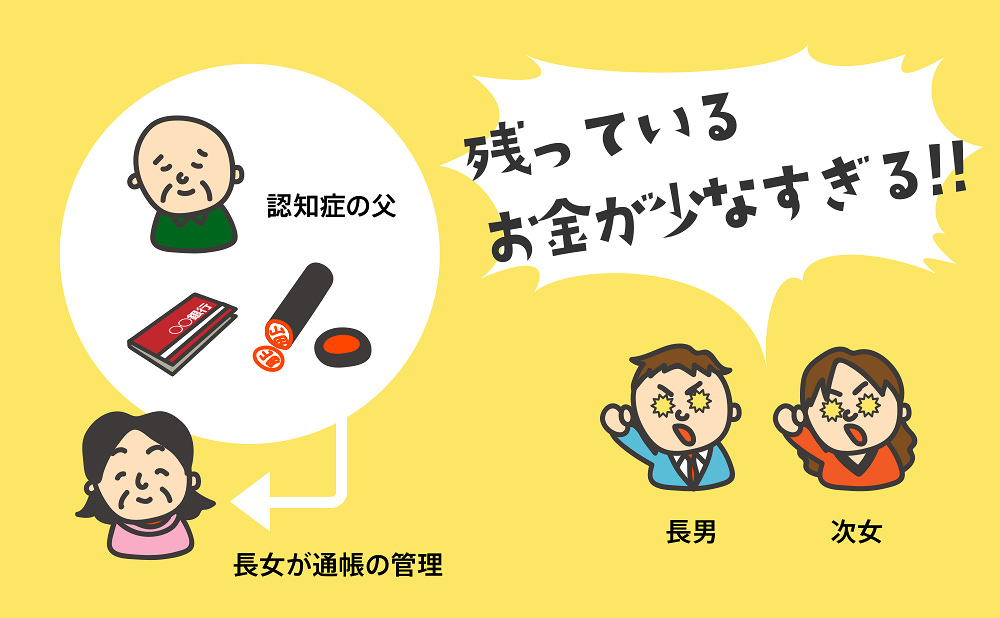

3-4 親の相続財産が明確でないケース

高齢になった親の財産管理を同居している子供や近くに住んでいる子供が管理するケースは、それほど難しくありません。

しかし、親の財産管理をしている子供が支出を管理、共有していないと、残りの子供から相続発生時に「思っていたより遺産が少ない」「本当は親の財産を使い込んでいたのではないか」と疑われる可能性があります。

親の代わりに財産を管理するのであれば、定期的に財産内容を他の子供にも共有しておきましょう。

親の通院費や生活費などの支出に関する記録を保管しておくことも大切です。

また、親は自分に何かあったときの遺族の負担を減らすためにも、エンディングノートや遺言書などで財産内容を明確に記載しておくことをおすすめします。

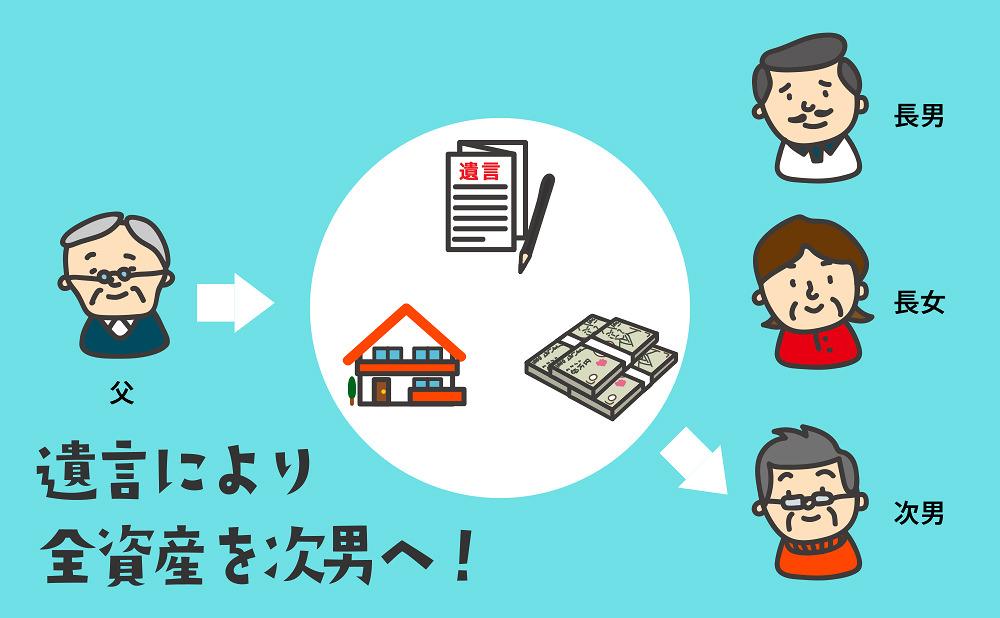

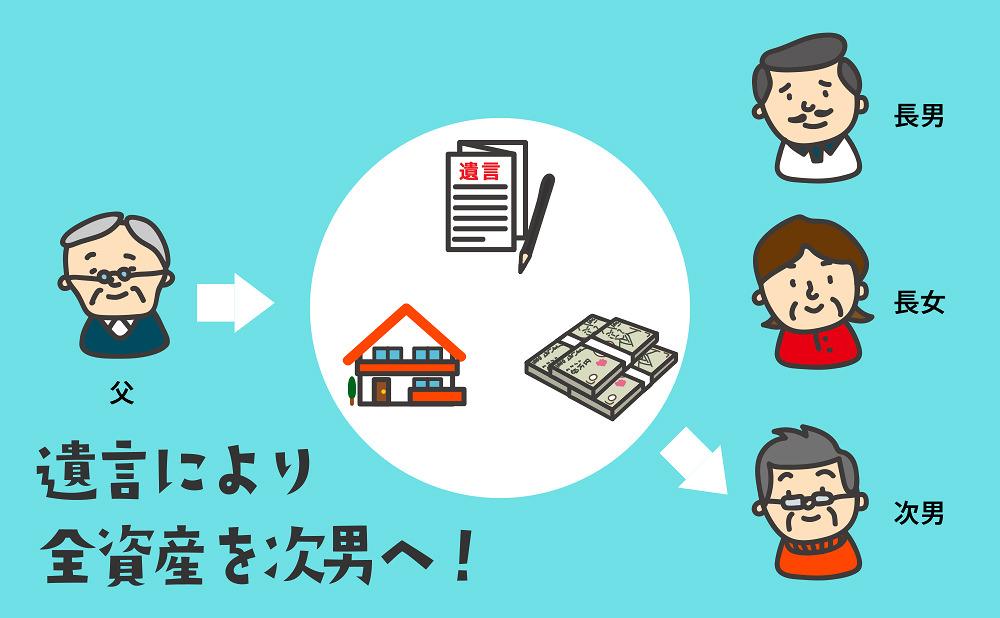

3-5 遺言書の内容が偏っているケース

父親や母親が遺言書を用意していても、内容が偏っているとトラブルに発展する恐れがあります。

例えば、上記のイラストのように「全資産を次男に相続する」と記載されていたらどうでしょう。

他の兄弟としては、納得がいかないのも無理はありません。

また、遺言書の内容が偏っていた場合、他の子供たちから遺留分を請求される恐れもあります。

遺留分とは、故人の配偶者や両親、子供に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分は遺言書の内容より優先されるため「全財産を次男に相続させる」といった遺言書を用意していても、長男や長女が次男に対して遺留分を請求する可能性があります。

相続トラブルや遺族の負担を軽減するために遺言書を作成していたとしても、遺留分トラブルが発生する恐れもあるのでご注意ください。

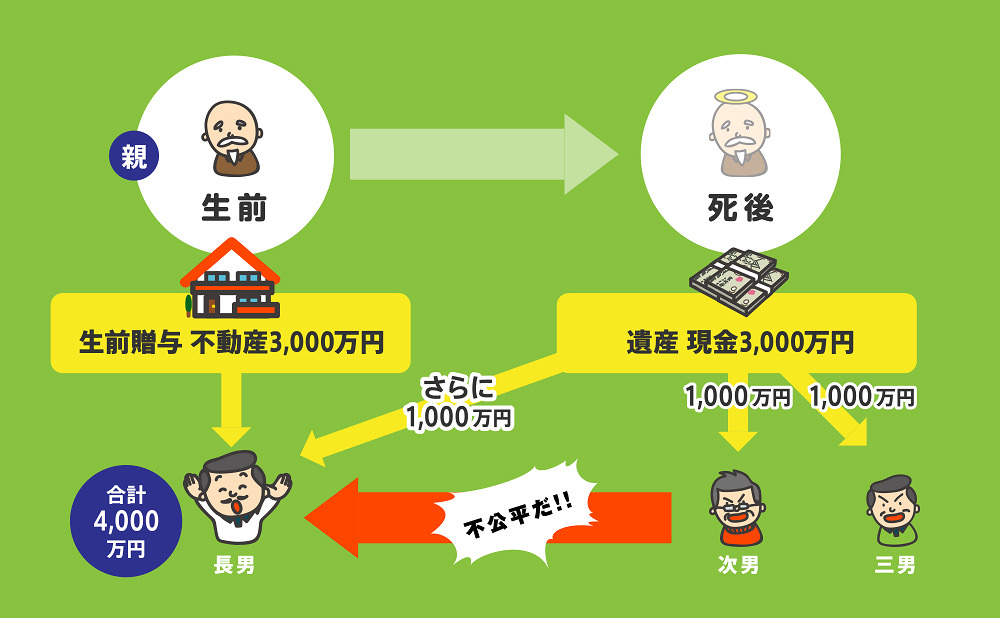

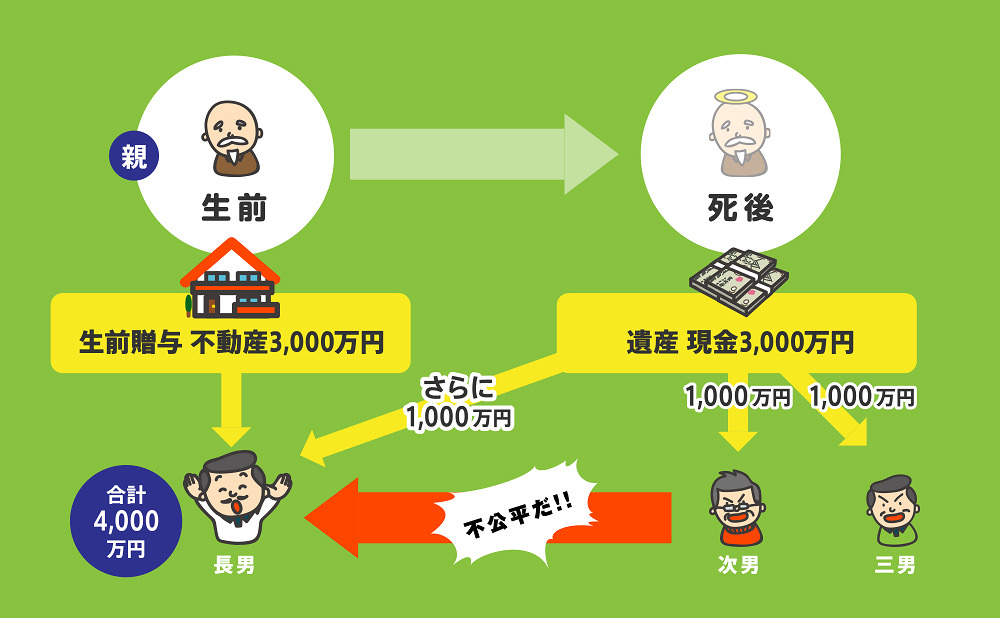

3-6 生前贈与を受けていた子供がいるケース

故人から相続人の1人が生前贈与を受けていた場合、贈与を受けていない相続人との間でトラブルが発生する恐れがあります。

故人から相続人が特別に受けた利益は「特別受益」と呼ばれ、生前贈与も含まれる場合があります。

過去の生前贈与が特別受益に該当する場合、過去の贈与も相続財産に含め遺産分割しなければならない可能性もあるのでご注意ください。

過去の贈与を特別受益の対象に含めたくない場合は、遺言書を作成し「特別受益の持ち戻し免除」を指定しるのが確実です。

同居してくれた子供に生前贈与したいと考えているのであれば、生前贈与とあわせて遺言書の作成も行っておきましょう。

4章 子供同士の相続トラブルを回避する方法

子供が相続人となったもののトラブルが発生し、遺産分割協議がまとまらなくなった場合、遺産分割調停や審判で解決しなければならない恐れもあります。

そうならないように、自分が元気なうちに相続対策しておくことが大切です。

相続トラブルを事前に回避する方法は、主に下記の通りです。

- 家族で話し合いをしておく

- 遺言書を作成する

- 家族信託を活用する

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 家族で話し合いをしておく

当たり前に感じるかもしれませんが「家族での話し合い」は意外とできていない家族が多いのではないでしょうか。

相続に関する話はお金や家族の死が絡むため、どんな風に切り出してよいかわからないと悩まれる人もいます。

しかし、問題が起きてから話すのでは遅いので、まだ元気で相続なんて先だと思うときから家族で何度も話し合うことをおすすめします。

相続について希望があり相続対策を考えているのであれば、下記を子供たちに伝えておくとトラブルが起きにくくなるでしょう。

- 誰にどの遺産を分けるか

- どういう気持ちで、相続について考えたか

上記について普段から丁寧に子供に伝えておくと、相続が発生したときに自分の遺志を尊重してもらいやすくなります。

4-2 遺言書を作成する

相続トラブルの対策として最も有効なのが「遺言書」です。

子供の1人に遺産を多く相続させたいなどの事情がある場合は、下記のように遺言書を用意しておくと良いでしょう。

- 同居していた長男には家を相続する

- 面倒を見ていてくれた長女には多めに相続する

しかし「全財産を長男に譲る」などと遺言書の内容があまりにも偏っている場合、遺留分トラブルに発展する恐れもあるのでご注意ください。

遺言書の内容や作成で不安があるなら、相続に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

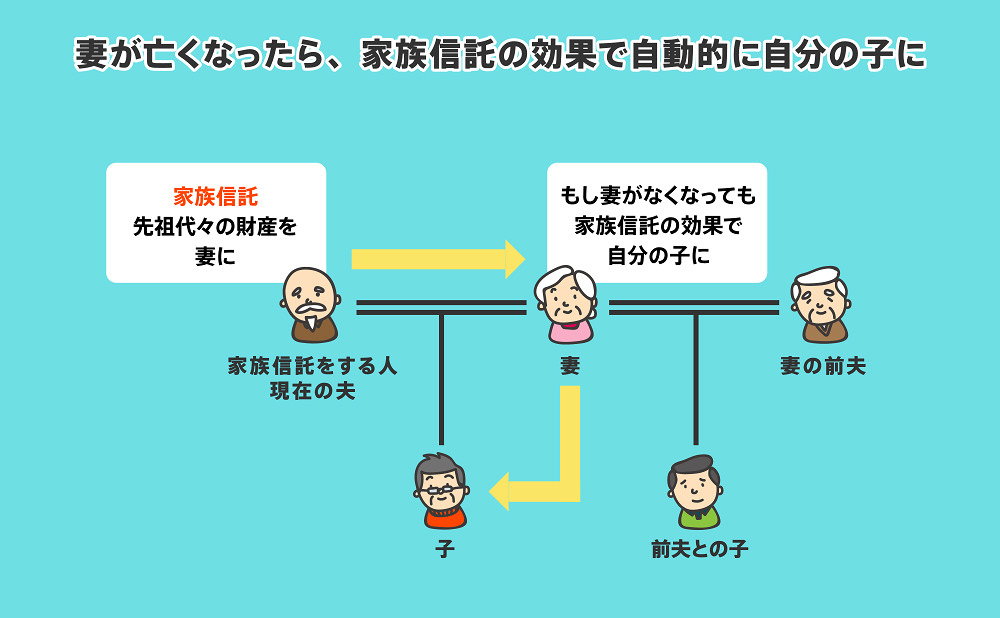

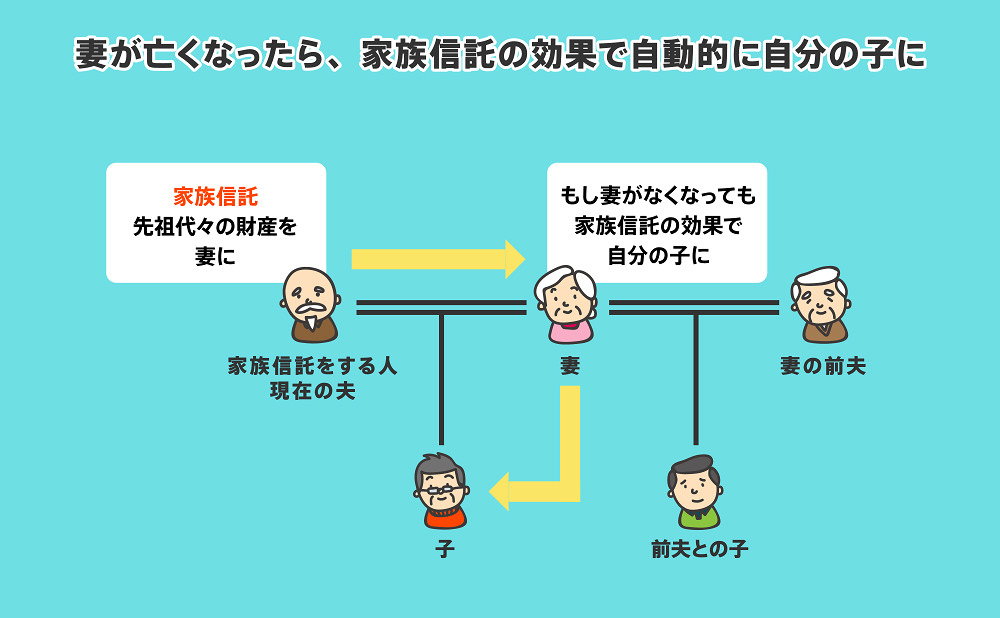

4-3 家族信託を活用する

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、適切な方法で財産の管理・処分を任せる方法です。

家族間で自由に契約内容を決めることができ、柔軟な財産管理ができるのが特徴です。

自分が亡くなった後の財産の承継先を指定できる点では遺言書と共通していますが、家族信託では自分が亡くなった後のさらにその次の承継先も指定できます。

例えば「自身が亡くなった後は一度妻に家を相続し、妻が亡くなったときには長男に相続する」といったことまで決められるのです。

このように、家族信託は柔軟な財産管理や承継先の指定を行えるため、自分に合う相続対策を実現しやすくなります。

ただし、家族信託は比較的新しい制度であり、専門的な知識や経験も必要なので、家族信託に精通した司法書士や弁護士に依頼することを強くおすすめします。

5章 子供が相続人となったときの相続税を節税する方法

子供が相続人になり遺産を受け取ると相続税がかかる可能性があります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されているため、遺産総額が基礎控除内であれば相続税は課税されません。

相続税をできるだけ節税したいのであれば、上記の基礎控除を漏れなく計算するだけでなく、下記の対策もおすすめです。

- 小規模宅地等の特例を適用する

- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠を適用する

- 生前贈与を行い遺産を減らしておく

- 相続発生前にお墓や仏壇を現金で購入しておく

小規模宅地等の特例とは、故人から受け継いだ土地の評価額を最大8割軽減できる制度です。

相続発生時点で故人が所有する自宅に同居していた場合は、特例を適用できる可能性があるので、税理士に相談してみると良いでしょう。

相続に詳しい税理士であれば、小規模宅地等の特例だけでなく様々な方法で相続税の節税を提案可能です。

依頼費用より節税効果が大きくなる可能性も十分にあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

まとめ

父親や母親が亡くなったとき、子供は原則として相続人になります。

相続順位や相続分は法律によって決められていますが、法律や遺言書で指定されていたとしても、トラブルが起きてしまう可能性はゼロではありません。

相続トラブルを回避したいのであれば、遺言書の作成や家族信託など相続対策をすると共に、普段から家族と相続について話し合っておくことが大切です。

また、相続対策には複数の方法があるので、相続に強い司法書士や弁護士に相談して自分に合う方法で対策しましょう。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

夫の遺産は妻と子供でどうやって分ける?

夫の遺産は妻と子供で2分の1ずつ分けると決められています。

例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合は、妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつ相続します。

▶法定相続人・相続権について詳しくはコチラ親の遺産の相続の分配方法は?

親が亡くなったときの遺産は、片方の親が生きている場合には親と子供で2分の1ずつ財産を相続します。

両親がすでに死亡しているなら、子供だけで遺産を分割します。

▶法定相続人・相続権について詳しくはコチラ子供が亡くなると遺産を受け継ぐのは誰?

子供が亡くなったとき、遺産を受け継ぐのは子供の配偶者および両親や祖父母もしくは兄弟姉妹です。

子供が死亡したときに両親や祖父母が生きていれば、両親などが相続人になります。

両親や祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。

▶相続人について詳しくはコチラ親の遺産を受け継ぐといくらまで相続税がかからない?

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が用意されており、遺産総額が基礎控除内に収まる場合は相続税がかかりません。

▶子供が相続人になったときの相続税について詳しくはコチラ