【この記事でわかること】

- アパート経営者が認知症になったら起きる4つのこと

- アパート経営者が認知症になったときの対処法

- アパート経営者が家族信託を行うメリット・デメリット

認知症になり判断能力を失ってしまうと、自分で財産管理や契約手続きを行うことができなくなってしまいます。

そのため、アパート経営者が認知症になり判断能力を失うと、入居者との賃貸契約を結べなくなったり、アパートのリフォームや建て替えを行えなくなったり恐れがあるのでご注意ください。

このような事態を避けるために、アパート経営をしている人は元気なうちから認知症対策をしておくことを強くおすすめします。

本記事では、アパート経営者が認知症になったら起きることやおすすめの認知症対策について、詳しく解説していきます。

認知症になったときの財産管理については、下記の記事で詳しく解説しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 アパート経営者が認知症になったら起きる4つのこと

アパート経営者が認知症になり判断能力を失うと、自分で財産管理や契約行為を行えなくなってしまいます。

結果として、下記のような事態が発生し、アパート経営に支障をきたす恐れがあります。

- 新しい入居者と賃貸契約を結べなくなる

- 既存の入居者の契約更新・解除もできなくなる

- 入居者とトラブルになる恐れがある

- アパートのリフォーム・建て替えを行えなくなる

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 新しい入居者と賃貸契約を結べなくなる

認知症になり判断能力を失うと、契約手続きを行えなくなるので、入居希望者と新たに賃貸契約を結べなくなってしまいます。

空室が発生したとしても、新たな賃貸契約を結べないため、いつまでも空室が埋まらなくなってしまう恐れもあるでしょう。

場合によっては、家族や親族などが代理で入居希望者と賃貸契約を結ぶこともあるかもしれません。

しかし、後見や信託の契約が事前に成立している場合を除いて、本人が認知症になっていると、代理自体が無効となるのでご注意ください。

1-2 既存の入居者と契約更新・解除もできなくなる

アパート経営者が認知症になり判断能力を失うと、入居希望者との契約だけでなく、既存の入居者との契約更新や解除も行えなくなってしまいます。

「今、アパートは満室だから問題ない」と考えるのではなく、賃貸契約更新や解除をスムーズに行うためにも、認知症対策を万全にしておきましょう。

1-3 入居者とトラブルになる恐れがある

認知症になり物忘れが激しくなると、入居者などとトラブルを起こしてしまう可能性もあります。

具体的には、下記のようなトラブルが起きる恐れがあります。

- 家賃をもらったのに「受け取っていない」と言い張る

- 家賃の請求金額を間違えてしまう

- 修繕や設備の故障対応を怠る

- 入居者の顔を覚えられず、不法侵入だと思い込んでしまう

- クレーム対応をもらったのに忘れてしまい対応できない

上記のようなトラブルが発生すると、入居者にとっても不利益が大きく、場合によっては賃貸経営に影響を及ぼす恐れもあるでしょう。

1-4 アパートのリフォーム・建て替えを行えなくなる

認知症になり判断能力を失うと、アパートのリフォームや建て替えも難しくなってしまいます。

判断能力を失うと、リフォームや建て替えの契約もできなくなってしまうからです。

アパート経営者が認知症になった後も適切に賃貸物件の管理をしたいのであれば、家族信託などを利用しておく必要があります。

このように、アパート経営者が認知症になり判断能力を失うと、様々なトラブルが発生してしまうのでご注意ください。

次の章では、アパート経営者が認知症になったときの対処法について、詳しく解説していきます。

2章 アパート経営者が認知症になったときの対処法

アパート経営者が認知症になったときの対処法は、認知症の症状がどの程度か、判断能力が残っているかによって変わってきます。

重度の認知症になり判断能力が残っていない場合は、成年後見制度を活用するしかありません。

一方、軽度の認知症で判断能力が残っている場合やまだ認知症でない場合は、家族信託を利用できる可能性があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 【重度の認知症の場合】成年後見制度を活用する

重度の認知症になり、すでに判断能力を失っている場合、成年後見制度を活用するしかありません。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人の代わりに、成年後見人が財産管理や契約手続きをサポートする制度です。

成年後見制度を利用すれば認知症になった人の財産管理を行えるものの、下記のデメリットもあります。

- 希望の人物が成年後見人に選ばれるとは限らない

- 柔軟な財産管理を行うことはできない

- 申立てから後見の開始までに、数ヶ月以上かかることも多い

上記の理由により、賃貸物件の管理に成年後見制度を活用することは、あまりおすすめできません。

2-2 【軽度の認知症・まだ認知症でない場合】家族信託を活用する

認知症症状が軽度であり判断能力が残っている場合や、まだ認知症でない場合などでは、家族信託を活用して認知症対策や相続対策を行っておくと良いでしょう。

家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の運用や管理、処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、賃貸物件の所有者である委託者が認知症になった後も、受託者が代わりに管理や運用、処分を行えます。

家族信託は信託契約の内容を工夫すれば柔軟な財産管理を行えるので、賃貸物件の管理や建て替えなどの契約を行うことも可能です。

ただし、漏れのない信託契約を結ぶには、専門的な知識が必要となります。

アパート経営をしている人が家族信託を利用する際には、家族信託や認知症対策に精通した司法書士や弁護士に依頼することを強くおすすめします。

3章 アパート経営者が家族信託を行うメリット

アパート経営者が家族信託を利用して認知症対策や家族信託を行えば、受託者が単独でアパートの管理や運用、処分を行えるなどのメリットがあります。

アパート経営者が家族信託を行うことには、以下のようなメリットがあります。

- 受託者が単独でアパートの管理や運用・処分を行える

- 受託者が破産してもアパートを没収されない

- アパートの承継先も指定できる

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 受託者が単独でアパートの管理や運用・処分を行える

家族信託の契約を結んでおけば、委託者が認知症になり判断能力を失ったとしても、受託者が単独でアパート経営を続けられるようになります。

家族信託は柔軟な財産管理を行えるのが特徴であり、契約内容によっては下記のことも行えるからです。

- 新規入居者との賃貸契約締結

- 入居者との賃貸契約更新・解約

- アパートのリフォームや建て替え

委託者が認知症になった後も賃貸経営を続けられるので、賃料を介護費用や施設の入所費用に充てることも可能です。

3-2 受託者が破産してもアパートを没収されない

家族信託の受託者が破産したとしても、信託財産であるアパートが没収されることはありません。

家族信託では、受託者個人の資産と信託財産を明確に分けて管理する「分別管理義務」があるからです。

したがって、受託者が個人的に借金を重ねたとしても、アパートが没収されることはないのでご安心ください。

3-3 アパートの承継先も指定できる

家族信託では、自分が亡くなった後の財産の承継先も指定できるため、相続対策としても活用可能です。

また、遺言書と異なり、家族信託では①自身が亡くなったときの相続と、②その次の相続(二次相続)の相続先も決めることができる点が特徴となっています。

例えば、自分が亡くなったときには配偶者にアパートの受益権を相続させ、配偶者も亡くなったときには長男に相続させるといった指定も可能です。

「遺された配偶者の生活を保障したい」「先祖代々受け継いできた資産を守っていきたい」などと考える人にとっても、家族信託はメリットがあるといえるでしょう。

4章 アパート経営者が家族信託を行うデメリット

家族信託には様々なメリットがありますが、一方で手続きに手間がかかったり、受託者の負担が大きくなったりするなどのデメリットがあります。

アパート経営者が家族信託を行うときには、下記のようなデメリットがあることを理解しておきましょう。

- 契約書作成・手続きが複雑である

- 信託財産以外とは損益通算ができなくなる

- 受託者の負担が大きくなる

- ローン返済中は家族信託を利用できない恐れがある

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 契約書作成・手続きが複雑である

家族信託は柔軟な財産管理を行える一方で、信託契約書の作成や手続きに専門的な知識が必要となります。

信託契約書を作成するときには、様々な状況に対応できるようにしておく必要があるからです。

また、不動産を家族信託する場合には、信託登記の申請が必要であり、自分たちで手続きすることはあまり現実的ではありません。

このように、賃貸不動産を家族信託するときには、様々な状況を想定して対応できる信託契約書を作成する必要があります。

そのため、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

4-2 信託財産以外とは損益通算ができなくなる

賃貸不動産を家族信託に組み入れると、信託財産以外とは損益通算ができなくなるのでご注意ください。

家族信託に組み入れた信託財産は、①信託に組み入れていない委託者の財産や②受託者個人の資産をそれぞれ分けて管理しなければならないからです。

したがって、委託者が賃貸不動産を複数所有している場合、どの財産を家族信託に組み入れるか慎重に判断しなければなりません。

家族信託の内容について悩む場合は、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

4-3 受託者の負担が大きくなる

家族信託では、受託者の負担が大きくなることを事前に理解しておきましょう。

加えて、預貯金や自宅不動産を家族信託した場合と比較して、賃貸不動産を家族信託した場合は、より受託者の負担が大きくなってしまいます。

家族信託の内容によっては、契約期間が長期にわたる点にも注意しなければなりません。

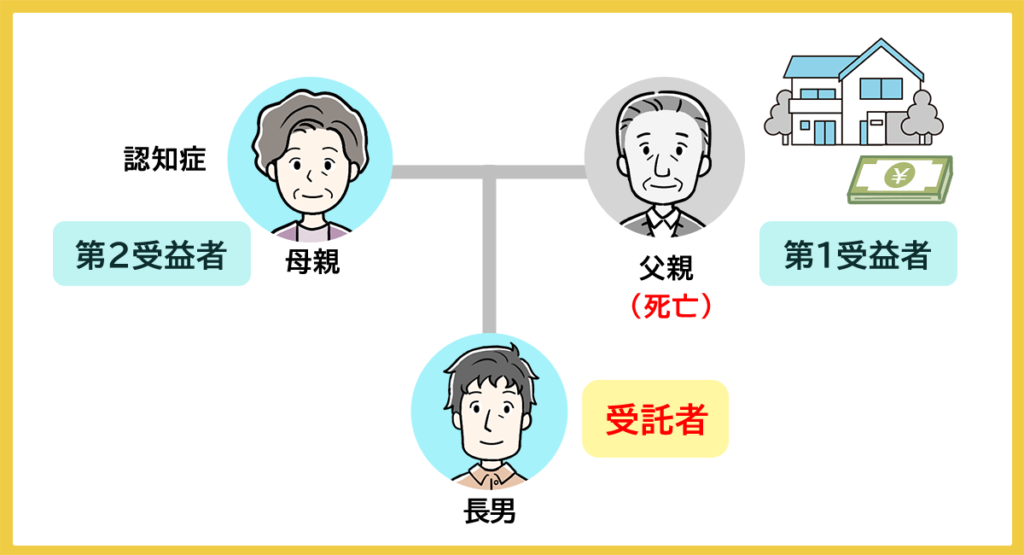

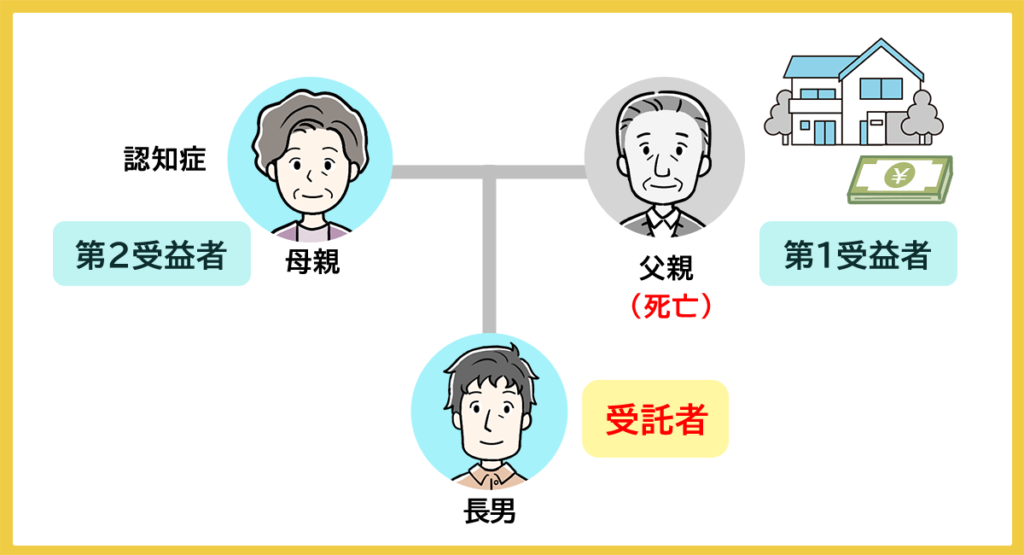

例えば、下記のような家族信託の場合、委託者や配偶者の年齢にもよりますが、契約期間が数十年にわたる場合もあるでしょう。

- 委託者:父

- 受託者:長男

- 第一受益者:父

- 第二受益者:母

上記のように、父が亡くなった後、受益権を配偶者が受け継ぐ形式の家族信託では、長男は両親が亡くなるまで賃貸不動産の管理をしなければなりません。

受益者が賃貸経営の経験がなかったり、本業が別にある場合、そもそも受託者となることが難しいケースもあるでしょう。

4-4 ローン返済中は家族信託を利用できない恐れがある

アパートローンを返済している場合、家族信託を利用できない恐れがあるのでご注意ください。

アパートローンの契約で「融資対象の不動産を信託財産にできない」「ローン返済中に対象不動産を名義変更してはならない」などと決められている場合があるからです。

不動産を家族信託すると、信託不動産の名義を委託者から受託者に変更する必要があります。

アパートローンの契約で対象不動産の名義変更が禁止されている場合、勝手に名義変更すると契約違反として残債を一括で請求される恐れもあるのでご注意ください。

アパートローン返済中の不動産を家族信託したい場合は、債権者である金融機関の同意を得る必要があります。

次の章では、家族信託利用後のアパートローンの取り扱いについて、詳しく解説していきます。

5章 家族信託利用後のアパートローンの取り扱い

アパートローン返済中の不動産を家族信託する際には、債権者である金融機関への相談が必須となります。

債権者の同意を得た上で、下記のように対処することが一般的です。

- 委託者が返済を続けていく

- 受託者が債務引受をする

- アパートローンを借り換える

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 委託者が返済を続けていく

債権者である金融機関の同意を得ることができれば、家族信託の利用開始後も委託者が返済を続けていけます。

委託者がローンを返済していく方法は、ローンの名義人がわかりやすい点がメリットです。

委託者が亡くなったときの手続きや債務控除もしやすいでしょう。

一方、ローンの名義人が委託者の場合、委託者の認知症症状が進行し、判断能力を失ったときにローンの借り換えや繰り上げ返済などの手続きを行えなくなるリスクがあります。

5-2 受託者が債務引受をする

委託者が返済していたアパートローンについて、受託者が信託財産から責任を負うように金融機関に言われた場合は、受託者が債務引受をしなければなりません。

その場合、信託契約書の中に債務引受についても盛り込んでおく必要があります。

受託者が債務引受をすることによって、賃貸経営の収支を把握しやすくなるのが魅力です。

また、賃料管理用の信託口口座から、アパートローンを返済できるのもメリットといえるでしょう。

5-3 アパートローンを借り換える

金融機関がローン返済中のアパートを家族信託することに同意しない場合、アパートローンを借り換えることも検討しましょう。

受託者名義でアパートローンを借り換え、委託者が借りていた既存のローンを完成すれば、不動産を家族信託に組み入れられます。

この方法では、受託者が新たなローンの名義人となるため、委託者の認知症症状が進行しても、ローンの借り換えや融資条件の見直しを行えます。

6章 アパート経営者が家族信託をするときの注意点

本記事で解説してきたように、アパート経営をしている人は認知症になるリスクに備えて、家族信託で対策しておくことをおすすめします。

しかし、家族信託は受託者の負担が大きくなるため、受託者に丁寧に引き継ぎをしたり、管理会社や住人にも伝えておいたりするようにしましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 受託者にアパート経営の状況を丁寧に伝えておく

家族信託を活用して、受託者にアパート経営を引き継ぐ際には、経営状況を丁寧に説明しておきましょう。

具体的には、下記を説明しておくことをおすすめします。

- 入居者に関する情報や契約内容

- 家賃や管理費などの情報

- 収支や税金に関する情報

- 修繕記録、今後のメンテナンス計画

上記を整理した上で受託者に引き継げば、受託者の負担も抑えられます。

6-2 管理会社や保険会社・入居者にも伝える

家族信託によりアパート経営を受託者に引き継ぐ場合は、管理会社や保険会社、入居者などにも伝えておきましょう。

今後は、受託者が経営を引き継ぐことに加え、下記などについて連絡しておくと関係者も受け入れやすくなるはずです。

| 関係者 | 伝えておく内容 |

|---|---|

| 管理会社 |

|

| 保険会社 |

|

| 入居者 |

|

まとめ

アパート経営をしている人は、認知症になり資産が凍結されるリスクや賃貸経営ができなくなるリスクに備えておかなければなりません。

認知症対策には複数の方法がありますが、賃貸経営をしているのであれば、家族信託を活用するのが良いでしょう。

家族信託であれば柔軟な財産管理を行えるので、受託者が賃貸経営を引き継ぐことも可能です。

ただし、漏れのない家族信託の信託契約書を作成することは難しいため、家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、家族信託についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。