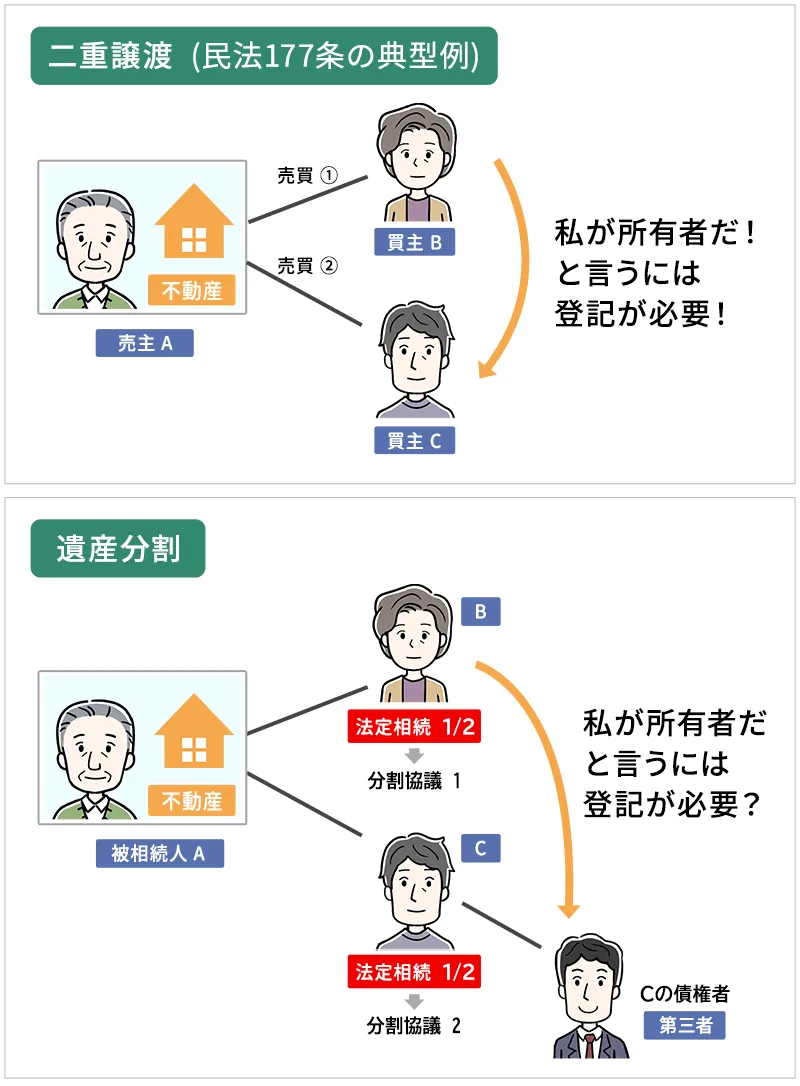

遺産分割と登記 最高裁昭和46年1月26日判決

この判決は、「遺産分割によって法定相続分を超える持分を取得した場合、その物権変動について、登記を備える必要があるか」という問題について、分割後に出てきた者との関係では「登記は必要」と判断したものです。

前に、相続放棄と登記について「登記は不要」と判断した判例を紹介しました。結論としては真逆の判断になっています。今回は、この判例について前回のものと比較しながら説明したいと思います。

相続放棄と登記についての判例解説は下記リンクから

(1)遺産分割と登記

民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

これが今回問題になった条文です。

短い条文ですが、一読しただけでは何のことか分からないかもしれません。具体例で説明しましょう。

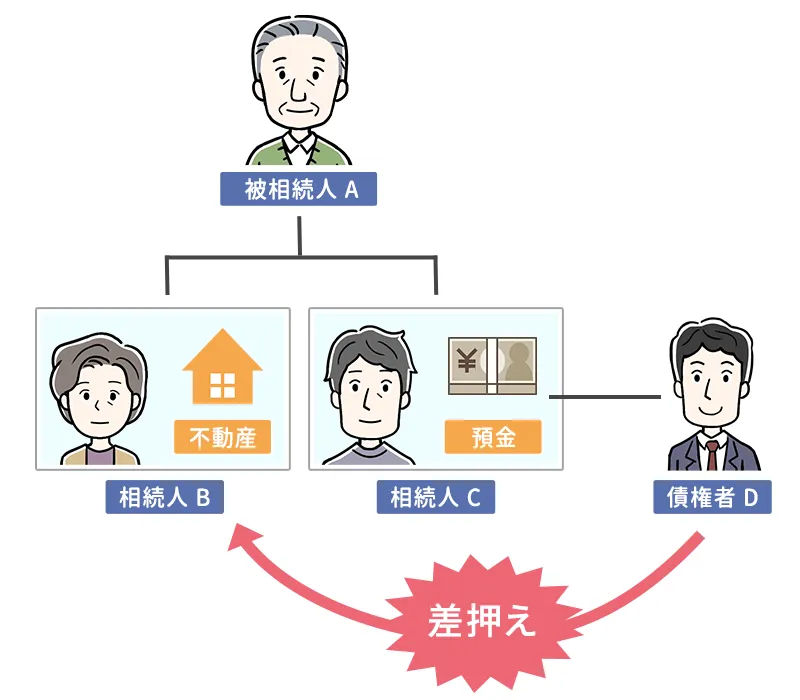

【例】被相続人Aの遺産には不動産と預金がある。共同相続人であるBとCは協議の結果、Bが不動産を、Cが預金をそれぞれ相続することで合意した。

- Bが相続した不動産について登記をする前に、Cの債権者Dが不動産の差押えをした。

- BCがそもそも遺産分割の協議をする前に、Cの債権者Dが不動産の差押えをした。

登記の一般規定である民法177条については、前回の「相続放棄と登記」の記事で説明しました。それを前提に今回の事例を以下の流れで解説します。

- そもそも遺産分割で民法177条が問題になる理由

- 具体例の解説

ア そもそも遺産分割で民法177条が問題になる理由

民法177条は、不動産における物権変動を第三者に主張するには登記が必要であることを定めた条文でした。それでは遺産分割はどうでしょうか。

相続が生じた場合、遺言や遺産分割など、特殊な事情がなければ法定相続分に従って平等に遺産が取り分けられます。この「法定相続分」を修正する手段のひとつが遺産分割協議です。

そうすると、法定相続であれば不動産を取得できていた相続人が、遺産分割協議の結果不動産を相続できないという事態が生じます。

法定相続分は民法で決められているので、誰でも予想できますが、遺産分割協議は相続人の内部事情のため、外からは分かりません。

そこで、このような場合にも「遺産分割によって所有権(持分)が動く」という点は「売買によって所有権が動く」ことと同視できるため、取引の安全を守るために登記が必要なのではないか、と問題になるわけです。

イ 具体例の解説

(1)の場合、Bは登記をしようと思えばいつでもできたはずです。それをせずにいたBが悪いということで、Dによる差押えに対してBは自分が所有者だと主張できないのです。

(2)の場合、そもそも遺産分割協議ができていない以上、不動産の所有権の帰属は確定していません。よってBは登記をしようにもできません。このような状態で「登記をしていないBが悪い」とは言えないので、ここにおいてはDの差押えに対してBは自分が所有者だと主張できることになります。

要するに、(1)ではDが民法177条の第三者に該当する結果、登記を備えていないBはDに対抗できないのに対し、(2)では、Dは民法177条の第三者に該当しないので、登記を備えていないBでもDに対抗できる、という結論になります。

まとめ

- (1)では、Dの差押えに対してBは反論できない

- (2)では、Dの差押えに対してBは反論できる

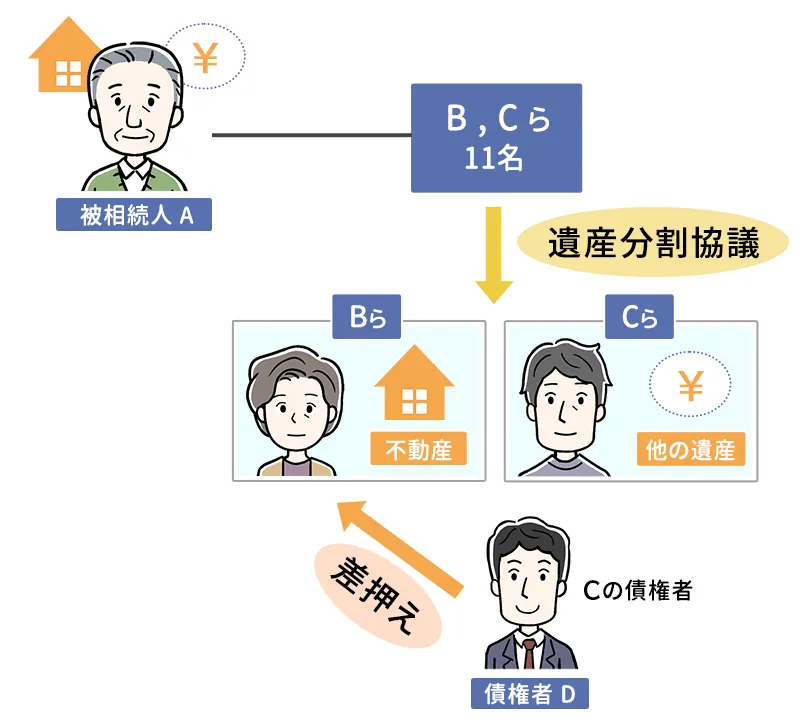

(2)判例の解説

【事例】

被相続人Aの相続について、相続人総勢11名で遺産分割協議が成立した。この協議によって不動産を取得したBが、その旨の相続登記をしていないうちに、別の相続人Cの債権者Dが不動産を差し押さえ、法定相続分に基づいた所有権移転登記をした。

なお、Cは協議の結果不動産を取得した者には当たらない。この場合に、Bは自分が不動産の所有者であるとDに主張できるかが問題になった。

【解説】

裁判所は、結論としてBは登記なくしてDに所有権を主張できるとしました。その理由として、次のように述べています。

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから・・・民法177条の適用があり・・・

ここでのポイントは、分割協議の当事者間の問題と、それ以外の第三者との関係における問題を分けて考えていることです。

そして、あくまで他者との関係では民法177条の典型的な適用ケース(二重譲渡)と変わらないとしたのです。

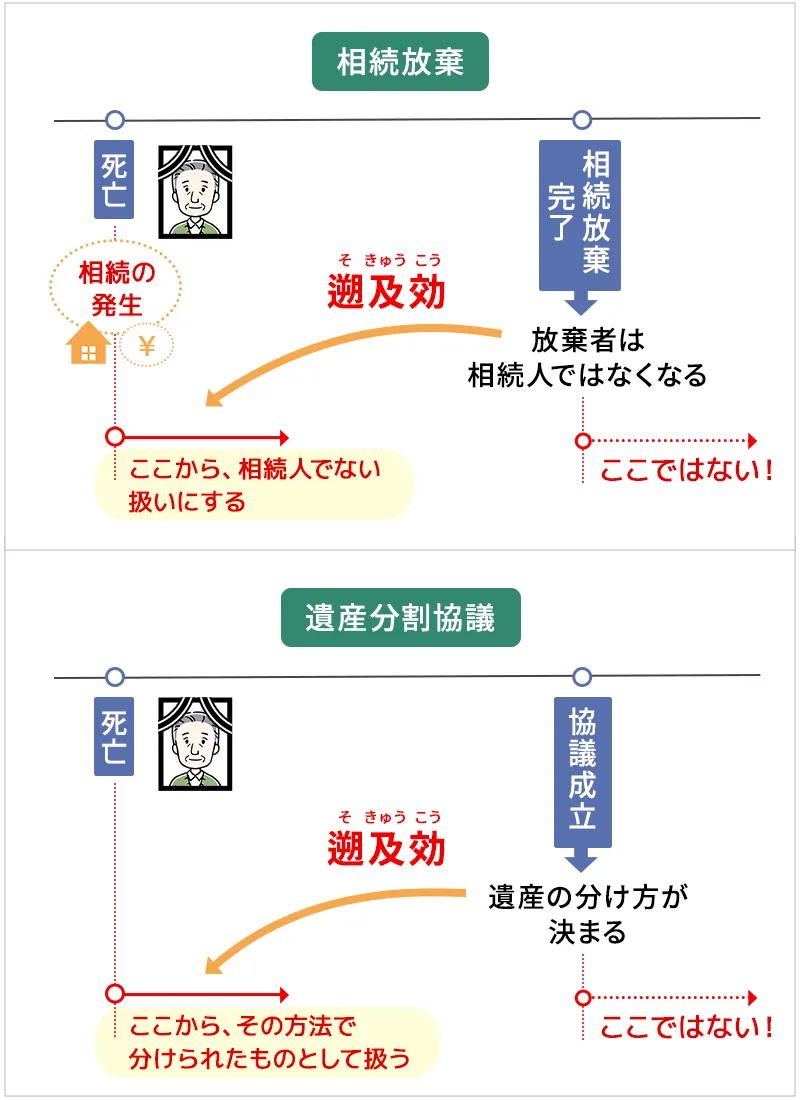

さて、相続放棄との関係では登記がなくても所有権を主張できる(つまり民法177条の適用はない)と判断していました。その違いはどこにあるのでしょうか。

裁判所は次のように言っています。少し難しい言い回しですが見てみましょう。

民法909条但書によれば、遺産分割は第三者の権利を害することができないものとされ、その限度で分割の遡及効は制限されているのであって、その点において、絶対的に遡及効を生ずる相続放棄とは同一に論じえないものというべきである。

「遡及効」という言葉が出て来ました。これは、「その行為の結果生じる効力が一定時点までさかのぼる」という意味の法律用語です。

具体的には、相続放棄も遺産分割協議も、実際にそれらの行為が完了するのは死亡時点よりかなり後のことです。

しかし、一方で相続の効力は死亡と同時に当然に発生します。

そこで、相続放棄や遺産分割協議が成立したら、それは最初から(死亡の時点から)そうなっていたように取り扱おう、ということです。このため、相続放棄をしたらその相続人は最初から相続人ではなかったことになりますし、遺産分割協議が成立したら、その内容が最初から決まっていたように扱おう、ということです。

しかし、ひとくちに「最初からそのように扱う」といっても、両者で微妙に違いがあるのです。それが、上記における下線部分です。

相続放棄の場合は、死亡時点から相続放棄手続き完了の間にいかなる事情があっても、それを無視して最初から相続人ではなかったという扱いをする、という絶対的な強い力を持ちます。

対して、遺産分割協議の場合は、死亡時点から協議完了までの間に出てきた第三者に一定の配慮をしており、その点で遡及の効力が制限されているのです。この違いがあるため、第三者に配慮しているという点では民法177条の適用を認めてよい、と裁判所は判断したわけです。

これが、相続放棄と遺産分割で結論が真逆になった理由です。もっと深い話はいろいろとありますが、ひとまず、両手続における第三者保護の違いという点が結論を分けたと理解していただければ十分です。