- ペットに遺産を相続させられるのか

- ペットは相続財産に含まれるのか

- 自分が亡くなった後にペットを信頼できる方に引き取ってもらう方法

ペットは私たちに癒しや喜びを与えてくれる大切な家族ですが、相続の場面では財産として扱われます。

したがって、ペットに遺産を直接相続させることはできませんし、自分が亡くなった後、ペットは相続人全員の共有財産として扱われます。

本記事では、相続におけるペットの取り扱いや、飼い主の死後にペットの生活を守るための方法について解説します。

目次

1章 ペットには遺産を相続させられない

ペットは私たちの大切な家族の一員ですが、法律上は「人」ではなく「物」として扱われます。

そのため、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

相続財産を受け取れるのは、相続人や受遺者といった人や法人に限られているからです。

例えば、「自分の死後、愛犬に1,000万円を相続させる」といった遺言を残しても、法的には効力を持たせられません。

そのため、自分が亡くなった後にペットの飼育費用を遺したいのであれば、信頼できる人物に負担付き遺贈をしたり、ペット信託を利用したりする方法を検討する必要があります。

2章 ペットは相続財産に含まれる

法律上、ペットは「動産」に分類され、相続財産のひとつとみなされます。

本章では、飼い主が亡くなったときのペットの扱いについて詳しく解説していきます。

2-1 遺産分割までは相続人全員の共有財産となる

相続が発生すると、ペットを含むすべての遺産は、相続人全員の共有状態になります。

これは不動産や預貯金だけでなく、ペットも例外ではありません。

つまり、厳密に言えば、飼い主が亡くなった後に相続人の1人が独断でペットを引き取ることは、他の相続人の承諾なしに共有財産を処分する行為にあたるため、原則として認められません。

ペットの世話を誰がするか、どのように引き取るかを含め、遺産分割協議によって決定する必要があります。

2-2 遺言などがなければ遺産分割協議で誰がペットを引き取るか決める

故人が遺言で「長男に犬を託す」といった明確な意思を示していれば、原則として、遺言内容に従ってペットの引き取り手が決まります。

しかし、遺言書がない場合や曖昧な場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が引き取るかを決めなければなりません。

遺産分割協議では、飼育環境や金銭的余裕、ペットとの相性なども重要な判断材料になるでしょう。

後々のトラブルを防ぐためにも、できるだけ円満に話し合いを進めることをおすすめします。

2-3 遺産分割までにかかったペットの飼育費用は遺産から払える

相続発生後、遺産分割がまとまるまでの間、ペットの世話を一時的に引き受ける相続人が出てくるケースもあるでしょう。

この場合、かかったエサ代や医療費などの飼育費用は、相続財産から支払うことが可能です。

遺産分割が完了するまでは、故人が飼っていたペットは相続人全員の共有財産として扱われます。

そして、法律では、共有物の管理費用について「各共有者は、自己の持分に応じて負担する」と規定されています。

つまり、ペットという共有財産を一時的に管理した人は、必要経費を他の相続人に請求できるのです。

ただし、遺産からペットの飼育費用を払う場合、後々のトラブルを避けるために、飼育費用の明細などを保管しておくと良いでしょう。

3章 自分が亡くなった後にペットを信頼できる方に引き取ってもらう方法

自分が亡くなったとき、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

そのため、自分がなくなった後、ペットの飼育費用を遺したいのであれば、以下のような方法を検討しておくと安心です。

- 負担付贈与契約や負担付死因贈与契約を結ぶ

- ペット信託を利用する

- ペットの引取りサービスを利用する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 負担付贈与契約や負担付死因贈与契約を結ぶ

まず考えられるのが、負担付贈与契約や負担付死因贈与契約を結ぶことです。

これらは、ペットの飼育を条件として、財産を贈与する契約です。

例えば、「私の死後、犬を引き取って世話をしてくれたら100万円を贈与する」などといった内容が考えられるでしょう。

負担付死因贈与契約は、贈与者が死亡した後に効力が発生します。

負担付死因贈与契約は、信頼性を高め、受贈者に義務を果たしてもらいやすくするために、公正証書で贈与契約書を作成することをおすすめします。

トラブルを防ぐため、ペットの世話内容や期間、条件、費用の使途なども文書に明記し、当事者間で十分に話し合っておくことが大切です。

必要に応じて、贈与に詳しい司法書士や弁護士などに相談することもご検討ください。

3-2 ペット信託を利用する

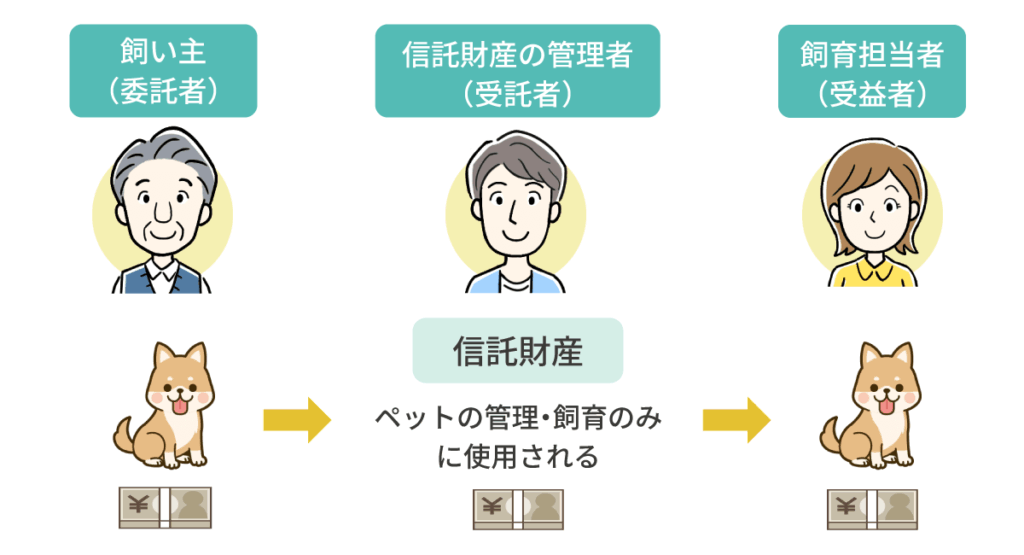

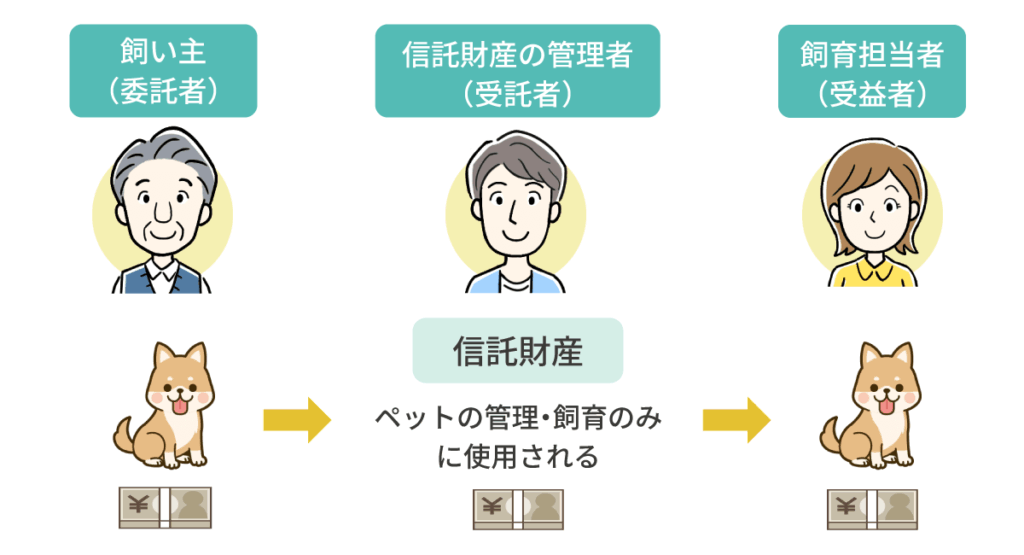

近年注目されている制度のひとつがペット信託という制度であり、飼い主の財産の一部を信託財産として、ペットの飼育費用に充てられるものです。

ペット信託では、飼い主が元気なうちに信託契約を結び、「委託者(飼い主)」が「受託者(信頼できる人や専門家)」に財産を託し、「ペットの世話をする人(受益者・飼育者)」に定期的にお金が渡るように設計します。

信託財産の使い道を限定しておくことで、ペットの飼育費用として確実に活用されやすくなるのが特徴です。

また、契約内容にはペットの飼育方法なども盛り込めるため、自分が亡くなった後もペットにはできるだけ変わらない環境で過ごしてほしいと考える方にも適しています。

ペット信託の契約設計には法的な知識が必要なため、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

3-3 ペットの引取りサービスを利用する

民間や動物愛護団体が提供しているペットの引取りサービスを利用すれば、自分に何かあってもペットを飼育してもらえます。

ペットの引き取りサービスとは、飼い主が死亡・入院した場合に備えて、ペットの終生飼育を引き受ける契約を事前に結んでおく制度です。

引取り先には、動物病院と提携している団体や、特定のペット霊園が運営する施設などもあります。

サービス内容や費用がそれぞれ異なるため、複数のサービスを比較検討し、信頼できるところを選びましょう。

また、いざというときにサービスが確実に機能するよう、契約書の写しや連絡先を家族や信頼できる人に共有しておくとより安心です。

まとめ

ペットは法律上は、物(動産)として扱われるため、遺産を相続させることはできません。

加えて、ペットは飼い主が亡くなったら、相続財産として遺産分割の対象になると理解しておきましょう。

遺言がない場合、相続人全員での遺産分割協議をし、誰がペットを引き取るか決めなければなりません。

また、飼い主の死後にペットが安心して暮らせるよう、負担付贈与契約やペット信託、引取りサービスなどの制度を利用も検討しておくと良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、ペット信託や相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。