- ペットを飼っている人がすべき終活

- ペットを飼っている人が終活する際に事前に調べておくべきこと

- ペットを飼っている人が終活する際の注意点

ペットと暮らすライフスタイルの一般化に伴い、長年にわたり家族の一員として、ペットと過ごしてきた方も多いのではないでしょうか。

しかし、飼い主が高齢になったり、万が一の事態が起きたりしたときに、ペットが安心して暮らし続けられる環境をどう確保するかは大きな課題となります。

特に、一人暮らしや高齢者世帯は、元気なうちからペットの将来について備えておくことが重要です。

本記事では、ペットを飼っている方がすべき終活とはどんなものがあるのかや、事前に調べておくと良いことについて解説します。

1章 ペットを飼っている人がすべき5つの終活

少子高齢化が進む中、ペットは家族の一員として大切にされる存在です。

しかし、飼い主自身の高齢化や体調の変化により「もし自分に何かあったらこの子はどうなるのだろう」と不安を抱える方も増えています。

ペットを飼っている方は、何かあったときに備え、以下のような終活をしておくと安心です。

- ペットの引き取り先を考えておく

- エンディングノートを書く

- ペット保険の加入・見直しをする

- ペットの治療方針・介護について考えておく

- ペットの葬儀・供養について考えておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1-1 ペットの引き取り先を考えておく

ペットがいる方の終活の第一歩は「自分に万が一のことがあったときに、ペットを誰に引き取ってもらうのか」を事前に考え、準備しておくことです。

高齢化や健康上の理由などでペットを飼育できなくなったときの引き取り先として考えられるのは、主に下記の通りです。

- 家族や友人・知人

- ペット信託

- 老犬・老猫ホーム

- ペットと一緒に入れる老人ホーム・介護施設

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1-1 家族や友人・知人

最も現実的かつ安心できる選択肢は、信頼できる家族や親しい友人・知人にお願いすることです。

普段からペットと交流のある人物なら、引き取ってもらった後、ペットも安心して暮らすことができるでしょう。

ただし「おそらく、自分に何かあったら引き取ってくれるだろう」と安易に考えず、必ず事前に意思確認をしておきましょう。

引き取ってくれる相手の負担を減らすためにも、ペットの性格や健康状態、日々のケアなどの情報を共有しておくことも大切です。

1-1-2 ペット信託

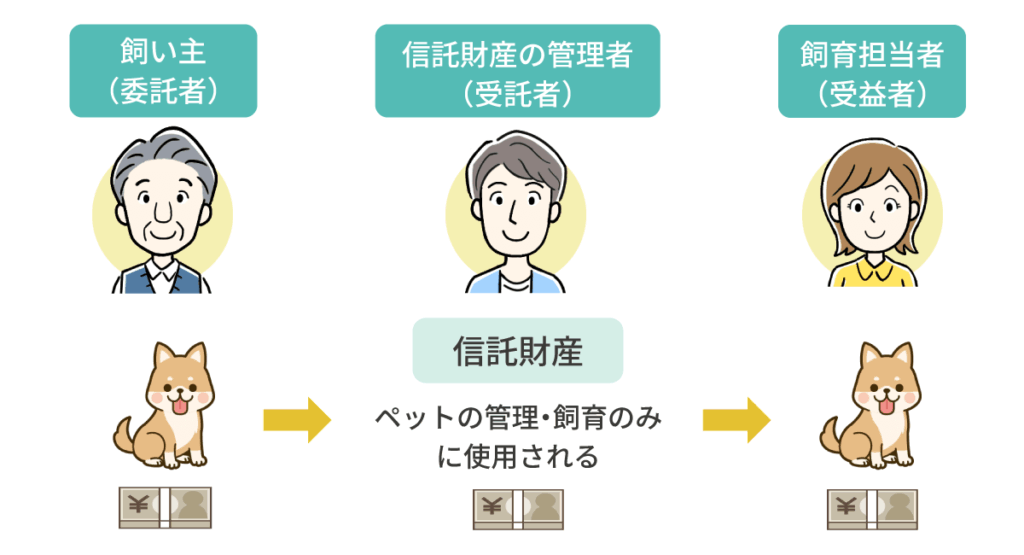

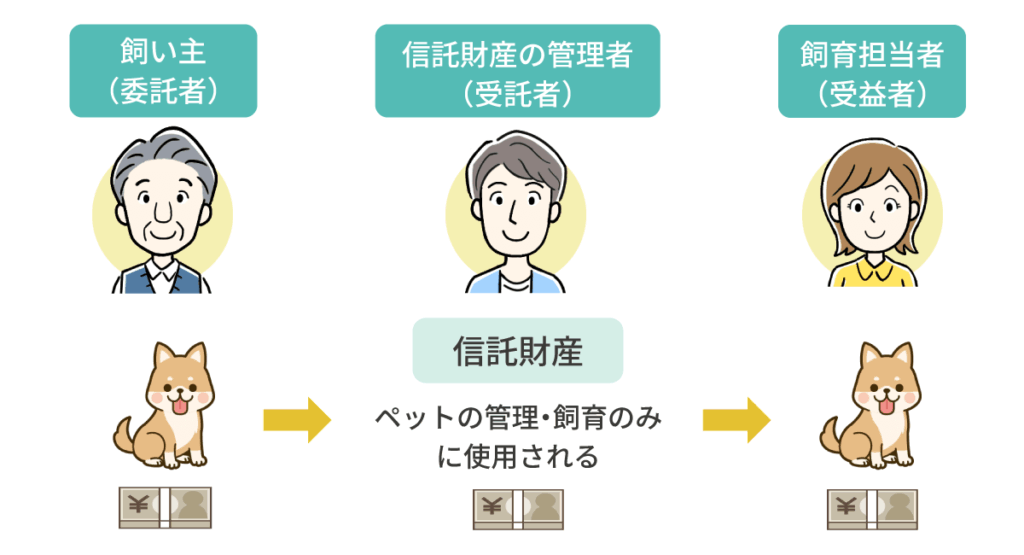

近年、自分に何かあったときのペットの管理方法として注目されているのがペット信託です。

ペット信託とは、飼い主が生前に信託契約を結び、自分が亡くなった後もペットの飼育費用を信託財産から支払えるようにする仕組みです。

ペット信託では、受託者が信託財産(ペットの飼育費用)を管理し、受益者がペットの飼育などを担当します。

ペット信託を利用すれば、ペットを飼育する人物だけでなく、飼育方法についても具体的に指定できるので、自分が亡くなった後もペットの暮らしを守れます。

ただし、ペット信託は新しい制度であり、経験や知識のある司法書士や弁護士が少ないのが現状です。

そのため、複数の専門家に相談し、信頼できる専門家を見つけるようにしましょう。

1-1-3 老犬・老猫ホーム

高齢のペットや病気を抱えたペットの受け入れ先として、「老犬ホーム」や「老猫ホーム」などの専門施設を利用する方法もあります。

このような施設では、介護や投薬などの手厚いサポートを受けながら余生を過ごすことができるため、単身高齢者の方にとって心強い選択肢といえるでしょう。

ただし、施設によって、サービス内容や費用が大きく異なるため、事前に見学や契約内容を確認しておくことが重要です。

1-1-4 ペットと一緒に入れる老人ホーム・介護施設

近年、ペットと一緒に入所できる老人ホームや介護施設も増えています。

ペットと最期まで一緒に暮らしたいと願う飼い主にとっては、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

ただし、ペットと一緒に入所できる施設には限りがあり、人気のため、空きがない場合もあります。

他にも、施設によっては、入所できるペットの種類や大きさ、頭数に制限があることもあるのでご注意ください。

「ペットと一緒に老人ホームに入るから大丈夫」と安易に考えるのではなく、実際に入所する施設の見学をしておくと安心です。

その際には、自分が高齢になり要介護度が上がった場合に、ペットと居続けられるかなども確認しておきましょう。

1-2 エンディングノートを書く

エンディングノートを作成する際には、ペットに関する情報もまとめておきましょう。

エンディングノートとは、自分に何かあったときに備えて、自分の希望や必要な情報をまとめておくものです。

例えば、以下のような情報をまとめておくと、ペットを引き取る人物や家族、親族の負担を軽減できるはずです。

- ペットの名前

- ペットの性格

- 好きな食べ物や苦手なこと

- かかりつけの動物病院

- ワクチン接種の履歴

- 既往歴などの健康情報

- 加入しているペット保険の情報

- ペットの終末期(治療方針・介護)についての希望

- ペットの葬儀・埋葬方法の希望

他には、ペットを引き取ってもらう人物や、どんな余生をペットに過ごしてほしいかなどを記載しておくのも良いでしょう。

ただし、エンディングノートには法的拘束力がないため、あくまでを情報を整理し、自分の希望を伝えるのみとなります。

ペットを引き取る人物に遺産を譲りたい場合や、ペットの飼育方法について取り決めておきたいのであれば、遺言書の作成や家族信託の利用などを検討しなければなりません。

1-3 ペット保険の加入・見直しをする

ペットの医療費は年々高額化しており、高齢になるほど通院・治療の頻度が増すことが一般的です。

飼い主に何かあった場合でも、引き継いだ人が経済的負担を感じずに治療を受けさせられるよう、ペット保険に加入しておくことも検討しましょう。

1-4 ペットの治療方針・介護について考えておく

ペットが高齢になり病気や障害を抱えた際、どこまで治療を行うのかや、延命処置を希望するのかなどといった「治療方針」についても考えておきましょう。

ペットは大切な家族の一員であり、いざ病気になったときに、冷静に上記の選択を行えるとは限らないからです。

そのため、まだペットが元気なうちから治療方針や介護、最期について、ある程度考えておく必要があります。

ペット保険も普及しつつはあるものの、基本的に動物病院は自由診療であり、治療費は膨れ上がる傾向にあります。

しかし、多くの方は予算に限りがあるはずなので、様々な状況を考慮して、治療方針について考えておかなければなりません。

例えば「できるだけ自然な形で見送りたい」「延命よりも苦痛のない生活を重視してほしい」など、飼い主の考えを事前に明確にしておくことで、家族の精神的負担も大きく軽減されるはずです。

また、ペットが認知症になったり、寝たきりになったりするケースも想定しておき、ペット用の介護用品やサポートサービス、費用についても調べておくと安心です。

1-5 ペットの葬儀・供養について考えておく

最期まで家族として過ごしてきたペットに、きちんとお別れをしたいと考える飼い主は少なくありません。

ペットの葬儀や供養方法についても、終活の一環として考えておくことが望ましいでしょう。

ペットも大切な家族として扱う文化が主流になりつつあり、近年では、ペットの火葬方法も様々なものが用意されています。

合同葬や立会葬など葬儀や埋葬の種類によって、費用も変わってくるので、自分に合ったものを選択することが大切です。

ペットの供養、埋葬方法も希望があるのであれば、エンディングノートに記載しておくと家族の負担を軽減できます。

2章 ペットを飼っている人が終活する際に調べておくこと

ペットを飼っている方が、将来に向けて終活をする場合、事前にペットの寿命や将来の飼育費用や医療費について調べておくと、自分の希望を整理しやすくなります。

本章では、終活にあたり事前に調べておくべきことを詳しく解説していきます。

2-1 ペットの寿命

ペットの終活を考えるにあたり、自分が飼っているペットの平均寿命を知っておくことは非常に重要です。

ペットの寿命は動物の種類や品種、生活環境によって大きく異なります。

例えば、犬の場合は小型犬で12~16年、大型犬で10年前後が平均寿命とされています。

一方、猫は15年以上生きるケースも多く、20年を超える長寿猫も珍しくありません。

さらに、ウサギやフェレット、インコなどの小動物も種類によって寿命が大きく変わるため、正確な情報を確認しておくことが重要です。

ペットの寿命を把握できれば、自分の年齢や健康状態と照らし合わせて「この子は自分より長く生きる可能性があるか」「介護が必要になるタイミングと自分のライフステージは重ならないか」など、具体的に考えやすくなるでしょう。

また、自分が飼っているペットの寿命に加えて、老化のサインも調べておくと、現実的な備えをしやすくなるはずです。

2-2 飼育費用・医療費

ペットを飼う上で見落とされがちなのが「一生涯にかかる費用」です。

食費やトイレ用品といった日常的な出費や定期的なワクチン接種などは想定しやすいものの、ペットの老後にかかる費用や介護費用は想定外となりがちなのでご注意ください。

例えば、犬1頭の生涯飼育費用は平均200万〜300万円、猫も1匹につき150万円前後かかるとされています。

参考:犬 飼育・給餌実態と支出

参考:猫 飼育・給餌実態と支出

生涯にわたり飼育費用を捻出できそうかも重要ですが、ペットが高齢になり治療費が増すことも想定し、ペット保険の加入も検討しておくと良いでしょう。

3章 ペットを飼っている人が終活する際の注意点

ペットとの暮らしを大切にしてきたからこそ、終活の際も「この子のためにできることをしっかり準備しておきたい」と考える方は少なくありません。

しかし、飼い主の善意や思い入れが、かえって家族間のトラブルや思わぬトラブルにつながってしまうケースもあるので注意しましょう。

ペットを飼っている方が終活する際には、以下の点に注意しましょう。

- 家族の希望を聞いておく

- ペットと一緒にお墓に入ることを禁止している霊園・墓地もある

- ペットのこと以外でも終活は必要である

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 家族の希望を聞いておく

終活の中で、忘れがちになってしまうものの重要なことは、自分の希望のみで進めるのではなく、家族の意見や希望も尊重することです。

例えば、自分に何かあったときのペットの引き取り手を考えたとき、家族の負担を軽減しようと老犬ホームを検討していたものの、同居家族は当然面倒を見る気でいたというケースもあるかもしれません。

反対に、「当然、家族・親族がペットを引き取ってくれるだろう」と思っていても、引き取りを拒否される可能性もあるでしょう。

このような事態やトラブルを避けるためにも、終活を行う際には、家族と情報を共有し、お互いの希望を伝える場を設けることをおすすめします。

3-2 ペットと一緒にお墓に入ることを禁止している霊園・墓地もある

「最期は愛するペットと一緒に眠りたい」と考える方は増えていますが、日本ではペットと一緒に埋葬できる霊園やお墓は限られています。

多くの霊園・墓地では、宗教上や管理上の理由から動物との合葬を禁止しているのが現状だからです。

一部では「ペット共葬墓」や「ペット専用区画付きの墓地」なども登場していますが、数は限られており、地域によっては選択肢が少ない場合もあります。

また、「ペットと一緒に入れるお墓」であっても、管理費や年間使用料が割高であったり、ペット用区画の埋葬数に制限があるケースもあるため、事前に確認しておかなければなりません。

加えて、自分がペットと一緒にお墓に入りたいと思っていても、将来的にそのお墓を継承する家族が「ペットと一緒の墓に入りたくない」と感じる恐れもあります。

後々トラブルにならないように、家族の意向や宗教的な価値観も尊重することが大切です。

3-3 ペットのこと以外でも終活は必要である

ペットに関する終活は非常に大切ですが、それだけでは終活としては不十分であり、飼い主自身の財産管理や相続に関する準備も併せて行う必要があります。

例えば、ペットを引き取り面倒を見てくれる人物に対して、遺産を多く譲りたいのであれば、遺言書を用意しておくと確実です。

他にも、自分が認知症になったときの対策として、任意後見制度や家族信託を利用しても良いでしょう。

まとめ

ペットと暮らすことは、日々癒され幸福を感じられるようになる一方で、ペットの将来や最期について責任を負わなければなりません。

自分が高齢になるにつれ、ペットといつまで過ごせるかを考えてしまう方もいるでしょう。

自分に何かあったときに備え、ペットの引き取り先の検討や飼育費用の把握、家族との意見調整などを行っておくと安心です。

また、必要に応じて、ペット保険の見直しや家族信託の利用、遺言書の作成なども行っておきましょう。

自分らしい人生の締めくくりとして、ペットの終活にも目を向けてみてください。

早めの行動が、すべての命を守ることにつながります。

グリーン司法書士法人では、家族信託や遺言などの相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。