- ペットの家族信託とは何か

- 家族信託でペットの管理・飼育を任せるメリット・デメリット

- ペットの家族信託で起きやすいトラブルと対処法

近年、ペットを家族の一員として迎える方が増え「自分にもしものことがあったとき、この子はどうなるのだろう」と不安を抱える飼い主も少なくありません。

特に、一人暮らしや高齢の飼い主にとって、ペットの将来をどう守るかは重要な終活テーマのひとつです。

認知症対策や相続対策のひとつである家族信託を利用すれば、信頼する家族にペットの管理や飼育を任せることができます。

本記事では、ペットの家族信託とはどんな制度かや、メリット・デメリットについて解説します。

目次

1章 家族信託を利用すれば自分に何かあってもペットの管理・飼育を任せられる

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、自分に何かあったとしても、家族にペットの管理や飼育を任せられます。

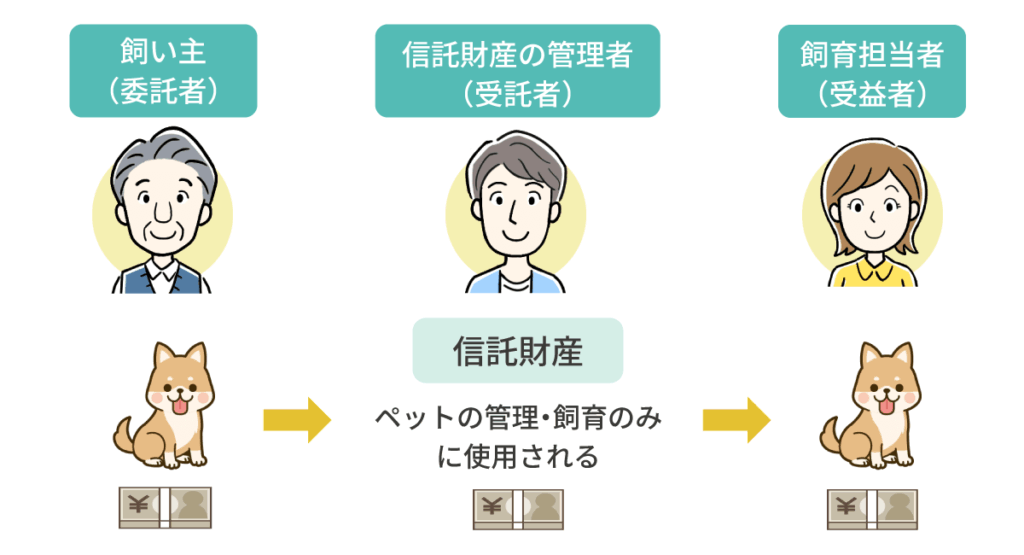

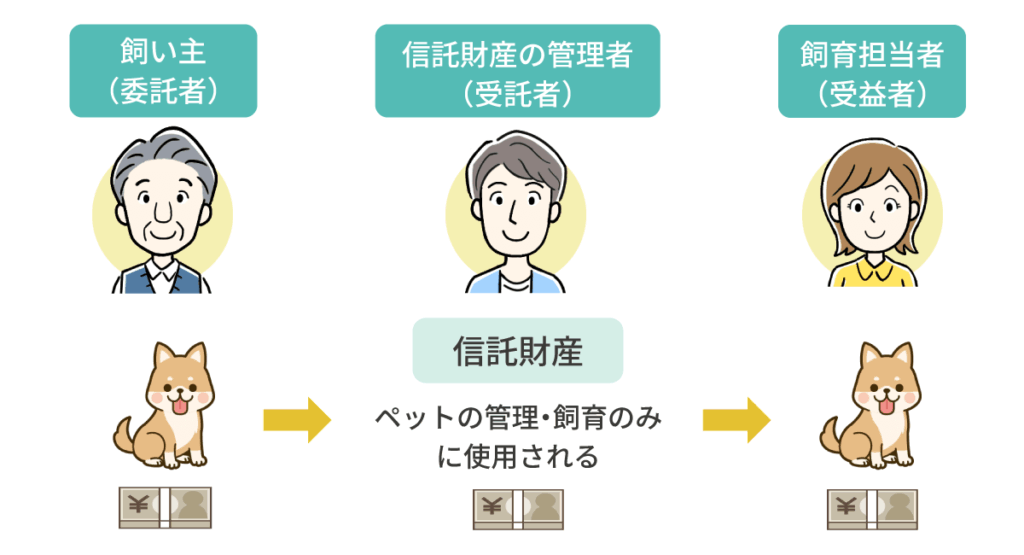

上記のように、ペットの管理や飼育を家族信託で任せる場合、預貯金などの信託財産を受託者に預け、ペットの飼育は受益者が行います。

そして「自分が死亡または介護状態になったら、ペットの飼育・管理を継続し、そのために使える財産として○○万円を信託する」といった内容の信託契約を結びます。

このような信託契約を結べば、信託財産を使用して、ペットの食費や医療費などを支出し、ペットの面倒を見てもらえます。

また、受託者の負担が大きくなりすぎないように、受託者に対して報酬を設定することも可能です。

高齢でペットを飼っている場合、自分が亡くなったらペットに遺産を遺してあげたいと考える方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、ペットに遺産を相続させることはできないのでご注意ください。

日本の法律では、人間以外に財産を相続させることは認められないからです。

また、飼い主からしてみればペットは大切な家族ではありますが、法律上は「動産」として扱われます。

そのため、自分が亡くなった後のペットの生活を保障したいのであれば、負担付遺贈や家族信託などで対策しておく必要があります。

2章 家族信託でペットの管理を任せるメリット

家族信託を利用してペットの管理や飼育を任せるメリットは、主に下記の通りです。

- 自分の財産をペットの管理・飼育に使ってもらえる

- 自分が亡くなった後もペットの管理や飼育を任せられる

- 信託契約を細かく設定できる

- ペットが亡くなった後の遺産の承継先も決められる

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 自分の財産をペットの管理・飼育に使ってもらえる

家族信託を利用すれば、自分の財産をペットの管理や飼育に使ってもらうことが可能です。

家族信託では、あらかじめ設定した金額や財産を「ペットの飼育のために使う」という目的で信託財産として設定できるからです。

例えば「預貯金1,000万円をペットの食費・医療費・日用品に充てる」といったように、用途を明確にすることで、飼育に必要な費用を確実に賄えます。

一方、遺言や生前贈与でペットの飼育者に資産を譲る場合、家族信託と異なり、承継した資産の使い道を指定できない場合があります。

自分の資産を確実にペットの管理や飼育に使ってもらいたい場合には、家族信託の利用を検討しても良いでしょう。

2-2 自分が亡くなった後もペットの管理や飼育を任せられる

家族信託は、飼い主が死亡した後も効力が続くため、ペットが亡くなるまで対応できる点がメリットです。

また、遺言では「死後のこと」しか取り決められませんが、家族信託では、判断能力を失った場合や病気・入院でペットの世話が難しくなった時点から、契約内容を実現できる点もメリットといえるでしょう。

2-3 信託契約を細かく設定できる

家族信託は、信託の目的・内容を自由に設計できる特徴があります。

自分の預貯金をペットの飼育に充てると指定するだけでなく、下記などのように飼育方針まで信託契約に盛り込むことも可能です。

- どんな餌を与えるか

- 通う動物病院や通院頻度

- 散歩の頻度

- 複数のペットをどう分けて管理するか

負担付贈与や死因贈与などと比較して、家族信託は受託者が行うべきことについても、細かく設定できるのが魅力です。

自分に何かあった後も、ペットには変わりない環境で過ごしてほしいと考える場合には、家族信託の利用を検討しても良いでしょう。

2-4 ペットが亡くなった後の遺産の承継先も決められる

家族信託であれば、ペットの寿命が尽きた後の信託財産についても、承継先を指定できます。

例えば「ペットが亡くなったら、残った信託財産はペットの面倒を見てくれた長男に帰属させる」といった契約も可能です。

このように、ペットが亡くなった後の遺産の承継先も指定しておけば、相続トラブルも回避しやすくなりますし、遺族の負担も減らせます。

3章 家族信託でペットの管理を任せるデメリット

家族信託の利用はメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあるので注意しなければなりません。

- ペットを受益者とすることはできない

- ペットの管理・飼育にかかる費用を一括で信託財産に組み入れる必要がある

- 受益者がペットを適切に管理・飼育するとは限らない

- 受託者の負担が大きい

- ペットの家族信託を取り扱っている専門家は少ない

- 信託財産は遺留分の計算対象に含まれる

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 ペットを受益者とすることはできない

家族信託は、「受益者のために財産を管理する制度」ですが、ペットは法律上「動産」として扱われるため、受益者になることができません。

つまり、ペットのために家族信託を設定しても、受益者はあくまでも人間である必要があります。

例えば、最初は自分を受益者として設定しておき、自分が亡くなった後はペットを飼育してくれる子供を受益者とするなどと指定しておかなければなりません。

しかし、家族信託には「受益者=受託者の状態が1年続くと、その信託契約が終了してしまう」という1年ルールがあるのでご注意ください。

そのため、自分が亡くなった後の受益者を誰にするかは慎重に判断する必要があります。

このように、家族信託の信託契約書を作成する際には、様々なことを考慮しなければなりません。

自分たちで漏れのない信託契約書を作成することは難しいため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。

3-2 ペットの管理・飼育にかかる費用を一括で信託財産に組み入れる必要がある

家族信託を利用してペットの管理・飼育を家族に任せる際には、飼い主(委託者)がペットの飼育費用として信託財産を確保しておかなければなりません。

信託契約書には、信託財産の内容や金額についても盛り込む必要があるので、契約書作成時点でペットの将来の飼育費用を見積もって、まとまった資金を一括で準備する必要があります。

特に、寿命の長い犬種や猫、医療ケアが必要な高齢ペットを想定した場合、信託財産を一括で用意することが難しい場合もあるでしょう。

また、信託財産が不足した場合、受託者・受益者の負担が増し、トラブルに発展する恐れもあるので注意しなければなりません。

3-3 受益者がペットを適切に管理・飼育するとは限らない

信託契約で、ペットの飼育方法を定めたとしても、実際に受益者がその通りにペットを管理・飼育してくれる保証はありません。

受益者に悪意はなくとも、知識不足やライフスタイルの変化により、飼育がずさんになる恐れもあるでしょう。

「絶対にペットを不幸にしたくない」「最初に決めた通りにペットを飼育してほしい」と考える場合には、信託監督人の設置も検討しなければなりません。

信託監督人とは、受託者・受益者の業務を監督する役割を担う人物であり、ペットの状態を確認したり、必要に応じて指導したりします。

信託監督人を設置すれば、飼い主(委託者)の意向に沿った飼育が行われているかをチェックできますが、さらに費用がかかってしまいます。

3-4 受託者・受益者の負担が大きい

ペットの家族信託では、受託者は信託財産の管理を行い、受益者はペットの飼育を行う必要があるため、場合によっては負担が大きくなります。

食事や散歩、病院の送迎などに追われ、時間・体力・精神的負担が想像以上に大きいケースも少なくありません。

家族信託では、受託者に報酬を設定することも可能です。

とはいえ、報酬を設定したとしても、信託契約が長期にわたればその負担は累積し、受託者が「割に合わない」「こんな契約だと思わなかった」と感じることもあるでしょう。

3-5 ペットの家族信託を取り扱っている専門家は少ない

家族信託は、比較的新しい制度であり、実務経験豊富な司法書士や弁護士は限られています。

加えて、ペットの管理や飼育を目的とした家族信託はさらに珍しく、相談先が見つかりにくいのが現状です。

しかし、ペットの管理や飼育を行うための家族信託を利用する際には、漏れのない信託契約書を作成しなければなりません。

自分で信託契約書を作成することは現実的ではないため、複数の司法書士や弁護士に相談して、経験豊富な専門家を探すことが大切です。

3-6 信託財産は遺留分の計算対象に含まれる

家族信託に組み入れた信託財産は、遺留分の計算対象に含まれると理解しておきましょう。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親などに認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。

遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く受け取った人物に対して、遺留分侵害額請求を行えます。

そのため、信託財産に遺産の大半を組み入れてしまうと、受託者と相続人の間で遺留分トラブルが発生するリスクがあるのでご注意ください。

例えば「ペットが大事だから」と全財産をペットの飼育目的で信託しようと考える場合には、慎重に判断しなければなりません。

家族信託に精通した司法書士や弁護士であれば、遺留分を侵害していないかの判断や、遺留分対策についてもアドバイスを行えます。

4章 ペットの家族信託で起きやすいトラブルと対処法

家族信託は柔軟性の高い制度ですが、下記などのトラブルが起きることもあります。

- 受託者や受益者となる人物が見つからない

- ペットの健康状態により信託財産が足りなくなる恐れがある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 受託者や受益者となる人物が見つからない

ペットの家族信託を設計する上で最初に直面するのが「受託者や受益者になってくれる人がいない」という問題です。

信託契約では、①財産を管理する受託者と、②その恩恵を受ける受益者(=ペットの世話を実際に行う人)が必要となります。

しかし、ペットの世話には手間や時間、責任が伴うため、気軽に引き受けられるものではありません。

特に高齢者の単身世帯や、身寄りが少ない方の場合、信頼して任せられる人が見つからず、信託の設計そのものが頓挫してしまうケースもあります。

万が一、ペットの家族信託を行うのが難しい場合には、家族信託以外でペットの将来を考えておく必要があります。

4-2 ペットの健康状態により信託財産が足りなくなる恐れがある

ペットの家族信託では、あらかじめ飼育費や医療費などの見積もりをもとに信託財産を設定します。

しかし場合によっては、想定外の出費により資金が足りなくなる可能性もあります。

特に、高齢ペットや持病のあるペットは、急な入院や長期的な治療費がかさむこともあり、当初の見積もりを超えてしまう可能性もゼロではありません。

また、飼育費用が不足しなくても、「使途」が変わる可能性も考慮すべきです。

例えば、当初は自宅での飼育を想定していたものの、介護が必要になってペットホテルや動物病院での預かりが必要になるケースでは、信託契約に記載された支出用途に該当しない恐れがあります。

このような問題を防ぐためには、以下のような対策をしておく必要があります。

- 柔軟性のある契約設計を行う

- 信託内容の一部修正を可能にする条項を設定する

- 余裕を持った信託財産を組み入れる

加えて、ペットが亡くなった後に残った信託財産の帰属先もあらかじめ決めておけば「使いきれなかったら誰が信託財産を受け取るのか」といった問題も軽減できます。

まとめ

ペットの家族信託は、飼い主の意思を反映しながら、愛するペットの生活を将来にわたって守るための有効な手段のひとつです。

ペットの家族信託では、自分の財産を信託という形で受託者に預けることで、受益者にペットの飼育を任せられます。

ただし、ペットの家族信託について詳しい司法書士や弁護士はまだ少ないため、親身になって相談に乗ってくれる経験豊富な専門家を見つける必要があります。

グリーン司法書士法人では、家族信託についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。