- 遺留分とは何か

- 遺留分を請求できる人・割合

- 遺留分の対象となる財産

- 遺留分を計算する流れ

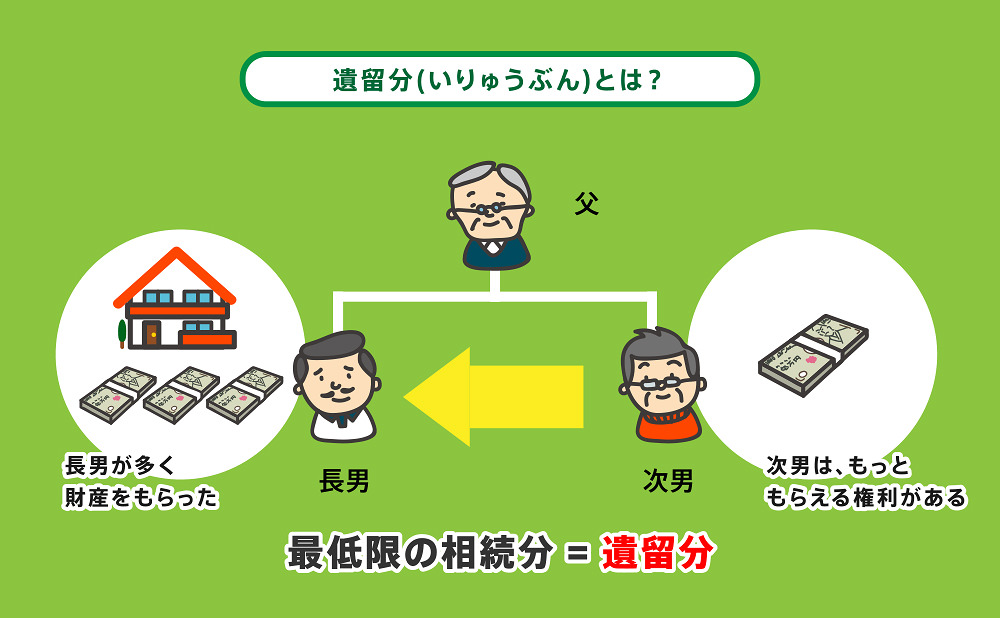

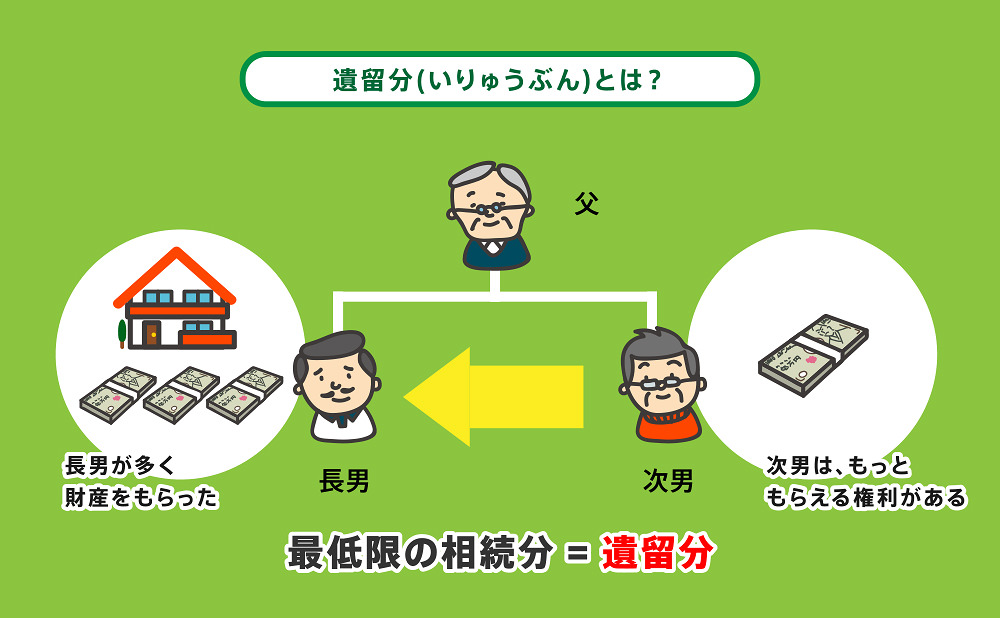

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められている、最低限度の遺産を受け取れる権利です。

例えば、故人が「愛人に全財産を遺す」と遺言書を作成していた場合などでは、故人の配偶者や子供などの遺留分を侵害している可能性があります。

自分の遺産の取り分が遺留分より少ない場合、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

本記事では、遺留分とは何か、請求できる人や割合について、詳しく解説していきます。

1章 遺留分とは

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められている最低限度の遺産を受け取れる権利です。

生前贈与や特定の相続人に偏った遺言によって、特定の人物にほとんど相続財産が残されなかった場合でも、相続人が今後の生活に困らないようにするために遺留分が認められています。

故人の配偶者や子、親が遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合は、財産を多く取得した相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

2章 遺留分を請求できる人・割合

遺留分を請求できる人物は、法律によって、下記のように決められています。

- 配偶者

- 子供・代襲相続人

- 親や祖父母などの直系尊属

なお、故人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分を請求する権利を持たないので、ご注意ください。

法律では、遺留分を請求できる人物だけでなく、遺留分の割合も下記のように決めています。

遺留分の計算方法については、本記事の4章で詳しく解説します。

3章 遺留分の対象となる財産

遺留分の計算対象となるのは、相続開始時に故人が所有していた財産だけではありません。

遺留分の計算対象となる財産は、下記の通りです。

- 相続開始時の財産

- 生前贈与した財産の一部

- 債務

- 遺産に対して多すぎる生命保険金

相続財産は預貯金や現金だけでなく、不動産や株式など多岐にわたるので、漏れのないように注意しなければなりません。

また、生前贈与した財産のうち、下記は遺留分の計算対象となります。

- 相続開始1年前に贈与した財産

- 遺留分侵害することを知っていて行われた贈与財産

- 相続人に贈与した財産(特別受益)

また、生命保険金に関しては原則として受取人固有の財産として扱われるため、遺留分の計算対象になることはありません。

しかし、遺産に対して生命保険金の金額が多すぎると個別に判断された場合は、遺留分の計算対象になります。

このように、遺留分の対象となる財産は多岐にわたりますし、判断が難しい部分もあります。

遺産分割に納得いかない場合には、司法書士や弁護士などの専門家に一度相談してみても良いでしょう。

4章 遺留分を計算する流れ

遺留分の割合は、法律によって故人との関係ごとに決められています。

遺留分を計算する際には、対象となる財産を計算し、決められた遺留分割合を掛けましょう。

計算の流れは、下記の通りです。

- 遺留分の対象となる財産を計算する

- 遺留分の割合を調べる

- 対象財産に遺留分割合を掛ける

STEP① 遺留分の対象となる財産を計算する

まずは、遺留分の計算対象となる財産をすべて洗い出し、計算しましょう。

具体例と共に紹介していきます。

【具体例】

- 相続財産:1億円

- 債務:なし

- 故人は長男に対し、2,000万円の贈与を行っており、これは特別受益に該当する

- 相続人は長男および次男・三男である

- 故人は長男にすべての遺産を相続させるといった内容の遺言書を用意していた

上記のケースでは遺留分の対象となる財産は「1億円+2,000万円=1億2,000万円」と計算できます。

STEP② 遺留分の割合を調べる

続いて、遺留分の割合を調べましょう。

遺留分の割合は、故人と相続人の関係ごとに決められており、それぞれ下記の通りです。

上記のように、法定相続人が子供のみの場合では、遺留分割合は「法定相続割合×2分の1」で計算できます。

本記事で紹介している具体例では、法定相続人は子供3人であり、それぞれの法定相続割合は3分の1です。

したがって、それぞれの遺留分割合は「3分の1×2分の1=6分の1」と計算できます。

STEP③ 対象財産に遺留分割合を掛ける

最後に、対象財産に遺留分割合を掛けて、相続人ごとの遺留分を計算しましょう。

本記事で紹介した具体例では「1億2,000万円×6分の1=2,000万円」と計算可能です。

また、相続人が遺留分侵害額請求できる金額は、それぞれ下記の通りです。

【長男】

遺留分侵害額請求はできない(遺留分より多くの遺産・生前贈与を受け取っているため)

【次男・三男】

長男に対して2,000万円の遺留分侵害額請求を行える

このように、遺留分の計算方法は遺産の内容や生前贈与の有無、相続人が誰かによって変わります。

遺留分がいくらわからない場合や、正確に計算したい場合は、遺留分トラブルに詳しい司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

5章 遺留分を請求する方法

遺留分とは、最低限度の遺産を受け取れる権利ですが、自動的に遺留分を受け取れるわけではありません。遺産の取り分が遺留分より少なく納得できない場合には、遺産を多く受け取った人物に対して「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

遺留分侵害額請求は、主に下記の方法をとることが一般的です。

- 遺産を多く受け取った人物と話し合う

- 司法書士・弁護士に相談する

- 遺留分侵害額請求調停を起こす

- 遺留分侵害額請求訴訟を起こす

それぞれ詳しく解説していきます。

5-1 遺産を多く受け取った人物と話し合う

まずは、相手方と話し合いをしましょう。

相手方が遺留分について納得し、双方で合意ができた場合には、合意書を作成し支払いを受ければ、トラブルもなく解決します。

5-2 司法書士・弁護士に相談する

相手方が話し合いに応じてくれない場合は、遺留分トラブルに詳しい司法書士や弁護士に相談しましょう。

司法書士や弁護士などといった法律の専門家から請求されると、話し合いに応じるようになるケースも多いからです。

法律トラブルは弁護士という印象が強いかもしれませんが、司法書士は中立的な立場からアドバイスを行えるのが強みです。

問題を大ごとにしたくない場合や、弁護士を連れてきたと相手に思われたくない場合などでは、司法書士に依頼して円満解決を目指した方が良いこともあるでしょう。

5-3 遺留分侵害額請求調停を起こす

内容証明郵便で請求しても相手が応じない場合や、話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てることができます。

調停では、調停委員が間に入り、双方の話し合いを進めてくれます。

話し合いの結果、合意に至れば「調停成立」となり、取り決めた内容に基づいて支払いが行われます。

ただし、調停はあくまでも話し合いのため、合意にいたらなければ後述する遺留分侵害額請求訴訟も検討しなければなりません。

5-4 遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停での話し合いでも解決しなかった場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起できます。

訴訟において遺留分の権利を主張し、適切な証拠を示すことで、裁判所は相手に対して遺留分侵害額の支払いを命じる判決を下します。

もし、相手が支払いに応じない場合は、財産の差押えを行うことも可能です。

6章 遺留分についての注意点

遺留分はあくまでも最低限度の遺産を受け取れる権利であり、自ら放棄することもできます。

また、兄弟姉妹には遺留分が認められないことも理解しておきましょう。

遺留分に関して注意しておくべきことは、主に下記の通りです。

- 遺留分は放棄することもできる

- 兄弟姉妹には遺留分は認められない

- 遺留分請求には時効がある

- 遺留分は遺言より優先される

それぞれ詳しく解説していきます。

6-1 遺留分は放棄することもできる

遺留分はあくまでも最低限度の遺産を請求できる権利であり、権利を行使しないことや放棄することも認められています。

遺留分放棄には、①相続発生前に放棄する方法と②相続発生後に放棄する方法に分けられます。

| 遺留分放棄の種類 | 手続き方法 |

|---|---|

| 相続発生前に放棄する | 家庭裁判所の許可を得る |

| 相続発生後に放棄する | 手続きは特に必要ない ただし、トラブル防止のため、書面で放棄について明確にしておくことが望ましい |

相続発生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

また、許可を得るためには、過去に遺留分相当分の贈与を受け取っているなど、放棄するだけの理由や根拠を示す必要があります。

相続発生前に遺留分を放棄する際の手続き方法および必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 | 遺留分放棄したい人 |

|---|---|

| 手続き先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 費用 |

|

| 必要書類 |

|

6-2 兄弟姉妹には遺留分は認められない

遺留分が認められるのは、故人の配偶者や子供、両親などの直系尊属であり、兄弟姉妹には認められません。

故人の兄弟姉妹は法定相続順位3位と低く、遺産を取得しなくても生活に困らないケースが多いと考えられるからです。

例えば、故人に配偶者と兄弟姉妹のみがいるケースで「配偶者にすべての遺産を相続させる」といった遺言書を故人が用意していたとしましょう。

この場合、兄弟姉妹には遺留分は認められないため、兄弟姉妹が配偶者に対して遺留分侵害額請求を行うことはできません。

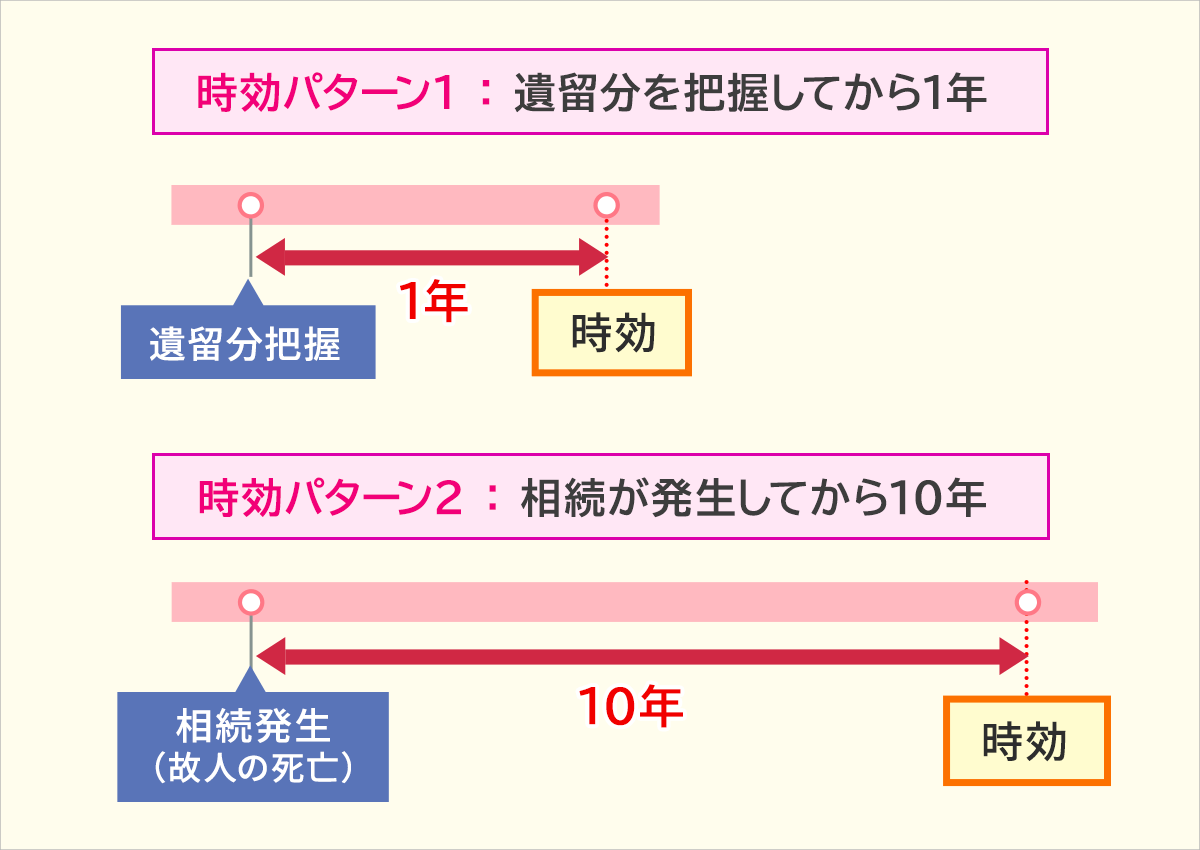

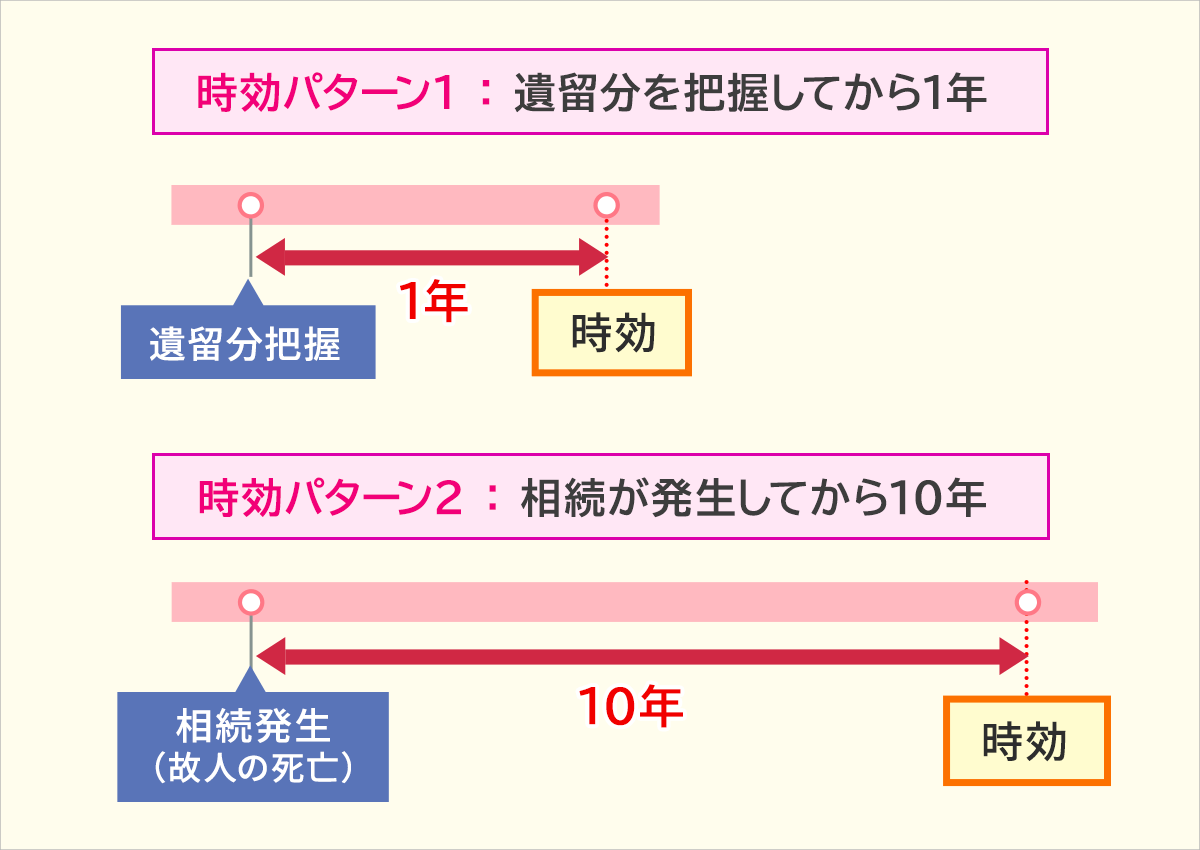

6-3 遺留分請求には時効がある

遺留分侵害額請求には、下記の時効が設定されており、時効を迎えてしまうと請求できなくなってしまいます。

- 相続開始・遺留分侵害を知ってから1年

- 相続開始から10年

ただし、遺留分侵害額請求の時効を迎える前に内容証明郵便を送付したり、調停・訴訟を起こしたりすれば、時効をストップさせられます。

時効が成立しそうな場合は、諦めてしまうのではなく、内容証明郵便を送るだけでも良いので遺留分侵害額請求を行っておくことが大切です。

6-4 遺留分は遺言より優先される

遺留分は遺言内容より優先されるため、偏った内容の遺言書が見つかると遺留分トラブルに発展する恐れがあります。

例えば「愛人にすべての遺産を譲る」といった内容の遺言書を用意していた場合、故人の配偶者や子供などから遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

このようなケースで遺留分侵害額請求が行われた場合、愛人は遺留分侵害額相当分の金銭を遺留分権利者に支払わなければなりません。

場合によっては、受遺者(この場合は愛人)と遺留分権利者(配偶者や子供など)の間で、トラブルが泥沼化してしまうこともあるでしょう。

このような事態を防ぐためにも、遺言書を作成する際には遺留分の内容を侵害しないようにしなければなりません。

また、希望の人物にできるだけ多くの遺産を受け継いでほしい場合は、相続発生前から遺留分対策しておくことも大切です。

遺言書の作成や遺留分対策には、専門的な知識と経験が求められる場合もあるので、司法書士や弁護士に相談した上で準備していくことをおすすめします。

まとめ

故人の配偶者や子供、両親などには遺留分が認められます。

そのため、遺産の取り分が極端に少ない場合には、遺留分が侵害されていないか確認してみると良いでしょう。

遺留分が侵害されていた場合、遺産を多く受け取った人物に遺留分侵害額相当分の金銭を請求可能です。

相手方が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合は、司法書士や弁護士への相談も検討しましょう。

また、遺留分は遺言よりも優先されるため、遺言書作成時には遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。

遺言の内容に迷った場合や、将来のトラブルを避けたい場合には、相続対策に精通した司法書士や弁護士への相談もご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続対策や遺留分トラブルについての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。