【この記事でわかること】

- 農地転用許可がおりないケース

- 農地転用の許可がおりる基準

- 農地転用の許可がおりないときの対処法

相続した農地は基本的に農業にしか使えず、住宅を建てるなど別の使い方をする場合には、農地転用をしなければなりません。

農地転用は、農業委員会に届け出をして許可をもらう必要があります。

ただし、そもそも農地転用許可基準を満たしていない場合や申請時点で農地以外の方法で活用してしまっている場合は、農地転用の許可がおりないのでご注意ください。

本記事では、農地転用の許可がおりないケース、おりない場合の対処法を解説します。

農地転用にかかる期間については、下記の記事で詳しく紹介しているので、よろしければ併せてお読みください。

目次

1章 農地転用の許可がおりない8つのケース

農地転用は農業委員会に届け出をする必要がありますが、農地転用の許可基準を満たしていない場合や申請書類に不備がある場合は、許可をもらえないのでご注意ください。

農地転用の許可がおりないケースは、主に下記の通りです。

- 農地転用許可基準を満たしていない

- 添付書類に不備がある

- 境界杭を設置していない

- 申請時点ですでに農地以外の活用をしている

- 農業委員会の要注意リストに入っている

- 事業計画の内容に問題がある

- 隣接農地所有者の承諾がない

- 近隣農地所有者への説明が不十分である

それぞれ詳しく紹介していきます。

1-1 農地転用許可基準を満たしていない

そもそも農地転用はすべての農地に対して認められているわけではなく、農地転用許可基準を満たしていなければなりません。

農地転用許可基準を満たしていない場合、申請をしても許可を得られません。

農地転用の許可基準は、①立地基準と②一般基準に分類できます。

詳しい基準については、本記事の2章で解説します。

1-2 添付書類に不備がある

農地転用の届け出をしたものの添付書類や申請時の内容に不備がある場合は、当然ですが農業委員会から許可がおりません。

この場合、農業委員会から申請内容に不備があった旨の連絡が届くので、速やかに書類や申請内容を修正し再提出しましょう。

不足している書類の準備や不備のある書類の修正に時間がかかる場合は、農地転用の申請を一度取り消し、書類がそろった段階で再申請しなければならない場合もあります。

1-3 境界杭を設置していない

農地転用をする際には、土地の境界点に境界杭を設置しておく必要があります。

農地転用の申請後に、農業委員会の担当者が現地確認で境界杭の設置状況を確認するので、杭を設置するタイミングとしては申請する前に設置しておくのがベストです。

万が一、設置に時間がかかり間に合わない場合は、確定測量まででもすませておきましょう。

1-4 申請時点ですでに農地以外の活用をしている

農地転用の申請、許可を得る前にすでに農地以外の活用をしている場合、転用許可はおりないのでご注意ください。

この場合は、農地転用の申請をする前に対象の農地を原状回復しなければなりません。

建物などが建築されている場合は取り壊しが必要ですし、そもそも許可なく農地転用することは違法であり罰則を受ける恐れもあるので絶対にやめましょう。

1-5 農業委員会の要注意リストに入っている

過去に違反行為を行った経験がある、工事完了報告義務違反を繰り返しているなどの理由で農業委員会の要注意リストに入っている場合も、農地転用許可がおりない可能性があります。

要注意リストに入ってしまわないように、普段から農業委員会からの要請には速やかに従うことが大切です。

1-6 事業計画の内容に問題がある

農地転用の際には、事業計画書や転用後に建築する物件の平面図や立面図などを提出する必要があります。

このときに事業計画の内容に明らかに問題がある場合、実現できる可能性がほぼない場合には、農地転用の許可がおりない可能性があります。

具体例としては、事業計画に対して資金が不足している場合や、融資証明書を添付できない場合には許可がおりない可能性が高いのでご注意ください。

1-7 隣接農地所有者の承諾がない

農地転用の際には近隣農地の合意が必要であり、申請時に隣接農地所有者の承諾を得られていないと、農地転用の許可がおりない可能性が高いです。

農業委員会としては、許可を出してしまうと取り返しがつかず、近隣農家とのトラブルに発展する恐れもあるので、近隣農家の承諾を得ているかは非常に重要視しています。

1-8 近隣農地所有者への説明が不十分である

近隣農地所有者の承諾は得ているものの説明が不十分である場合、やはり今後トラブルが起きるリスクがあるため農業委員会が農地転用を許可しない恐れがあります。

2章 農地転用の許可がおりる基準

本記事の1章で解説したように、農地転用の許可を得るには、許可基準を満たしていなければなりません。

農地転用の許可基準には、①立地基準と②一般基準の2種類があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1 立地基準

農地転用許可の立地基準とは、名前の通り、農地の立地や周辺環境についての基準です。

下記に該当する農地は基準を満たしておらず、原則として農地転用の許可がおりません。

| 立地基準を満たしていない農地 | 概要・補足 |

|---|---|

農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画にて、農用地区域に指定されている |

第1種農地 |

|

甲種農地 |

|

第2種農地 |

|

上記の農地は農地転用の許可がおりない可能性が高いですが、農家住宅の建築など一定の条件を満たす場合ややむを得ない事情がある場合は、転用許可がおりる可能性があります。

そのため、上記に該当する農地を所有している場合でも、一度農業委員会や専門家に農地転用が本当にできないか相談してみると良いでしょう。

2-2 一般基準

農地転用許可の一般基準とは、許可がおりた後に確実に計画通りの転用が行われるか、隣接・近隣農地へ悪影響を及ぼさないかなどを判断する基準です。

下記に該当する場合は、農地転用の許可がおりないのでご注意ください。

- 農地転用を行うのに必要な資力・信用がない場合

- 転用行為の妨げになる権利者の同意を得ていない場合

- 許可を得た後、遅滞なく転用事業を行えない場合

- 転用事業につき、行政庁の認可・許可等が必要であり、認可・許可を受けられる見込みがない場合

- 申請農地と一体として農地以外の土地を利用する場合かつ、その土地を申請目的以外に活用できない場合

- 転用予定の農地の面積が事業目的・計画に対して適正でない場合

- 転用事業が宅地等の造成のみが目的な場合

- 周辺農地の営農条件に支障をきたす恐れがある場合

- 土砂流出等の災害を発生させる恐れがある場合

- 農業用用排水施設の機能に支障をおよぼす恐れがある場合

- 集団農地を蚕食し、分断する恐れがある場合

- 日照・通風等に使用をおよぼす恐れがある場合

- 農道・溜池等、農地保全上必要となる施設に支障をおよぼす恐れがある場合

- 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合かつ事業終了後にその土地が耕作目的に供されない場合

- 仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合かつ土地の所有権を取得使用とする場合

など

上記はあくまでも一般例であり、実際にはケースバイケースで判断される部分も大きいです。

そのため、農地転用を考えている場合は、申請をする前に農業委員会へ相談し、許可が得られそうか確認してから申請を進めることが大切です。

3章 農地転用の許可がおりないときの対処法

本記事の1章で解説した事情がある場合、農地転用の申請をしても許可がおりない可能性が高いです。

万が一、農地転用の許可がおりない場合は、農地のまま活用、売却を検討するか、農振除外をすることを検討しましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 農地として活用・売却する

残念ながら農地転用の許可がおりない場合、農地として活用・売却できないか模索してみましょう。

例えば、近隣農家が買い取りを希望する可能性もありますし、市民農園を開設するケースも増えているからです。

農地転用許可がおりない場合の活用、売却方法の詳細は、本記事の4章で詳しく解説します。

3-2 農振除外をする

農地転用の許可がおりない土地でも、農振除外をすれば農地を農業以外に使用でき、実質的には農地転用に近い状態となります。

農振除外とは、農用地区域内の農用地として指定されている土地に住宅を建築する、資材置き場として活用する場合に必要な手続きです。

ただし、農振除外を適用するには下記の要件を満たさなければなりません。

- 農用地以外の土地として活用することが必要かつ適当であり、農用地区域以外に代替できる土地がない

- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障をおよぼす恐れがない

- 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障をおよぼす恐れがない

- 土地改良施設の機能に支障をおよぼす恐れがない

- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している

農振除外は農業委員会ではなく、市町村の農政課や農林化などの担当窓口に申請します。

また、農地転用と異なり行政書士などによる代行は認められず農地の所有者が行う必要があるのでご注意ください。

加えて、農振除外の申請から手続きが完了するまでに半年から1年以上かかることも多いので、計画的に準備や手続きを進める必要があります。

4章 農地転用許可がおりない土地の活用・売却方法

農地転用許可がおりない場合、本記事の3章で解説したように、農地のまま活用・売却することを検討しましょう。

農地として活用、売却する方法には、主に下記の方法があります。

- 行政機関による売買あっせん事業を利用する

- 農家に農地を貸し出す・売却する

- 市民農園を開設する

- 農地集積バンクに登録する

- 営農型太陽光発電を運営する

それぞれ詳しく解説していきます。

4-1 行政機関による売買あっせん事業を利用する

農地転用許可がおりない農地を売却したい場合、農業委員会の「農地移動適正化あっせん事業」を利用しましょう。

農地移動適正化あっせん事業を利用すると、売却価格は委員会が決定しますが、譲渡所得税の800万円控除を適用できます。

あっせんにより売却する場合には、売却価格は、あっせん委員会において決めることになりますが、譲渡所得税について800万円の特別控除を受けられます。

4-2 農家に農地を貸し出す・売却する

近隣農家などが農地の賃貸・買取を希望している場合は、農地のまま活用・売却をしやすくなります。

ただし、農地の賃貸・売却をする場合は農業委員会への申請、許可を得ることが必要なのでご注意ください。

4-3 市民農園を開設する

使用予定のない農地は市民農園として活用できる可能性があります。

市民農園の開設方法には、下記の方法があります。

- 市民農園整備促進法に基づく(市町村への申請が必要)

- 特定農地貸付法に基づく(農業委員会への申請が必要)

- 農園利用方式に基づく(申請は不要)

農園利用方式に限っては、法律上の手続きは不要ですが、あくまでも体験農園という位置づけなので農地の所有者が管理や作業をする必要があります。

4-4 農地集積バンクに登録する

農地を貸す相手を自分で見つけることが難しい場合は、農地集積バンクに登録するのもおすすめです。

農地集積バンクとは、農地を貸し借りしたい人をマッチングする事業であり、農地中間管理機構が運営しています。

農地集積バンクを活用すれば、農地の借り手が見つかりやすくなるだけでなく、税制優遇措置も適用可能です。

4-5 営農型太陽光発電を運営する

農地転用の許可がおりない農地でも条件を満たせば一時転用が認められ、営農型太陽光発電を運営可能です。

営農型太陽光発電とは、農業を営む農地に支柱を立て太陽光パネルを設置する方法です。

太陽光パネルによる売電収入を得られるようになるため、農業経営のみを行うよりも収入が安定しやすいのが魅力です。

5章 農地転用するときの注意点

農地は転用許可がおりなければ住宅などの建築物を建てることができないのでご注意ください。

また、相続した農地を転用したい場合、先に相続手続きをすませておく必要があります。

農地転用時の注意点を詳しく確認していきましょう。

5-1 許可なく農地転用することは違法である

農地転用には農業委員会の許可が必要であり、許可なく転用してしまうのは違法です。

無許可で農地転用する行為は農地法違反に該当し、下記の罰則が科されます。

- 工事の中止や原状回復を命じられる

- 最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合、1億円以下の罰金)

無許可で農地転用をした場合のペナルティは非常に重いので、絶対にやめましょう。

また、無許可で農地転用した後に申請しようとしても転用許可がおりず、原状回復をした後に申請しなければならないのでご注意ください。

5-2 農地転用前には相続手続きが必要である

相続した農地を転用する場合、最初に相続手続きをすませておかなければなりません。

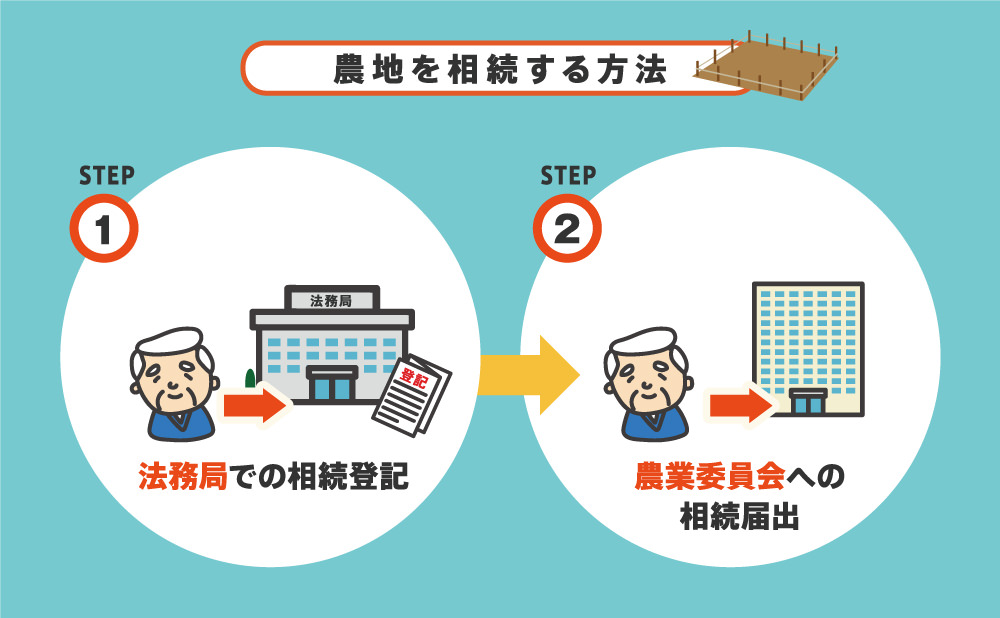

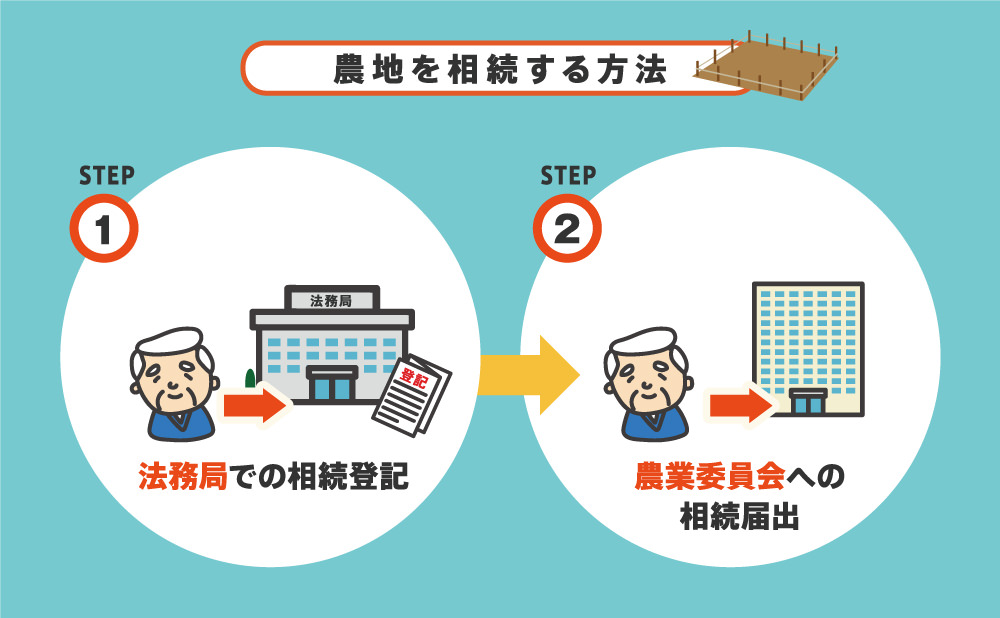

農地の相続手続きの流れは、下記の通りです。

- 法務局で相続登記の申請をする

- 農業委員会へ相続の届け出をする

農業委員会への届出は、相続開始を知ってから10か月以内に行う必要があるので、早めに準備しておきましょう。

また、農地転用をせず農地のまま活用、売却する予定でも、上記の相続手続きは必要となるのでご注意ください。

まとめ

農地を相続したくないものの使用予定がない場合、農地転用をして農地以外の方法で活用、売却したいと考える人もいるでしょう。

しかし、農地転用はすべての農地に認められるわけではなく基準を満たさない場合や近隣農地の承諾が得られない場合は許可がおりないのでご注意ください。

万が一、農地転用の許可がおりない場合は農地のまま活用、売却するか農振除外を検討しましょう。

なお、農地転用の前には農地の相続手続きも必要なので、とにかく早めに専門家に相談し準備を始めることが大切です。

グリーン司法書士法人では、農地の相続手続きについて相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。