- 任意後見制度と家族信託の違い

- 任意後見制度と家族信託はどちらを利用すべきなのか

- 任意後見制度と家族信託は併用できるのか

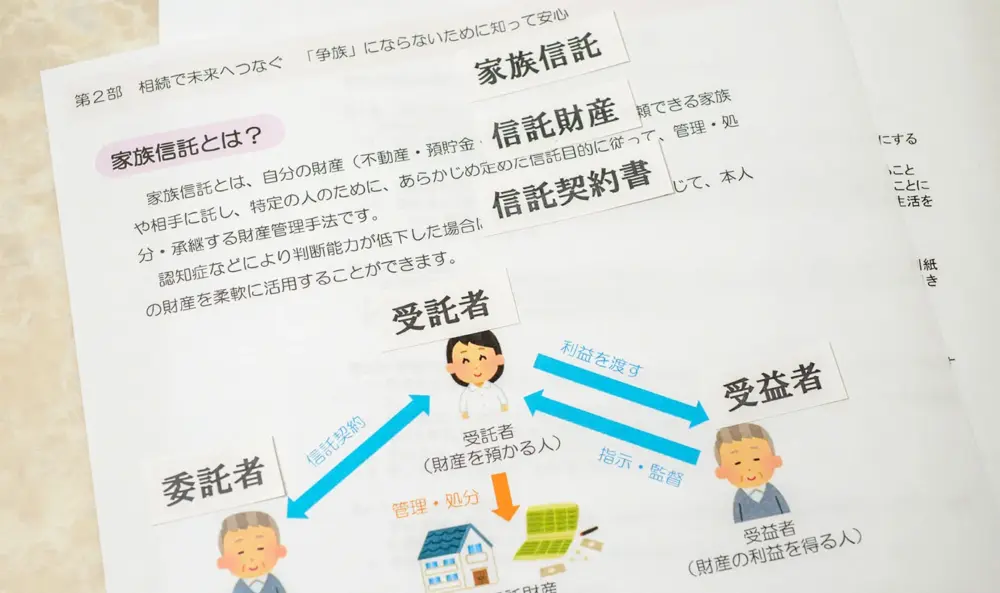

任意後見制度と家族信託は、どちらも高齢期の財産管理や生活支援を目的とした制度です。

任意後見制度は、自分の判断能力がなくなったときに備え、契約行為や財産管理をサポートしてくれる人物を設定しておくものです。

そして、家族信託は自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

任意後見制度と家族信託どちらも「将来の不安を減らす」ための手段ですが、制度の目的や仕組み、活用の柔軟性には明確な違いがあります。

本記事では、両制度の違いをわかりやすく整理したうえで、どちらを選ぶべきかについて解説します。

1章 任意後見制度と家族信託の9つの違い

任意後見制度と家族信託は、いずれも将来の財産管理に備える制度ですが、目的や仕組み、活用の柔軟性に大きな違いがあります。

| 任意後見制度 | 家族信託 | |

|---|---|---|

| 支援する人の権限 | あくまで「代理人」として本人の意思に沿って手続きを進める | 家族などを「受託者」に指定して財産を託す |

| 財産の所有権 | 本人(被後見人) | 財産の名義が委託者から受託者に移る |

| 財産を管理する際の柔軟性 | 投資や事業運用など柔軟な管理は難しい | 信託契約の内容を自由に設計できる |

| 効力が発生するタイミング | 本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたとき | 契約を締結したとき |

| 家庭裁判所による監督を受けるか | 受ける | 受けない |

| 遺言代用機能があるか | ない | ある |

| 契約内容を変更する方法 | 本人の判断能力が十分にあるうちに、改めて公証役場で契約を作り直す | 委託者・受託者・受益者の全員が合意すれば契約を修正できる 契約内に「受託者を変更できる条項」などを設けておけば、将来的な見直しも可能 |

| 契約が終了するタイミング | 被後見人が亡くなった時点 | 契約で定めた「信託の目的」が達成されたとき |

| 初期費用・ランニングコスト | 【初期費用】 契約書の作成費用 司法書士・弁護士に支払う報酬 合計:数万円から十数万円程度 【ランニングコスト】 任意後見監督人に支払う報酬(月数万円程度) | 【初期費用】 契約書の作成費用 登記費用 司法書士・弁護士に支払う報酬 合計:数十万円程度 【ランニングコスト】 原則としてかからない |

本章では、特に重要な9つの違いについて解説します。

1-1 支援する人の権限

任意後見制度で財産管理などを行う任意後見人は、あくまで「代理人」として本人の意思に沿って手続きを進める立場です。

任意後見人は任意後見監督人に後見内容を確認・監督されるため、自分の判断のみで財産管理を行うのが難しい場合もあります。

一方、家族信託では、本人が「委託者」となり、信頼できる家族などを「受託者」に指定して財産を託します。

受託者は裁判所の関与を受けずに、信託契約の内容に基づき、自身の判断で柔軟に財産を管理・処分することが可能です。

1-2 財産の所有権

任意後見制度では、任意後見人は代理人の立場なので、財産の所有権は常に本人(被後見人)に残ります。

一方、家族信託では、制度の利用開始時に財産の名義が委託者から受託者に移る仕組みです。

例えば、自宅を信託財産とした場合、登記簿上の所有者は受託者になります。

ただし、受益権については委託者または指定された受益者が持ち続けることが可能です。

1-3 財産を管理する際の柔軟性

任意後見制度は、あくまで本人の生活や療養、財産管理などを目的とする制度です。

裁判所の監督下にあるため、安全性は高い反面、投資や事業運用など柔軟な管理は難しいこともあります。

一方、家族信託では、信託契約の内容を自由に設計できるのが最大の強みです。

例えば、「親が亡くなったら長男が受益者になる」「特定の不動産だけ信託対象にする」などのように、家庭の事情に合わせた柔軟な資産承継設計が可能です。

家族信託は認知症対策としてだけでなく、相続税対策や不動産の承継計画など資産運用の観点からも活用されています。

1-4 効力が発生するタイミング

任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力が発生しません。

本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて契約が有効になります。

任意後見制度は、将来の安心を目的とする仕組みともいえるでしょう。

一方、家族信託は契約を締結した瞬間から効力が発生します。

委託者がまだ元気なうちから、受託者による財産の管理や運用、処分を開始できるため、「今から備える」手段として有効です。

1-5 家庭裁判所による監督を受けるか

任意後見制度では、家庭裁判所の関与が必ず入ります。

制度の利用を開始する際、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任し、後見人の業務を定期的にチェックする仕組みだからです。

一方で、家族信託は裁判所の監督を受けません。

裁判所を介さなくて済む分、受託者が信頼できる人物であれば迅速な対応が可能です。

ただし、監視の目がない分、契約書の設計と信託口座の管理を厳格に行う必要があります。

1-6 遺言代用機能があるか

任意後見制度は、あくまで「本人が生きている間の支援」を目的としており、本人が亡くなると後見契約は終了します。

そのため、遺言の代わりとして財産の分配を指示することはできません。

一方、家族信託には「遺言代用機能」があります。

契約の中で「自分が亡くなったら、この財産を誰に渡すか」を定めておけば、遺言書と同様にスムーズに財産を承継させることが可能です。

1-7 契約内容を変更する方法

任意後見契約の内容を変更するには、原則として本人の判断能力が十分にあるうちに、改めて公証役場で契約を作り直す必要があります。

判断能力が低下してからは変更できないのでご注意ください。

家族信託は、契約書の定め方によっては柔軟に変更できます。

委託者・受託者・受益者の全員が合意すれば契約を修正できるほか、契約内に「受託者を変更できる条項」などを設けておけば、将来的な見直しも容易です。

生活環境の変化や相続人の事情に合わせて調整しやすい点が魅力と言えるでしょう。

1-8 契約が終了するタイミング

任意後見契約は、被後見人が亡くなった時点で終了します。

死亡後の財産管理は、任意後見人から相続人や遺言執行者に引き継がれます。

一方、家族信託は契約で定めた「信託の目的」が達成されたときに終了します。

例えば、「委託者の死亡後に財産を子へ承継する」と定めていれば、その承継が完了した時点で信託が終了します。

契約内容によっては、次の世代まで承継を続けるように設計することも可能です。

1-9 制度を利用する際にかかる費用・ランニングコスト

任意後見契約を利用する場合、公証役場での契約書作成費用として数万円程度が必要です。

また、後見が開始されると、家庭裁判所に報告を行う任意後見監督人への報酬が月数万円ほど発生します。

任意後見制度は初期費用は抑えられるものの、長期的に見ると、監督人報酬が大きな負担になるケースもあります。

家族信託では、契約書の設計や登記、信託口座開設などの手続き時に司法書士や弁護士への報酬がかかります。

費用相場は50万〜100万円程度が一般的ですが、その後の維持費はほとんど発生しません。

信託口座の管理を受託者が行うため、毎月の監督報酬のようなランニングコストは不要だからです。

したがって、ランニングコストを抑えたい場合には、家族信託の利用を検討すると良いでしょう。

2章 任意後見制度と家族信託はどちらを利用すべき?

任意後見制度と家族信託は、認知症対策を目的とする制度ですが、重視するポイントによってどちらが適しているか変わってきます。

本章では、それぞれの制度を利用したほうが良い人の特徴を整理します。

2-1 任意後見制度を利用した方が良い人の特徴

任意後見制度は、「判断能力が低下したとき」に本人の生活や財産を守るための制度です。

そのため、主に以下のような方に向いています。

- 生活支援や福祉サービスの利用を重視したい人

- 比較的シンプルな財産構成の人

- 信頼できる家族がいない人やトラブルを避けたい人

任意後見では、財産管理だけでなく、施設入居の契約や介護サービスの利用契約など、生活面のサポートも行えます。

また、制度の利用開始後は家庭裁判所による監督が入るため、後見人の不正行為を防ぎやすい仕組みになっています。

預貯金や年金、日常的な支払いが中心の方は、任意後見制度で十分対応できる可能性が高いでしょう。

2-2 家族信託を利用した方が良い人の特徴

家族信託は、判断能力があるうちに信頼できる家族に財産の管理や運用、処分をしてもらう制度です。

家族信託は、以下のような方に適しています。

- 不動産の管理や承継をスムーズにしたい人

- 将来の相続を見据えて資産承継を設計したい人

- 家族間で信頼関係がある人

- 認知症になる前から備えたい人

例えば、親が高齢になって施設に入居した際に、空き家となった自宅を売却したいこともあるかもしれません。

任意後見制度では、自宅の売却に裁判所の許可が必要ですが、家族信託なら契約内容に基づき受託者が柔軟に対応できます。

他にも、家族信託は委託者が亡くなった際の財産の承継先まで指定できます。

「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら子へ」といった二次相続まで見据えた承継設計も可能であり、相続時のトラブル防止にも役立ちます。

3章 任意後見制度と家族信託は併用できる

任意後見制度と家族信託は、どちらか一方しか利用できないわけではありません。

両者を組み合わせることで、それぞれの弱点を補いながら、より安心・柔軟な財産管理体制を整えることも可能です。

本章では、任意後見制度と家族信託を併用するメリットやデメリットについて解説します。

3-1 任意後見制度と家族信託を併用するメリット

任意後見制度と家族信託を併用する最大のメリットは、「生活上のサポート」と「柔軟な資産運用」を両立できる点です。

家族信託は、契約の内容に沿って受託者が財産を管理や運用、処分できるため、裁判所の許可を待たずにスピーディーな対応が可能です。

例えば、親が認知症を発症しても、受託者が信託不動産の売却や運用を継続できます。

一方で、家族信託には生活面のサポートを行う権限がありません。

任意後見制度を併用することで、生活や介護、医療などの契約関係を任意後見人が担当し、財産の管理や運用は受託者が担うといった役割分担が可能になります。

3-2 任意後見制度と家族信託を併用するデメリット

任意後見制度と家族信託を併用すると、制度設計や契約内容が複雑になるため、専門家のサポートが必須となります。

任意後見契約と家族信託契約をそれぞれ公正証書で作成する必要がある上に、内容に矛盾や重複があるとトラブルの原因になるからです。

また、受託者と後見人の権限範囲が明確でないと、意思決定の衝突が生じる恐れがあります。

例えば、後見人が生活費の支出を制限したい一方で、受託者が信託財産を活用しようとした場合などにトラブルが起きることが考えられます。

他にも、任意後見制度と家族信託を併用することで、初期費用が増えてしまうのもデメリットのひとつといえるでしょう。

公正証書作成費用や専門家に支払う報酬、信託登記費用などが重なるため、数十万円から100万円近くかかる場合もあります。

3-3 任意後見制度と家族信託の併用がおすすめなケース

任意後見制度と家族信託の併用が特におすすめなのは、高齢の親が不動産や預貯金を複数持ち、今後の生活支援と相続承継の両方を見据えたい場合です。

例えば、以下のようなケースが挙げられます。

- 持ち家を売却して施設入居費に充てたいが、認知症発症後の売却リスクを避けたい

- 不動産は家族信託で管理し、日常生活費や医療契約などは任意後見で対応したい

- 将来的に複数の子供へ財産を承継させる計画があり、遺言代用機能も活かしたい

上記のようなケースでは、任意後見制度と家族信託により「生活上のサポート」と「資産承継や財産管理」を別の制度で分担すれば、家庭裁判所の監督による安全性と、家族信託の柔軟性を両立可能です。

ただし、自分たちに合う信託契約の設計や、任意後見制度と家族信託の分担をどのように設定するかを決める際には、専門的な知識が必要不可欠です。

自分たちで判断するのではなく、認知症対策や相続対策に精通した司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。

まとめ

任意後見制度と家族信託は、認知症などで判断能力を失った方の財産を管理できるという点では共通しています。

しかし、それぞれの制度は細かい点に違いがあるので、自分たちに合った制度を利用することが大切です。

また、任意後見制度と家族信託はどちらか一方しか選択できないのではなく、併用することも可能です。

ただし、併用する際には将来的なトラブルを避けるため、認知症対策や相続対策に精通した司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、認知症対策や相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

任意後見制度と家族信託はどちらを先に契約すべきですか?

任意後見制度と家族信託を併用する場合にはどちらかを先に手続きするのではなく、同時に手続きするのが良いでしょう。

任意後見制度と家族信託を併用する場合には、それぞれの制度の欠点を補い合うことを目的としていることが多いからです。任意後見制度と家族信託両方を使うと費用はいくらかかる?

任意後見契約と家族信託を併用する場合、初期費用としておおよそ70万〜120万円程度を見込むのが一般的です。

内訳としては、以下のようになります。

・家族信託契約書作成・信託登記費用(専門家報酬を含む):40万〜80万円前後

・任意後見契約書作成費用(専門家報酬を含む):20万〜30万円前後

・公正証書作成の手数料(契約内容や財産額による):1〜5万円程度

なお、任意後見契約が発効した後は、家庭裁判所により選任される任意後見監督人への報酬が月1〜2万円程度発生します。

一方で、家族信託の利用にはランニングコストがかからないことが一般的です。任意後見制度や家族信託は認知症が進行してからでも契約できる?

残念ながら、原則として認知症が進行してからでは契約はできません。

任意後見契約も家族信託契約も、いずれも「本人の意思能力(判断力)」が前提となるからです。

もしすでに認知症が進んでいる場合は、任意後見契約ではなく「法定後見制度」を利用することになります。