- ペットに遺産を直接相続させることはできるのか

- 飼い主がペットの飼育費用を遺す方法

- 自分が高齢になったときにペットの引き取り手を探す方法

ペットは大切な家族の一員ですが、法律上は「物」として扱われるため、遺産を直接相続させることはできません。

そのため、飼い主が亡くなった後もペットが安心して暮らせるようにするには、信頼できる人物と負担付贈与や負担付死因贈与を契約することも検討しましょう。

本記事では、飼い主が自分に何かあった時のためにペットの飼育費用を遺す方法を解説していきます。

目次

1章 ペットに遺産を直接相続させることはできない

ペットは家族同然の存在ですが、法律上は動産(物)として扱われるため、人間のように遺産を直接相続することはできません。

つまり「飼っている犬に100万円を相続させる」などといった遺言は無効となるのでご注意ください。

自分が亡くなった後、ペットが困らないように遺産を遺したい場合には、信頼できる人にペットの世話をすることを条件として、資産を贈与する「負担付贈与」や「負担付死因贈与契約」などを検討しましょう。

2章 飼い主がペットの飼育費用を遺したいなら負担付贈与・負担付死因贈与を検討しよう

ペットに遺産を相続させることはできないため、自分が亡くなった後、ペットの飼育費用を遺したいのであれば、負担付贈与や負担付死因贈与を検討しましょう。

それぞれの制度について、詳しく解説していきます。

2-1 負担付贈与・負担付死因贈与とは

負担付贈与とは、贈与を受ける人(受贈者)が、一定の義務や条件を引き受けることを前提に財産をもらう契約です。

例えば、ペットの飼育を条件に100万円を贈与するといった内容が該当します。

一方、負担付死因贈与は、負担付贈与の中でも、贈与者の死亡をきっかけに贈与の効力が発生する契約です。

贈与者の死亡をきっかけに効力が発生する点は遺言と共通していますが、遺言と異なり、契約であるため、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。

2-2 負担付贈与・負担付死因贈与のメリット

負担付贈与や負担付死因贈与の最大のメリットは、ペットの飼育と財産の承継を同時に契約できる点です。

ペットの飼い主にとっては、単にお金を譲るだけでなく、ペットの将来を託す相手に一定の責任を持ってもらうことが可能となります。

2-3 負担付贈与・負担付死因贈与のデメリット

一方で、負担付贈与や負担付死因贈与には、受贈者がペットの飼育義務を果たさない可能性がゼロではない点がデメリットといえるでしょう。

贈与されたお金がペットの飼育以外に使われても、監視する仕組みがなければ対処できない場合もあります。

2-4 負担付贈与・負担付死因贈与の流れ

負担付贈与や負担付死因贈与を行う場合の基本的な流れは、以下の通りです。

- ペットを引き取ってくれる人を見つける

- ペットを引き取る人と事前に話し合い合意を得る

- 贈与する財産や金額、飼育内容を決める

- 契約内容を記載した贈与契約書を作成する

- 贈与契約の効力が発生した後、引取人がペットを受け取り、飼育を開始する

このように、負担付贈与や負担付死因贈与にて、飼い主が亡くなった後もペットを飼育してもらうには、契約内容を明文化し、万一のときに備えておくことが重要です。

漏れのない契約書を作成したい場合には、贈与に詳しい司法書士や弁護士に相談することもおすすめします。

3章 自分が高齢になったときにペットの引き取り手を探す方法

高齢になってくると、心身が衰え、ペットの飼育を続けることが難しくなる場合もあるでしょう。

その場合は、以下のような方法でペットの引き取り手を探すことをおすすめします。

- 家族・親族に依頼する

- ペット信託を利用する

- 老犬・猫ホームや動物愛護団体に相談する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 家族・親族に依頼する

最も安心かつ確実なのは、信頼できる家族や親族にペットの引き取りをお願いすることです。

普段からペットと関わりがあり、性格や体調、好きな食べ物などを理解している身近な存在であれば、ペットも安心して生活を続けられるでしょう。

ただし、いくら家族や親族であっても、口約束だけでは万が一のときにトラブルが発生する可能性があります。

可能であれば、負担付贈与契約や負担付死因贈与契約を利用し、責任の所在と飼育費用を明確にしておくと安心です。

3-2 ペット信託を利用する

家族や親族に頼れない場合や、より確実な仕組みを設計しておきたい場合には、ペット信託の活用もおすすめです。

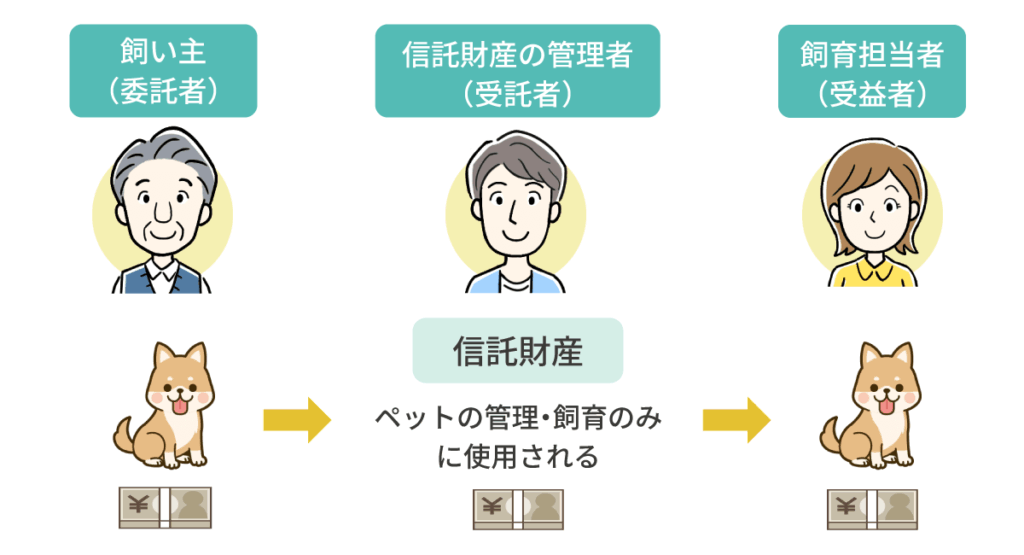

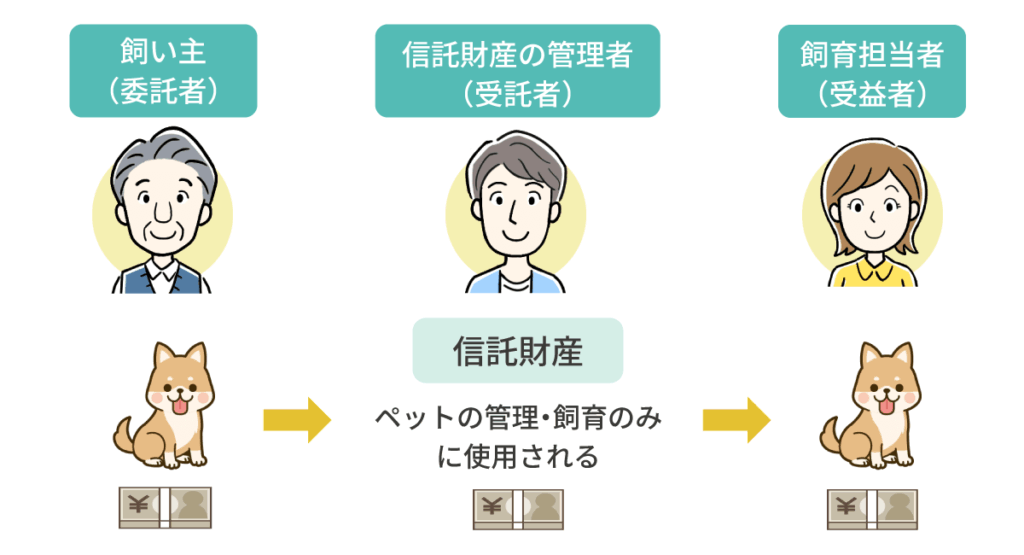

ペット信託とは、信頼できる第三者(受託者)に財産を託し、ペットの飼育に使ってもらうための仕組みです。

遺言と異なり、生前から契約を締結できるため、自分が認知症になったり、入院や介護が必要になったりした場合にも対応できます。

ペット信託の契約内容では、ペットの飼育方針や医療費の支出、信託期間などを細かく指定可能です。

飼育が適切に行われているかどうかをチェックする信託監督人も設定できるので、自分に何かあったときの備えを確実にしておきたい方にも適しています。

3-3 老犬・猫ホームや動物愛護団体に相談する

身近に頼れる人がいない場合には、老犬ホーム・老猫ホーム、動物愛護団体などに相談する選択肢もあります。

これらの施設や団体では、高齢の飼い主に代わってペットの終生飼育を引き受けるサービスを提供しています。

施設によっては生涯にわたる飼育だけでなく、一時預かりに対応しているところもあるので、飼い主が入院したり施設に入所したりする際の一時的な預け先としても利用可能です。

ただし、利用には費用がかかり、場合によっては数十万円〜数百万円単位の契約金が必要なこともあります。

飼育環境や対応可能な動物の種類、年齢にも制限があるため、事前に見学や問い合わせをしておくことが重要です。

まとめ

自分が亡くなったとき、ペットの飼育費用を遺すには負担付贈与や負担付死因贈与の利用を検討しましょう。

ただし、負担付贈与や負担付死因贈与は受贈者が義務を果たしてくれない恐れもあるので、より確実に飼育を任せたいのであればペット信託や引き取りサービスの利用を検討しましょう。

グリーン司法書士法人では、信託契約の設計や相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

ペット信託とは何ですか?

ペット信託とは、飼い主が生前にペットの飼育費や世話の方針を信頼できる人や法人に託す制度です。

信託財産をもとに、受託者が飼育者へ定期的に費用を支払い、飼い主の死後もペットが安心して暮らせるよう支援します。ペット信託のデメリットは何ですか?

ペット信託のデメリットは、手続きが複雑で、契約書の作成や信託管理費などに費用がかかる点です。

また、受託者の選定や信託内容を慎重に決めないと、意図した形でペットが世話されないリスクもあります。ペット信託の相場はいくらくらいですか?

ペット信託の費用は内容によって幅がありますが、専門家に契約を依頼する場合の基本的な契約書作成・設定費用は 5〜15万円程度が多く、契約の初期費用は 3〜5万円前後のこともあります。

さらに、ペットの飼養費用(食費・医療費・老後ケアなど)を見込むと、小型犬や猫などでは50〜100万円前後、大型犬などでは100万円以上を想定しておくと安心です。亡くなったペットを庭に埋めてもよいですか?

ペットを庭など自分の所有地に埋葬すること自体は、法律上は問題ないとされるケースが多く、特に自治体の条例で埋葬が許可されていれば問題ありません。

一方で、公園・河川敷・他人の土地・賃貸住宅の庭など「私有地でない場所」での埋葬は、法律上問題となるため、必ず「私有地かどうか」「近隣への配慮」「自治体の規定」を確認する必要があります。