【この記事でわかること】

- 相続人に成年後見人がついているときの取り扱い

- 相続人の1人に成年後見人がついているときの注意点

成年後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力を失った人の代わりに財産行為や契約行為をサポートする人物です。

成年後見人は被後見人(判断能力を失った人)の利益のために行動する必要があります。

したがって、認知症や障害のある相続人の一人に成年後見人がついている場合、その相続人の取り分を減らせないことを理解しておきましょう。

本記事では、相続人の1人に成年後見人がついている場合の注意点や相続時の取り扱いを解説します。

成年後見制度については、下記の記事でも詳しく解説しているので、併せてお読みください。

目次

1章 成年後見人は法定相続分以上を相続しなければならない

成年後見人は被後見人が相続人になったときに、法定相続分以上を受け継ぐように主張しなければなりません。

成年後見人は被後見人の利益のために行動すると決められており、被後見人の不利益になる行為をしてはいけないと決められているからです。

したがって、成年後見人は正当な理由なく「認知症である相続人は遺産を受け取らなくても良い」などと主張することはできません。

成年後見制度の被後見人以外にも相続人がいる場合、成年後見人と残りの相続人で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産や相続人の状況によっては、遺産分割協議がまとまらないなどトラブルに発展する恐れもあるのでご注意ください。

2章 相続人の1人に成年後見人がついているときの注意点

先ほどの章で解説したように、相続人の1人に成年後見人がついている場合、相続トラブルが起きる恐れがあります。

他にも、下記の点に注意しなければなりません。

- 成年後見人に相続人がなっている場合は特別代理人の選任が必要である

- 認知症になり判断能力を失った人は遺産分割協議に参加できない

- 遺産分割協議がまとまらないと調停・審判へと手続きが進む

- 成年後見人が遺産分割調停を申立てた場合は付加報酬が発生する場合がある

それぞれ詳しく解説していきます。

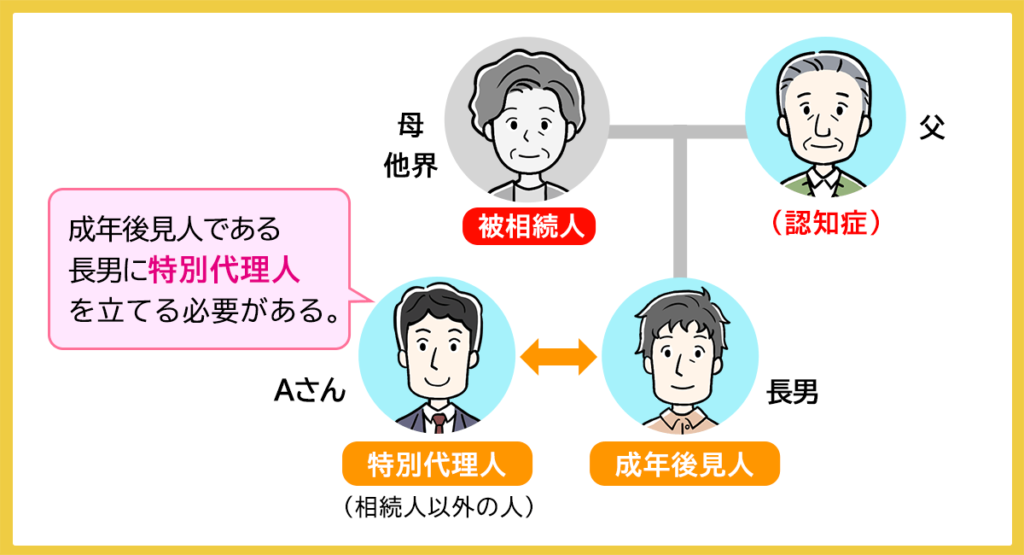

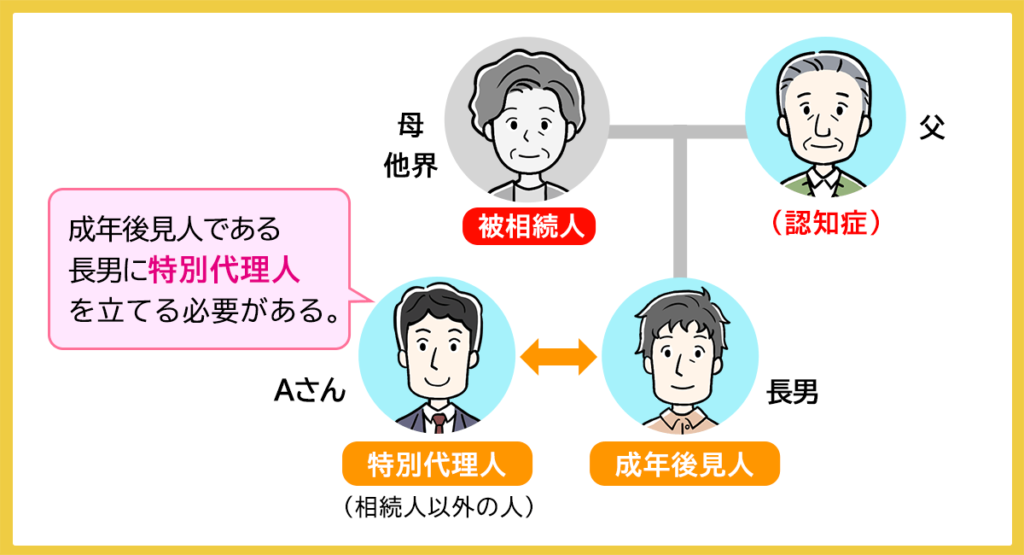

2-1 成年後見人に相続人がなっている場合は場合は特別代理人の選任が必要である

家族や親族が成年後見人になっているケースでは、被後見人だけでなく成年後見人も相続人になっているケースが珍しくありません。

被後見人と成年後見人の両方が相続人となっている場合は、特別代理人を選任する必要があるのでご注意ください。

特別代理人とは、認知症になり判断能力を失った人や未成年者が相続人となったとき、代わりに遺産分割協議に参加する人物です。

被後見人と成年後見人の両方が相続人となっているケースでは、利益相反にあたるため、成年後見人が被後見人の代わりに遺産分割協議に参加できないと決められています。

したがって、被後見人の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加し、成年後見人や残りの相続人と話し合いを進めていきます。

特別代理人になるには資格などは必要ありませんが、選任にあたり家庭裁判所での申立てが必要なのでご注意ください。

特別代理人の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。

| 申立てできる人 | 親権者 利害関係者(相続人など) |

|---|---|

| 申立先 | 未成年者や被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所 |

| 申立費用 | 収入印紙:800円分 連絡用の郵便切手代:数千円程度分 |

| 必要書類 |

|

2-2 認知症になり判断能力を失った人は遺産分割協議に参加できない

認知症になり判断能力を失った人は相続人になっても、遺産分割協議に参加できないのでご注意ください。

遺産分割協議に参加するには、意思能力が必要とされるからです。

認知症になり判断能力を失った人が相続人となる場合は、成年後見制度の申立てをして成年後見人を選任しなければなりません。

成年後見人の選任が完了するまでには3ヶ月から半年程度かかることが多いので、相続発生後はできるだけ早く申立て準備を始めるのが良いでしょう。

2-3 遺産分割協議がまとまらないと調停・審判へと手続きが進む

成年後見人と残りの相続人の意見がぶつかってしまい、遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停や審判へと手続きが進みます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所にて行う話し合いであり、調停委員が間に入ってくれるので遺産分割協議よりはまとまりやすいのが特徴です。

しかし、遺産分割調停はあくまでも話し合いのため、不成立に終わる場合もあります。

遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判へと手続きが進み、裁判所が遺産分割方法について決定を下します。

遺産分割審判となった場合、相続人の意にそぐわない遺産分割となる可能性も高いのでご注意ください。

また、遺産分割調停や審判が行われると、完了までに数年近くかかることも珍しくありません。

できるだけ早く遺産を受け取りたいと考える場合は、調停や審判へと進む前に相続に精通した司法書士や弁護士に相談することも検討しましょう。

2-4 成年後見人が遺産分割調停を申立てた場合は付加報酬が発生する場合がある

遺産分割決協議がまとまらず成年後見人が遺産分割調停を申立てた場合、通常の月額報酬とは別に追加で報酬が発生する場合があります。

成年後見人の報酬は、①基本報酬と②付加報酬に分けられ、特徴は下記の通りです。

| 報酬の種類 | 概要 | 相場 |

|---|---|---|

| 基本報酬 | 通常の後見業務に対する報酬(日常的な預貯金の出納など) | 月額2〜6万円程度 |

| 付加報酬 | 特別の後見業務に対する報酬(不動産の売却や遺産分割など) | 遺産分割調停:55〜100万円程度 |

成年後見人が遺産分割調停をする際に発生する付加報酬は決して安い金額ではありません。

先ほど解説したように、遺産分割調停や審判になると遺産を受け取るまでに時間がかかるだけでなく、成年後見人に支払う報酬が増え被後見人の資産が減ってしまう恐れもあります。

【被後見人が遺産を相続すると成年後見人の基本報酬が増える場合もある】

被後見人が遺産を相続した結果、成年後見人に支払う基本報酬が増えることも考えられます。

遺産の種類によっては、成年後見人の通常業務が増えることがあるからです。

例えば、被後見人が複数のアパートを相続したケースなどでは、相続後は成年後見人の業務が増え、基本報酬が上がる可能性が高いでしょう。

3章 認知症になった相続人がいるなら遺言書を用意しておこう

認知症になり判断能力を失った人物や高齢の相続人がいる場合、あらかじめ遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。

故人が遺言書を用意していれば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はなく、遺言内容通りに遺産分割を行えるからです。

ただし、遺言書作成時には遺留分に注意しなければなりません。

遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

認知症になった人に遺産を一切相続させないといった内容の遺言書は、遺留分を侵害してしまう恐れがあります。

遺留分は遺言書より優先されるため、この場合、成年後見人が遺留分侵害額請求をしトラブルに発展する可能性もゼロではありません。

遺言よりも遺留分が優先される!【効果的な5つの遺留分対策とは】

まとめ

成年後見人は被後見人の利益に対して行動する必要があるため、遺産分割協議では法定相続分以上の取り分を主張します。

「認知症になった父が遺産を受け取っても仕方ない」などと残りの相続人が主張する場合、遺産分割協議がまとまらない恐れもあるでしょう。

遺産分割協議で相続人全員が合意できない場合、遺産分割調停や審判をしなければならないこともあるのでご注意ください。

認知症になり判断能力を失った相続人がいるとわかっているのであれば、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書を作成しておけば、成年後見人がいても遺言内容通りに遺産分割を行えます。

グリーン司法書士法人では遺言書の作成や相続手続きについて相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。