親が亡くなるなど、相続が発生したときの効力を定める「相続法」が約40年ぶりに大きく変わり、改正相続法の多くは令和元年7月1日から施行されています。

改正相続法では「配偶者居住権」という新たな権利が創設されましたが、この権利は実家の相続について家族で話し合う際に大きく影響することになります。

また、改正により遺言書作成の労力が軽減されたため、高齢者等でも作成しやすくなったり、保管が難しかった遺言書を役所で預けておくことで、滅失、盗難、変造などのリスクを回避できるようになりました。

相続法は多くの国民に直結する法律であるため、このような改正ポイントを正しく理解していないと、相続トラブルの原因となったり、相続で損をすることもあるため注意が必要です。

本記事では相続法の改正について、皆様が抱える以下のような疑問について、イラストや図表を用いて、わかりやすく丁寧に説明したいと思います。

- 何がどう変わったのか?

- 改正のポイントは?

- いつから適用されるのか?

本記事が多くの方にとって、いつかは訪れる相続の備えとなれば幸いです。

1章 改正相続法の概要を知ろう

超高齢社会といわれる現在の社会状況に対応するため、相続法が約40年ぶりに大きく見直されました。

ひとえに相続法の改正といっても、新しく制度が創設されたり、これまでの取扱いが見直されるなど、様々な形で改正は行われています。

まずは、改正された相続法の全体像を知ってもらうため、改正された分野と改正のポイントを説明いたします。

1-1 改正された6つの分野とは

今回の相続法の見直しでは、配偶者居住権の新設をはじめ、自筆証書遺言の方式緩和など、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

注目すべき改正ポイントはどのようなものなのか、まずは全体像を確認しましょう。

ここで紹介する改正ポイントの詳しい内容については、次章で詳しく説明したいと思います。

(改正ポイントをクリックすれば、詳細記事ページへ移動します。)

【改正された6つの分野】 | 注目すべき改正ポイント |

①配偶者の居住権を保護するための方策 | ・配偶者居住権の新設 〈ポイント〉 ・配偶者短期居住権の新設 〈ポイント〉 |

②遺産分割等に関する見直し | ・特別受益の持戻し免除の意思表示の推定 〈ポイント〉 ・預貯金の仮払い制度の創設 〈ポイント〉 |

③遺言制度に関する見直し | ・自筆証書遺言の方式の緩和 〈ポイント〉 ・自筆証書遺言の保管制度の創設 〈ポイント〉 |

④遺留分制度の見直し | ・遺留分減殺請求の効力の見直し 〈ポイント〉 ・遺留分の算定方法の見直し 〈ポイント〉 |

⑤相続の効力等に関する見直し | ・権利取得の対抗要件の見直 〈ポイント〉 ・相続債権者の立場を明確化 〈ポイント〉 |

⑥相続人以外の貢献を考慮するための方策

| ・相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設 〈ポイント〉 |

2章 ここに注目!相続法改正の8つのポイント

本章では改正された相続法のうち、特に注目すべき8つのポイントを説明します。

〈改正ポイント①〉配偶者居住権の保護

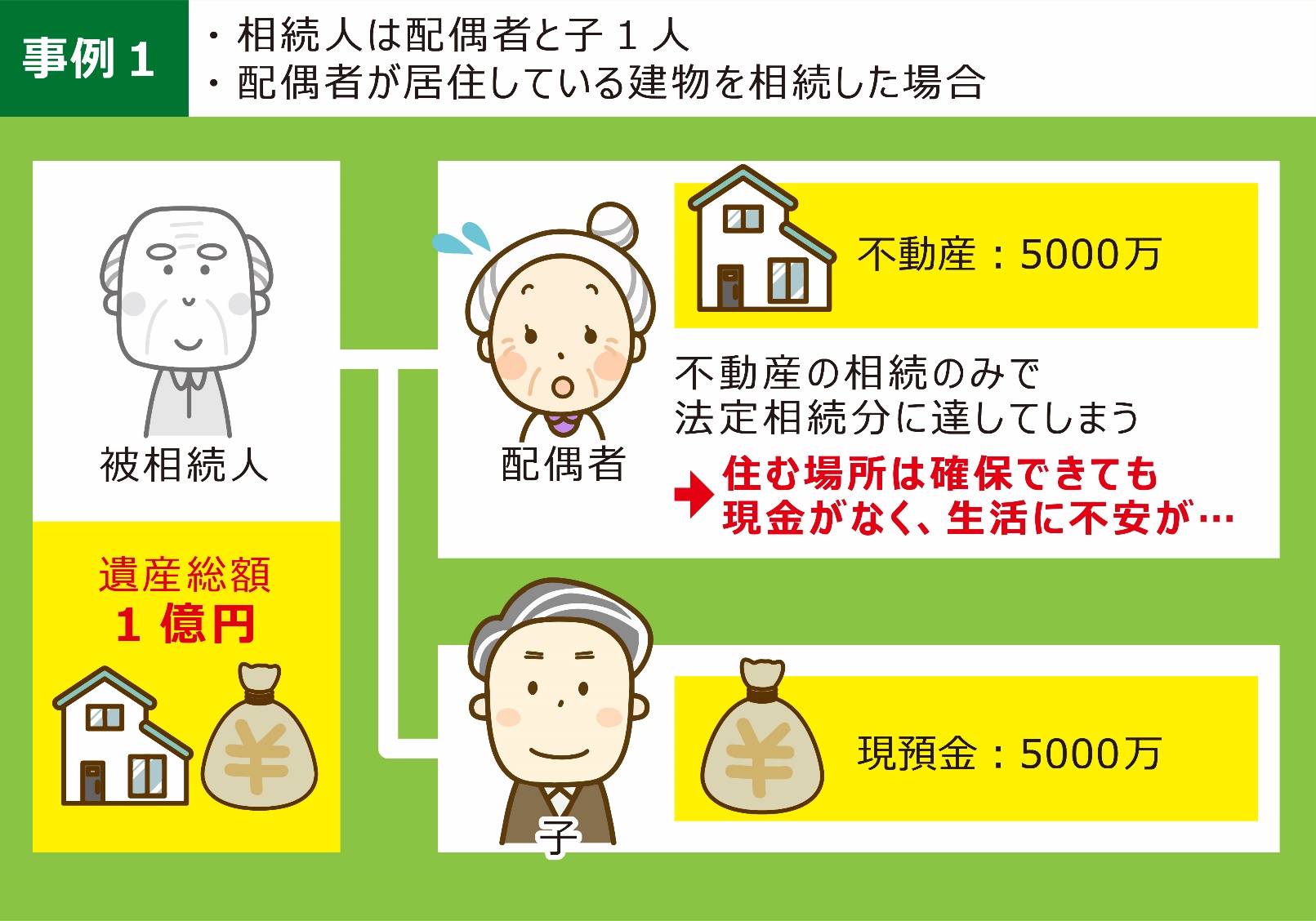

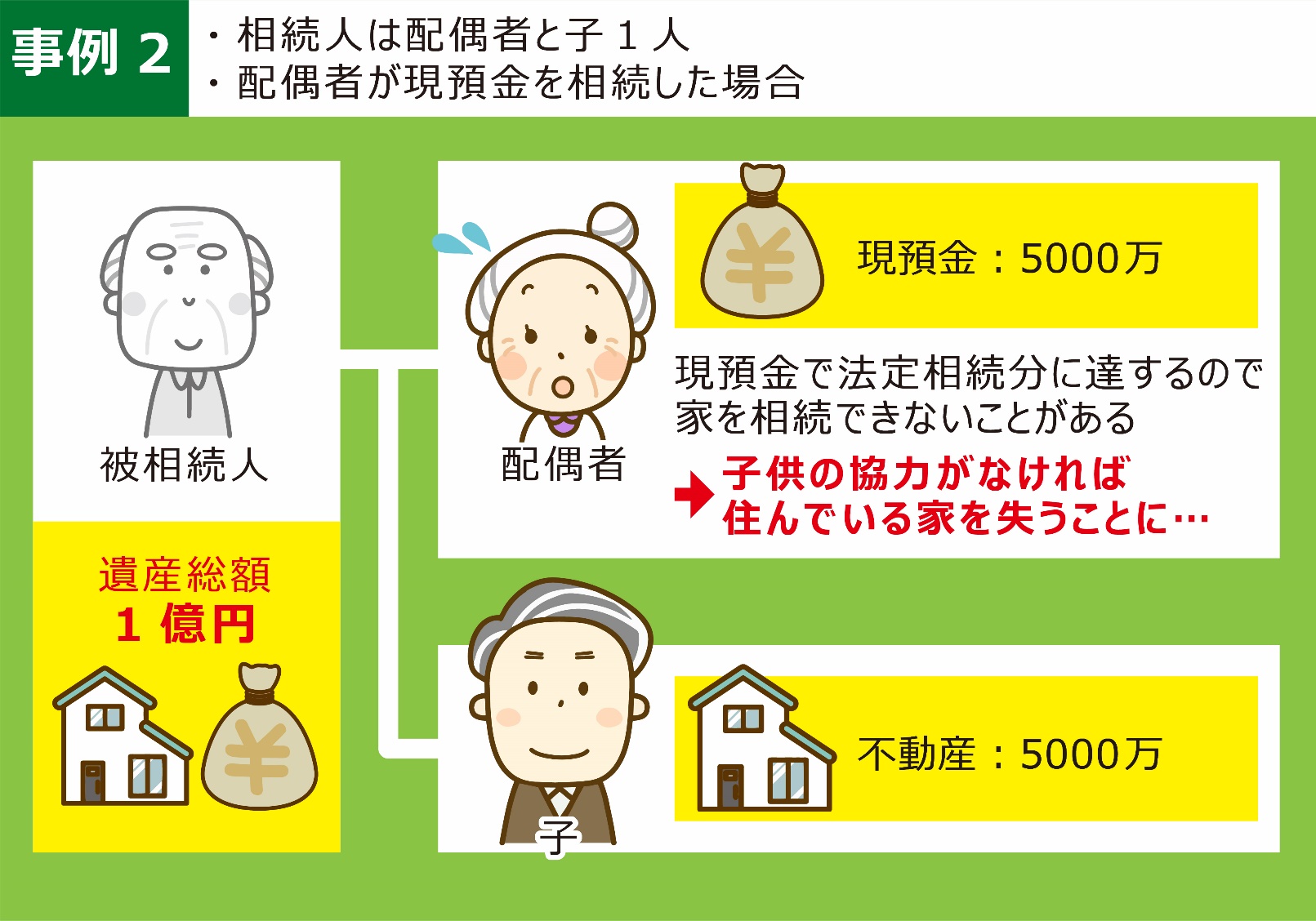

改正の目玉とも言えるのがこの「配偶者相続人の保護」に関する新制度です。

従来の相続法では、夫名義の不動産に長年住んでいた妻が、遺産分割協議等で不動産を取得できなければ、居住の権利が保護されない可能性があり、以前から問題視されていました。

まずは以前から指摘されている、問題について詳しい事例を見てみましょう。

このような問題を改善するため改正相続法では、配偶者居住権の保護についての方策が盛り込まれることになりました。

【配偶者居住権】により終身の間、居住が可能

この新しく認められた権利は、配偶者相続人が、亡くなった夫(妻)名義の居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者居住権を取得すれば、終身の間その居住建物に住み続けられるという権利です。

この配偶者居住権は、遺産分割協議、遺贈、審判などで認められる必要がありますが、不動産に関する権利として登記することもできます。

例えば、亡くなった夫名義の居住建物の所有権は長男が取得し、残された妻に配偶者居住権を認めれば、残された妻は生涯無償で居住することができます。

現行法と改正後の事例イメージは以下のとおりです。

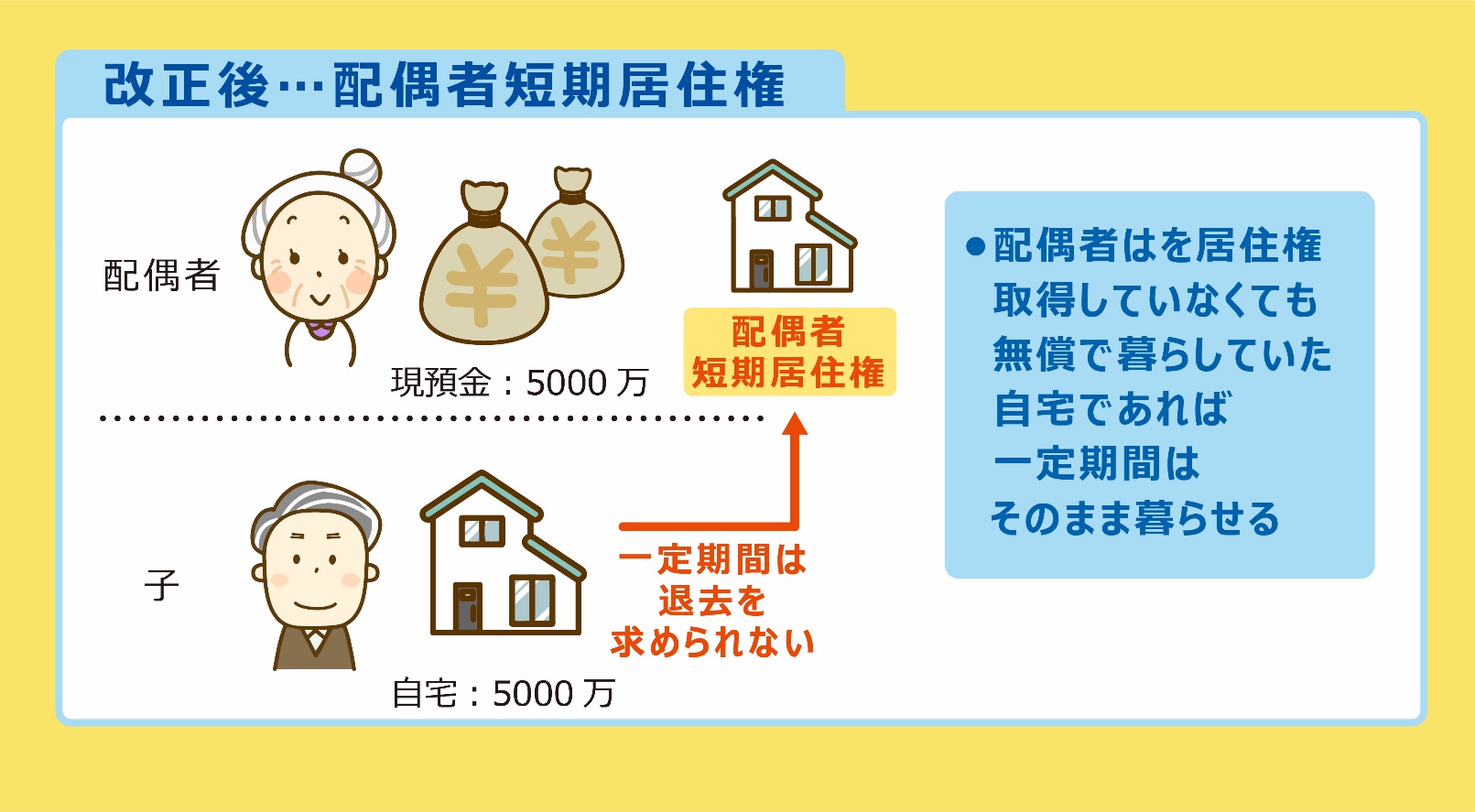

【配偶者短期居住権】により、一定期間居住が認められる

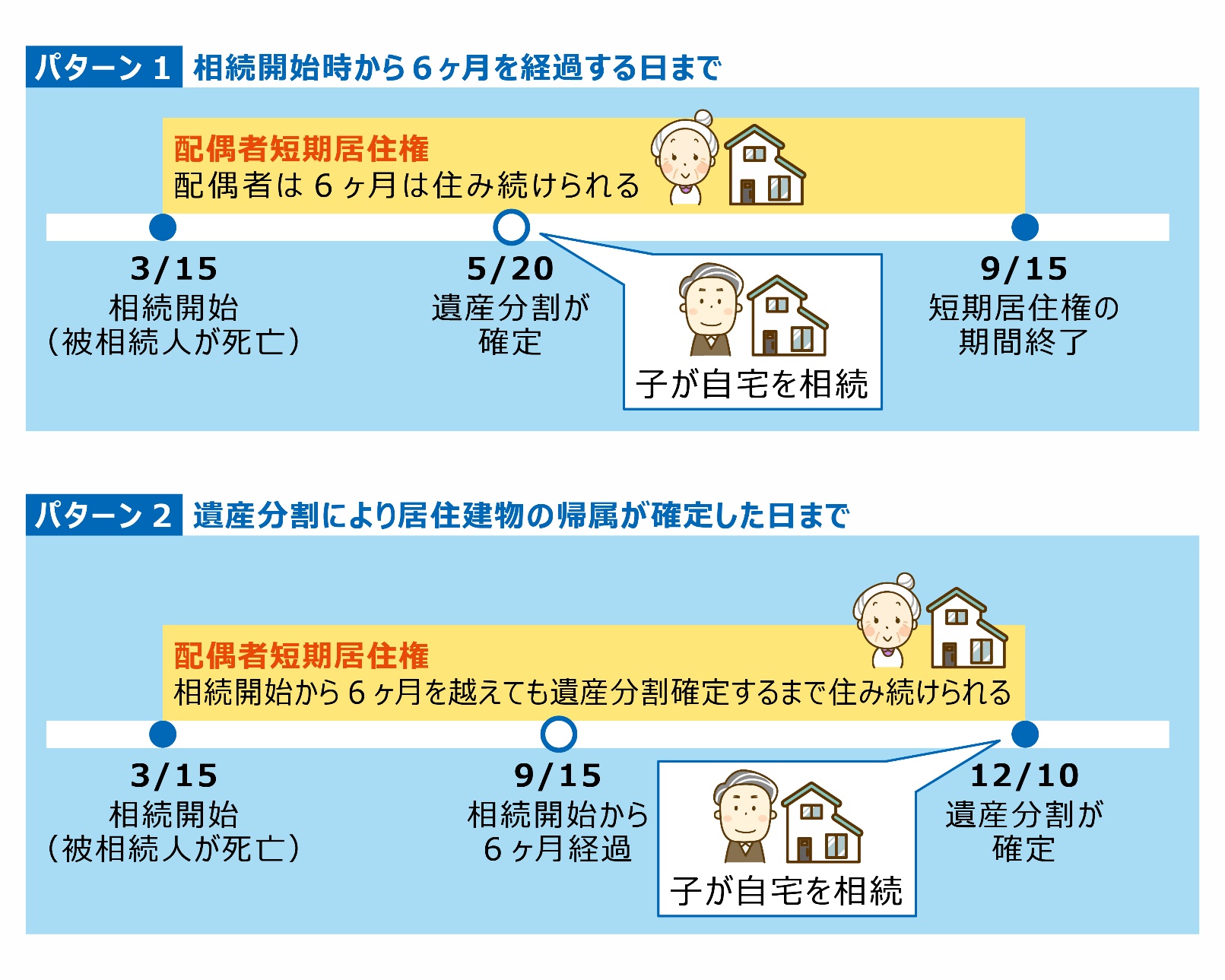

配偶者短期居住権とは、配偶者の死亡から遺産分割協議の成立まで短期的な居住権を認めるものです。

先述した生涯無償で居住できる「配偶者居住権」が仮に認められない場合でも、この「配偶者短期居住権」により、一定期間は居住している建物に無償で住むことができます。その一定期間とは、「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」または「相続開始時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日となっています。

これにより、少なくとも相続開始時から6ヶ月間は配偶者相続人の居住権が保護されることになりました。

改正法で創設された配偶者短期居住権のイメージは次のとおりです。

配偶者短期居住権が認められる一定期間は、次のとおりです。

〈改正ポイント②〉特別受益の持戻し免除の意思表示の推定

この改正ポイントは、旧来から制度としてある「特別受益」や「持戻し免除の意思表示」の意味を知っておかないと理解が難しいため、まずはそれらの用語を理解していただき、次に今回見直された改正ポイントを説明したいと思います。

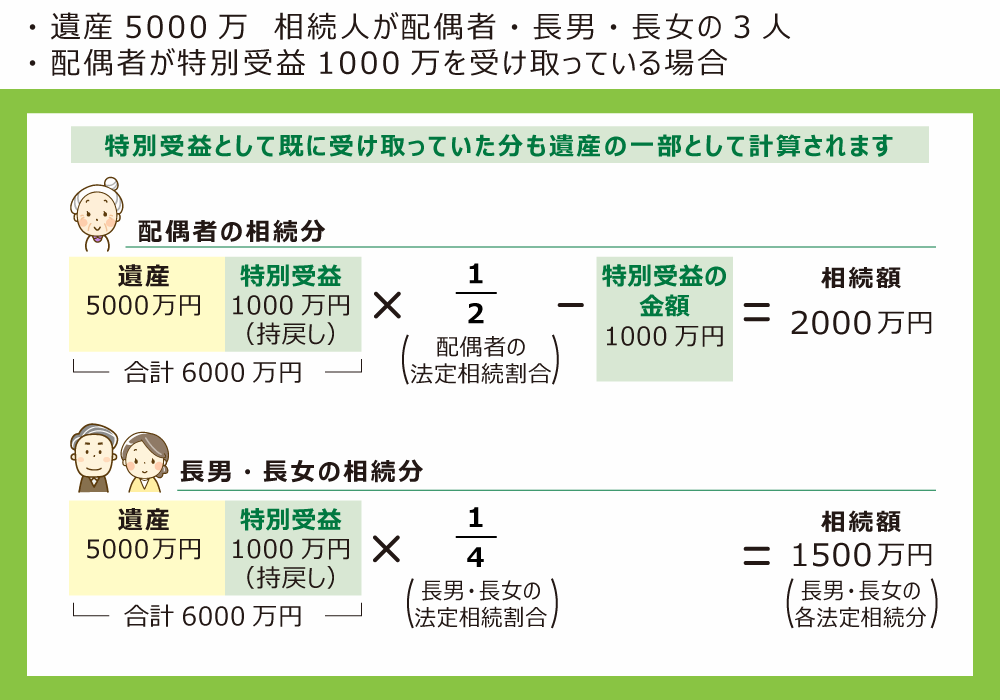

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に結婚の支度金や居住している住宅等の生前贈与をされていたり、相続開始後に遺贈を受けたりするなど、被相続人から特別な利益を受けていることを言います。

多額の生前贈与を受けている相続人がいる一方、何ももらっていない相続人がいるケースでは、単純に法定相続分に従って遺産を承継することになると、不公平な相続になってしまいます。

このような不公平を是正するために、相続法では、相続分の計算するうえで生前贈与や遺贈を「特別受益」とし、遺産にその特別受益の額を反映したうえで、各相続分を計算することができると規定されています。

このような計算を「特別受益の持戻し計算」といいます。

改正前と改正後のイメージは以下のとおりです。

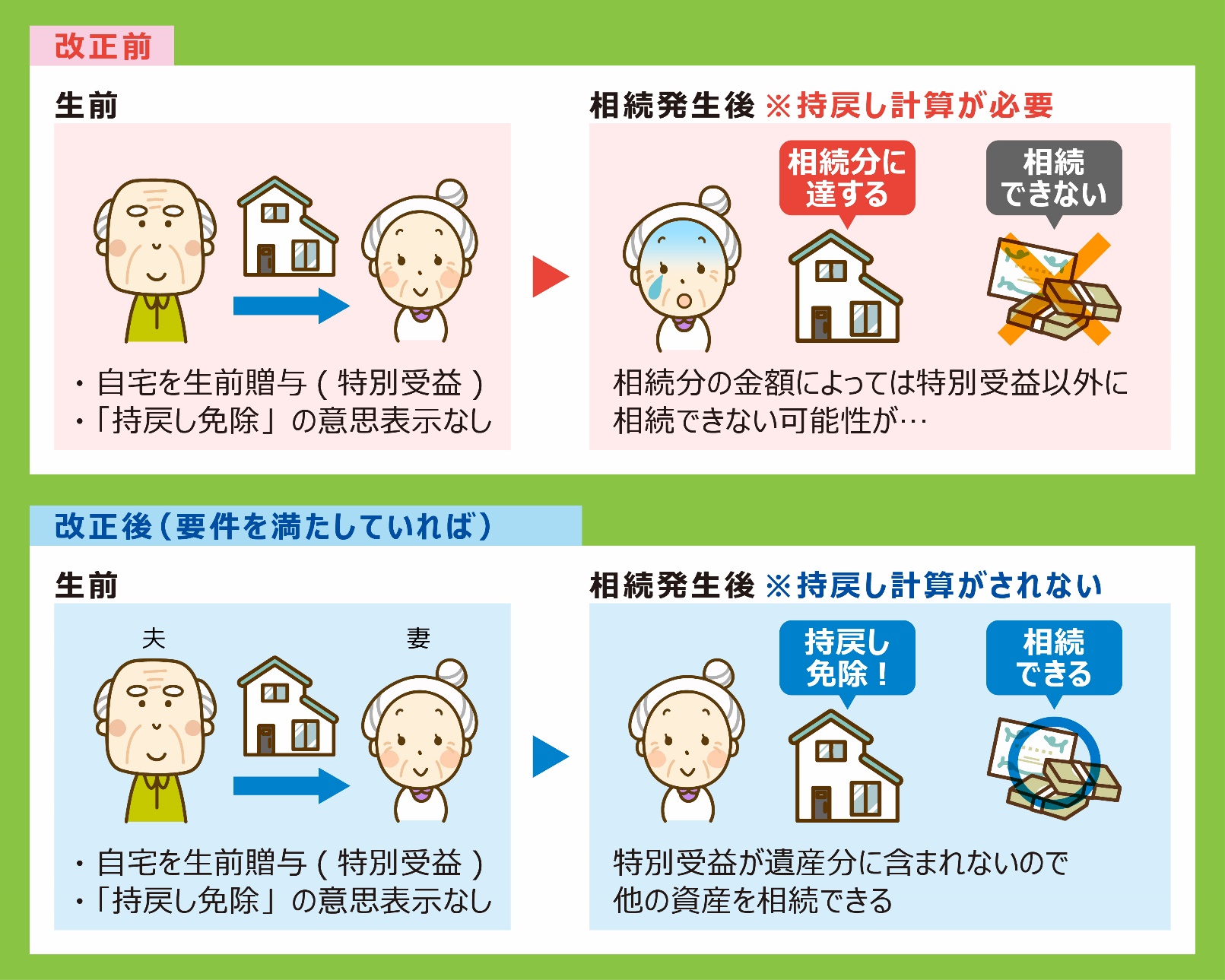

持戻し免除の意思表示とは

持戻し免除の意思表示とは、被相続人から遺言等で「特別受益の持戻し計算はしなくていい」との意思表示があれば、遺産分割時に持戻し計算をする必要がなくなるという規定です。そのため生前贈与を受けていた相続人としては、多くの相続財産を受け取れることになります。

しかし、このような規定を法律の専門家でない方が知っていることは稀なため、一般的に活用されているとは言えない状況でした。

例えば、被相続人が居住用不動産を妻に生前贈与していた場合に、持戻し免除の意思表示をしていないと、相続発生時に特別受益として計算されることになるため、相続できる財産が少なくなってしまいます。

そこで改正相続法では配偶者の保護を図るため、次のとおり見直されることになりました。

意思表示を推定し配偶者を保護

持戻しを免除するためには、原則として被相続人の意思表示が必要ですが、改正相続法では一定の要件を満たした配偶者相続人については、持戻し免除の意思表示があったものと推定され、配偶者相続人が保護されることになりました。

この持戻し免除の意思表示推定を受けるには、次の要件を満たしている必要があります。

- 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が、他方に対し、

- 居住用の建物やその敷地を贈与(遺贈)した場合には、

- 持戻し免除の意思表示があったものと推定される

これらの要件を満たせば、長年連れ添った夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、わざわざ遺言などで意思表示しておかなくても、持戻し計算を免除されることになり、結果として、配偶者相続人に有利な遺産の承継が実現可能になりました。

改正前と改正後の事例イメージは以下のとおりです。

〈改正ポイント③〉預貯金の仮払い制度

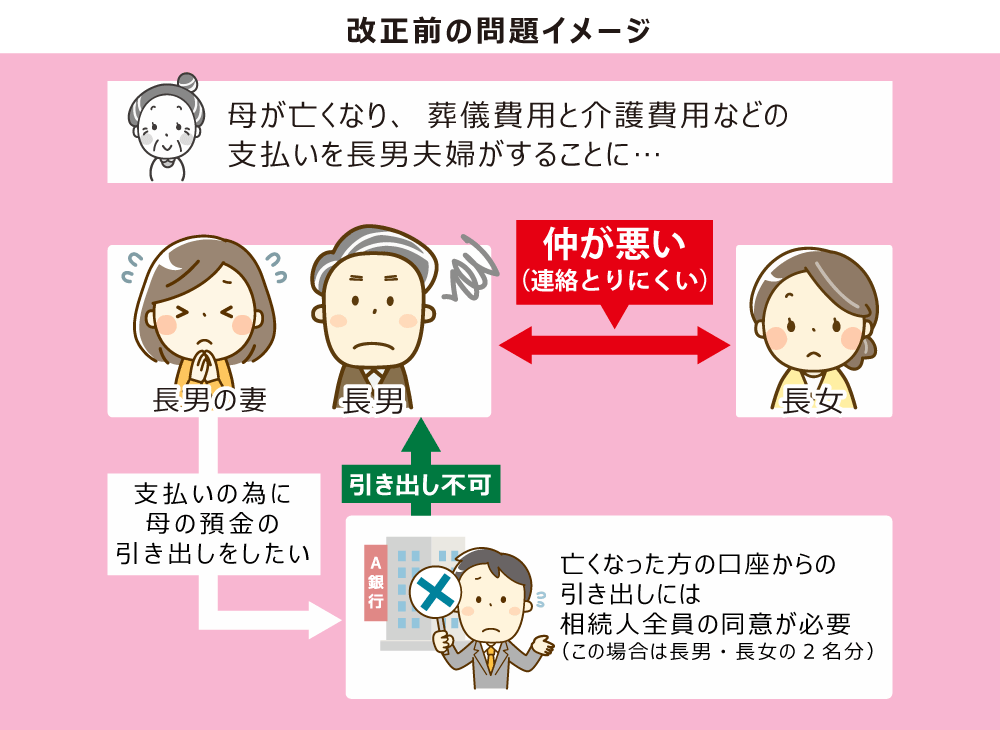

預貯金口座は名義人が亡くなると、凍結されて引き出しできなくなるため、葬儀費用や病院・施設代金などの支払いに被相続人の預貯金が使用できず、残された家族が支払いに困るケースがあります。

仲のいい家族であればすみやかに遺産分割協議を行い、預貯金口座の凍結を解除することもできますが、相続トラブルになっており、協議がまとまらない場合は預金の引き出しに数年かかることもありました。

改正前の「預貯金凍結問題」のイメージは以下のとおりです。

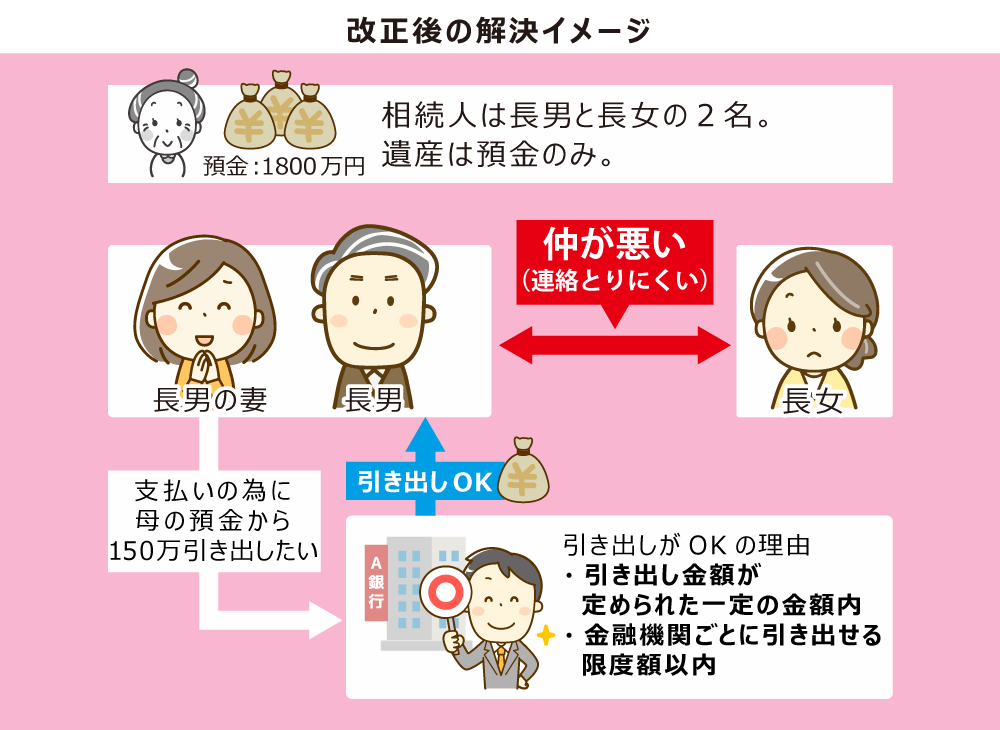

このような問題を解決するため改正相続法では、預貯金の仮払い制度を創設し、預貯金の払い出しをしやすくしました。

仮払い制度により、遺産分割協議前でも預貯金の引き出しが可能に

改正相続法では、遺産分割の成立前であっても家庭裁判所の関与なく、単独で一定額の預貯金の引き出しができるようになりました。

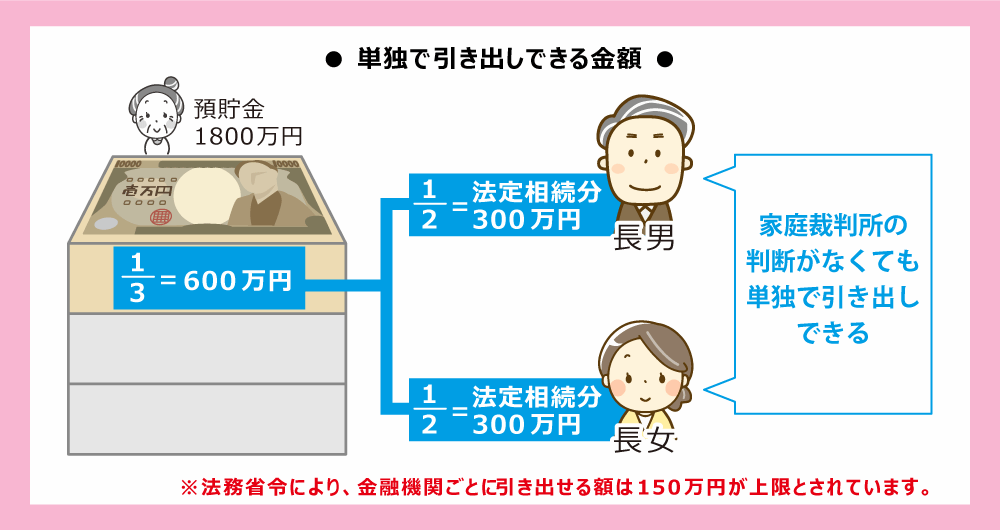

次の事例をもとに【預貯金の仮払い制度】を確認をしましょう。

〈事例〉

相続人である兄妹は昔から仲が悪く、遺産分割協議がスムーズに成立しそうにない。

長男は、様々な支払いを行う必要があるため、仮払い制度を利用して、預金の一部を引き出し、それらの費用に充当したいと考えている。

各相続人が引き出せる「一定額」は以下のとおり計算します。

【相続開始時の預貯金額✕3分の1✕その共同相続人の法定相続分】

※遺産分割前に引き出した一定額については、その共同相続人が遺産の一部を分割取得したものと扱われます。

〈改正ポイント④〉自筆証書遺言の方式の緩和

従来の自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、自分でいつでも作成できるため最も作成しやすい遺言と言えますが、従来の相続法では「全文の自署」が要件とされていました。

しかし、遺言作成する人が高齢の場合や病床に臥している場合は、たくさん文字を書く行為に大変な労力がかかるため、この要件が自筆証書遺言作成の大きなハードルとなっていました。

また、字がうまく書けておらず文字が判別ができないなど、遺言書の効力についてトラブルの原因となることも少なくありませんでした。

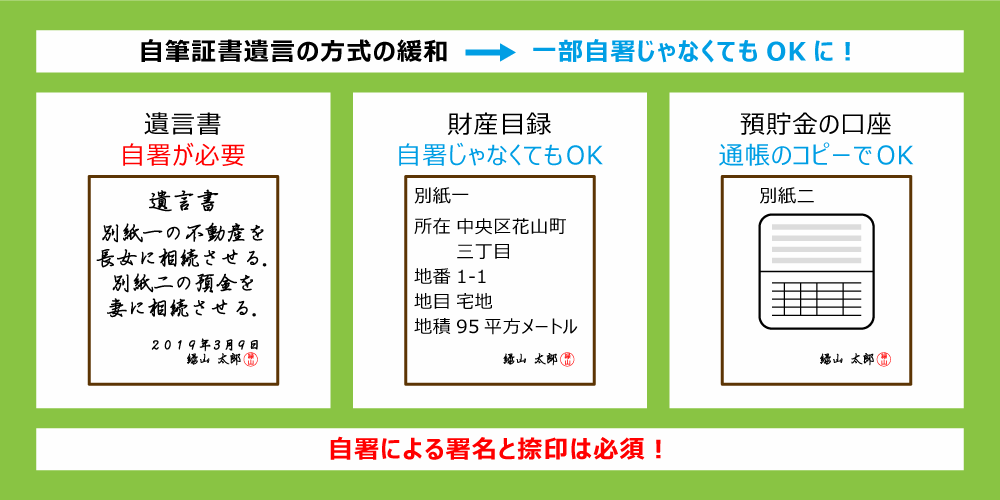

このような問題を改善するため、改正法では作成方式を緩和し、一部自署する必要がなくなりました。

自筆証書遺言の方式の緩和(一部自署によらなくてもOKに)

改正相続法では「全文の自署」の要件が緩和され、「相続財産の全部又は一部の目録」を添付する場合には、その目録については自署によらなくてよいことを認めました。

改正相続法での方式をまとめると以下のとおりです。

- 遺言書本文⇒自署が必要

- 財産目録⇒自署しなくてOK

財産目録(遺産の明細)について、具体的に以下の方法が認められることになりました。

①パソコンで遺産の明細書を作成

②不動産の登記事項証明書を添付

③預貯金の通帳口座のコピーを添付

ただし、これらの財産目録には、遺言者が署名押印する必要があります。

これらの作成方法のイメージは以下のとおりです。

このような方式の緩和により、自書しなければならない部分が減り、文字をたくさん書く労力が軽減しました。

〈改正ポイント⑤〉自筆証書遺言を自分で保管しなくてよくなった

従来の相続法によると「自筆証書遺言」は自ら保管しなければならないため、災害や不注意により滅失・紛失したり、隠匿や改ざんされる恐れもありましたが、今回の改正相続法により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、そのようなリスクを回避することが可能になりました。

また、法務局で保管している遺言については、偽造、変造等のリスクがないため、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。

この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が不要になることも大きなメリットです。

検認手続とは、遺言の内容等を相続人に知らせ、家庭裁判所で遺言書等の形状を確認して偽造、変造などを防止するために行われるものですが、保管制度を利用した場合は、この検認手続を省略することができます。

検認手続では、申立書と必要書類を合わせて家庭裁判所に提出しなければならないなど、煩雑な作業が必要で、また、手続きには数ヶ月の期間がかかります。

自筆証書遺言の保管制度について、利用の有無を比較すると次のとおりになります。

保管申請は遺言者自らが行わなければなりません

保管申請は、遺言者自らが「遺言保管所=法務大臣が指定した法務局」に自筆証書遺言を持ち込み、申請しなければなりません。遺言者自身が作成した遺言書に間違いないか確認するため、本人確認もその場で行われます。

なお、遺言者の気が変わったとき、内容を変更したいときなど、一定の手続きを経ればいつでも遺言書の返還を求めることができます。

遺言書はデータ管理されるため、いつでも閲覧請求できる

遺言保管所では、遺言書原本が災害などによって滅失するリスクに備えて、データ化して保管されるので、遺言者は、いつでも遺言書情報の閲覧を請求することができます。

なお、閲覧の請求には遺言者自身が出頭する必要があり、その場で本人確認が行われます。

関係相続人等から情報開示請求ができる

遺言書の保管申請を行った遺言者が死亡した後、その相続人等は遺言書に関する情報がまとめられた「遺言書情報証明書」の交付請求を行うことができます。

遺言の有無、内容を秘匿しておきたい遺言者の気持ちに配慮され、関係相続人からの交付請求は、遺言者の死亡後でないとできないことになっています。

交付請求ができる関係相続人とは、主に以下のとおりです。

①遺言者の相続人

②遺言に受遺者として記載された者又はその相続人

③遺言で遺言執行者として指定された者

〈改正ポイント⑥〉遺留分制度の見直し

遺留分制度について、改正相続法では主に以下2点のポイントが改正されました。

- 遺留分請求権が「目的物の返還請求権」から「金銭の支払請求権」となった

- 曖昧だった遺留分の算定方法を明確化された

従来の相続法からある遺留分制度を知っていなければ、改正ポイントの理解が難しいため、まずは「遺留分」について説明したいと思います。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に最低限保証された遺産に対する権利です。

遺留分があれば、仮に遺言書で「全財産を相続人である長男Aに相続させる」とした場合でも、他の相続人は法律で決められた遺留分相当額まで、長男Aに権利行使することができます。

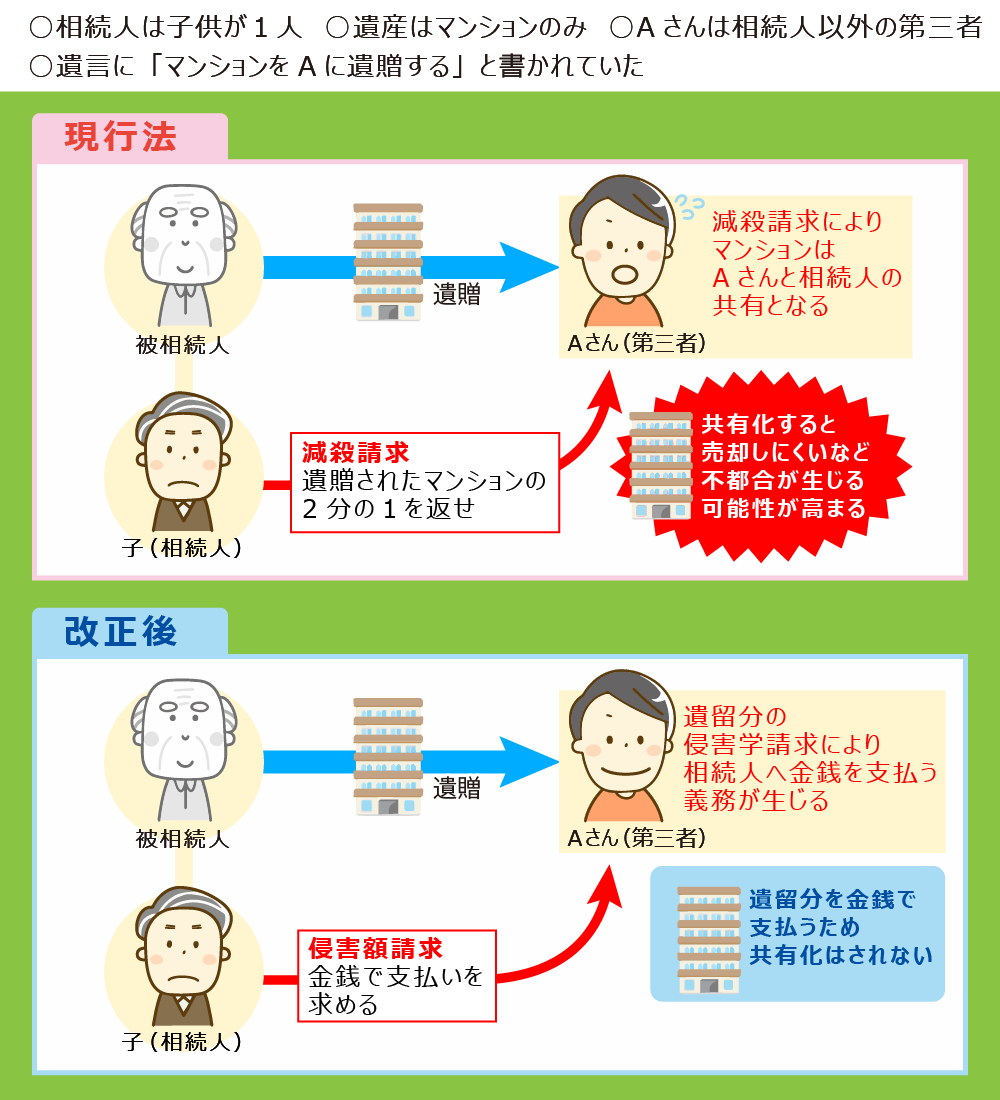

「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使することを「遺留分減殺請求」といい、従来の相続法では、この権利行使は目的物の返還請求とされていたため、権利行使されると遺留分権利者と受遺者で目的物が共有状態となり、様々な問題が生じていました。

例えば、事業承継のために会社で必要な不動産と株式を後継者に相続させるような場合に、そうした不動産や株式が他の相続人と共有状態となれば、事業承継を円滑に行うことができません。

そこで改正相続法では、遺留分権利者が行使できるのは、受遺者(受贈者)へ対する金銭の支払請求としたため、目的物が共有になるというような問題は生じなくなりました。

請求権の内容に合わせて呼称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ変更されました。

改正法を事例に当てはめたイメージは以下のとおりです。

遺留分の算定方法が明確に

従来の相続法では、相続人が被相続人から生前に受けた贈与などの特別受益については、何十年前のものでも遺留分額の算定に含め計算されていましたが、改正相続法では、「相続開始前10年間にしたものに限る」取扱いに変更されました。

遺留分について相続トラブルや裁判になる場合、過去に行われた贈与(特別受益)を遺留分の算定にどこまで含めるかが争点になることが多かったため、10年で区切ることで請求できる(される)額が予測でき、かつ明確になったことで早期解決の一因になると考えられています。

〈改正ポイント⑦〉相続の効力等に関する見直し

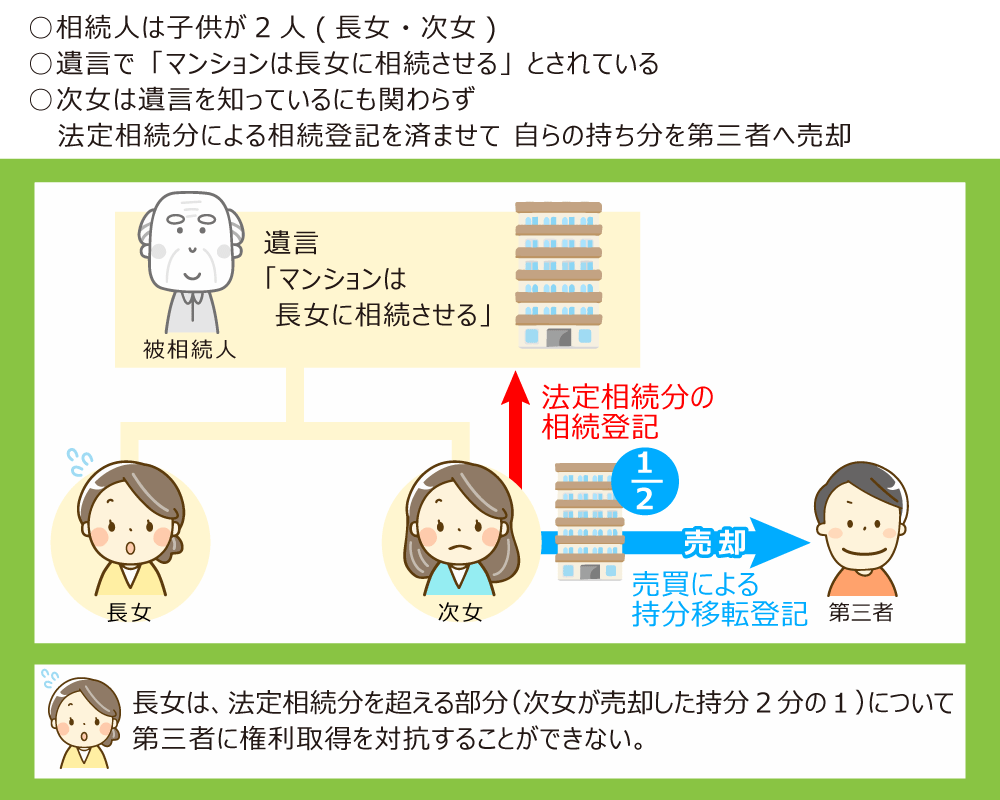

登記等の対抗要件が必要に

改正相続法では、法定相続分を超える権利を相続した者は、取得に至った原因(遺言、遺産分割協議など)に関わらず、法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、登記や登録などの手続きをしていなければならないということになりました。

改正法を事例に当てはめたイメージは以下のとおりです。

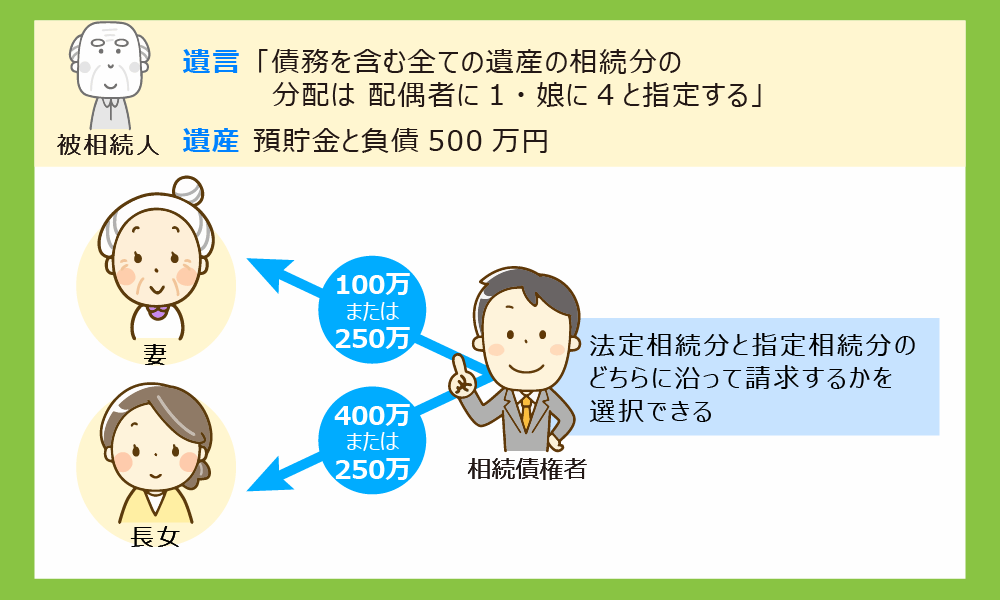

相続債権者の立場を明確に

従来から、判例の見解により、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の割合に縛られないとされていましたが、改正相続法では、そのような見解を明文化するべく、「相続分の指定がされた場合の債権者の立場について」以下のような規定が設けられました。

1)債権者は指定された相続分に縛られることなく、各相続人に法定相続分に応じて請求できる

2)ただし、その債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。

明文化された相続債権者の立場のイメージは以下のイラストのとおりです。

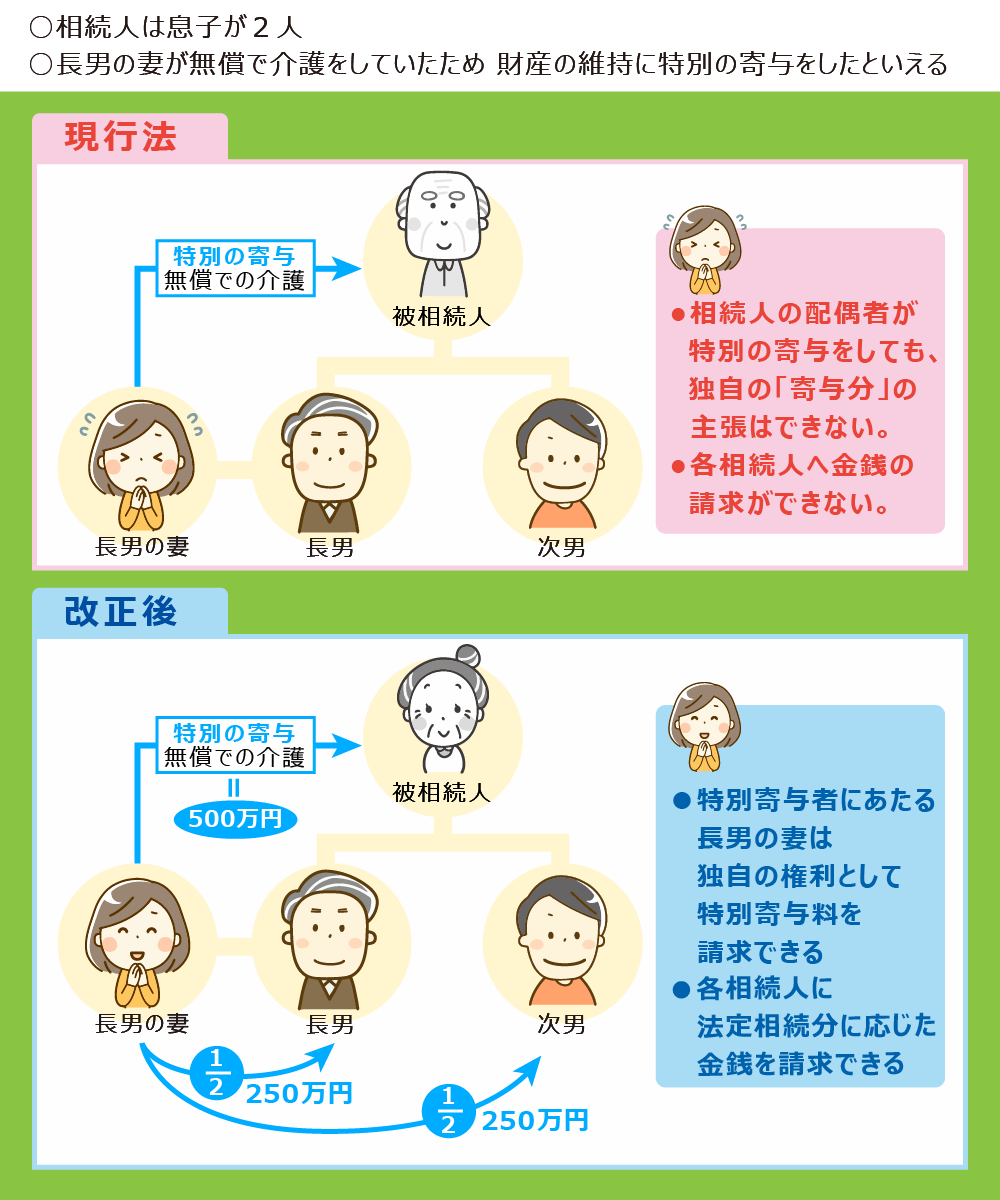

〈改正ポイント⑧〉相続人以外の者の貢献を考慮

従来の相続法でも「寄与分制度」はありましたが、寄与分が主張できるのは、相続人に限られているため、亡くなった人の療養看護等をした人が相続人でなければ、報われないケースがありました。

例えば、長男の妻が、長男の父親(義父)を介護しているようなケースです。

このような場合、長男の妻は相続人ではないため、義父が亡くなって相続が発生しても、療養看護等の貢献を相続分に反映させる仕組みがなく、相続分配が不公平な結果となることもありました。

相続人以外の者の貢献を反映

改正相続法では、被相続人の相続人以外の親族が、無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加があった場合、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払いを請求できるようになりました。

改正法を事例に当てはめると以下のようになります。

3章 相続法の法律改正施行スケジュール

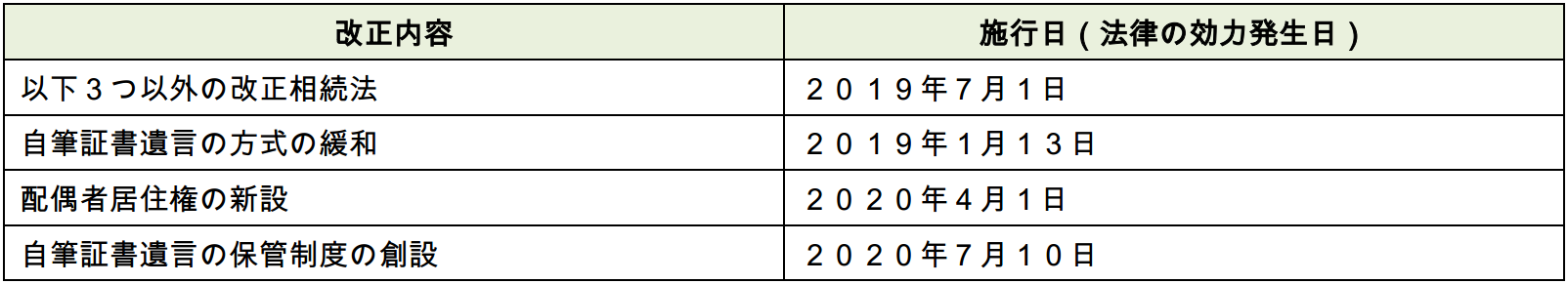

最後に改正相続法の効力が発生する「施行日」はいつになるのか確認しておきましょう。

改正された相続法の多くは2019年7月1日に施行されましたが、項目によっては施行時期が段階的となっているため注意が必要です。

自筆証書遺言の「方式の緩和」と「保管制度の創設」の施行日にタイムラグがあることから、2019年1月13日以降に緩和された方式で自筆証書遺言を作成しても、自筆証書遺言の保管制度を利用できるのは、2020年7月10日以降になるため注意が必要です。

まとめ

相続法改正のポイントについて、ご理解いただけましたでしょうか。

今回の改正は、今後の相続のあり方に大きな影響を与えるものとなっています。

既に相続対策を済ませている方も、改正法による影響を受ける可能性もあるので注意が必要です。

また、相続対策を未だ行われていない方は、此度の改正を良いきっかけとして、ご両親やご自身の相続について一度検討されてはどうでしょうか。

相続に関わる専門家として、相続が原因でトラブルになり、金銭的、精神的に疲弊する方が一人でも減ることを祈っています。

よくあるご質問

相続に関する法律の改正は?

令和元年7月1日より以下のように相続法が改正されました。

・配偶者居住権の保護

・特別受益の持戻し免除の意思表示の推定

・預貯金の仮払い制度

・自筆証書遺言の方式の緩和

・自筆証書遺言を自分で保管しなくてよくなった

・遺留分制度の見直し

・相続の効力等に関する見直し

・相続人以外の者の貢献を考慮

▶相続法改正について詳しくはコチラ民法の相続法改正の施行日はいつ?

相続法改正の施行日は令和元年7月1日です。

▶相続法改正について詳しくはコチラ