- 飼い主が亡くなると、ペットは誰が引き取るのか

- 飼い主が高齢になったときにペットのためにしておきたいこと

高齢者がペットを飼っている場合、どうしても自分がペットより先に亡くなるリスクが生じます。

飼い主が突然亡くなった場合や、介護施設へ入所することになった場合、残されたペットの行き場が問題となることがあります。

実際、飼い主の死亡によりペットが保健所に引き取られ、やむを得ず殺処分となるケースもゼロではありません。

大切な家族であるペットを守るためには、飼い主が元気なうちに、もしものときの備えをしておきましょう。

本記事では、飼い主の死亡時にペットがどうなるのか、また高齢になったときに備えておきたい具体的な対策について解説します。

目次

1章 飼い主が死亡するとペットはどうなる?

ペットは法律上「物」として扱われるため、飼い主が亡くなった場合、そのペットは相続財産の一部として取り扱われます。

ただし、実際には、感情や命がある存在であるため、故人と親しい人物が引き取ったり、引き取り手を探したりすることが一般的です。

飼い主が亡くなったときのペットの引き取り手は、主に以下の通りです。

- 家族・親族が引き取る

- 里親を探す

- 専用の施設に預ける

- 引き取り先がいない場合には保健所に引き取られる

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1 家族・親族が引き取る

最も一般的なのは、同居していた家族や近親者がそのまま引き取って世話を続けるケースです。

家族や親族もペットへの愛情がある場合、自然な流れで引き取られることが多いでしょう。

ただし、飼い主が単身世帯であったり、相続人との関係が疎遠だったりする場合は、引き取り手が見つからないこともあります。

また、高齢者の飼い主が亡くなった場合、遺された家族も高齢であるなどの理由で引き取れないというケースもあり得ます。

1-2 里親を探す

家族や親族が引き取れない場合、知人や友人を含めて新しい飼い主を探すことになります。

ペットが高齢であったり、特別なケアが求められたりするケースでは、里親探しが難しい場合もあるかもしれません。

近年では、ペット専門の里親マッチングサイトや、SNSを通じて里親を募集するケースも増えているので、有効活用していきましょう。

1-3 専用の施設に預ける

ペットの引き取り先が身近に見つからない場合には、老犬・老猫ホームや動物保護施設などに、ペットを引き取ってもらうことも検討しましょう。

このような施設では、高齢の犬猫や飼育が難しいペットでも引き取ってくれる場合があります。

ただし、ほとんどの施設は、受け入れに際して費用が発生するので、事前に費用や契約内容を確認することが大切です。

1-4 引き取り先がいない場合には保健所に引き取られる

非常に残念なことですが、引き取り手が見つからなかった場合、最終的には自治体の保健所に引き取られることになります。

保健所では一時的な保護を行った後、譲渡会などで新たな飼い主を探す取り組みもあります。

しかし、譲渡が難しいと判断された場合には、殺処分となる場合もあります。

このような事態を防ぐためには、飼い主が生前に信頼できる人に相談し、ペットを託す準備をしておくことが大切です。

2章 飼い主が高齢になったときにしておきたい6つのこと

ペットを飼っている方は、自分に何かあったときに備え、元気なうちから以下のような対策をしておくと良いでしょう。

- ペットに関する情報を整理しておく

- ペットの引き取り手を探す

- ペット連れで入れる老人ホームを探す

- 負担付贈与契約や家族信託の利用を検討する

- ペット信託を利用する

- 死後事務委任契約を利用する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 ペットに関する情報を整理しておく

まずは、ペットに関する基本情報を紙やデータでまとめておきましょう。

以下のような情報をまとめておくと、ペットを引き取ってくれた方も飼育しやすくなるはずです。

- 種類

- 年齢

- 健康状態

- ワクチン接種歴

- 食事の好み

- かかりつけの動物病院

- その他、飼育に関わる情報

上記の情報はペットが年齢を重ねるにつれ、変わってくるものもあるでしょう。

そのため、必要に応じて、情報を更新しておくと安心です。

2-2 ペットの引き取り手を探す

将来、自分で飼育できなくなったときのために、信頼できる引き取り手を探しておきましょう。

家族や親族、友人など、ペットの性格や世話の手間を理解してくれる人がいれば何かあったときでも安心です。

可能であれば、自分が元気なうちに一度預けてみて、ペットとその人物の相性を確認するのも良いでしょう。

また、引き取り手を探す際には「恐らく引き取ってくれるだろう」などと自己判断するのではなく、きちんと相手の意志を確認することが大切です。

場合によっては、負担付贈与や負担付死因贈与契約を結ぶこともご検討ください。

2-3 ペット連れで入れる老人ホームを探す

近年では、ペットと一緒に入居できる老人ホームやサービス付き高齢者住宅も増えつつあります。

こういった施設に入所できれば、生活や飼育のサポートを受けつつ、ペットと一緒に暮らしやすくなります。

ただし、ペット連れで入れる老人ホームであっても、受け入れ可能なペットの条件を設定している場合があるので、確認しておきましょう。

例えば、小型犬限定としていたり、入所できる頭数に入居者ごとの上限を設けていることもあります。

自分のペットは条件を満たしているかについて、確認しておくことを強くおすすめします。

2-4 負担付贈与契約や家族信託の利用を検討する

自分の死後、ペットの飼育費用を用意しておきたいのであれば、負担付贈与契約や家族信託の利用も検討しましょう。

負担付贈与とは、「この犬をきちんと飼ってくれることを条件に、500万円を贈与する」などといった契約です。

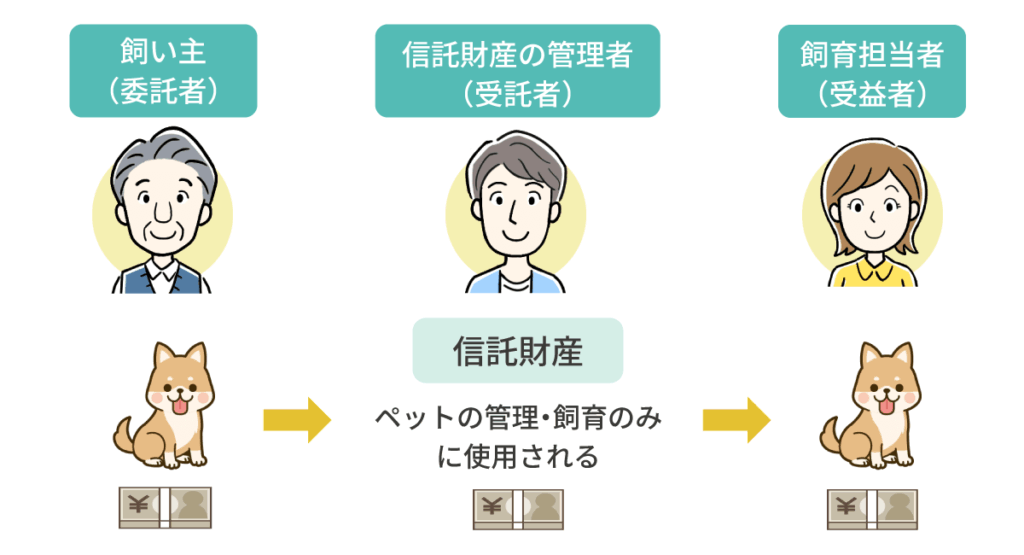

また、信頼できる家族がいる場合には、家族信託を活用して、ペットの飼育費を信託財産として管理してもらう方法もあります。

家族信託を利用すれば、ペットの飼育をしてくれる方に、定期的に費用を渡せます。

2-5 ペット信託を利用する

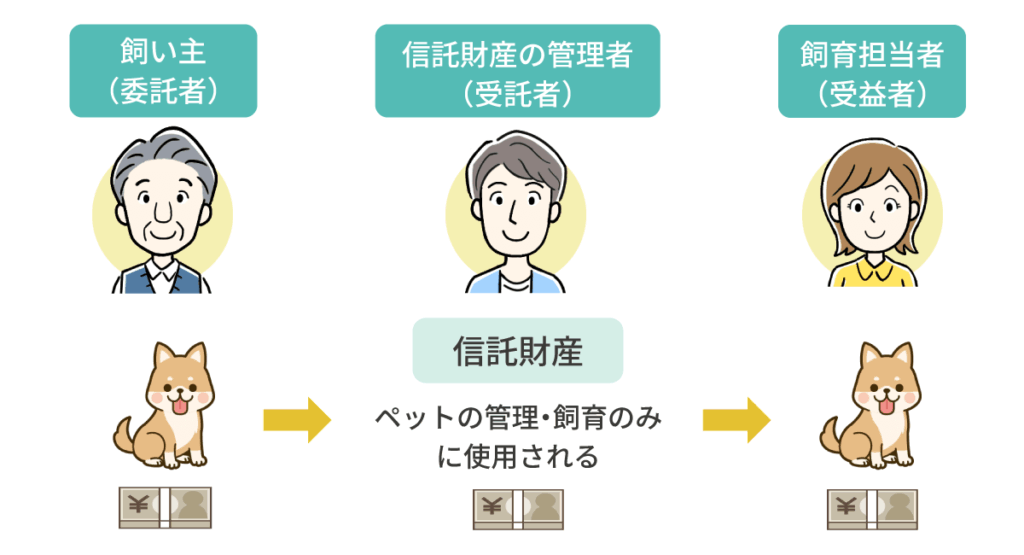

家族以外に世話を頼む場合や、飼育費用の使途をきちんと管理したい場合には、ペット信託もおすすめです。

ペット信託とは、信託会社などに飼育費用を預け、受託者に飼育費用を定期的に渡してもらい、ペットの世話をしてもらう仕組みです。

信託監督人を設定すれば、適切に資金が使われているかや、契約通りの飼育が行われているかも確認できます。

2-6 死後事務委任契約を利用する

死後のペットの世話や引き渡しについては、死後事務委任契約を利用することも可能です。

死後事務委任契約とは、死亡届の提出や葬儀の手配、ペットの世話や引き渡しなどを生前に委任しておく契約です。

頼れる家族や親族がいない場合や遺族の負担を減らしたい場合には、利用を検討しましょう。

まとめ

ペットは飼い主にとってかけがえのない存在であり、最後まで責任をもって面倒をみるべき存在でもあります。

しかし、高齢になると自身の健康や生活の変化により、思い通りに世話ができなくなる可能性もあるでしょう。

飼い主が元気なうちにペットの情報を整理し、引き取り先や信託契約、死後事務委任契約などの備えをしておくことで、ペットも安心して暮らせるはずです。

ペットを飼っている方の備えにはいくつか方法があるので、自分に合った方法を選択しましょう。

グリーン司法書士法人では、信託契約や死後事務委任契約についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。