- 成年後見人の費用を払う人物

- 成年後見人の申立て費用・報酬を払えないときの対処法

- 成年後見人の報酬を抑える方法

成年後見制度を使いたいと思っても、「費用が払えないかもしれない」という理由で立ち止まってしまう方は少なくありません。

成年後見に必要なお金は、申立て時にかかる費用と、制度開始後に発生する成年後見人の報酬に分かれますが、どちらも必ず自己負担しなければならないわけではありません。

収入や資産が少ない場合でも、法テラスの立替制度や自治体の助成、生活保護の活用など、費用負担を軽減する仕組みが用意されています。

また、家族が後見人になることで報酬を抑えられるケースや、将来的な負担を見据えて別の制度を検討する考え方もあります。

本記事では、成年後見の費用や報酬が払えないときに選べる具体的な対処法を解説します。

目次

1章 成年後見人の費用を払う人物は誰?

成年後見制度を利用する際の費用は、①申立て費用と②成年後見人に払う報酬の2種類に分けられます。

それぞれ費用を支払う人物が異なるので、詳しく見ていきましょう。

1-1 申立て費用は申立人が払う

申立て費用の負担者は、申立人です。

手数料等の実費は制度開始後に被後見人へ請求できる一方、専門家へ依頼した際の報酬は原則として申立人の自己負担になります。

申立費用の内訳および相場は、下記の通りです。

| 費用の内訳 | 相場 |

|---|---|

| 申立費用 | 800円 |

| 郵便切手代 | 3,270~4,210円 |

| 登記費用 | 2,600円 |

| 鑑定費用 | 10~20万円(かからない場合もある) |

| 診断書の発行費用 | 数千円程度 |

| 本人の住民票・戸籍謄本発行手数料 | 数百円~ |

| 後見制度未登記であることを示す証明書発行手数料 | 300円 |

| 司法書士・弁護士へ支払う報酬 | 15~25万円 |

| 財産を示す書類の発行手数料 | 数百円~数千円程度 |

| 合計 | 16万~47万円程度 |

1-2 成年後見人への報酬は被後見人が払う

成年後見人の報酬を負担する人物は、被後見人です。

専門職が選任された場合に報酬が発生し、その支払いは被後見人の財産から行うのが原則です。

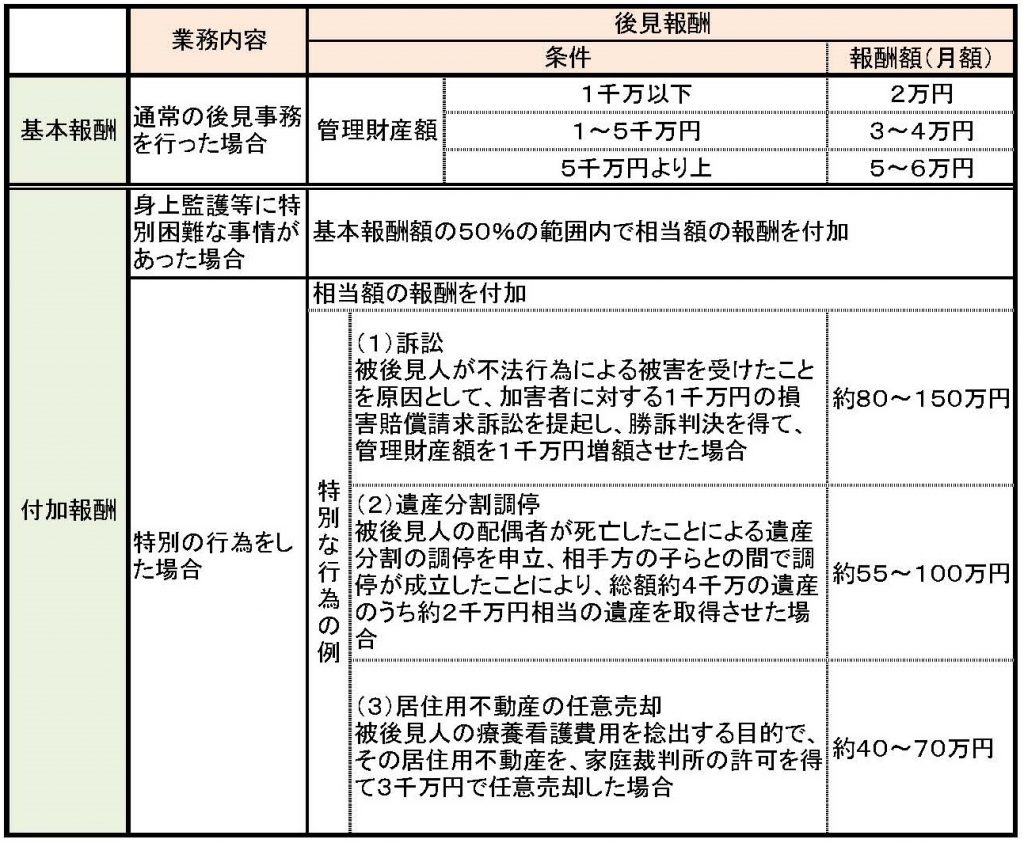

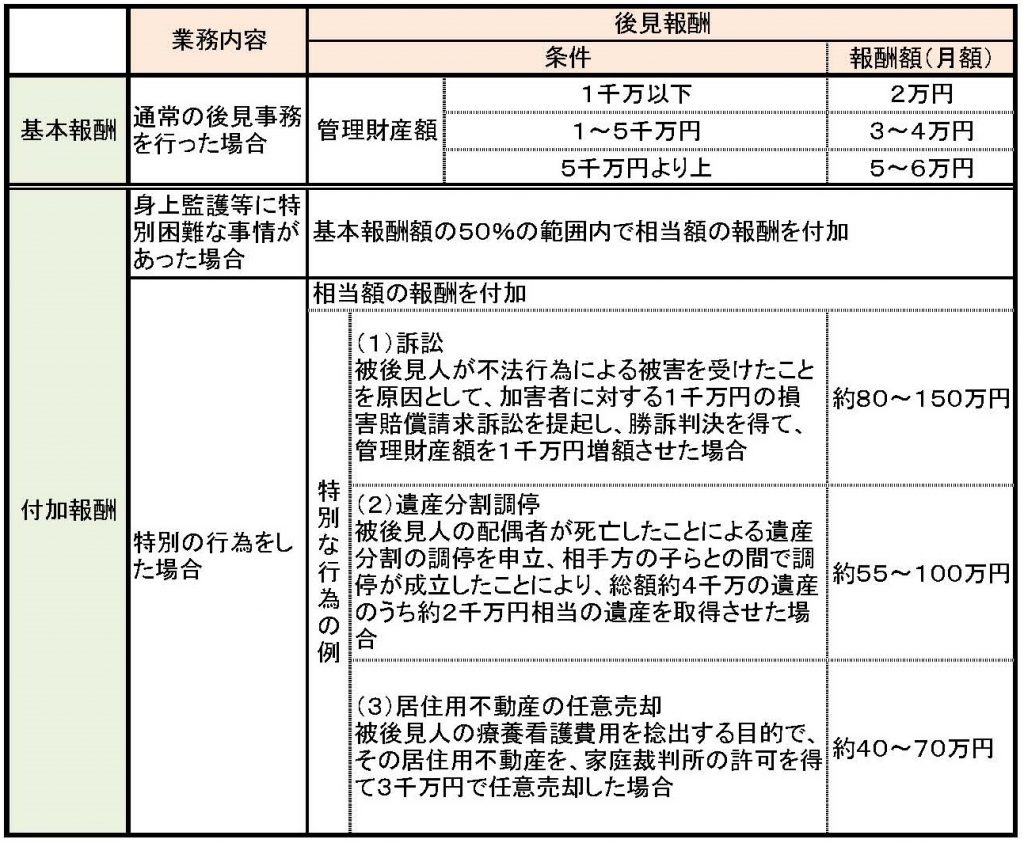

成年後見人に支払う報酬相場は、下記の通りです。

そのため、親が認知症になり判断能力を失い、成年後見制度を利用する場合、申立人である子供が負担する費用は実質的には申立時の専門家への依頼費用のみともいえるでしょう。

2章 成年後見人の申立て費用が払えないときの対処法

成年後見人の申立て費用を払えない場合は、下記の方法で対処しましょう。

- 被後見人の家族や親族が払う

- 法テラスによる立替払いを利用する

- 自治体の成年後見制度利用支援事業を利用する

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1 被後見人の家族や親族が払う

被後見人の資産が少ない場合や認知症により判断能力を失っていて資産が凍結されている場合は、被後見人の家族や親族が申立て費用を負担するケースもあります。

ただし、制度の利用開始後に被後見人に申立て費用を請求することも可能です。

2-2 法テラスによる立替払いを利用する

申立人や被後見人に資産がない場合、法テラスによる立替払いを利用できる場合があります。

法テラスとは、収入・資産が一定水準以下の人に対して安価で弁護士や司法書士によるサービスを提供する組織です。

法テラスに成年後見制度を依頼した場合、相談料は無料、実費と着手金で10万円程度で申立て手続きの代行を依頼できます。

加えて、法テラスは安価で成年後見制度の申立てを代行してくれるだけではなく、費用の立て替え払いに応じてくれることもあります。

まとまった費用を用意できない場合は、法テラスの利用も検討しましょう。

ただし、法テラスの利用には収入・資産要件が設定されているので、希望したすべての人物が利用できるわけではありません。

2-3 自治体の成年後見制度利用支援事業を利用する

自治体が実施している成年後見制度利用支援事業を利用すれば、申立て費用の負担を軽減できる可能性があります。

成年後見制度利用支援事業とは、申立て費用や成年後見人の報酬を払うことが難しい人でも制度を利用できるよう支援する事業です。

支援内容や支援を受けるための条件は、自治体によって異なるので、お住まいの地域で実施されている成年後見制度利用支援事業を確認してみると良いでしょう。

3章 成年後見人の報酬が払えないときの対処法

成年後見制度の利用を開始した後にかかる成年後見人への報酬が払えない場合は、自治体による助成制度や公益信託成年後見助成基金の利用も検討しましょう。

成年後見人への報酬が払えないときの対処法は、主に下記の通りです。

- 家族や親族が後見人になり報酬を受け取らない

- 費用負担命令を申し立て、家族や親族が報酬を支払う

- 自治体による成年後見人の報酬助成制度を活用する

- 被後見人が生活保護を受けられるようにする

- 公益信託成年後見助成基金を利用する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 家族や親族が後見人になり報酬を受け取らない

家族や親族が成年後見人になれば、そもそも報酬を発生させなくて済みます。

ただし、成年後見制度の場合、誰が後見人になるかを最終的に決定するのは家庭裁判所です。

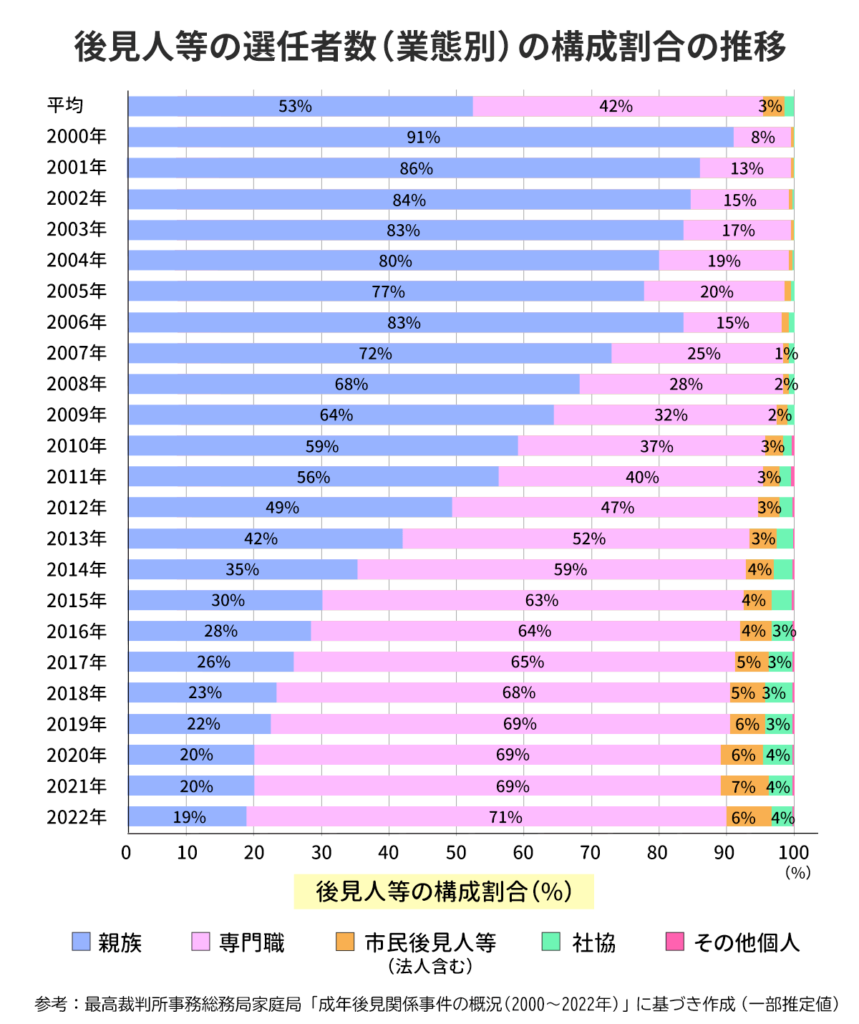

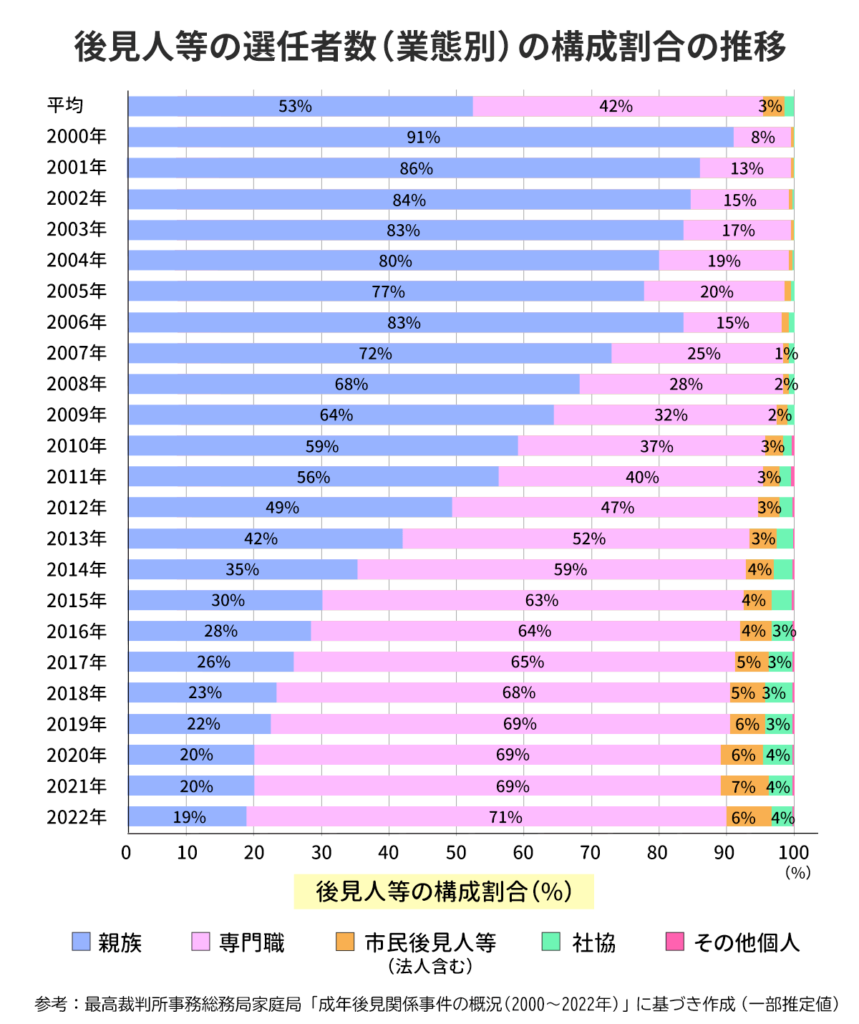

加えて、最近の裁判所の傾向では弁護士や司法書士など専門職後見人が選任される割合が高まっています。

上記のように、近年では専門職が成年後見人が選ばれるケースが7割以上となっています。

そのため、希望しても家族や親族が後見人になれない可能性が高いことは理解しておきましょう。

3-2 費用負担命令を申し立て、家族や親族が報酬を支払う

被後見人の資産が少なく成年後見人の報酬を払えない場合は、家族や親族が報酬を負担するケースもあります。

家族や親族が報酬を負担する場合、申立人が家庭裁判所に費用負担命令を申し立てなければなりません。

申立が認められると、家族や親族などの関係者が成年後見制度の費用を負担することとなります。

3-3 自治体による成年後見人の報酬助成制度を活用する

本記事の2章で紹介した成年後見制度利用支援事業は、申立て費用だけでなく、月額報酬や付加報酬の補助をしてくれる場合もあります。

報酬の助成制度についても、自治体によって利用要件や助成金額が異なり、大阪市では下記のように設定されています。

- 在宅の場合:月額2万8,000円まで

- 施設入所の場合:月額1万8,000万円まで

成年後見制度利用支援事業を活用したい場合は、被後見人がお住まいの地域の保健福祉センターなどに相談しましょう。

3-4 被後見人が生活保護を受けられるようにする

被後見人に資産がないのであれば生活保護を受給し、生活保護費から成年後見人に支払う費用を捻出することも検討しましょう。

成年後見制度自体は生活保護を受けていても利用できますし、むしろ生活保護受給者が成年後見制度を申し立てれば、申立て費用の免除を受けられる場合もあります。

被後見人に資産や収入がない場合は、利用を考えてみても良いでしょう。

3-5 公益信託成年後見助成基金を利用する

公益社団法人である「成年後見センター・リーガルサポート」では、成年後見制度の利用を助けるための公益信託成年後見助成基金を用意しています。

公益信託成年後見助成基金は他の制度と同様に、被後見人が成年後見人への報酬を払えない場合に利用できます。

4章 成年後見人の報酬を抑えたいなら家族信託を活用しよう

成年後見制度は一度利用を開始すると、原則として被後見人が亡くなるまで利用をやめることができません。

仮に10年間、毎月3万円の後見人報酬がかかり続けると、総額360万円にものぼります。

成年後見制度のランニングコストを抑えたいのであれば、家族信託の利用も検討しましょう。

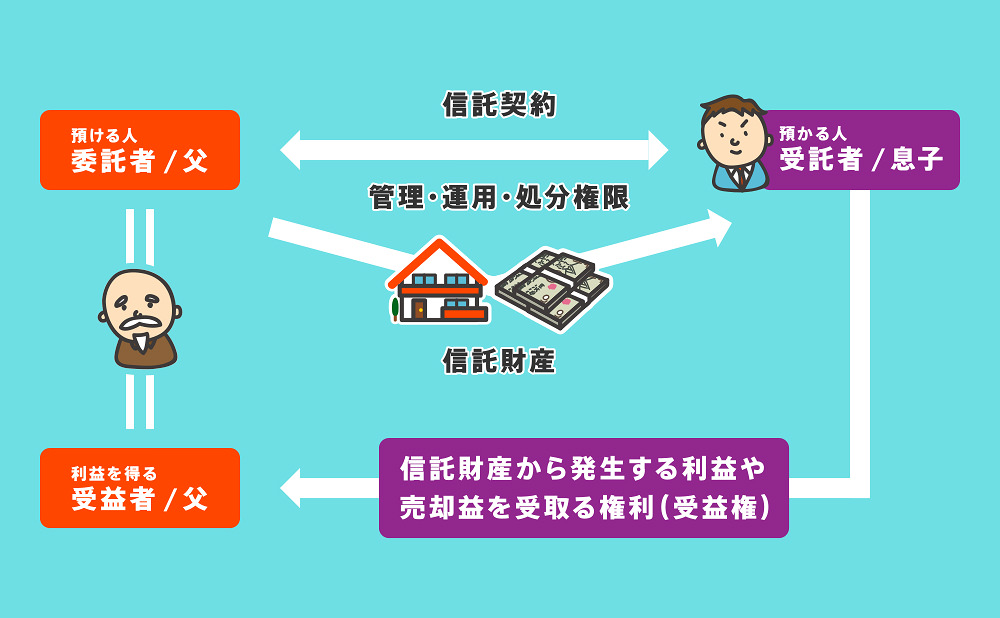

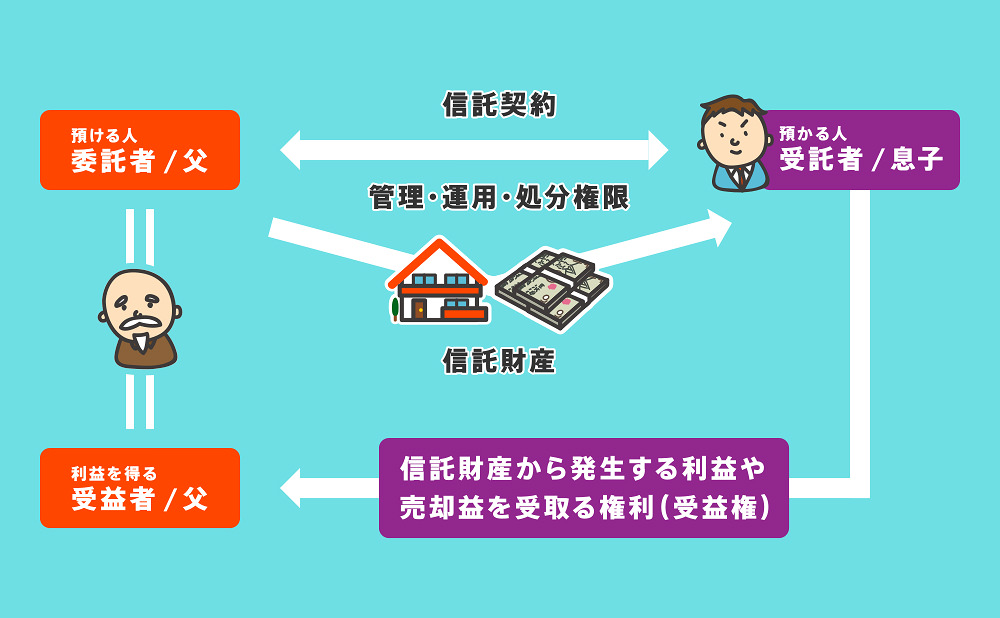

家族信託とは、信頼する家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度です。

家族信託を利用すれば、家族が財産の管理や運用、処分をするため、受託者に報酬が発生しないように契約を結べます。

加えて、家族信託は成年後見制度よりも柔軟な財産管理を行えるため、自宅の売却やリフォーム、賃貸不動産の管理や運用、処分も行いやすくなる点がメリットです。

家族信託の契約内容を考え、実行する際には、専門的な知識や経験が必要なので、まずは家族信託に精通した司法書士や弁護士に相談してみるのが良いでしょう。

【重度の認知症になると家族信託を利用できない】

重度の認知症になり判断能力を失ってしまうと、家族信託を利用したくてもできないのでご注意ください。

家族信託を利用するには、委託者本人の判断能力が必要だからです。

重度の認知症になり判断能力を失った場合、本人の財産管理をするには成年後見制度を利用するしかありません。

認知症の症状は急に進行することもあるため、心配な症状が出てきた段階で医師の診察を受ける、専門家に相談することを強くおすすめします。

まとめ

成年後見制度を利用する際には、①申立て費用と②成年後見人に支払う報酬の2つの費用がかかります。

申立て費用は申立人が支払うことが一般的ですが、制度の利用開始後に被後見人に請求することも可能です。

成年後見人に支払う報酬を捻出できない場合は、成年後見制度利用支援事業の利用や被後見人が生活保護を受給することも検討しましょう。

また、認知症の症状が軽度であれば成年後見制度に頼らず家族信託を活用すれば、ランニングコストを大幅に抑えられる可能性もあります。

認知症の症状が進行すると、家族信託を利用できなくなってしまうので、できるだけ早めに司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、家族信託など認知症対策について相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

成年後見制度を利用したいもののお金がない人はどうすれば良いですか?

成年後見制度を利用したいが報酬を支払えない場合には、以下の方法を試しましょう。

・被後見人の家族や親族が払う

・法テラスによる立替払いを利用する

・自治体の成年後見制度利用支援事業を利用する生活保護受給者の成年後見制度の報酬は誰が払うのですか?

生活保護受給者の場合、成年後見制度の報酬は生活保護費から払われることが一般的です。

万が一、被後見人に財産がない場合には、自治体が支援を行う場合もあります。成年後見人の費用を払えない場合はどうなりますか?

本人や家族の所得が少ない場合は、法テラスの費用立替制度を利用できます。

他にも、自治体によっては成年後見制度利用支援事業を利用できる場合もあります。