養子縁組とは、血縁関係のない人同士で親子関係を発生させる制度です。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

特別養子縁組は主に養子を受け入れるときに使用されるのに対し、普通養子縁組は以下のように様々なケースで使用されます。

- 再婚相手の子と自分の間に親子関係を発生させるため

- 婚姻関係のない女性との間の子供と法律上の親子関係を発生させるため

- 特定の人物に財産を相続させるなど相続対策のため

上記のようなケースでは、特別養子縁組ではなく普通養子縁組を選択しましょう。

本記事では、普通養子縁組をする条件や手続きの流れを解説していきます。

目次

1章 養子縁組について

まず、手続きをする前に「養子縁組とはなにか」について知っておきましょう。この章では養子縁組についての基礎知識を解説します。

1-1 養子縁組とは

「養子縁組」とは、血縁関係のない人同士に親子関係を発生させる制度です。養子縁組をすることによって、血のつながった親子と何ら変わりない親子関係であることを法的に認められます。

養子縁組は次のようなケースで利用されることがほとんどです。

- 養子を迎え入れる

- 再婚相手の連れ子がいる

- 婚姻関係のない女性との間の子供と法律上の親子関係を発生させる

「養子縁組をしなくても、戸籍や名字は同じにできるし法的な親子関係なんて必要?」と思う方もいるかも知れませんが、相続など親子関係がないと困る場面は多くあります。

将来遺産を相続したいと考えているのであれば、養子縁組を検討するのが良いでしょう。

1-2 養子縁組には2種類ある

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの種類があります。この2つの大きな違いは「実の親との間に、親子関係が続くかどうか」です。

1-2-1 普通養子縁組の場合は親子関係が継続する

普通養子縁組をしても生みの親との間に法的な親子関係は継続します。

そのため養子には、養子縁組をした親(養親)と生みの親(実親)両方に法的な親子関係が発生することとなります。

1-2-2 特別養子縁組の場合は親子関係が継続しない

特別養子縁組をすると、生みの親(実親)との親子関係は消滅します。

なぜなら特別養子縁組は、一般的に利用されるものではなく、虐待、育児放棄など実親が子どもを育てることが困難になったケースなどを想定したものだからです。

この記事では、一般的に利用される「普通養子縁組」について解説していきます。

1-3 養子縁組が行われる目的

先ほど解説したように、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、それぞれ養子縁組の目的も変わってきます。

養子縁組が行われる目的の例は、下記の通りです。

| 養子縁組の種類 | 目的の例 |

| 普通養子縁組 |

|

| 特別養子縁組 | 子の福祉のため |

2章 普通養子縁組の条件

手続きを始める前に、普通養子縁組が成立するかどうか確認しておきましょう。普通養子縁組の条件は以下の通りです。

【必須条件】

- 養親が成人していること

- 養子が養親より年下であること

- 叔父や叔母などの尊属でないこと

【特別なケースにおける条件】

■未成年の養子の場合

- 家庭裁判所の許可が下りていること

- 既婚者の場合は、夫婦共同で養親になること

- 15歳未満の場合は法定代理人の承諾があること

■その他の場合

- 既婚者が単独で養子縁組をする場合は配偶者の同意があること

- 後見人が被後見人と養子縁組する場合は家庭裁判所の許可が下りていること

- 外国人を養子縁組をする場合は家庭裁判所の許可が必要なケースが有る

上記のような条件があるものの、実際のところそれほど難しいものはありません。家庭裁判所や法定代理人の許可が必要な場面もありますが、許可が下りないことはよっぽどの事情がない限りありません。

なお、養子縁組の許可について詳しくは後述します。

3章 普通養子縁組の手続きの流れ

養子縁組をする際に養子が「未成年」か「成人」かで手続きの流れが異なります。具体的には「未成年」の場合には「家庭裁判所への養子縁組許可の申し立て」手続きが必要になるので、成人の場合よりステップが1つ多くなります。

では、普通養子縁組の具体的な手続について見ていきましょう。

STEP① 家庭裁判所への養子縁組許可の申立て

前章でも解説したとおり、未成年を養子縁組する場合、家庭裁判所の許可が下りていることが条件となります。そのため、許可を得るために家庭裁判所へ養子縁組許可の申立てをしなければいけません。

※養子が成人している場合は必要ありません。

申立はそれほど難しくはなく、以下の2ステップです。

① 養子縁組許可申立書を記入

② 養子縁組許可申立書と必要書類を揃えて居住地の家庭裁判所に提出

3-1-1 家庭裁判所への申立てする際の必要書類

必要書類は以下のとおりです。

上記表内に、裁判所が提供する養子縁組許可申立書の記入例と書式のダウンロードリンクを貼付しております。ぜひご利用ください。

3-1-2 家庭裁判所への申立てする際の費用

養子縁組許可の申立てにかかる費用は次のとおりです。

- 800円の収入印紙代

- 返送用の郵便切手代

- 申立人と養子、法定代理人の戸籍謄本発行の手数料

このとおりかかる費用は数千円程度です。

3-1-3 家庭裁判所の判断基準

「家庭裁判所から許可が下りなければ養子縁組ができない」となると、許可が下りるのかどうか不安になりますよね。また、どのような基準で判断しているのか気になるでしょう。

家庭裁判所の判断基準はおおむね以下のとおりです。

- 養親が養子縁組をする動機と目的

- 養親と実親の家庭事情や経済的事情

- 養親の年齢、職業、品行などは養子を監護教育するのに適しているか

- 養親と養子が良好な親子関係を築けるかどうか

上記のように家庭裁判所は、あくまで「養子縁組することで養子が適切な環境で過ごすことができるか」ということを考慮して判断します。

不当な動機・目的ではなく、養育に問題ない程度の経済力と家庭環境があれば許可はおりるため、過度に心配する必要はないでしょう。

参考までに許可が下りなかったケースも紹介します。

神職の後継者がいないために、社家の承継を目的とした未成年の養子縁組許可申し立て。養子となることで当該未成年者は後継ぎとして期待されるため、将来歩む道を制約される可能性があるとして申立てが却下された。(佐賀家裁・平成21年8月14日審判・家月62巻2号142頁)

STEP② 戸籍の届出

普通養子縁組は、戸籍の届出をすることで初めて親子関係が認められます。未成年を養子縁組する場合は、家庭裁判所の許可が下りた後に戸籍の届出をしなければいけません。なお、成人を養子縁組する際は戸籍の届出のみで問題ありません。

※養子が未成年の場合は家庭裁判所への養子縁組許可の申立が必要です。詳細は【STEP①】をご確認ください。

養子縁組における戸籍の届出は、養子縁組の当事者である養親または養子が、本籍地の市区町村に届出をします。なお、養子が15歳未満の場合は法定代理人による届出が必要なので注意しましょう。

3-2-1 戸籍の届出をする際の必要書類

戸籍の届出に必要な書類は以下のとおりです。

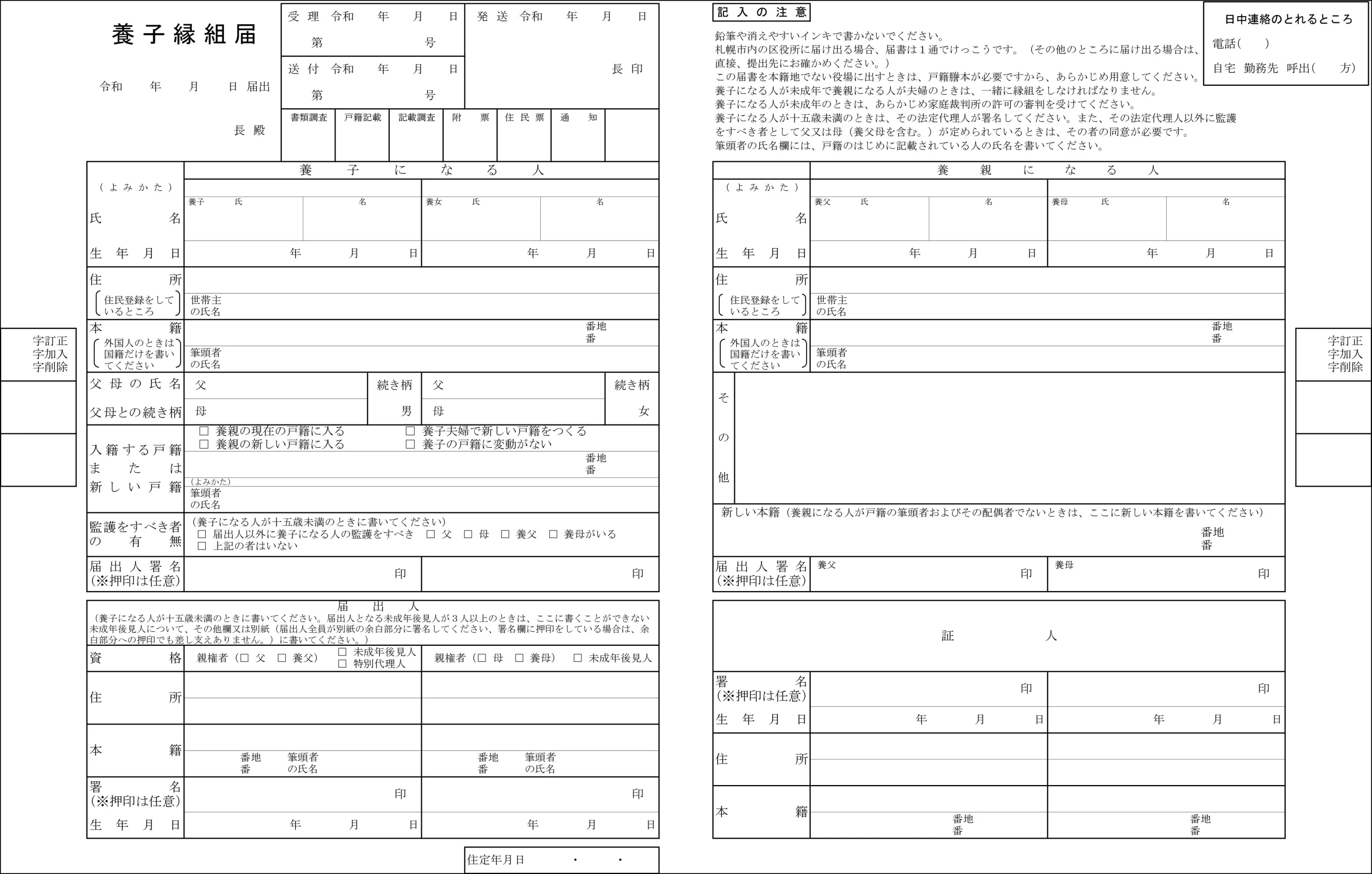

養子縁組届のサンプルは、下記の通りです。

届出としては婚姻届や離婚届と似ています。養子縁組届にも証人が必要ですが、こちらは友人や親など当事者以外であれば誰でも構いません。

3-2-2 戸籍の届出をする際の費用

養子縁組における戸籍の届出にかかる費用は「養親と養子の戸籍謄本発行の手数料」程度でしょう。その他に特段必要なお金はありません。

4章 養子縁組すると戸籍はどうなる?

養子縁組をした後の戸籍は、養子がすでに結婚しているかどうかで以下のように変わります。

| 養子が未婚 | 養親の現在の戸籍に入る |

| 養子が結婚していて戸籍の筆頭者になっている | 養親の氏を名乗って養子夫婦で新しい戸籍を作る |

| 養子が結婚して戸籍の筆頭者の配偶者になっている | 養子の戸籍は変化しない |

5章 養子縁組の手続きにかかる期間

養子縁組後に戸籍の証明を発行できるようになるまでには約1週間から10日ほどかかります。

年末年始の連休や複数の手続きを同時に行った場合には、さらに時間がかかる可能性もあります。

まとめ

ここまで、普通養子縁組の手続きについて解説してきました。普通養子縁組の手続きは複雑だと思う方もいらっしゃいますが、実はとても簡単です。

とはいえ、養子縁組をするということは「法的に家族が増える」ということです。

当然ですが、一度養子縁組をしたら、一方的に解消することはできません。解消への合意を得れない場合は、離婚と同様に裁判所で決着をつける必要があるので、しっかりと責任を持って親子関係を続けられるのかを慎重に考える必要があるでしょう。

また、養子縁組を行う背景には、相続税対策や相続トラブル対策のためということもあるかと思いますが、そのような場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談してから最終判断するようにしましょう。特に未成年者の場合、親権者が不在になってしまうなどの、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。

グリーン司法書士法人では、相続対策について豊富な実績があります。お気軽に無料相談をご利用ください。

よくあるご質問

-

普通養子縁組はなんのためにするの?

-

養子縁組とは、血縁関係のない人同士に親子関係を発生させる制度です。

養子縁組をすることによって、血のつながった親子と何ら変わりない親子関係であることを法的に認められます。

養子縁組をしなくても、戸籍や名字を同じにできますが、相続など親子関係がないと困る場面は多くあるので、将来遺産を相続したいと考えているのであれば、養子縁組を検討することをおすすめいたします。

▶養子縁組について詳しくはコチラ -

特別養子縁組と普通養子縁組の違いは?

-

特別養子縁組とは、養子になる子供と生みの親である実親との法的な親子関係を解消し、養子と養親が親子関係を結ぶ制度です。

普通養子縁組は特別養子縁組と異なり、養子になる子供と生みの親であつ実親との親子関係は解消せず、養親と養子も親子関係を商事させる制度です。>br> 詳しくは下記ページでご説明しております。

▶特別養子縁組についてはコチラ -

普通養子縁組の手続きの流れとは?

-

普通養子縁組する場合、戸籍の届出や必要書類を提出します。

なお、養子になる人物が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要です。

▶養子縁組について詳しくはコチラ -

普通養子縁組の手続きの必要書類は何?

-

普通養子縁組の手続き時に必要な書類は、下記の通りです。

・養子縁組届

・届出人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

・養子縁組許可審判書の謄本(養子が未成年の場合のみ)

・養親と養子の戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出をする場合は不要)

・養子縁組に関する配偶者の同意書(配偶者がいる場合のみ)

・外国の法律に関する資料(外国籍の人を養子縁組する場合のみ)

▶養子縁組について詳しくはコチラ