- 相続人廃除とは何か

- 相続人廃除となると代襲相続が発生するのか

- 相続人廃除の手続き方法

- 特定の相続人に遺産を相続させないようにする方法

相続人廃除とは、被相続人の意思および家庭裁判所の判断によって、特定の相続人から相続権を奪う制度です。

廃除された相続人に子供などの直系卑属がいる場合には、代襲相続が発生し、廃除された相続人の直系卑属が相続権を持ちます。

廃除された相続人だけでなく、その子供にも遺産を譲りたくない場合には、遺言書の作成や生前贈与、生命保険の活用などによる相続対策を行うと良いでしょう。

本記事では、相続人廃除すると代襲相続が発生するのかや、特定の相続人に遺産を相続させないようにする方法を解説します。

目次

1章 相続人廃除とは

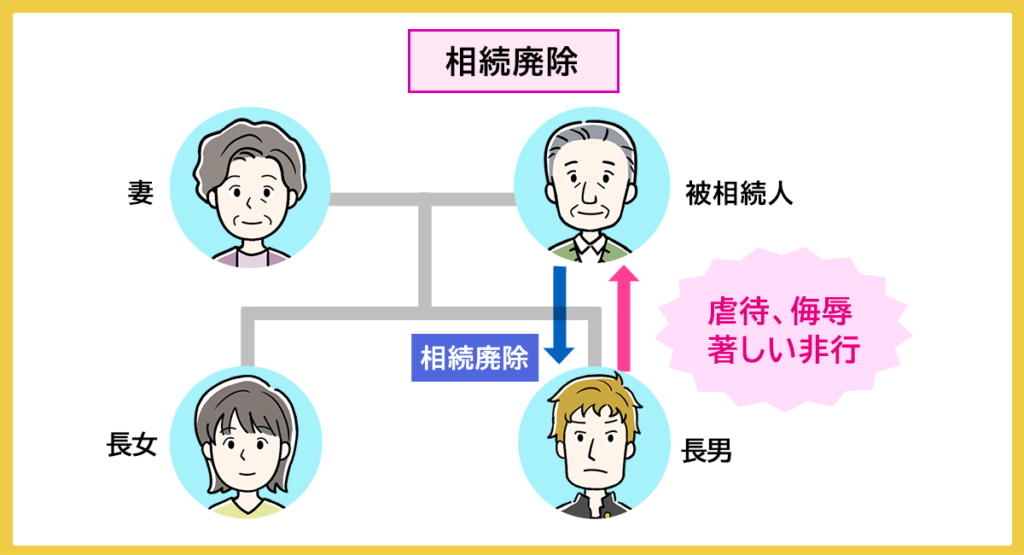

相続人廃除とは、被相続人の意思および家庭裁判所の判断によって、特定の相続人から相続権を奪う制度です。

例えば、被相続人に虐待をしていた等の場合には、相続人廃除が認められる可能性があります。

相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を完全に失い、遺留分も主張できなくなります。

1-1 相続人廃除となる条件

相続人廃除は、「被相続人に不利益を与えた」「被相続人を著しく不快にさせた」場合に認められます。

具体的には、下記のような行為は相続人廃除に該当する可能性があります。

- 被相続人を虐待した

- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた

- 被相続人の財産を不当に処分した

- ギャンブルなどの浪費による多額の借金を被相続人に返済させた

- 度重なる非行や反社会勢力へ加入した

- 犯罪行為を行い有罪判決を受けている

- 配偶者が愛人と同棲するなど不貞行為を働く

- 財産目当ての婚姻だった

- 財産目当ての養子縁組だった

例えば、相続人から被相続人に対して日常的な暴力や経済的な搾取、人格を否定するような言動が繰り返されていた場合には「虐待」や「重大な侮辱」に該当する可能性があります。

ただし、相続人廃除に該当する行為があったとしても、被相続人の意思だけで廃除が認められるわけではなく、家庭裁判所の判断がなければ廃除は成立しません。

被相続人が生前のうちに廃除を求める場合には、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

また、遺言書で廃除の意思を示した場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求を行わなければなりません。

相続人廃除の手続きをする方法は、本記事の3章で解説します。

1-2 相続人廃除の対象となりうる範囲

相続人廃除の対象となりうるのは「遺留分を持つ法定相続人」に限られます。

具体的には、配偶者や子供、両親などが該当します。

一方、被相続人の兄弟姉妹は相続人廃除の対象にはなりません。

兄弟姉妹には遺留分が認められないため、相続人廃除をしなくても、遺言書を作成すれば事足りると考えられるからです。

また、相続人廃除が行われると、排除された者の子供などの直系卑属が代襲相続人となります。

次の章で、相続人廃除と代襲相続の関係について、詳しく見ていきましょう。

2章 相続人廃除となると代襲相続が発生する

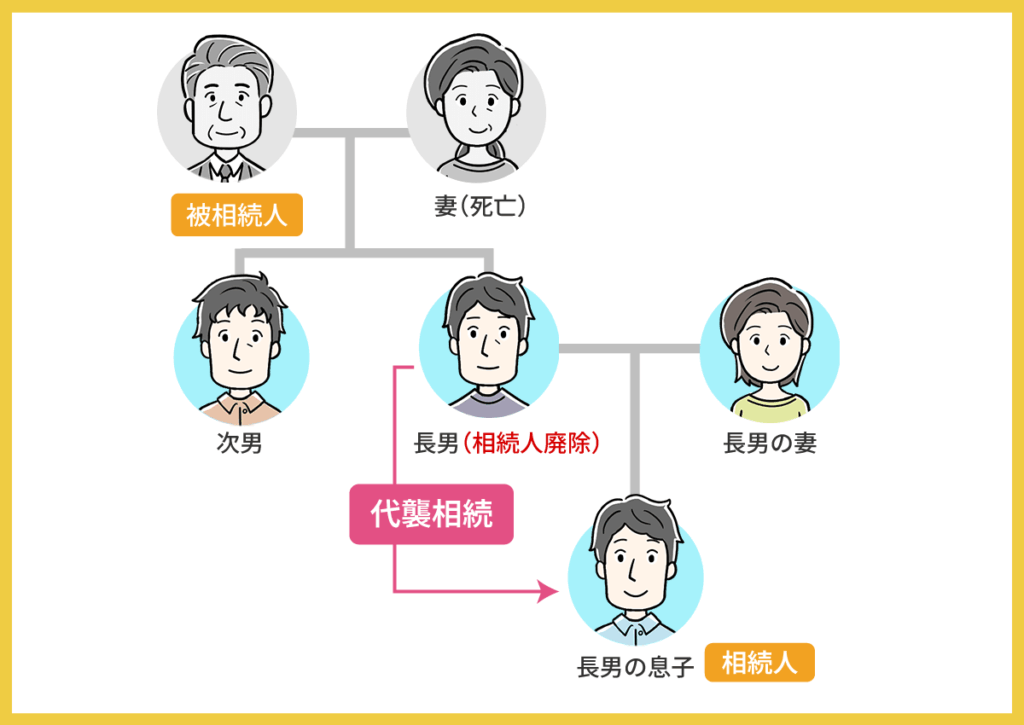

相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失います。

そして、廃除された相続人に子供などの直系卑属がいる場合には、その人が代襲相続人として相続権を得ます。

上記のイラストのように、長男の相続人廃除が認められた場合、長男の子供(被相続人から見た孫)が代襲相続人として相続権を持ちます。

2-1 代襲相続人に相続人廃除の効力は及ばない

相続人廃除の効力は、あくまで廃除された本人に限って生じるものであり、代襲相続人に自動的に及ぶことはありません。

※2章で作成していただいた画像を流用予定です

上記のイラストのように、長男を相続人廃除したからといって、その子供の相続権を自動的に奪うことはできません。

「長男から過去に暴力を受けており、孫とも一切会っていない」「孫にも遺産を一切相続させたくない」などと考えていたとしても、孫自身も被相続人への虐待を行っていたなどの事情がない限り、罪もない孫を廃除することはできません。

このようなケースでは、遺言書の作成などで相続対策をする必要があります。

3章 相続人廃除の手続き方法

相続人廃除をするには、家庭裁判所に認めてもらう必要があり、下記のいずれかの方法で手続きする必要があります。

- 生前に手続きする方法

- 遺言書に記載する方法

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 生前に手続きする方法

被相続人が生前のうちに、相続人廃除を行いたい場合は、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。

この手続きは「生前廃除」と呼ばれています。

生前廃除を選択すれば、相続人廃除が認められたかどうかを被相続人自身が生前に確認できる点が大きなメリットといえるでしょう。

生前廃除の手続き方法や必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 | 被相続人 |

|---|---|

| 手続き先 | 被相続人の住所地を管轄する裁判所 |

| 手続き費用 |

|

| 必要書類 |

|

3-2 遺言書に記載する方法

相続人廃除は生前廃除だけでなく、遺言書にて指定しておくことも可能です。

これを遺言廃除と呼びます。

遺言廃除をする際には、下記の内容などを記載しなければなりません。

- 遺言執行者が誰かということ

- 相続廃除をしたい相続人

- 相続廃除をするという意思

- 相続廃除をする具体的な理由

遺言廃除では、家庭裁判所への手続きを遺言執行者が行う必要があるため、遺言執行者も事前に選任しておきましょう。

遺言廃除を手続きする方法や必要書類は、下記の通りです。

| 手続きする人 | 遺言執行者 |

|---|---|

| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所 |

| 手続き費用 |

|

| 必要書類 |

|

4章 【注意】相続人廃除が認められる可能性は低い

相続人廃除は特定の相続人の相続権を奪う効力の強い制度ですが、認められるケースは限られています。

相続人廃除が認められるためのハードルは、非常に高いと理解しておきましょう。

感情的な不仲や価値観の違いといった理由では、相続人廃除が認められることは、まずありません。

そのため、特定の相続人に遺産を相続させたくない場合には、自分で相続対策をしておく方が確実です。

次の章では、特定の相続人に遺産を相続させないようにする方法を解説していきます。

5章 特定の相続人に遺産を相続させないようにする方法

相続人廃除が認められる可能性は低いので、遺産を譲りたくない相続人がいる場合には、下記の方法で相続対策をしておきましょう。

- 遺言書を作成する

- 生前贈与をする

- 生命保険を活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

5-1 遺言書を作成する

遺言書を用意しておけば、希望の人物に希望の財産を相続させられます。

「全財産を長女に相続させる」などといったように、相続割合を指定することもできますし、「不動産は長女に相続させ、預貯金は長男に相続させる」などといったように相続させる遺産を指定することもできます。

ただし、特定の相続人に遺産を相続させない遺言書を用意する場合には、遺留分に注意しておきましょう。

遺留分とは、被相続人の配偶者や子供、両親に認められる最低限度の遺産を受け取れる権利です。

遺留分は遺言より優先されるため、相続させたくない人物が遺留分侵害額請求を行い、遺留分侵害額相当分の遺産を受け取る状況も考えられます。

遺留分トラブルを避けるためにも、偏った内容の遺言書を作成する場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

5-2 生前贈与をする

生前贈与をすれば、相続を待たずに希望の人物に資産を譲れます。

生前贈与は贈与者と受贈者の合意があれば行えますし、法定相続人以外の第三者にも贈与可能です。

特定の相続人に遺産を相続させたくないと考え、生前贈与する場合には、贈与が特別受益にあたらないように注意しましょう。

特別受益とは、特定の相続人に対して被相続人が与えた利益であり、生前贈与も該当する場合があります。

過去の生前贈与が特別受益として認められると、過去の贈与を含めて遺産分割をしなければならない恐れがあります。

生前贈与を特別受益に含めたくない場合には、遺言書を作成し、特別受益の持ち戻し免除などの対策もしておきましょう。

他には、条件を満たすと、生前贈与が遺留分の計算対象となる場合もあります。

そのため、生前贈与を行う際には、相続や贈与に詳しい司法書士や弁護士に相談し、遺留分対策もしておくと良いでしょう。

5-3 生命保険を活用する

特定の相続人に遺産を相続させたくないのであれば、生命保険の加入も検討しましょう。

生命保険金は、原則として相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるからです。

ただし、遺産に対して生命保険金の金額が高額すぎる場合には、生命保険金も遺産分割の対象となる場合があります。

高額な生命保険に加入する場合には、相続に精通した司法書士や弁護士に相談しておくと、より安心です。

まとめ

相続人廃除が認められれば、その相続人は相続権を失います。

そして、廃除された相続人に子供がいる場合には、代襲相続が発生し、その子供が相続権を持ちます。

相続人廃除された人物だけでなく、その子供にも遺産を相続させたくない場合には、遺言書の作成などの相続対策を行っておきましょう。

相続対策には複数あり、それぞれメリットやデメリットがあります。

自分に合った相続対策を行いたい場合や、特定の相続人に確実に遺産を譲りたくない場合には、相続に精通した司法書士や弁護士に相談することもご検討ください。

グリーン司法書士法人では、相続対策についての相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相続欠格・廃除は代襲相続に影響しますか?

はい。

相続欠格や相続廃除によって元の相続人が相続権を失っても、その人に子供がいれば、その子供(孫など)が代襲相続 によって相続人となるのが原則です。相続廃除が認められる条件は何ですか?

相続廃除が認められるには、故人に対する「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」など、単なる疎遠や言い争いではなく、裁判所が不相当と判断するような深刻な事情が必要です。

これが認められた場合には、その相続人は遺産を受け取る権利と遺留分請求権をともに失います。